フィギュアを凌ぐ学問で得た充実感 町田樹がアスリートに伝えたいこと

-

●フィギュアスケートに限らずここ最近アスリートのセカンドキャリアの問題が取りざたされていますが、町田さんはなぜそのような問題が生じてしまうのか根本的なところからご自身で深く考えられていて、読んでいる私自身もその理論にとても納得させられました。現役時代から自分のセカンドキャリアについてじっくり考えていただけあって、言葉の重みが違うなぁと思いました。また平昌五輪での町田さんの解説が好評を博していましたが、現役時代から自分のパフォーマンスを言語化しようとしていたからこそ、町田さんはすばらしい解説ができていたのだなぁと、記事を読んで改めて感じました。(文化構想学部/3年)

-

●町田さんの人生哲学は、とても参考になります。私は、研究者を目指しているのですが、かなり険しい道だということは常に言われています。それは、学術的な評価は、相対的というより絶対的なものだということが関係しているからかもしれません。いくら他人より優れた研究でも、それが比較検討の余地なく純粋に優れたものでなくては、認められるのは厳しいでしょう。しかし、真に求められること、それは忍耐力かもしれません。例えなかなか認められなくとも、自分にとっての真理の発見に向かって徹底的に打ち込む。それが、今日までの学問の発展に寄与した先人たちの姿かもしれません。(政治経済学部/3年)

カミナリまなぶ×ジョイマン高木×サンキュータツオ(前編)

-

●皆さん豪快な生き方で圧倒されてしまいました。これでずいぶん笑って気が楽になった一年生もいるのではないでしょうか。私も学内の看板を見て「なんだかすごい組み合わせだな」「全員早稲田出身なの?!」と思い、興味を惹かれて読み始めました。 3人とも早稲田に来なければこのような人生を歩んでいなかったのかもしれないと思うと不思議な気持ちになります。上級生も気分が明るくなるような記事で良かったと思います。(文学部/2年)

-

●「入学した途端にいわゆる『燃え尽き症候群』」や「思い出したくもない大学時代」など、学生たちの誰もが密かに恐れている最悪の事態をズバリとテーマに持ってくるのは衝撃的で面白かったです。しかも、これらの話題で終わると後味の悪さが残りますが、そこに「研究と実践は常に両輪であり、それが早稲田の伝統であった」というサンキュータツオさんの言葉を絡めるという流れが素晴らしいものであり、芥川賞候補にもなった平岡篤頼教授(仏文)のお話は、文学研究科の僕の心に突き刺さりました。(大学院文学研究科/4年)

カミナリまなぶ×ジョイマン高木×サンキュータツオ(後編)

-

●今回の後編は、「やりたいことコンプレックス」が一番印象的でした。やりたいことが見つからない私たちを励ましてくれるだけでなく、”やりたいこと”がなければならないと思いがちな世の中自体を問いただしてくれているようで、読んでいて心強かったです。記事全体としても、高木さんとマナブさんが自分の体験を振り返って詳しく話し、タツオさんが的確なアドバイスをしてくれているような構造で、読みやすかったです。(国際教養/1年)

-

●退学などは一般的にはタブーとされていると思う。しかし早稲田ではその常識は通用せず、「レール」から外れることもまた良しとされている風潮をひしひしとこれまでの学生生活で感じてきた。様々な経験ができる学生時代を目いっぱい楽しむことが、どんな人生を歩むにせよ必ず生きていく糧になると、この記事を読んで実感した。(創造理工学部/4年)

大相撲は神事かスポーツか興行か? 激論、これが「伝統」の真実だ!

-

●大相撲と聞くと時代遅れの形式主義に固執している印象が強いのですが、歴史的には斬新な新機軸の改革を多く採用していることを知り、相撲が長期間競技として維持されてきた理由を垣間見た気がしました。これからも人々に愛される競技でいるためにはそのような変革も積極的に受け入れるべきだと考えました。(社会科学部/1年)

-

●私は、伝統が変わっていくことは必ずしも否定的な面だけではないと思います。むしろ、時代のニーズに合うように随時変更することが、運営側と視聴者双方にとって、プラスになるでしょう。しかし、注意すべきは、その変更過程で相撲の競技としての本来の目的を逸脱しないことではないでしょうか。(政治経済学部/3年)

大相撲が投影する日本とその時代 “スー女”ブームでも女人禁制の謎

-

●外国人力士が多い中、手足の長さや動きに関しても「多様性」が相撲にあるのだということを初めて知りました。そしてよく報道される若い世代の相撲人気がごく一部だということも納得ができ、この記事を読んでもやはり若年層の人気を集めるのは難しいのではないかと思えました。対談をしている御三方はそれぞれ違う視点を持っていて、また、やくさんが何だか仕切っている感じがするところも含めおもしろい記事でした。実際に早稲田大学ではどのような相撲に関する取り組みが行われているのか、相撲部ではどういった活動をしているのかなどに興味を持ちました。(国際教養学部/1年)

-

●小学生の頃は相撲を見るのが大好きだったのですが、中学生になり相撲をやっている時間に家にいられなくなってからは全く見なくなってしまいました。今回の記事は、これを機にまた相撲を見始めたいなと思わせる内容でした。(文化構想学部/3年)

「未来」は時代遅れ 始まりは“当たり前”を疑うことから 編集者・若林恵

-

●現代社会に内在する未来観についての鋭い考察を受け、考えさせられるものがありました。欧米的な生活様式が素晴らしいと手放しで賞賛することはできませんが、日本が抱える自転車操業的な社会構造を再考する時期が来ているのではないかなと思わせてくれる記事でした。常により良い環境の実現を目指して思考し続けることが重要であると考えました。(社会科学部/1年)

-

●若林さんの斬新な意見に心を奪われました。本当に未来は見えないんだけど、それはすでに破たんしているという事はぐるぐるとめぐりめぐっているという事なんだなと気づかされました。SNSが出てきたこともまだまだ変革の「前哨戦」であるという言葉は世の中がどう変化していくのか楽しみな面もあります。(教育学部/4年)

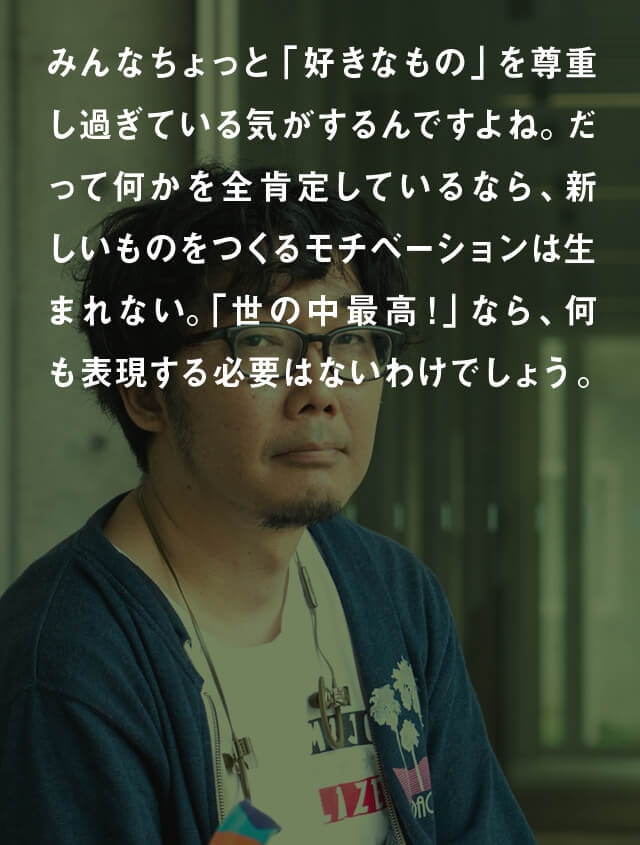

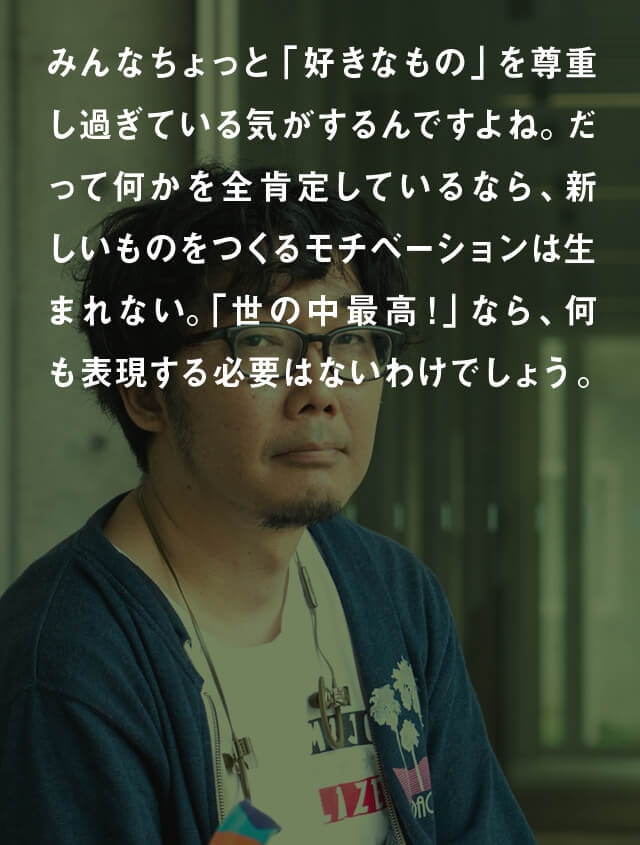

”好き”に振り回されるな メディアも友達も「何をやらないか」 編集者・若林恵

-

●世の中を批判的な目で見ることは非常に大事なことである。大人になると、批判する勇気がない場合もあるが、そもそも自分が社会に染まってしまい、批判的な見方ができなくなる。若いときにあれっと感じたことをそのままにせず追求したほうがよいと思った。また、否定形を共有するという言葉になるほどと思った。確かに、好きなものは人と共有しにくい。考えてみれば、経験上でも他人のポジティブな感情よりもネガティブな感情のほうが理解できることがずっと多い。(商学部/2年)

-

●「無根拠でいいので、それ(クソだと思うもの)を批判する権利」という言葉を読んで、今まで不満に思っていたことに対して何か言おうと思っても間違ったことは言えないと考えて誰にも伝えないことが多かったけれど、声に出さなければ何も起こらないので外に出していくことが大事だと気づいた。(基幹理工学部/3年)

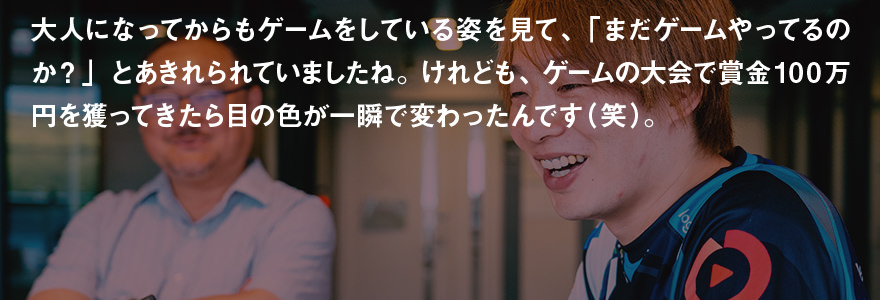

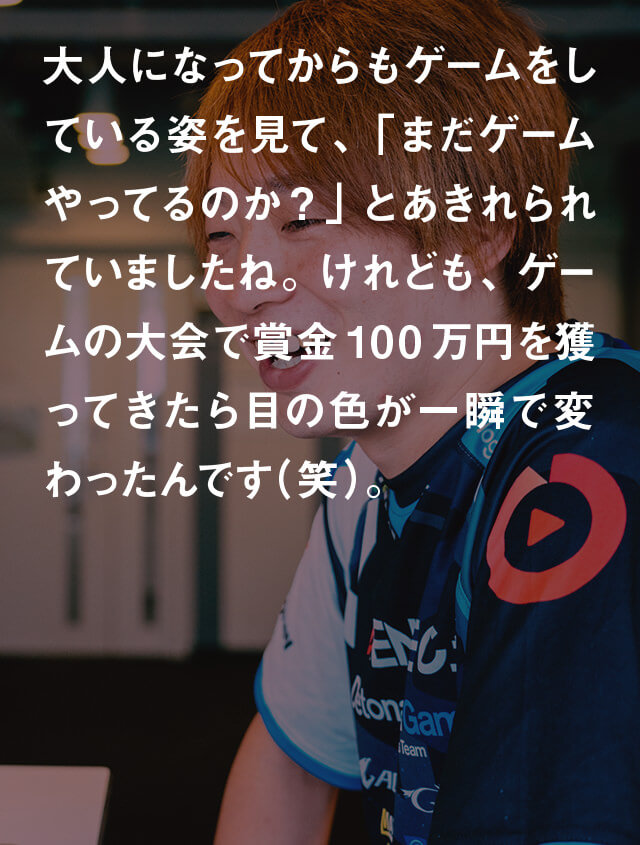

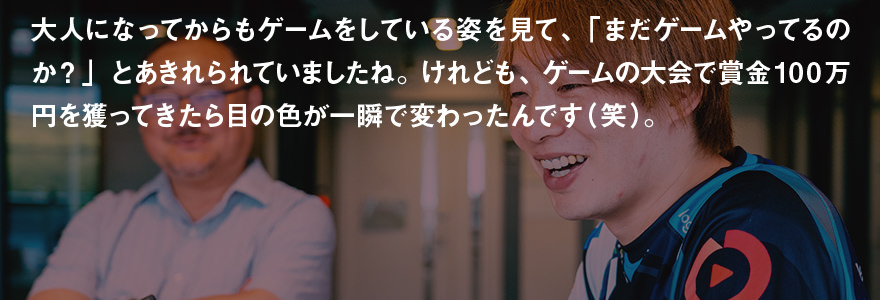

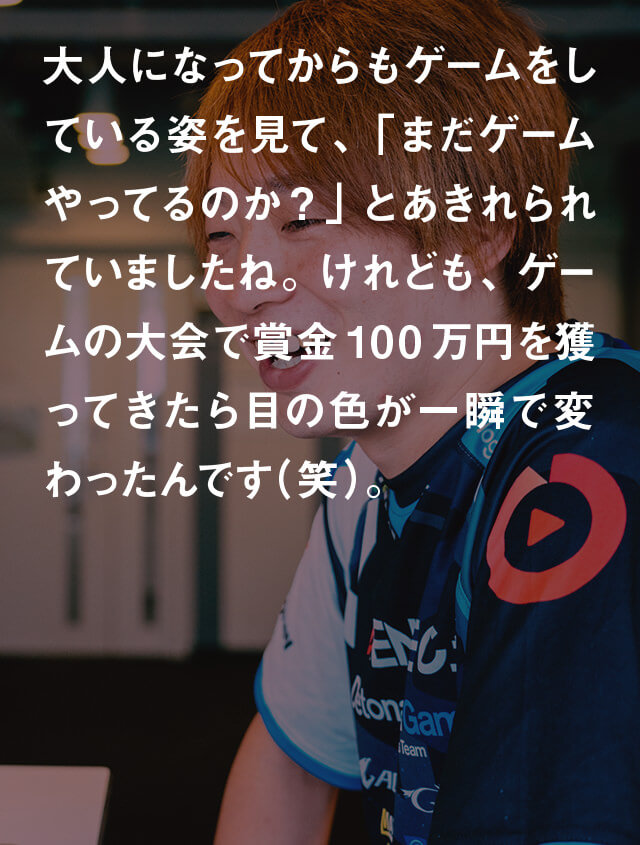

熱狂のeスポーツ 夢のプロゲーマー生活 板橋ザンギエフ×浜村弘一

-

●まず、トップ画面がレトロなゲームの様で懐かしさを感じるような魅力がありました。記事に関しては、対談というよりはお互いがお互いの得意分野を語っているようでしたが、情報量が多く新しく知ることが多かったです。また板橋さんに関しては、最近よく耳にする「好き」を職業にする、の典型例のように感じられましたが、浜村さんについてはあまり触れられていなく、そちらに焦点があてられても良いのではないかと思いました。新しいことに注目するきっかけになりました。(国際教養学部/1年)

-

●何事も、トップレベルもしくは食えるレベルになろうとすればそれこそ血の滲むような努力が必要となるので、夢の生活とまでは思いませんが、プロゲーマーという話題には興味があります。「世の中にない道をめざす」というのも毎度の早稲田のテーマで素晴らしいと思いますし、個人的にはチェスもスポーツに含まれる以上、プロゲームも競技化してもよいと考えております。また、世間ではお金が発生してしまうとどのようなものでも成立してしまうというのは勉強になりました。しかし、毎回うまいこと早稲田OBが絡んでくる興味深い話題を見つけてくるものだと早稲田ウィークリーの編集部には感心します。(大学院文学研究科/4年)

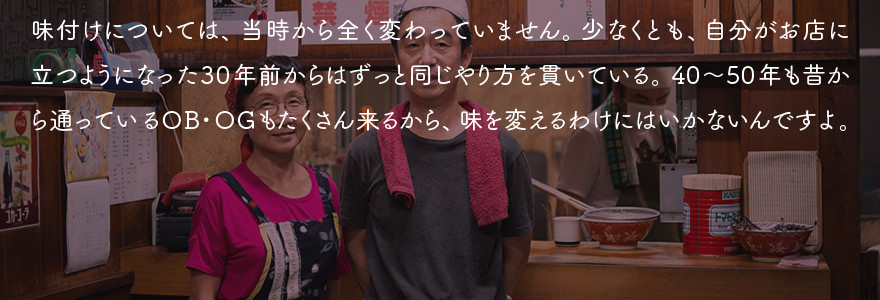

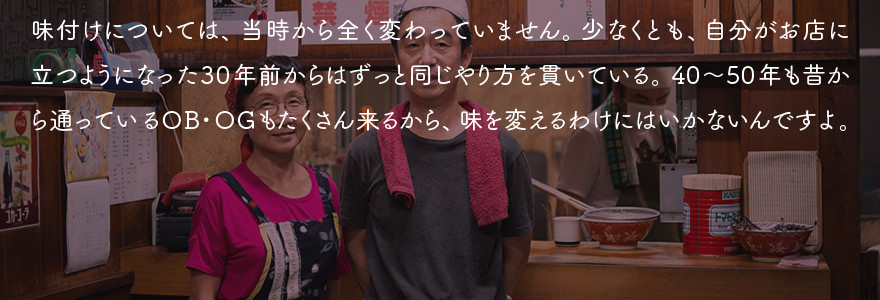

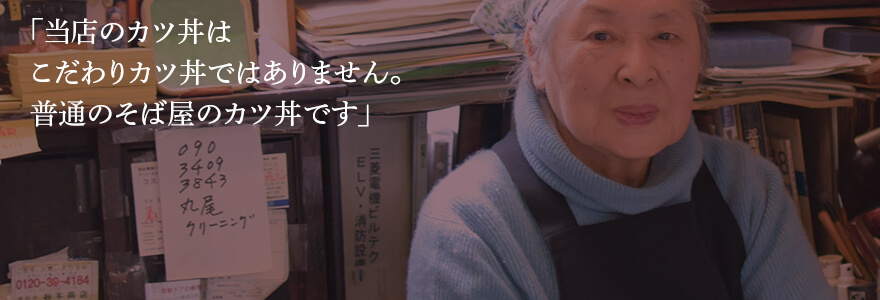

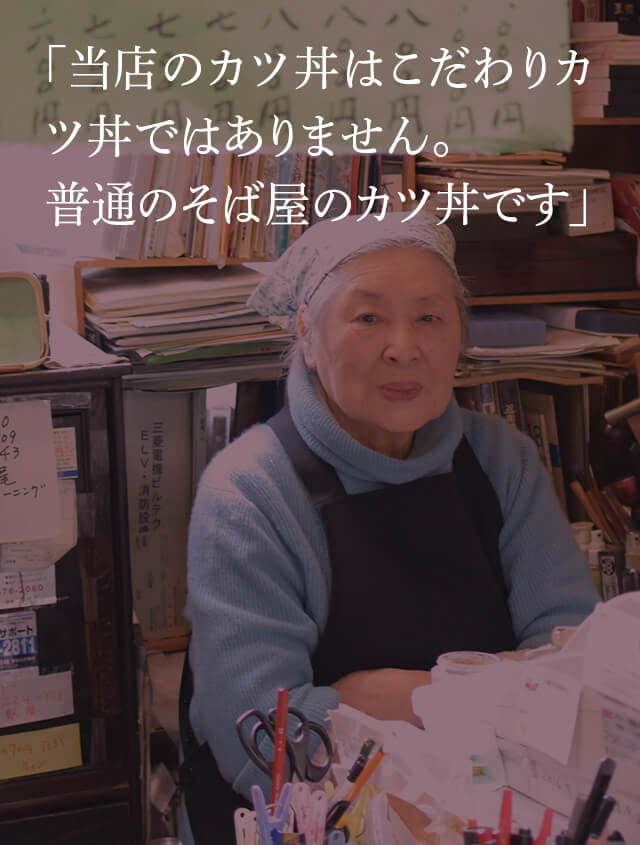

メルシーも三品も「永久に不滅」じゃない! 絶やしたくない、伝統のワセメシ

-

●金曜日の3限は授業がないので、友達とゆっくり早稲田近辺でお昼を食べることにしています。しかし、新しいお店に行きがちで、老舗のお店に行く機会はあまりありません。この記事を読んで、昔から早稲田に店を構えてきた伝統あるお店にも行ってみようと思いました。特にメルシーのラーメンを食べてみたいです。(政治経済学部/2年)

-

●早稲田祭運営スタッフとして地域のお店の店主の方々と多くのかかわりを持つ中で、学生の姿が昔と比べてとても変わってきたという声はとても多く聞いてきた。よくお世話になったお店ばかりだが、私たち学生の側もいかにして今後こうしたお店や商店街を盛り上げてゆけるかを考えていくことが大切になると感じている。(創造理工学部/4年)

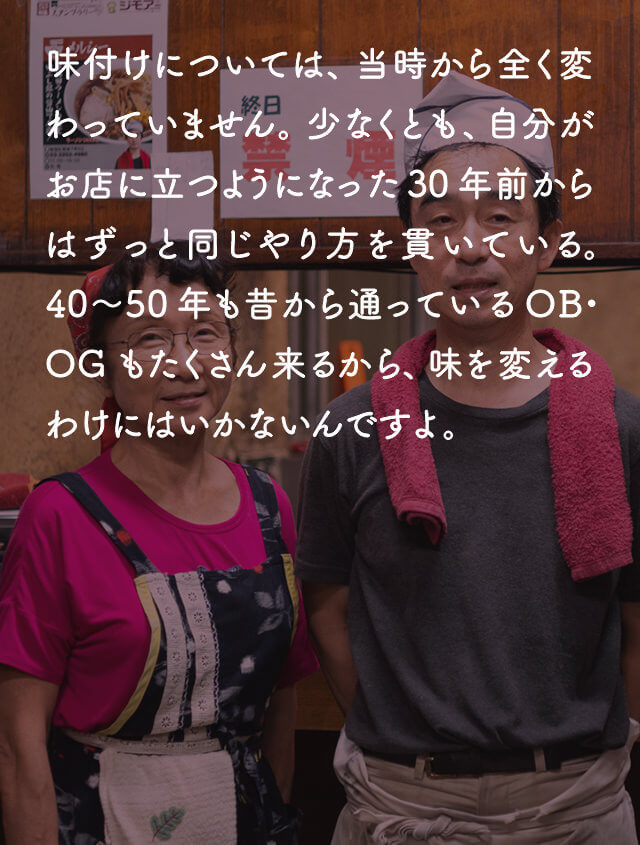

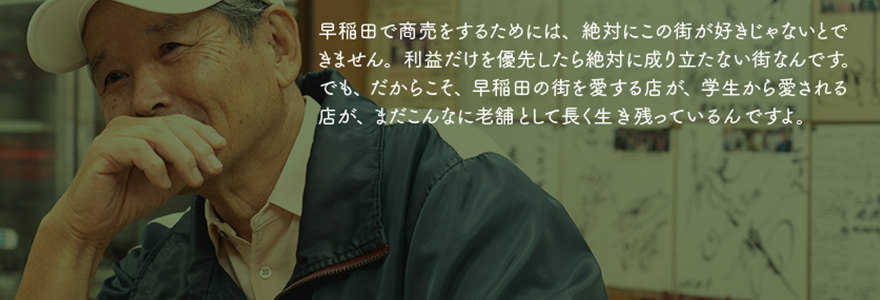

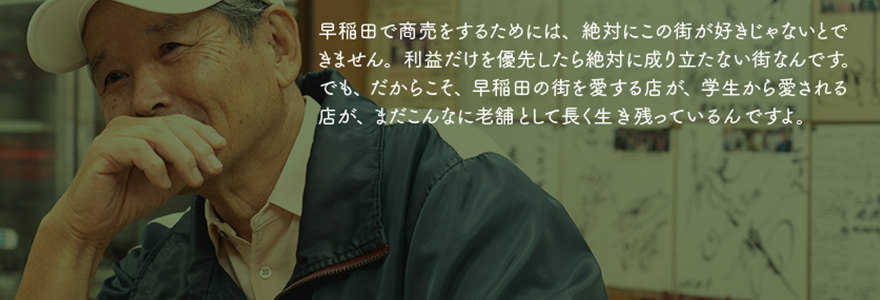

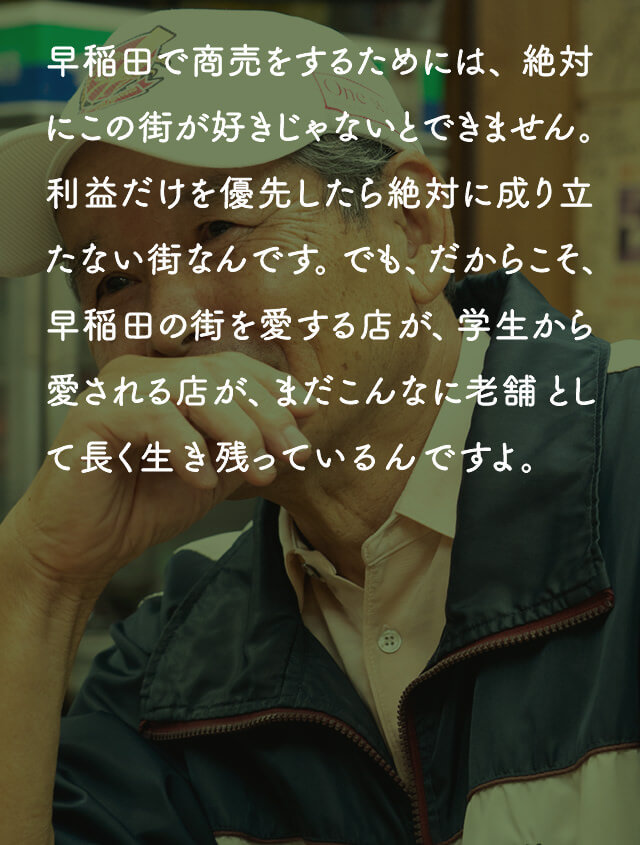

「愛がなければ成り立たない」 三品食堂×フクちゃん 伝説のワセメシ対談

-

●お二人の「早稲田愛」を感じられる心温まる記事でした。そしてまた新しく、自分の知らなかった早稲田に関する知識を増やすことができました。このように間接的ですが早稲田の知識を知ることができたり、いつもカウンターの裏でちょっと接し難い店主なども実は優しい方だったなんてことを知ると、他の人に話したり、一度足を運んでみたくなったりします。今後学生としてどのように支えていけるのかも考え、提案していきたいです。(国際教養学部/1年)

-

●西門の商店街がかつてはとてもにぎわっていたことや、7号館でお弁当が売られていることなど、1年半以上通っていても知らないことばかりでした。こういったことに気づくことが出来るので早稲田ウィークリーはありがたいです。(文化構想学部/2年)

才能ってなんだ?1億部越の漫画原作者・樹林伸になる方法(前編)

-

●「『金田一少年の事件簿』の原作者である」などというスケールの大きい人の語る話は、単純にそれだけで面白いです。そうそう簡単に見つかるものではありませんが、本当に楽しいことが仕事になるのが最良の道であるということも再認識できました。しかし、留年を機に今の仕事に目覚めたというのが如何にも早稲田ですばらしいです。黄金期ジャンプに鳥嶋和彦編集長あり、マガジンに樹林伸あり、強力な組織には化け物のような中心人物がいて、ほとんどその人が組織全体をけん引していくのが現実なのでしょうか。表題の「才能ってなんだ?」の意味が解き明かされるであろう後半を楽しみにしております。(大学院文学研究科/4年)

-

●樹林伸さんはこの記事を読んで初めて知った。就職での経験からこんなにも面白い人生が歩めること、またそれを見守ってくれた親御さんの姿にもとても感心した。こうした先輩がいる早稲田で学べていることは、自分自信にかけている冒険心のようなものをかき立たせてくれる大事な要素になっていると思う。(創造理工学部/4年)

金田一少年・GTOの生みの親に聞く 「世界一の漫画雑誌」のチームワーク術(後編)

-

●仕事をする上で、現場に足を運ぶというのは少しマイナスなイメージがあったのですが、それを感じられない内容でした。そして、上の立場に立つ人間として、それをわきまえつつ他の人間と平等に行動をし、考えを持つことで比較的スムーズにいったり、利点が多いということに改めて気付かされました。また、記事の終わり方が少し中途半端に感じられたのは、まだもう少し読みたいという感情からでしょうか。最後の方に、就活にも役立つ例があって、多くの人間にとって利点の多い記事だったのではないでしょうか。(国際教養学部/1年)

-

●愛読していた漫画の生みの親についての特集で、これから作品への見方が変わるかもしれない。(文学部/2年)

中島・八木元主将が振り返る箱根駅伝2011 早稲田はなぜ勝てたのか

-

●文中で「体育会特有の上下関係はなく」とありますが、やはりお二人のインタビューを通じて学生同士の関係やお二人の間の関係性も感じられました。また7、8年も前の出来事にも関わらずここまで詳しい詳細まで覚えていることに驚きました。冒頭の「駅伝って本当に何が起こるか分からない」という記述は、記事を読む限り結果は案外予想通りのものだったため、あまり共感できません。大会の際の状況だけでなく、普段の学生生活全般についてもあれば読んでみたいです。(国際教養学部/1年)

-

●現在も現役選手である八木さんのインタビューを目にする機会は多々ありますが、今回は八木さんに加え一線を退いた中島さんのインタビューを読むことができ、とても貴重でありがたかったです。大学広報誌ならでは素晴らしい人選だったと思います。(文化構想学部/3年)

『半分、青い。』北川悦吏子 どんな時も、生きようはある

-

●病気や障がいを患う中でも熱意をもって苦闘している姿が本当にかっこいいと思った。「障がいは不自由であるが、不幸ではない」いつかの授業で聞いた言葉が実感を持って思い出される。努力や才能はもちろん大切だけど、最終的にものをいうのは図々しいまでの度胸なのだと思い知らされた。そこは誰で会っても変わらないのだろう。(社会科学部/3年)

-

●自身の体験やリアルなものってやはり強い。自分の経験を素直に文章に落とし込めたとき、「今回はよく書けた!」と思うし、周りからの反響も大きい気がしている。北川さんほどの壮絶な人生経験は無いけれど、これからも、ものを書くときに自分の体験を大切にしていきたいと思った。(文学部/2年)

『半分、青い。』北川悦吏子 受け入れも、乗り越えもしない 共存という生き方

-

●北川さんの「病気を受け止めてもいないし、乗り越えてもいない」という言葉が印象に残った。将来の結婚相手や自分の子供が病気・怪我を患ったり、親の介護が必要になったりということを考えた時に、自分はどうすればいいのか、どうするべきなのか、が今までよくわからなかった。しかし、北川さんの「共存」というアイデアはそうした将来を考えるヒントになると思う。病気の看病や、日常生活の補助、介護、それらに追われる日々を過ごしながらも、「自分を守る」方法を考える必要があると思える記事だった。(教育学部/3年)

-

●「強い思いがあったら、ずうずうしいと思われてもガッツと勢いでいくしかない」 という言葉が刺さった。私は突き進む以前に、強い思いを持てていないのではないか。自分がやりたいことに対して、どれだけ情熱を持てているのかと、自分のちっぽけさを思った。(国際教養学部/1年)

今、もっとも刺激的なのは「演劇」だ 佐々木敦x相馬千秋

-

●文化・芸術のサステナビリティに関するトピックが印象に残った。佐々木さんが、「真面目に考えれば考えるほど、未来は明るくない」と発言しており、文化・芸術業界も先細りしているのだなと感じた。この点は、私(大学院生)が身を置いている研究業界と似ている。近年、海外へと活躍の場所を求める研究者が、分野を問わず増えていると言われている。日本の研究環境の先細りとそれに伴う研究環境の不十分さ(時間・資金の制約など)から逃れるためだ。日本の文化・芸術のサステナビリティが築かれずにいると、文化・芸術業界の優秀な人材も海外へと活躍の場を求めていく流れになるのだろう。(政治経済学部/2年)

-

●演劇の「場所」は重要で、発信する場としてだけでなく、受容する場という面も持つことに納得した。(文学部/1年)

社会で生き延びるための「演劇的発想」とは? 佐々木敦x相馬千秋

-

●「早稲田には『学生時代を無為に過ごした人が、のちに何者かになっていく』という歴史がある」という発言が印象に残った。これは、スティーブ・ジョブズが「looking backward」と述べたのと似ていると思った。しかし、現実の私たちは「looking forward」しかできないわけである。将来から現在を見ることはできず、現在から将来を見据えることしかできないわけである。従って、「『学生時代を無為に過ごした人が、のちに何者かになっていく』という歴史」を盲信または推奨するのはやや危険であるともいえる。(大学院政治学研究科/3年)

-

●強く悩んだとき、自分を客観的に見る目があれば悩みは小さくなるはずだ。自分の中で何か芯があれば、そういう目を持てると思う。私は、大学生活が大好きで、毎日楽しいことだらけだけど、たまに「これで良いのかな」と不安になる。大学生のうちに、「芯」とか「核」となるものを持っておきたい。そのためには「卒論を乗り越えた」とか「サークルで納得いくまで何度も練習した」とか自分の自信になる経験を身に着けて卒業しようと思った。(教育学部/2年)

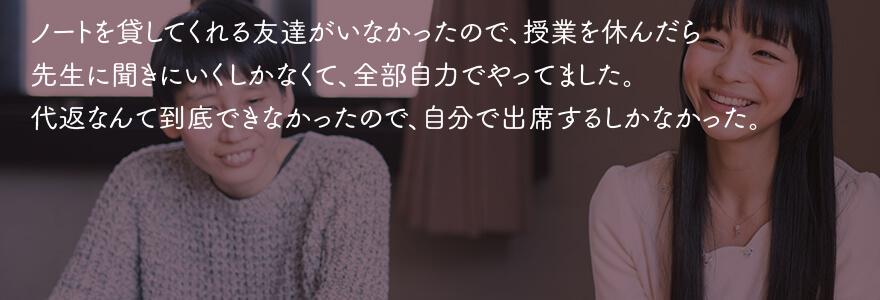

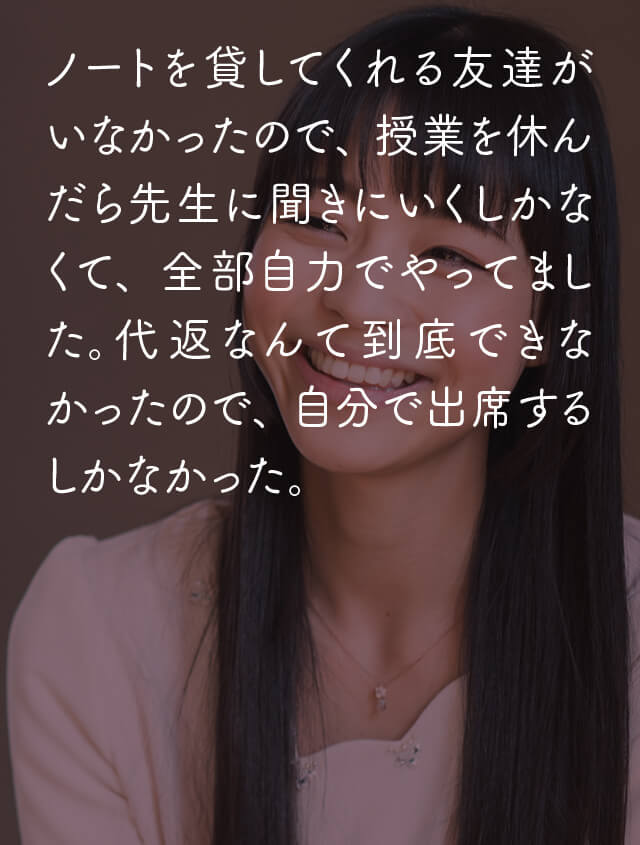

「ノート貸して」が言えなかった私たち 寺嶋由芙 × 箕輪はるか(ハリセンボン)対談

-

●私自身も構内を一人で動いているので、良い意味で関心を持った。一人の方が自由に気楽に行動できて良いが、やはり講義を休んでしまった時に「ノート貸して」と言える友だちがいないというのはなかなか辛いこと、また図書館やコンピュータルームがいわゆる「ぼっち」には最高の場所だということなど、お二人の対談内容には共感できるところがいくつもあった。教室の空き状況を公開し、一部を「ぼっち」の学生専用の自習教室のようにしてもらいたい。多様性を認める早稲田大学だからこそ、「ぼっち」にもそういった配慮があっても悪くはないのではないか。 (教育学部/2年/男)

-

●ハリセンボンのはるかさんが早稲田卒とは知らなかった! いわゆる「大学生らしい」陽の当たる道を歩いてきた人だけではなく、ネガティヴなぼっちを検証しようという試みは果たして本当にぼっちの学生に届くのか? 1人でいることは素敵なことでもあるが、孤独は寂しさも伴う。情報があるのとないのでは、単位をとるにも困難の程度が大きくかわるし、人間は人間と関わることで成長させられるし、元気ももらえる。ぼっちを肯定して終わらせないでほしいとは思う。 (創造理工学部/3年/女)

「リア充VSぼっち」を乗り越えて 寺嶋由芙×箕輪はるか(ハリセンボン)対談<後編>

-

●「友だちづくり」という、もっとも新入生が悩むであろう話題を、それに苦しんだ二人に取材していたのはよかったと思う。多くの大学生が希望を抱いて本学に入学してくると思うが、みんながみんなそれに成功するとは限らない。でも、それでも大学を離れて努力すれば、一線で活躍することができる。新入生にとっては、慣れない大学生活へ向けて、一歩背中をおしてくれるような、そして在校生で何者にも成れないとくすぶっている人たちにも温かいエールをくれるような記事だった。(文化構想学部/2年/女)

-

●もともとお笑い芸人のハリセンボンさんが好きだったので、タイトルから興味を持ちました。無理して友達を作らなくてもいいんだとこの記事を読んで感じ、肩の力が抜けました。(スポーツ科学部/2年/女)

「時代をつくる、言葉とサブカル」“知れ恥”−−表現は恥に向き合い生まれる 宮沢章夫×吉田靖直(トリプルファイヤー)対談

-

●表現は恥ずかしいとわかっているかどうか。という話に鳥肌がたった。確かに、普通に生きているだけでは皆同じことをしているのだから恥ずかしいということはない。しかし、生きる上で余計である表現をすることをわざわざするということはスマートではないし、表現しない人が側から見たら何しているのという気持ちを持つだろう。つまり表現は恥ずかしいことなのだ。それでもなお、表現せずにはいられないというひとが表現者だ、恥ずかしいということを知っていなきゃならない、という言葉がとても痺れた。以前宮沢さんのなにかに寄せた文を読んで感動してスクラップして持っている。『インスタントな奇跡はない』心の支えになっている。(創造理工学部/3年/女)

-

●二人の言葉に対する意識がとても面白いと感じています。本当に「ふつう」の人でありながら、どこか深掘することでどこからかその普通がおかしさに変ってゆくのは、お二人の世界観に通じるように思います。 (大学院文学研究科/2年/男)

「人はまだ進化できる」世界を拡張するVR 玉城絵美×笠原俊一×渡邊克巳

-

●私達は社会の節目節目で「個性を出しなさい」とか「〇〇のために」と言われるが、つまるところ「自分の喜びのために」やりたいことをすることが、就職であれ研究であれ最も効率よくモチベーションを維持し、結果的に高い生産性と社会貢献度を生み出すことなのだと感じた。またVRによって、自分たちの感覚のスタンダードがやがて変化し、現実に対する定義も変わってくるだろうという予感を感じ、少し怖いのが正直なところ。(先進理工学部/3年/女)

-

●社会自体が予測不可能性を持っているので、そこに研究をはきだした結果、また新たな展開の可能性がうまれ、さらに研究が進んで行く。世に受けるかどうかだけ気にしていては疲弊してしまうので探究心を持って何事にも当たる。またインプットとアウトプットの循環の中で幸せを感じるようにできてる、ということなど、心の支えになるような言葉がたくさんあった。論理的に知識があるからこそ落ち着いて議論できる話題とそれを扱いこなす3人の議論が面白かった。(創造理工学部/3年/女)

箱根から五輪へ 瀬古から大迫へ 「Wの系譜」が見せた日本マラソン界の光

-

●「瀬古さんについて、いつも箱根駅伝や マラソンの解説をしている人という印象しかなかったが、インタビューを読んでほんとにすごい人だなと思った。日常がすべて繋がっているし、なりふりやらなければ身につかないこともあるということ、それができるということもひとつの才能であるということに勇気が湧いた。効率がいいことが求められる世の中であるが、それだけではないのだ。決めたからにはやるしかないと、無理があるかもしれないけど私は好き。覚悟を決めるということにはそれだけ力があると思う。 (創造理工学部/3年/女)

-

●先日の箱根駅伝、解説に瀬古さん、渡辺さん、大迫さんと早稲田のOBの偉大さを改めて感じました。瀬古さんの言葉だからこそ重みがあり、説得力があります。現在のマラソン選手に対する鋭い指摘も載っていて読んでいて楽しかったです。(政治経済学部/1年/女)

「山頂での3分間」ヒマラヤ未踏峰で見た景色の価値 早大山岳部×石川直樹

-

● 誰もやったことのないことに挑戦し、成功させるのはかっこいい。高山病になったとか雪崩に巻き込まれたとか、想像できないような事態を乗り越えて未踏峰登頂に成功したのを知って感動した。また早稲田の山岳部をあまり知らなかったので知る良い機会となった。(政治経済学部/1年/女)

-

●熱のこもったドキュメントに仕上がっていると思いました。「頂上」の後にはすぐ、降りることを考えるとのことには驚きました。また「下山して山頂を見上げたときにじわじわと感動が湧いてくる」、「仮眠をとって起きたときに、遠くにラジョダダの頂上が見えました。そこで『あそこに行ってきたんだ』と、胸が熱くなりました」など、この言葉は頂上に到達した人たちだからこそ味わうことのできる感覚で、言葉以上の想いがあるのだなと感じた。(大学院文学研究科/2年/男)

未踏峰か? 最高峰か? 冒険の価値はどこへ行く 早大山岳部✕石川直樹

-

●未踏峰という山がまだあることに感動したし、ロマンがまだあるのだなと感じた。萩原さんが会社をやめた選択もすごいと思う。ばかげた行動だなんて思わない。OGOBを説得するのが一番難関だったということだが、そのような安全管理に細心の注意を払う姿勢はさすが伝統がある部活だと思う。雪崩に巻き込まれたことや26時間歩き続けたこと、仲間との連携などどれをとっても簡単に経験できないことであり、自分の自信につながると思う。(創造理工学部/3年/女)

-

●未登頂の山登りがいかに大変かを知ったうえで挑戦した、OBや山岳部のメンバーは本当にかっこよくて尊敬します。いつか自分も、このような大きな決断をして誰もやったことのないことを達成してみたいなと思いました。(創造理工学部/3年/男)

箕輪厚介×津田大介“凡人”対談 SNS生存戦略「信じてもらえる人であれ」

-

●津田さんがおっしゃっていた「世の中には信じられないくらいすごい人が山ほどいる。だから早いうちにすごい人に出会って打ちのめされる経験をしてほしい」という言葉。早稲田にいる間にも学内学外を越えていろんな人と出会い、価値観を覆される経験をたくさんしておこうと思いました。(法学部/3年/男)

-

●ジャーナリズムが向かう方向で「権威からコミュニティへ」という話まさにと思った。サークル活動でさえ、最近は全体で活動しようというより、個々の小さなコミュニティ同士の繋がりが増えてきているように思う。そのそれぞれのコミュニティのエッセンスをどう繋げていくのが大事なのか。きっと社会に出てからも勉強になることを、知ることができました。(創造理工学部/3年/男)

#STYLE #from #WASEDA 森永邦彦×シトウレイ×木津由美子 鼎談<後編> 「ファッションは世界を拡張する」

-

●けっこう異色(?)な特集だと思いました。日頃ファッションに興味のない私ですが、3者の話題が文化論などに及び、すごく勉強になりました。個人的には「ちゃんと足で探す事を大事にしてもらえたら」という言葉にビビッときました。やはりプロフェッショナルな人必ず「足を使う」というのを大切にしているなと思いました。(大学院文学研究科/2年/男)

-

●服については、以前に、ルワンダでファッションブランドを立ち上げた根津さんのお話を読んだこともあって、今回の話も踏まえると、早稲田は世間からみてダサいというよりも、自分の望むことを追求していった結果多少は世間とは異なる姿になったのかもしれないと思いました。現在でも早稲田はマスコミに強いとされていると思われますが、そんな中でも、木津さんのように進んで異なる業界に進む方がいるおかげで、今の早稲田大学の多様性が保たれているのではないかと思われました。2016年の春夏コレクションの写真を見ると、陰を活かすという発想は非常に独特なものだと感じました。すなわち、デザインが映えるのは光に照らされてそれが認識できるからだと思われますが、上記コレクションのデザインのような陰翳礼賛に現れる日本の陰の考えを反映した点が独特だなと思われました。(法学部/2年/男)

『半分、青い。』北川悦吏子 どんな時も、生きようはある

-

●病気や障がいを患う中でも熱意をもって苦闘している姿が本当にかっこいいと思った。「障がいは不自由であるが、不幸ではない」いつかの授業で聞いた言葉が実感を持って思い出される。努力や才能はもちろん大切だけど、最終的にものをいうのは図々しいまでの度胸なのだと思い知らされた。そこは誰で会っても変わらないのだろう。(社会科学部/3年)

-

●自身の体験やリアルなものってやはり強い。自分の経験を素直に文章に落とし込めたとき、「今回はよく書けた!」と思うし、周りからの反響も大きい気がしている。北川さんほどの壮絶な人生経験は無いけれど、これからも、ものを書くときに自分の体験を大切にしていきたいと思った。(文学部/2年)

『半分、青い。』北川悦吏子 受け入れも、乗り越えもしない 共存という生き方

-

●北川さんの「病気を受け止めてもいないし、乗り越えてもいない」という言葉が印象に残った。将来の結婚相手や自分の子供が病気・怪我を患ったり、親の介護が必要になったりということを考えた時に、自分はどうすればいいのか、どうするべきなのか、が今までよくわからなかった。しかし、北川さんの「共存」というアイデアはそうした将来を考えるヒントになると思う。病気の看病や、日常生活の補助、介護、それらに追われる日々を過ごしながらも、「自分を守る」方法を考える必要があると思える記事だった。(教育学部/3年)

-

●「強い思いがあったら、ずうずうしいと思われてもガッツと勢いでいくしかない」 という言葉が刺さった。私は突き進む以前に、強い思いを持てていないのではないか。自分がやりたいことに対して、どれだけ情熱を持てているのかと、自分のちっぽけさを思った。(国際教養学部/1年)

「時代をつくる、言葉とサブカル」“知れ恥”−−表現は恥に向き合い生まれる 宮沢章夫×吉田靖直(トリプルファイヤー)対談

-

●表現は恥ずかしいとわかっているかどうか。という話に鳥肌がたった。確かに、普通に生きているだけでは皆同じことをしているのだから恥ずかしいということはない。しかし、生きる上で余計である表現をすることをわざわざするということはスマートではないし、表現しない人が側から見たら何しているのという気持ちを持つだろう。つまり表現は恥ずかしいことなのだ。それでもなお、表現せずにはいられないというひとが表現者だ、恥ずかしいということを知っていなきゃならない、という言葉がとても痺れた。以前宮沢さんのなにかに寄せた文を読んで感動してスクラップして持っている。『インスタントな奇跡はない』心の支えになっている。(創造理工学部/3年/女)

-

●二人の言葉に対する意識がとても面白いと感じています。本当に「ふつう」の人でありながら、どこか深掘することでどこからかその普通がおかしさに変ってゆくのは、お二人の世界観に通じるように思います。 (大学院文学研究科/2年/男)

今、もっとも刺激的なのは「演劇」だ 佐々木敦x相馬千秋

-

●文化・芸術のサステナビリティに関するトピックが印象に残った。佐々木さんが、「真面目に考えれば考えるほど、未来は明るくない」と発言しており、文化・芸術業界も先細りしているのだなと感じた。この点は、私(大学院生)が身を置いている研究業界と似ている。近年、海外へと活躍の場所を求める研究者が、分野を問わず増えていると言われている。日本の研究環境の先細りとそれに伴う研究環境の不十分さ(時間・資金の制約など)から逃れるためだ。日本の文化・芸術のサステナビリティが築かれずにいると、文化・芸術業界の優秀な人材も海外へと活躍の場を求めていく流れになるのだろう。(政治経済学部/2年)

-

●演劇の「場所」は重要で、発信する場としてだけでなく、受容する場という面も持つことに納得した。(文学部/1年)

社会で生き延びるための「演劇的発想」とは? 佐々木敦x相馬千秋

-

●「早稲田には『学生時代を無為に過ごした人が、のちに何者かになっていく』という歴史がある」という発言が印象に残った。これは、スティーブ・ジョブズが「looking backward」と述べたのと似ていると思った。しかし、現実の私たちは「looking forward」しかできないわけである。将来から現在を見ることはできず、現在から将来を見据えることしかできないわけである。従って、「『学生時代を無為に過ごした人が、のちに何者かになっていく』という歴史」を盲信または推奨するのはやや危険であるともいえる。(大学院政治学研究科/3年)

-

●強く悩んだとき、自分を客観的に見る目があれば悩みは小さくなるはずだ。自分の中で何か芯があれば、そういう目を持てると思う。私は、大学生活が大好きで、毎日楽しいことだらけだけど、たまに「これで良いのかな」と不安になる。大学生のうちに、「芯」とか「核」となるものを持っておきたい。そのためには「卒論を乗り越えた」とか「サークルで納得いくまで何度も練習した」とか自分の自信になる経験を身に着けて卒業しようと思った。(教育学部/2年)

「未来」は時代遅れ 始まりは“当たり前”を疑うことから 編集者・若林恵

-

●現代社会に内在する未来観についての鋭い考察を受け、考えさせられるものがありました。欧米的な生活様式が素晴らしいと手放しで賞賛することはできませんが、日本が抱える自転車操業的な社会構造を再考する時期が来ているのではないかなと思わせてくれる記事でした。常により良い環境の実現を目指して思考し続けることが重要であると考えました。(社会科学部/1年)

-

●若林さんの斬新な意見に心を奪われました。本当に未来は見えないんだけど、それはすでに破たんしているという事はぐるぐるとめぐりめぐっているという事なんだなと気づかされました。SNSが出てきたこともまだまだ変革の「前哨戦」であるという言葉は世の中がどう変化していくのか楽しみな面もあります。(教育学部/4年)

”好き”に振り回されるな メディアも友達も「何をやらないか」 編集者・若林恵

-

●世の中を批判的な目で見ることは非常に大事なことである。大人になると、批判する勇気がない場合もあるが、そもそも自分が社会に染まってしまい、批判的な見方ができなくなる。若いときにあれっと感じたことをそのままにせず追求したほうがよいと思った。また、否定形を共有するという言葉になるほどと思った。確かに、好きなものは人と共有しにくい。考えてみれば、経験上でも他人のポジティブな感情よりもネガティブな感情のほうが理解できることがずっと多い。(商学部/2年)

-

●「無根拠でいいので、それ(クソだと思うもの)を批判する権利」という言葉を読んで、今まで不満に思っていたことに対して何か言おうと思っても間違ったことは言えないと考えて誰にも伝えないことが多かったけれど、声に出さなければ何も起こらないので外に出していくことが大事だと気づいた。(基幹理工学部/3年)

熱狂のeスポーツ 夢のプロゲーマー生活 板橋ザンギエフ×浜村弘一

-

●まず、トップ画面がレトロなゲームの様で懐かしさを感じるような魅力がありました。記事に関しては、対談というよりはお互いがお互いの得意分野を語っているようでしたが、情報量が多く新しく知ることが多かったです。また板橋さんに関しては、最近よく耳にする「好き」を職業にする、の典型例のように感じられましたが、浜村さんについてはあまり触れられていなく、そちらに焦点があてられても良いのではないかと思いました。新しいことに注目するきっかけになりました。(国際教養学部/1年)

-

●何事も、トップレベルもしくは食えるレベルになろうとすればそれこそ血の滲むような努力が必要となるので、夢の生活とまでは思いませんが、プロゲーマーという話題には興味があります。「世の中にない道をめざす」というのも毎度の早稲田のテーマで素晴らしいと思いますし、個人的にはチェスもスポーツに含まれる以上、プロゲームも競技化してもよいと考えております。また、世間ではお金が発生してしまうとどのようなものでも成立してしまうというのは勉強になりました。しかし、毎回うまいこと早稲田OBが絡んでくる興味深い話題を見つけてくるものだと早稲田ウィークリーの編集部には感心します。(大学院文学研究科/4年)

メルシーも三品も「永久に不滅」じゃない! 絶やしたくない、伝統のワセメシ

-

●金曜日の3限は授業がないので、友達とゆっくり早稲田近辺でお昼を食べることにしています。しかし、新しいお店に行きがちで、老舗のお店に行く機会はあまりありません。この記事を読んで、昔から早稲田に店を構えてきた伝統あるお店にも行ってみようと思いました。特にメルシーのラーメンを食べてみたいです。(政治経済学部/2年)

-

●早稲田祭運営スタッフとして地域のお店の店主の方々と多くのかかわりを持つ中で、学生の姿が昔と比べてとても変わってきたという声はとても多く聞いてきた。よくお世話になったお店ばかりだが、私たち学生の側もいかにして今後こうしたお店や商店街を盛り上げてゆけるかを考えていくことが大切になると感じている。(創造理工学部/4年)

「愛がなければ成り立たない」 三品食堂×フクちゃん 伝説のワセメシ対談

-

●お二人の「早稲田愛」を感じられる心温まる記事でした。そしてまた新しく、自分の知らなかった早稲田に関する知識を増やすことができました。このように間接的ですが早稲田の知識を知ることができたり、いつもカウンターの裏でちょっと接し難い店主なども実は優しい方だったなんてことを知ると、他の人に話したり、一度足を運んでみたくなったりします。今後学生としてどのように支えていけるのかも考え、提案していきたいです。(国際教養学部/1年)

-

●西門の商店街がかつてはとてもにぎわっていたことや、7号館でお弁当が売られていることなど、1年半以上通っていても知らないことばかりでした。こういったことに気づくことが出来るので早稲田ウィークリーはありがたいです。(文化構想学部/2年)

中島・八木元主将が振り返る箱根駅伝2011 早稲田はなぜ勝てたのか

-

●文中で「体育会特有の上下関係はなく」とありますが、やはりお二人のインタビューを通じて学生同士の関係やお二人の間の関係性も感じられました。また7、8年も前の出来事にも関わらずここまで詳しい詳細まで覚えていることに驚きました。冒頭の「駅伝って本当に何が起こるか分からない」という記述は、記事を読む限り結果は案外予想通りのものだったため、あまり共感できません。大会の際の状況だけでなく、普段の学生生活全般についてもあれば読んでみたいです。(国際教養学部/1年)

-

●現在も現役選手である八木さんのインタビューを目にする機会は多々ありますが、今回は八木さんに加え一線を退いた中島さんのインタビューを読むことができ、とても貴重でありがたかったです。大学広報誌ならでは素晴らしい人選だったと思います。(文化構想学部/3年)

「山頂での3分間」ヒマラヤ未踏峰で見た景色の価値 早大山岳部×石川直樹

-

● 誰もやったことのないことに挑戦し、成功させるのはかっこいい。高山病になったとか雪崩に巻き込まれたとか、想像できないような事態を乗り越えて未踏峰登頂に成功したのを知って感動した。また早稲田の山岳部をあまり知らなかったので知る良い機会となった。(政治経済学部/1年/女)

-

●熱のこもったドキュメントに仕上がっていると思いました。「頂上」の後にはすぐ、降りることを考えるとのことには驚きました。また「下山して山頂を見上げたときにじわじわと感動が湧いてくる」、「仮眠をとって起きたときに、遠くにラジョダダの頂上が見えました。そこで『あそこに行ってきたんだ』と、胸が熱くなりました」など、この言葉は頂上に到達した人たちだからこそ味わうことのできる感覚で、言葉以上の想いがあるのだなと感じた。(大学院文学研究科/2年/男)

未踏峰か? 最高峰か? 冒険の価値はどこへ行く 早大山岳部✕石川直樹

-

●未踏峰という山がまだあることに感動したし、ロマンがまだあるのだなと感じた。萩原さんが会社をやめた選択もすごいと思う。ばかげた行動だなんて思わない。OGOBを説得するのが一番難関だったということだが、そのような安全管理に細心の注意を払う姿勢はさすが伝統がある部活だと思う。雪崩に巻き込まれたことや26時間歩き続けたこと、仲間との連携などどれをとっても簡単に経験できないことであり、自分の自信につながると思う。(創造理工学部/3年/女)

-

●未登頂の山登りがいかに大変かを知ったうえで挑戦した、OBや山岳部のメンバーは本当にかっこよくて尊敬します。いつか自分も、このような大きな決断をして誰もやったことのないことを達成してみたいなと思いました。(創造理工学部/3年/男)

”氷上の哲学者”から早稲田の博士へ 町田樹が見据えるフィギュアの未来

-

●町田樹さんが今どのように活躍されていて、またどのような考え方を持った方なのかを知ることができた。華やかなフィギュアスケートの舞台にも、メディアを通しては知ることのできない影の部分が隠されていると知った。(創造理工学部/4年)

-

●スケートリンクの問題については、通年リンクのない広島で活動してきた町田さんだからこそ気付けることがあるのではないかと個人的に感じています。フィギュアスケートの50年後、100年後を見据えて責任ある提言をしていきたいとご本人もおっしゃっていましたが、大学院に進み学びを深めていっているからこそ解決に近付ける問題も必ずあると思います。同じ大学で学ぶものとして、これからも町田さんのご活躍をお祈りしていきたいです。(文化構想学部/3年)

フィギュアを凌ぐ学問で得た充実感 町田樹がアスリートに伝えたいこと

-

●フィギュアスケートに限らずここ最近アスリートのセカンドキャリアの問題が取りざたされていますが、町田さんはなぜそのような問題が生じてしまうのか根本的なところからご自身で深く考えられていて、読んでいる私自身もその理論にとても納得させられました。現役時代から自分のセカンドキャリアについてじっくり考えていただけあって、言葉の重みが違うなぁと思いました。また平昌五輪での町田さんの解説が好評を博していましたが、現役時代から自分のパフォーマンスを言語化しようとしていたからこそ、町田さんはすばらしい解説ができていたのだなぁと、記事を読んで改めて感じました。(文化構想学部/3年)

-

●町田さんの人生哲学は、とても参考になります。私は、研究者を目指しているのですが、かなり険しい道だということは常に言われています。それは、学術的な評価は、相対的というより絶対的なものだということが関係しているからかもしれません。いくら他人より優れた研究でも、それが比較検討の余地なく純粋に優れたものでなくては、認められるのは厳しいでしょう。しかし、真に求められること、それは忍耐力かもしれません。例えなかなか認められなくとも、自分にとっての真理の発見に向かって徹底的に打ち込む。それが、今日までの学問の発展に寄与した先人たちの姿かもしれません。(政治経済学部/3年)

大相撲は神事かスポーツか興行か? 激論、これが「伝統」の真実だ!

-

●大相撲と聞くと時代遅れの形式主義に固執している印象が強いのですが、歴史的には斬新な新機軸の改革を多く採用していることを知り、相撲が長期間競技として維持されてきた理由を垣間見た気がしました。これからも人々に愛される競技でいるためにはそのような変革も積極的に受け入れるべきだと考えました。(社会科学部/1年)

-

●私は、伝統が変わっていくことは必ずしも否定的な面だけではないと思います。むしろ、時代のニーズに合うように随時変更することが、運営側と視聴者双方にとって、プラスになるでしょう。しかし、注意すべきは、その変更過程で相撲の競技としての本来の目的を逸脱しないことではないでしょうか。(政治経済学部/3年)

大相撲が投影する日本とその時代 “スー女”ブームでも女人禁制の謎

-

●外国人力士が多い中、手足の長さや動きに関しても「多様性」が相撲にあるのだということを初めて知りました。そしてよく報道される若い世代の相撲人気がごく一部だということも納得ができ、この記事を読んでもやはり若年層の人気を集めるのは難しいのではないかと思えました。対談をしている御三方はそれぞれ違う視点を持っていて、また、やくさんが何だか仕切っている感じがするところも含めおもしろい記事でした。実際に早稲田大学ではどのような相撲に関する取り組みが行われているのか、相撲部ではどういった活動をしているのかなどに興味を持ちました。(国際教養学部/1年)

-

●小学生の頃は相撲を見るのが大好きだったのですが、中学生になり相撲をやっている時間に家にいられなくなってからは全く見なくなってしまいました。今回の記事は、これを機にまた相撲を見始めたいなと思わせる内容でした。(文化構想学部/3年)

中島・八木元主将が振り返る箱根駅伝2011 早稲田はなぜ勝てたのか

-

●文中で「体育会特有の上下関係はなく」とありますが、やはりお二人のインタビューを通じて学生同士の関係やお二人の間の関係性も感じられました。また7、8年も前の出来事にも関わらずここまで詳しい詳細まで覚えていることに驚きました。冒頭の「駅伝って本当に何が起こるか分からない」という記述は、記事を読む限り結果は案外予想通りのものだったため、あまり共感できません。大会の際の状況だけでなく、普段の学生生活全般についてもあれば読んでみたいです。(国際教養学部/1年)

-

●現在も現役選手である八木さんのインタビューを目にする機会は多々ありますが、今回は八木さんに加え一線を退いた中島さんのインタビューを読むことができ、とても貴重でありがたかったです。大学広報誌ならでは素晴らしい人選だったと思います。(文化構想学部/3年)

箱根から五輪へ 瀬古から大迫へ 「Wの系譜」が見せた日本マラソン界の光

-

●「瀬古さんについて、いつも箱根駅伝や マラソンの解説をしている人という印象しかなかったが、インタビューを読んでほんとにすごい人だなと思った。日常がすべて繋がっているし、なりふりやらなければ身につかないこともあるということ、それができるということもひとつの才能であるということに勇気が湧いた。効率がいいことが求められる世の中であるが、それだけではないのだ。決めたからにはやるしかないと、無理があるかもしれないけど私は好き。覚悟を決めるということにはそれだけ力があると思う。 (創造理工学部/3年/女)

-

●先日の箱根駅伝、解説に瀬古さん、渡辺さん、大迫さんと早稲田のOBの偉大さを改めて感じました。瀬古さんの言葉だからこそ重みがあり、説得力があります。現在のマラソン選手に対する鋭い指摘も載っていて読んでいて楽しかったです。(政治経済学部/1年/女)

「山頂での3分間」ヒマラヤ未踏峰で見た景色の価値 早大山岳部×石川直樹

-

● 誰もやったことのないことに挑戦し、成功させるのはかっこいい。高山病になったとか雪崩に巻き込まれたとか、想像できないような事態を乗り越えて未踏峰登頂に成功したのを知って感動した。また早稲田の山岳部をあまり知らなかったので知る良い機会となった。(政治経済学部/1年/女)

-

●熱のこもったドキュメントに仕上がっていると思いました。「頂上」の後にはすぐ、降りることを考えるとのことには驚きました。また「下山して山頂を見上げたときにじわじわと感動が湧いてくる」、「仮眠をとって起きたときに、遠くにラジョダダの頂上が見えました。そこで『あそこに行ってきたんだ』と、胸が熱くなりました」など、この言葉は頂上に到達した人たちだからこそ味わうことのできる感覚で、言葉以上の想いがあるのだなと感じた。(大学院文学研究科/2年/男)

未踏峰か? 最高峰か? 冒険の価値はどこへ行く 早大山岳部✕石川直樹

-

●未踏峰という山がまだあることに感動したし、ロマンがまだあるのだなと感じた。萩原さんが会社をやめた選択もすごいと思う。ばかげた行動だなんて思わない。OGOBを説得するのが一番難関だったということだが、そのような安全管理に細心の注意を払う姿勢はさすが伝統がある部活だと思う。雪崩に巻き込まれたことや26時間歩き続けたこと、仲間との連携などどれをとっても簡単に経験できないことであり、自分の自信につながると思う。(創造理工学部/3年/女)

-

●未登頂の山登りがいかに大変かを知ったうえで挑戦した、OBや山岳部のメンバーは本当にかっこよくて尊敬します。いつか自分も、このような大きな決断をして誰もやったことのないことを達成してみたいなと思いました。(創造理工学部/3年/男)

カミナリまなぶ×ジョイマン高木×サンキュータツオ(前編)

-

●皆さん豪快な生き方で圧倒されてしまいました。これでずいぶん笑って気が楽になった一年生もいるのではないでしょうか。私も学内の看板を見て「なんだかすごい組み合わせだな」「全員早稲田出身なの?!」と思い、興味を惹かれて読み始めました。 3人とも早稲田に来なければこのような人生を歩んでいなかったのかもしれないと思うと不思議な気持ちになります。上級生も気分が明るくなるような記事で良かったと思います。(文学部/2年)

-

●「入学した途端にいわゆる『燃え尽き症候群』」や「思い出したくもない大学時代」など、学生たちの誰もが密かに恐れている最悪の事態をズバリとテーマに持ってくるのは衝撃的で面白かったです。しかも、これらの話題で終わると後味の悪さが残りますが、そこに「研究と実践は常に両輪であり、それが早稲田の伝統であった」というサンキュータツオさんの言葉を絡めるという流れが素晴らしいものであり、芥川賞候補にもなった平岡篤頼教授(仏文)のお話は、文学研究科の僕の心に突き刺さりました。(大学院文学研究科/4年)

カミナリまなぶ×ジョイマン高木×サンキュータツオ(後編)

-

●今回の後編は、「やりたいことコンプレックス」が一番印象的でした。やりたいことが見つからない私たちを励ましてくれるだけでなく、”やりたいこと”がなければならないと思いがちな世の中自体を問いただしてくれているようで、読んでいて心強かったです。記事全体としても、高木さんとマナブさんが自分の体験を振り返って詳しく話し、タツオさんが的確なアドバイスをしてくれているような構造で、読みやすかったです。(国際教養/1年)

-

●退学などは一般的にはタブーとされていると思う。しかし早稲田ではその常識は通用せず、「レール」から外れることもまた良しとされている風潮をひしひしとこれまでの学生生活で感じてきた。様々な経験ができる学生時代を目いっぱい楽しむことが、どんな人生を歩むにせよ必ず生きていく糧になると、この記事を読んで実感した。(創造理工学部/4年)

「未来」は時代遅れ 始まりは“当たり前”を疑うことから 編集者・若林恵

-

●現代社会に内在する未来観についての鋭い考察を受け、考えさせられるものがありました。欧米的な生活様式が素晴らしいと手放しで賞賛することはできませんが、日本が抱える自転車操業的な社会構造を再考する時期が来ているのではないかなと思わせてくれる記事でした。常により良い環境の実現を目指して思考し続けることが重要であると考えました。(社会科学部/1年)

-

●若林さんの斬新な意見に心を奪われました。本当に未来は見えないんだけど、それはすでに破たんしているという事はぐるぐるとめぐりめぐっているという事なんだなと気づかされました。SNSが出てきたこともまだまだ変革の「前哨戦」であるという言葉は世の中がどう変化していくのか楽しみな面もあります。(教育学部/4年)

”好き”に振り回されるな メディアも友達も「何をやらないか」 編集者・若林恵

-

●世の中を批判的な目で見ることは非常に大事なことである。大人になると、批判する勇気がない場合もあるが、そもそも自分が社会に染まってしまい、批判的な見方ができなくなる。若いときにあれっと感じたことをそのままにせず追求したほうがよいと思った。また、否定形を共有するという言葉になるほどと思った。確かに、好きなものは人と共有しにくい。考えてみれば、経験上でも他人のポジティブな感情よりもネガティブな感情のほうが理解できることがずっと多い。(商学部/2年)

-

●「無根拠でいいので、それ(クソだと思うもの)を批判する権利」という言葉を読んで、今まで不満に思っていたことに対して何か言おうと思っても間違ったことは言えないと考えて誰にも伝えないことが多かったけれど、声に出さなければ何も起こらないので外に出していくことが大事だと気づいた。(基幹理工学部/3年)

メルシーも三品も「永久に不滅」じゃない! 絶やしたくない、伝統のワセメシ

-

●金曜日の3限は授業がないので、友達とゆっくり早稲田近辺でお昼を食べることにしています。しかし、新しいお店に行きがちで、老舗のお店に行く機会はあまりありません。この記事を読んで、昔から早稲田に店を構えてきた伝統あるお店にも行ってみようと思いました。特にメルシーのラーメンを食べてみたいです。(政治経済学部/2年)

-

●早稲田祭運営スタッフとして地域のお店の店主の方々と多くのかかわりを持つ中で、学生の姿が昔と比べてとても変わってきたという声はとても多く聞いてきた。よくお世話になったお店ばかりだが、私たち学生の側もいかにして今後こうしたお店や商店街を盛り上げてゆけるかを考えていくことが大切になると感じている。(創造理工学部/4年)

「愛がなければ成り立たない」 三品食堂×フクちゃん 伝説のワセメシ対談

-

●お二人の「早稲田愛」を感じられる心温まる記事でした。そしてまた新しく、自分の知らなかった早稲田に関する知識を増やすことができました。このように間接的ですが早稲田の知識を知ることができたり、いつもカウンターの裏でちょっと接し難い店主なども実は優しい方だったなんてことを知ると、他の人に話したり、一度足を運んでみたくなったりします。今後学生としてどのように支えていけるのかも考え、提案していきたいです。(国際教養学部/1年)

-

●西門の商店街がかつてはとてもにぎわっていたことや、7号館でお弁当が売られていることなど、1年半以上通っていても知らないことばかりでした。こういったことに気づくことが出来るので早稲田ウィークリーはありがたいです。(文化構想学部/2年)

「ノート貸して」が言えなかった私たち 寺嶋由芙 × 箕輪はるか(ハリセンボン)対談

-

●私自身も構内を一人で動いているので、良い意味で関心を持った。一人の方が自由に気楽に行動できて良いが、やはり講義を休んでしまった時に「ノート貸して」と言える友だちがいないというのはなかなか辛いこと、また図書館やコンピュータルームがいわゆる「ぼっち」には最高の場所だということなど、お二人の対談内容には共感できるところがいくつもあった。教室の空き状況を公開し、一部を「ぼっち」の学生専用の自習教室のようにしてもらいたい。多様性を認める早稲田大学だからこそ、「ぼっち」にもそういった配慮があっても悪くはないのではないか。 (教育学部/2年/男)

-

●ハリセンボンのはるかさんが早稲田卒とは知らなかった! いわゆる「大学生らしい」陽の当たる道を歩いてきた人だけではなく、ネガティヴなぼっちを検証しようという試みは果たして本当にぼっちの学生に届くのか? 1人でいることは素敵なことでもあるが、孤独は寂しさも伴う。情報があるのとないのでは、単位をとるにも困難の程度が大きくかわるし、人間は人間と関わることで成長させられるし、元気ももらえる。ぼっちを肯定して終わらせないでほしいとは思う。 (創造理工学部/3年/女)

「リア充VSぼっち」を乗り越えて 寺嶋由芙×箕輪はるか(ハリセンボン)対談<後編>

-

●「友だちづくり」という、もっとも新入生が悩むであろう話題を、それに苦しんだ二人に取材していたのはよかったと思う。多くの大学生が希望を抱いて本学に入学してくると思うが、みんながみんなそれに成功するとは限らない。でも、それでも大学を離れて努力すれば、一線で活躍することができる。新入生にとっては、慣れない大学生活へ向けて、一歩背中をおしてくれるような、そして在校生で何者にも成れないとくすぶっている人たちにも温かいエールをくれるような記事だった。(文化構想学部/2年/女)

-

●もともとお笑い芸人のハリセンボンさんが好きだったので、タイトルから興味を持ちました。無理して友達を作らなくてもいいんだとこの記事を読んで感じ、肩の力が抜けました。(スポーツ科学部/2年/女)

箕輪厚介×津田大介“凡人”対談 SNS生存戦略「信じてもらえる人であれ」

-

●津田さんがおっしゃっていた「世の中には信じられないくらいすごい人が山ほどいる。だから早いうちにすごい人に出会って打ちのめされる経験をしてほしい」という言葉。早稲田にいる間にも学内学外を越えていろんな人と出会い、価値観を覆される経験をたくさんしておこうと思いました。(法学部/3年/男)

-

●ジャーナリズムが向かう方向で「権威からコミュニティへ」という話まさにと思った。サークル活動でさえ、最近は全体で活動しようというより、個々の小さなコミュニティ同士の繋がりが増えてきているように思う。そのそれぞれのコミュニティのエッセンスをどう繋げていくのが大事なのか。きっと社会に出てからも勉強になることを、知ることができました。(創造理工学部/3年/男)

カミナリまなぶ×ジョイマン高木×サンキュータツオ(前編)

-

●皆さん豪快な生き方で圧倒されてしまいました。これでずいぶん笑って気が楽になった一年生もいるのではないでしょうか。私も学内の看板を見て「なんだかすごい組み合わせだな」「全員早稲田出身なの?!」と思い、興味を惹かれて読み始めました。 3人とも早稲田に来なければこのような人生を歩んでいなかったのかもしれないと思うと不思議な気持ちになります。上級生も気分が明るくなるような記事で良かったと思います。(文学部/2年)

-

●「入学した途端にいわゆる『燃え尽き症候群』」や「思い出したくもない大学時代」など、学生たちの誰もが密かに恐れている最悪の事態をズバリとテーマに持ってくるのは衝撃的で面白かったです。しかも、これらの話題で終わると後味の悪さが残りますが、そこに「研究と実践は常に両輪であり、それが早稲田の伝統であった」というサンキュータツオさんの言葉を絡めるという流れが素晴らしいものであり、芥川賞候補にもなった平岡篤頼教授(仏文)のお話は、文学研究科の僕の心に突き刺さりました。(大学院文学研究科/4年)

カミナリまなぶ×ジョイマン高木×サンキュータツオ(後編)

-

●今回の後編は、「やりたいことコンプレックス」が一番印象的でした。やりたいことが見つからない私たちを励ましてくれるだけでなく、”やりたいこと”がなければならないと思いがちな世の中自体を問いただしてくれているようで、読んでいて心強かったです。記事全体としても、高木さんとマナブさんが自分の体験を振り返って詳しく話し、タツオさんが的確なアドバイスをしてくれているような構造で、読みやすかったです。(国際教養/1年)

-

●退学などは一般的にはタブーとされていると思う。しかし早稲田ではその常識は通用せず、「レール」から外れることもまた良しとされている風潮をひしひしとこれまでの学生生活で感じてきた。様々な経験ができる学生時代を目いっぱい楽しむことが、どんな人生を歩むにせよ必ず生きていく糧になると、この記事を読んで実感した。(創造理工学部/4年)

大相撲は神事かスポーツか興行か? 激論、これが「伝統」の真実だ!

-

●大相撲と聞くと時代遅れの形式主義に固執している印象が強いのですが、歴史的には斬新な新機軸の改革を多く採用していることを知り、相撲が長期間競技として維持されてきた理由を垣間見た気がしました。これからも人々に愛される競技でいるためにはそのような変革も積極的に受け入れるべきだと考えました。(社会科学部/1年)

-

●私は、伝統が変わっていくことは必ずしも否定的な面だけではないと思います。むしろ、時代のニーズに合うように随時変更することが、運営側と視聴者双方にとって、プラスになるでしょう。しかし、注意すべきは、その変更過程で相撲の競技としての本来の目的を逸脱しないことではないでしょうか。(政治経済学部/3年)

大相撲が投影する日本とその時代 “スー女”ブームでも女人禁制の謎

-

●外国人力士が多い中、手足の長さや動きに関しても「多様性」が相撲にあるのだということを初めて知りました。そしてよく報道される若い世代の相撲人気がごく一部だということも納得ができ、この記事を読んでもやはり若年層の人気を集めるのは難しいのではないかと思えました。対談をしている御三方はそれぞれ違う視点を持っていて、また、やくさんが何だか仕切っている感じがするところも含めおもしろい記事でした。実際に早稲田大学ではどのような相撲に関する取り組みが行われているのか、相撲部ではどういった活動をしているのかなどに興味を持ちました。(国際教養学部/1年)

-

●小学生の頃は相撲を見るのが大好きだったのですが、中学生になり相撲をやっている時間に家にいられなくなってからは全く見なくなってしまいました。今回の記事は、これを機にまた相撲を見始めたいなと思わせる内容でした。(文化構想学部/3年)

才能ってなんだ?1億部越の漫画原作者・樹林伸になる方法(前編)

-

●「『金田一少年の事件簿』の原作者である」などというスケールの大きい人の語る話は、単純にそれだけで面白いです。そうそう簡単に見つかるものではありませんが、本当に楽しいことが仕事になるのが最良の道であるということも再認識できました。しかし、留年を機に今の仕事に目覚めたというのが如何にも早稲田ですばらしいです。黄金期ジャンプに鳥嶋和彦編集長あり、マガジンに樹林伸あり、強力な組織には化け物のような中心人物がいて、ほとんどその人が組織全体をけん引していくのが現実なのでしょうか。表題の「才能ってなんだ?」の意味が解き明かされるであろう後半を楽しみにしております。(大学院文学研究科/4年)

-

●樹林伸さんはこの記事を読んで初めて知った。就職での経験からこんなにも面白い人生が歩めること、またそれを見守ってくれた親御さんの姿にもとても感心した。こうした先輩がいる早稲田で学べていることは、自分自信にかけている冒険心のようなものをかき立たせてくれる大事な要素になっていると思う。(創造理工学部/4年)

金田一少年・GTOの生みの親に聞く 「世界一の漫画雑誌」のチームワーク術(後編)

-

●仕事をする上で、現場に足を運ぶというのは少しマイナスなイメージがあったのですが、それを感じられない内容でした。そして、上の立場に立つ人間として、それをわきまえつつ他の人間と平等に行動をし、考えを持つことで比較的スムーズにいったり、利点が多いということに改めて気付かされました。また、記事の終わり方が少し中途半端に感じられたのは、まだもう少し読みたいという感情からでしょうか。最後の方に、就活にも役立つ例があって、多くの人間にとって利点の多い記事だったのではないでしょうか。(国際教養学部/1年)

-

●愛読していた漫画の生みの親についての特集で、これから作品への見方が変わるかもしれない。(文学部/2年)

『半分、青い。』北川悦吏子 どんな時も、生きようはある

-

●病気や障がいを患う中でも熱意をもって苦闘している姿が本当にかっこいいと思った。「障がいは不自由であるが、不幸ではない」いつかの授業で聞いた言葉が実感を持って思い出される。努力や才能はもちろん大切だけど、最終的にものをいうのは図々しいまでの度胸なのだと思い知らされた。そこは誰で会っても変わらないのだろう。(社会科学部/3年)

-

●自身の体験やリアルなものってやはり強い。自分の経験を素直に文章に落とし込めたとき、「今回はよく書けた!」と思うし、周りからの反響も大きい気がしている。北川さんほどの壮絶な人生経験は無いけれど、これからも、ものを書くときに自分の体験を大切にしていきたいと思った。(文学部/2年)

『半分、青い。』北川悦吏子 受け入れも、乗り越えもしない 共存という生き方

-

●北川さんの「病気を受け止めてもいないし、乗り越えてもいない」という言葉が印象に残った。将来の結婚相手や自分の子供が病気・怪我を患ったり、親の介護が必要になったりということを考えた時に、自分はどうすればいいのか、どうするべきなのか、が今までよくわからなかった。しかし、北川さんの「共存」というアイデアはそうした将来を考えるヒントになると思う。病気の看病や、日常生活の補助、介護、それらに追われる日々を過ごしながらも、「自分を守る」方法を考える必要があると思える記事だった。(教育学部/3年)

-

●「強い思いがあったら、ずうずうしいと思われてもガッツと勢いでいくしかない」 という言葉が刺さった。私は突き進む以前に、強い思いを持てていないのではないか。自分がやりたいことに対して、どれだけ情熱を持てているのかと、自分のちっぽけさを思った。(国際教養学部/1年)

「時代をつくる、言葉とサブカル」“知れ恥”−−表現は恥に向き合い生まれる 宮沢章夫×吉田靖直(トリプルファイヤー)対談

-

●表現は恥ずかしいとわかっているかどうか。という話に鳥肌がたった。確かに、普通に生きているだけでは皆同じことをしているのだから恥ずかしいということはない。しかし、生きる上で余計である表現をすることをわざわざするということはスマートではないし、表現しない人が側から見たら何しているのという気持ちを持つだろう。つまり表現は恥ずかしいことなのだ。それでもなお、表現せずにはいられないというひとが表現者だ、恥ずかしいということを知っていなきゃならない、という言葉がとても痺れた。以前宮沢さんのなにかに寄せた文を読んで感動してスクラップして持っている。『インスタントな奇跡はない』心の支えになっている。(創造理工学部/3年/女)

-

●二人の言葉に対する意識がとても面白いと感じています。本当に「ふつう」の人でありながら、どこか深掘することでどこからかその普通がおかしさに変ってゆくのは、お二人の世界観に通じるように思います。 (大学院文学研究科/2年/男)

#STYLE #from #WASEDA 森永邦彦×シトウレイ×木津由美子 鼎談<後編> 「ファッションは世界を拡張する」

-

●けっこう異色(?)な特集だと思いました。日頃ファッションに興味のない私ですが、3者の話題が文化論などに及び、すごく勉強になりました。個人的には「ちゃんと足で探す事を大事にしてもらえたら」という言葉にビビッときました。やはりプロフェッショナルな人必ず「足を使う」というのを大切にしているなと思いました。(大学院文学研究科/2年/男)

-

●服については、以前に、ルワンダでファッションブランドを立ち上げた根津さんのお話を読んだこともあって、今回の話も踏まえると、早稲田は世間からみてダサいというよりも、自分の望むことを追求していった結果多少は世間とは異なる姿になったのかもしれないと思いました。現在でも早稲田はマスコミに強いとされていると思われますが、そんな中でも、木津さんのように進んで異なる業界に進む方がいるおかげで、今の早稲田大学の多様性が保たれているのではないかと思われました。2016年の春夏コレクションの写真を見ると、陰を活かすという発想は非常に独特なものだと感じました。すなわち、デザインが映えるのは光に照らされてそれが認識できるからだと思われますが、上記コレクションのデザインのような陰翳礼賛に現れる日本の陰の考えを反映した点が独特だなと思われました。(法学部/2年/男)

「人はまだ進化できる」世界を拡張するVR 玉城絵美×笠原俊一×渡邊克巳

-

●私達は社会の節目節目で「個性を出しなさい」とか「〇〇のために」と言われるが、つまるところ「自分の喜びのために」やりたいことをすることが、就職であれ研究であれ最も効率よくモチベーションを維持し、結果的に高い生産性と社会貢献度を生み出すことなのだと感じた。またVRによって、自分たちの感覚のスタンダードがやがて変化し、現実に対する定義も変わってくるだろうという予感を感じ、少し怖いのが正直なところ。(先進理工学部/3年/女)

-

●社会自体が予測不可能性を持っているので、そこに研究をはきだした結果、また新たな展開の可能性がうまれ、さらに研究が進んで行く。世に受けるかどうかだけ気にしていては疲弊してしまうので探究心を持って何事にも当たる。またインプットとアウトプットの循環の中で幸せを感じるようにできてる、ということなど、心の支えになるような言葉がたくさんあった。論理的に知識があるからこそ落ち着いて議論できる話題とそれを扱いこなす3人の議論が面白かった。(創造理工学部/3年/女)

●町田樹さんが今どのように活躍されていて、またどのような考え方を持った方なのかを知ることができた。華やかなフィギュアスケートの舞台にも、メディアを通しては知ることのできない影の部分が隠されていると知った。(創造理工学部/4年)