VR(バーチャル・リアリティー/仮想現実感)を足掛かりに、「新たな現実」と「新しい時代の身体」を研究している最先端研究者鼎談。日経ウーマン「ウーマンオブザイヤー」準大賞、日経ビジネス「次代をつくる100人」に選ばれた玉城絵美准教授(早稲田大学理工学術院)、人間の相互接続を可能にするデバイス「ジャックインヘッド」の開発者・笠原俊一さん(早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了)、心や主観を科学的に解明する渡邊克巳教授(早稲田大学理工学術院)と三者三様ながら、前編ではそれぞれの研究内容を中心に、ディストピア(暗黒郷)など吹き飛ばす未来像を提示し、来る社会の在り方について示唆に富んだ話の数々が飛び出しました。

後編はそんな研究者たちの人間性に迫りつつ、先端分野を担う研究者が日々どんなことを考え、どのように自分の仕事と向き合っているのか。またどのように研究のモチベーションを維持し続けているのか。これから社会を担う学生、また若手社会人にとっても参考になる話が満載です。

玉城先生はこれまで、ずっと「手」にまつわる研究を進めていらっしゃいますが、「手」にこだわる理由は何なのでしょうか?

- 玉城

- 視覚や聴覚の情報伝達の分野にはすでに優秀な研究者がたくさんいらっしゃっいます。その人たちが情報伝達の研究を進めてくださるので、私は触覚や深部感覚の手について研究しています。「手」は外界と作用する重要なインターフェースのはずなのに、意外と研究されている方が少ないのです。科学技術の知見を全体で広めていくために、私は手の研究を進めています。

- 渡邊

- 僕も実はスタートは視覚の研究だったんですが、修士のころは手の研究をしていました。“手”は、自分の身体の一部でありながら、外界と接触するセンサー(入力)としても機能する、研究対象としても重要なものだと考えたからです。

意識の研究や心理学で言えば、視覚心理が基礎心理というぐらい、視覚の研究は王道。ディスプレーなどのデバイスやパラダイム(※ある分野においての規範)が普及していることもあり、実験もコンピューター1台あればできるので、比較的研究を進めやすいんです。でもその分野でさえ、なかなか進んで行ってないのが現状なんですが…。そこを玉城先生はあえて、デバイスも開発しないとならない、困難な手の方に進んだわけですね。

- ちょっと脱線しますが、VRやそこで起こる“新たな体験”の話で言えば、外在化(※↔内在化)という現象が大事。ある刺激を、内なる原因ではなく外にあるものとして認識する、ということです。もっと簡単に言えば「実際に世界で起こったこととして認識する」といいますか。視覚はもともと、遠くの状況(外側)を判断する器官として発達したので常に外在化しますが、触覚は両方できる。内と外がくっついてしまっているんですね。だから触覚は単にニッチなだけじゃなく、意識や心の研究のターニングポイントになる、と考えています。

- 笠原

- 手と口の大きいホモンクルス(※16世紀ヨーロッパの錬金術師が作り出そうとした人造人間。この図解が、身体の各部位が機能を受け持つ範囲が脳でどのくらいの割合を占めているかを示していた)の世界ですね。

- 渡邊

- 「シェアすることが根源的欲求だ」と言いましたが、例えば食べたものをシェアすることって、皆さん「食べログ」の投稿とかで普通にしますよね。さかのぼれば食べることを表現する言葉や、「口」や「手」を用いた表現は山ほどあります。それほど、人間にとって「口」や「手」の感覚は、意識をつかさどる上で重要なものなんです。繰り返しになりますが、VRなどのテクノロジーはその器官での“体験そのもの”を広げます。そこに、大きな可能性を感じますね。

- 玉城

- そうですよね。私も「手」の次は「口」だなと思っています。現在の研究で言えば、その「体験を広げる」という意味でつくったのが、「手」をロボット化する「ポゼストハンド(PossessedHand)」、触感型ゲームコントローラ「アンリミテッドハンド(UnlimitedHand)」、そしてそれらを一般化した「ファーストブイアール(FIRST VR)」なのです。

2015年H2Lが「KickStarter」にて発表し、22時間で目標達成した世界初触感型ゲームコントローラ

- 玉城

- 「手」は工学的に言えばアクチュエーター(※入力されたエネルギーを物理的な運動に変換するもの。モーター、エンジン、油圧など動力全般のことを指す)とセンサーの働きがあり、ヒトの身体の中でインプットとアウトプットと身体性の3つを備えているというのは身体の中でも珍しい器官です。

なるほど。尽きないお話から皆さんの研究にかける情熱を感じ、あらためて驚いています。そこまでのモチベーションを、どうやって維持しているのでしょうか?

- 笠原

- 面白いもので、研究って進めていくと何かが分かるんですが、その先にまた分からないことが出てくるんですよね。やればやるほど、分からなくなる。そこが面白さなんじゃないでしょうか?

- 渡邊

- そう。分からないのに、確固として存在している。そこが面白いんです。例えば、数学者が躍起になって数学の問題を解くのは、そこにリアリティーを感じているからでしょう。僕は、自分が研究しているような主観的な体験や心の問題が、本当に存在していると信じているからリアリティーがあるし、知りたいと思っているから、モチベーションは勝手に維持されます。もしこれが、誰かに命令されて「研究しろ」と言われてやっているなら途端にやる気はなくなると思いますが、自分の中から湧いてくるものは尽きないですよね。

下世話な質問ですけど、例えば何かを発見したり、世の中にないものを開発して有名になりたいとか、お金をもうけたいとかはないのでしょうか?

- 渡邊

- お金は研究を進める上では必要だし、あった方がベターですけど、ないから研究しないかといえば、そうじゃない。研究のモチベーションとお金は、関係していないですね。僕の場合、研究は日常生活の中で感じる喜びと同じようなものなんです。もちろん誰もやっていないことをやっているわけなので、困難なことではあるけれど、個人的には「ただ日常を生きいてるだけで、給料もらっていいのかな」って思うくらい、楽しくやらせてもらってます(笑)。

- 笠原

- 僕の研究テーマの一つである視覚は、特に産業の発展に科学が恩恵を受け、進化している側面が大きいと思ってます。例えばアップル社のRetinaや4Kディスプレーなどの高精細ディスプレーは、研究のために作られたわけではないですが、ビジネスが進行すれば経済効果が生まれて、結果的に視覚研究を深めることにつながっています。

また別の分野では、コンピュータグラフィックスのために開発されてきたGPU が、機械学習の研究で盛んに使われるようになったり。そう考えると、手や触覚の研究は、これからVRやMRが一般社会に普及することによって大きく研究が進むんじゃないでしょうか。

- 玉城

- 私はH2Lという会社を立ち上げましたけど、起業も一つの社会実装実験だと考えています。自分の研究成果が製品化されて、社会に影響を与えていく。「アンリミテッドハンド(UnlimitedHand)」のときも、腹部につけて搾乳の体験をするとか。仮に開発の意図とは違っても、実際にユーザーに使われてダイレクトな反応があって、それをまた研究に持ち込んで…という社会とつながっている実感を得られるのは、やはりやりがいがありますね。

昨今では学生たちの間でも、就職の際、給与面よりも仕事のやりがいや、社会貢献度を重視して企業を選ぶ子たちが増えているようです。

- 渡邊

- それでいいんだと思いますよ。「自分のすることが社会に影響を与えているんだ」と感じられる仕事に就くべきです。モチベーションって、結局はその実感だと思うから。どんな仕事でも…例えば道路工事の仕事だって「自分がこの道を作って社会を支えるんだ」って感じられなければ、続かないですからね。

- 玉城

- 生物というのは、基本的にインプットとアウトプットの循環の中で幸せを感じるようにできてるのです。学生でモチベーションが続かない子がいるとしたら、きっとアウトプットしてもそのフィードバックが返ってこないからなんじゃないでしょうか。また、何かが返ってくることを信じてやり続けること、これが大事だと思います。

- 笠原

- もし何か誰もやってないことに取り組もうとしている人がいたなら、一つ言えることは、新しいことには常に抵抗勢力があるもの。でも続けていければ、だんだんとそれがデファクトスタンダード(※事実上の標準。新たな価値を見いだし、世の中のスタンダードをつくり出すこと)になっていく。

玉城先生の研究例でいえば、2本の右手を操る人間が一人しかいない社会だと、そこでコンセンサスを得ていくのは難しい。でもみんなが2本の右手を持っている状態なら、社会適応性があります。その状態に至るまで、続ける必要がありますよね。

続けるためには、自分を突き動かす動機が大事ですよね。「楽しい」とか「好き」とか。

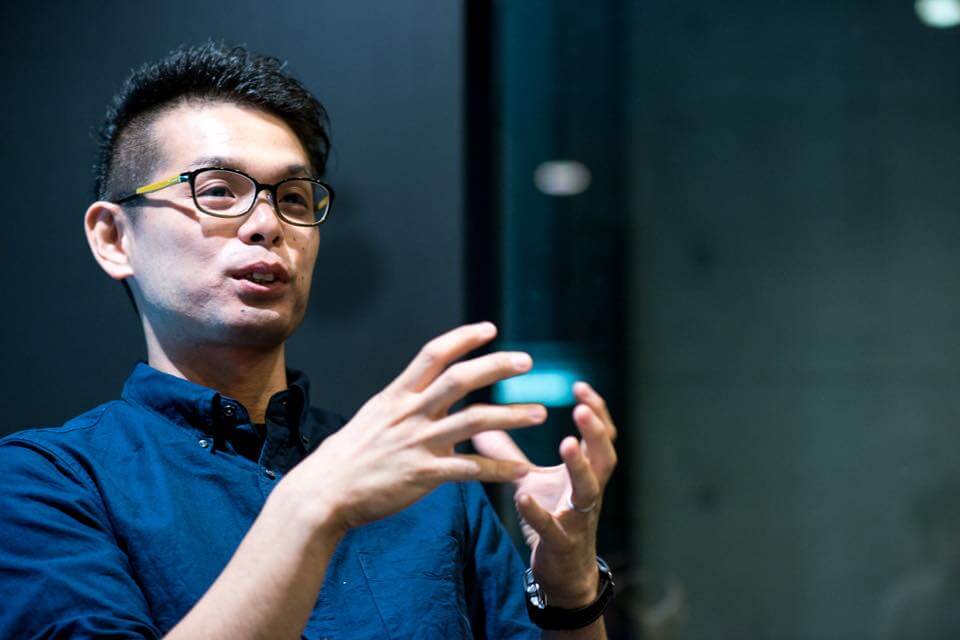

- 渡邊

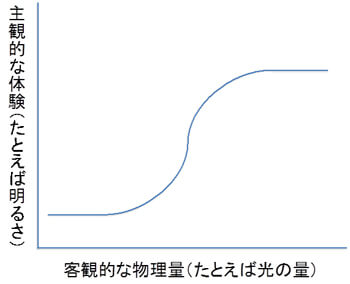

- もちろんです。個人的に「好き」とか「カッコいい」ということが、すごく大事。私がこの道に入ったのも、そもそもは「サイコメトリック関数」(※人の性格や感覚などの主観を客観的に測定した関数)という言葉の響きがカッコよかったからですから。これを見て「主観というものをこんなにシンプルに表せるのか」と衝撃を受けたんです。

サイコメトリック関数という、縦軸に心理量、横軸に物理量を示したグラフ

- 笠原

- そうなんですね(笑)。でもよく分かります。もしかしたらエジソンだって「皆に明かりを届けたい」という大義よりは、ただ光るのがカッコよかったから、つけたかったんじゃないかな。そういう人間の根源的な欲望を満たすことで、科学は進歩してきたはずだし。

- 玉城

- 日本の学校教育って、小学校から高校ぐらいまでの間は、他人のためとか協調性とかに重点が置かれてますよね。なのに大学に入るといきなり「個性を出せ」って言われる。そんな急に言われても、困ってしまうはず。

- 渡邊

- そうそう。それで会社に入ると、今度は「顧客のために」。でも、それだけではダメなんです。世の中に受けるか受けないか、それだけに主眼を置いて仕事をしても、やがては疲弊するだけです。別に研究職じゃなくても、研究者心のような気持ちで、探究心を持ってやってほしいなって思います。

- 玉城

- 「自分のためにやるんだ」って気持ちが大事ですよね。

- 渡邊

- 最近は、何でもすぐに結果を出して「すごい」と言わせないと、評価されない世の中になってきました。でも実際は、新しいものが世界に染み込んでいく過程として、最低でも数年は必要なんです。iPhoneだってLINEだって、それぐらいかかったでしょ? それが待てずに、すぐ結果だけを求めるような会社だったら辞めていいと思いますよ。そんな会社に合わせる必要はありません。それに今は売り手市場だから、学生の側がどんどん企業を選べばいいんだから。

- 笠原

-

あとは、就職や進路が決まったら、意図的に今の研究やコミュニティーとは違う分野に足を突っ込んで、別の世界を見ておくのがいいと思います。僕自身、自分は学生時代には研究者一直線で、その後会社に入ってエンジニアをやっていましたが、今また研究職です。

でも就職直前の半年くらい、意識してメディアアートやインスタレーションという違う分野の人と交わった。その経験が生きて、「視点交錯おにごっこ」など研究をゲームやアートを介して探求することを学んだんです。自分が知っていたことでも、それを違う角度から捉えて表現できるようにしておくと、後の自分に生きてくるはずなので。

VRが当たり前の未来が到来したら、それはいったいどんな社会で、人々の暮らしはどうなっているのでしょうか?

- 渡邊

- トマス・ネーゲルというアメリカの哲学者が、「コウモリであるとはどのようなことか」という有名な論文を書いています。コウモリになった状態を想像することはできるけど、それはあくまで自分の主観を通じた想像でしかなく、コウモリそのものになることはできない。でも、僕は「“想像すること”と“そのものである”ことの違いってなんだろう」って思ったんですよね。体験してみたら「あ、俺コウモリ!」って思うかもしれないじゃないですか。これは1974年に書かれた論文ですけど、VRが出てきて、いよいよ本当にコウモリになれるときが来たのかもしれません。

- だから僕はとてもワクワクしてるんですよ。哲学者が100年や200年かけて議論してきたようなことが、テクノロジーによる主観的体験によって一発でひっくり返ることもあり得るんですから。思考の中で考えているだけではできなかった認識が、VRによる体験で可能になるかもしれないんです。

- 笠原

- 例えば、物理量というのは、これまで不変なものとして考えられてきました。距離も時間も伸びたり縮んだりせずに、一定のものという認識で。でもVRが発達すれば、物理量そのものは変わらなかったとしても、われわれが感じる実際の物理量は、大幅にコントロールできるようになります。だとしたら、物理的制約も、もはや制約じゃなくなります。

- 玉城

- 先ほど話した「集まろうと思えば一瞬で集まって、帰ろうと思えば瞬時に帰れる」ということも、距離という物理的制約を超えた例ですね。これから、ますます物理や言語を超えた世の中になっていくでしょうね。…でも、そうなるとVRで意識を飛ばしているので、東京の夜の意識の密度が減り、ハワイの昼の意識の密度が増える、いうように「意識の密度の増減」という現象が起こってくるんでしょうね。

- 笠原

- 物理的には、みんなハワイに行くとなると、飛行機がいっぱいになる。「ネットが重い」みたいに「意識の帯域」が埋まったりするのかな。

- 渡邊

- 「盛り上がり」で言えば人の身体がある場所にたくさんある、という物理的な現象が原因かもしれない。そうなると盛り上がるには物質が集まる必要があるから、意識の集まったハワイにロボットをいっぱい置かないといけないのかな(笑)。

- 玉城

- 身体的な密度は必要なのかもしれないですね。「ニコニコ動画」でも同様に、実際に人がいなくてもコメントがすごいと盛り上がっている感じがする。

- 渡邊

- 密度をつくるには枠が必要だから、ある程度のリミットが必要なのかもしれない。熱力学のように、内部のエネルギーを保持したまま空間を圧縮したら温度が上がるというように。

肉体はどうなっちゃうんでしょう? だんだんといらなくなっていくのでしょうか?

- 笠原

- いや、私見では肉体は必要だし存在しているけど、自分が感じている自分自身の肉体を、もっと制御できるようになっていくと思います。VRであるパラメーターをちょっと変えると、自分の身体を軽く感じたり重く感じたりとか。

- 例えば「ドラゴンクエスト」で1人プレイするとき、率いているキャラに行動指針を与えるでしょ? 「ガンガンいこうぜ」「いのちだいじに」とか(笑)。それを自分自身に与えて、今日は礼儀正しいキャラでいこう、今日は冗舌にしゃべれるキャラでいこうって、自分の行動をコントロールできるようになると思いますよ。

玉城先生の研究では、アスリートの筋肉の動きを計測して他の人の身体に移すことによって、その人もアスリートのように身体が動かせるようになるらしいですね。そうすると、オリンピックのような肉体の限界に挑むスポーツの世界も、技術によって大きく記録が変わりそうですね?

- 玉城

- 確かに理論上ではそうなんですが、実際には刺激を移す人、媒介となる側の筋肉や体つきが元のアスリートとは異なるので、ぴったり同じに身体が動かせるわけではないんです。でも可能性としては、あり得ますね。ただそのあたりの話は、医療やリハビリの分野で応用できたら、と考えています。

寿命が延びたりとかは?

- 笠原

- 体験共有ができるようになって体感寿命は延びるでしょうけど、生命としての寿命はどうなるか分からないですね。もちろん、医療の発展とかはありますが。

- 渡邊

- 肉体や脳の体験の絶対量が決まっている、ということもあるかもしれないですね。呼吸や心臓の打つ数に限界があるように、何兆回計算し終わったら、死んでしまうとか。

- 玉城

- せっかくなら脳を使い切って死にたいですね。脳を使いきるところまで行ったら、身体も意識も文化も、これまでとは全く変わると思います。

果たして人間は、そんな世界に適応できるのでしょうか?

- 笠原

- “物理”を取っ払ったところに何があるのか…。でも僕は、人の可能性を信じます。

- 玉城

- できなかったら世代を超えて進化するしかないでしょうね。でもきっと大丈夫。人間は進化する生き物ですから。

- 玉城 絵美(たまき えみ)

- H2L株式会社 (H2L, Inc)創業者/博士/JSTさきがけ研究員/早稲田大学理工学術院准教授。2011年 コンピュータがヒトの手の動作を制御する装置PossessedHandを発表し、多数の学会で注目される。同年、東京大学大学院にて博士号取得し、東京大学 総長賞受賞と同時に総代をつとめる。2012年にH2L,Inc.を創業。2015年KickStarterにて世界初触感型ゲームコントローラUnlimitedHandを発表し22時間で目標達成。日経ウーマン ウーマンオブザイヤー準大賞受賞.2016年 WIRED Audi Innovation Award 2016、日経ビジネス 次代をつくる100人や科学技術・学術政策研究所ナイスステップな研究者(科学技術への顕著)賞などを受賞。同年から内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, 科学技術イノベーション政策推進専門調査会にて第5期科学技術基本計画の総合戦略に関する委員を務める。2017年 H2L, Inc.では一般向けコントローラFirstVRを発表。機械を介してヒトに触感や身体感覚を伝達するBody Sharingの研究とその普及を目指す。

- 笠原 俊一(かさはら しゅんいち)

- 博士(学際情報学)/ ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー。2008年、早稲田大学大学院理工学研究科修士課程を修了し、同年ソニー株式会社に入社。ユーザーインターフェースの研究開発に従事し、2014年より株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所に研究員として参画。2017年東京大学大学院情報学環博士課程修了。2015年より継続的に山口情報芸術センター(YCAM)との共同研究を進め、アート・テクノロジー・サイエンスの領域で活動。人間が他の人間と接続する「JackIn」の研究や個人の知覚や感覚を接続・変容させる「超知覚(Superception)」技術を研究している。

- 渡邊 克巳(わたなべ かつみ)

- 早稲田大学理工学術院教授、東京大学先端科学技術研究センター客員准教授。1995年、東京大学文学部心理学科を卒業、大学院を経て2001年、カリフォルニア工科大学計算科学—神経システム専攻博士課程修了。National Eye Institute, National Institutes of Healthなどを経て2006年、東京大学先端科学技術研究センター認知科学分野助教授、2015年より現職を務める。クロスモーダル過程による行動変容、顔と身体表現における顕在的・潜在的過程などを研究。

- 取材・文:佐藤 渉(さとう・わたる)

- 撮影:加藤 甫