こんにちは!LIVSの小川です。

前回は茶道の話から始まって、主に早稲田分類について調べました。今回は茶道について、「より深く」早稲田大学図書館を使って調べてみたいと思います。

参考図書で「茶道」という言葉について掘り下げてみる

さて、茶道は千利休が大成させたものとして有名ですが、そもそも茶道とはどのようなものなのでしょうか。言葉や物事の定義を知りたい時には、辞典・事典が役立ちますね。中央図書館では、2階の「参考図書コーナー」にたくさんの辞典・事典・統計書などがおいてあります。

試しに、『日本国語大辞典』で「さどう」と引いてみると・・・

「(2)(茶道)茶の湯。茶の湯の道のことを「さどう」というのは江戸時代まではまれであり、また、茶頭との混同を避けるために「ちゃどう」というのが普通であった。」(引用)

とありますね。

では、茶頭とは何でしょう。

『日本国語大辞典』によると、

「(1)(茶頭・茶堂)茶事をつかさどるかしら。経費など物質的な負担を負った。古くは茶同朋(ちゃどうぼう)、ついで、茶坊主、坊主などともいった。貴人に仕える茶頭は、御茶頭(おさどう)、御坊主(おぼうず)と呼ばれた。茶道坊主。茶道坊(さどうぼん)。」(引用)

とあります。

今回使用した『日本国語大辞典』は、「学術情報検索」からジャパンナレッジLibというデータベースを使ってオンラインで使用することもできます。学外アクセスも可能です。

ここからは、茶道に関わる人々、茶道に必要な様々な道具、そして茶道の歴史から、茶道について紐解いていきましょう。

千利休についての本を探す

まずは人。茶道を大成させた人物、千利休についてです。WINEで「千利休」と入力します。

「千利休」というタイトルの本がずらっと並ぶ様は圧巻ですね。伝記が多いようです。他にも利休暗殺にまつわる本、茶道(特に侘茶)における利休の存在を著した本、文化に果たした役割を説く本、なかには千利休を題材にした映画もあるようです。うーんこれは時間があるときにぜひチェックしなくては!

「千利休」というタイトルの本がずらっと並ぶ様は圧巻ですね。伝記が多いようです。他にも利休暗殺にまつわる本、茶道(特に侘茶)における利休の存在を著した本、文化に果たした役割を説く本、なかには千利休を題材にした映画もあるようです。うーんこれは時間があるときにぜひチェックしなくては!

早稲田には小説もたくさんあります。利休にまつわる小説といえば有名なのが『利休にたずねよ』。

市川海老蔵さん主演で映画化もされました。

茶道で使う道具についての本を探す

続いて道具です。茶道で使用する道具は、塗物(漆工芸品)、曲物(竹細工)、焼物(陶磁器)など、様々な種類があります。このような工芸品についての本なんて早稲田にあるわけない・・・と思っていませんか?そんなことありません!あるんです!

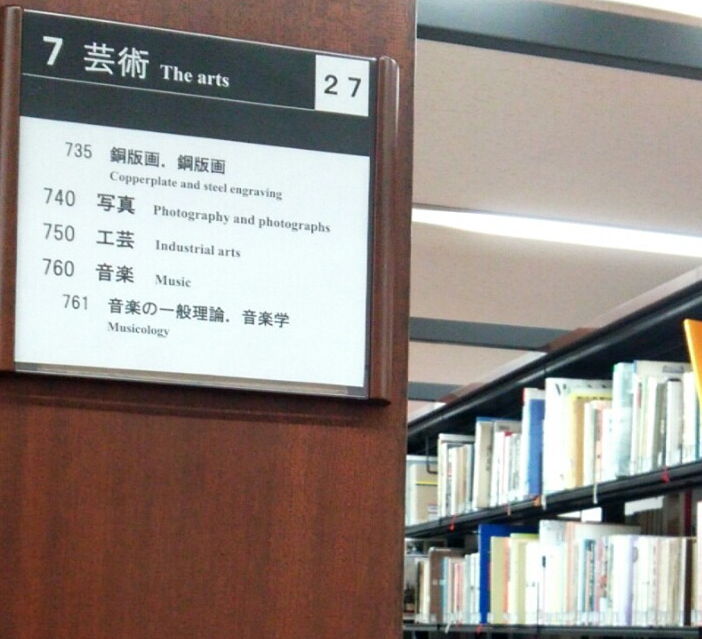

今回は、「工芸品」と言う広い括りで茶道具を見ていきたいので、WINEではなく「日本十進分類法」を使用します。

日本十進分類法と早稲田大学図書館の一般図書がどのように対応しているかは、こちらのフロアマップで確認できます。

「工芸」は、日本十進分類法では「750番台」に分類されています。751は陶磁工芸、752は漆工芸、754は木竹工芸を表します。中央図書館2階の棚を見てみましょう。

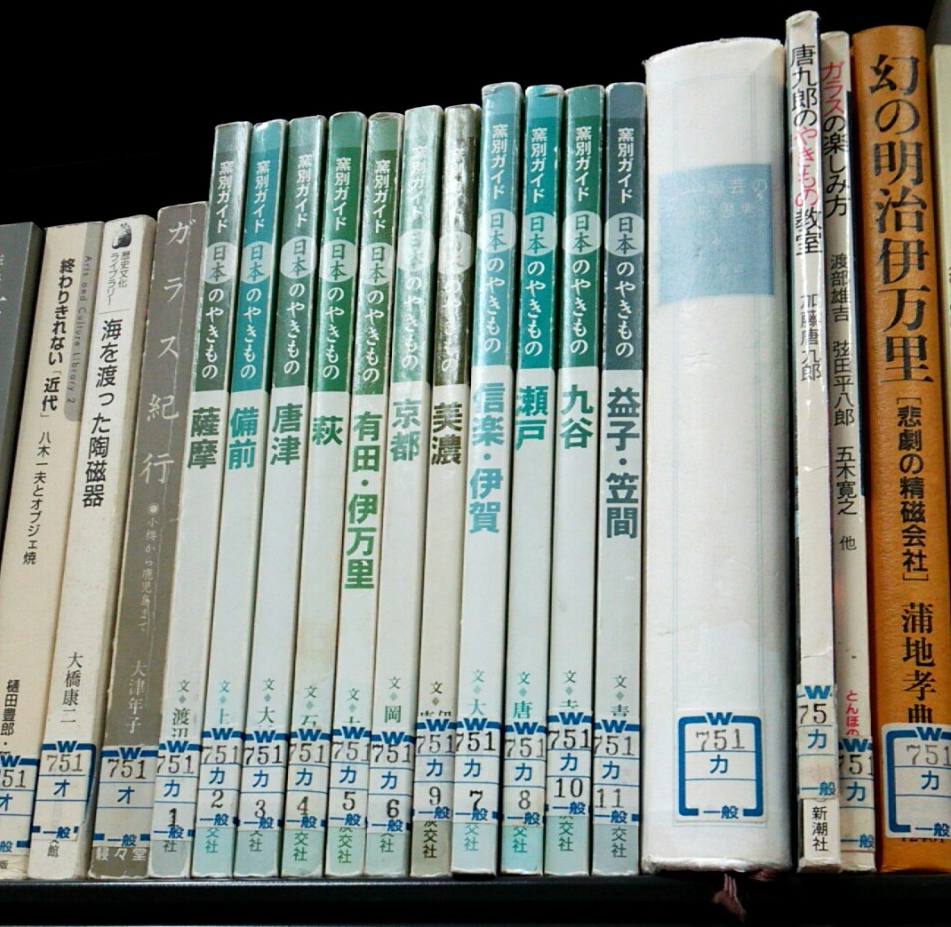

書架にはガラス工芸など、様々な芸術作品・工芸品を扱った本がたくさん。

見てください!『窯別ガイド日本のやきもの』というこのシリーズでは、日本の特色ある焼物を産地ごとに一冊ずつに分けて紹介しています。

一冊あたりの分量も少なく、コンパクトにまとまっていますね。全冊読破しておけば教養人の仲間入りかも・・・。

茶道の歴史について調べる〜「喫茶養生記」を中心に〜

そして歴史。

前回紹介した『茶道太平記』では、日本に「茶」というものをもたらした存在として、僧である栄西が紹介されています。

栄西、茶といえば『喫茶養生記』ですね。高校の日本史の授業でも扱いますが、中国で薬として珍重されていた茶の効用を日本に伝えた書物として有名です。

またまたWINEに活躍してもらいましょう!

簡易検索の画面で「喫茶養生記」と入力して検索します。

・・・!なんと!貴重書として写しが4階の特別資料室・古書資料庫に保存されているようです!

しかも・・・オンラインで全文が閲覧できます!学外でも簡単にこんな貴重な資料が見られるなんて!早稲田の図書館はやはりすごいですね・・・!

しかも・・・オンラインで全文が閲覧できます!学外でも簡単にこんな貴重な資料が見られるなんて!早稲田の図書館はやはりすごいですね・・・!

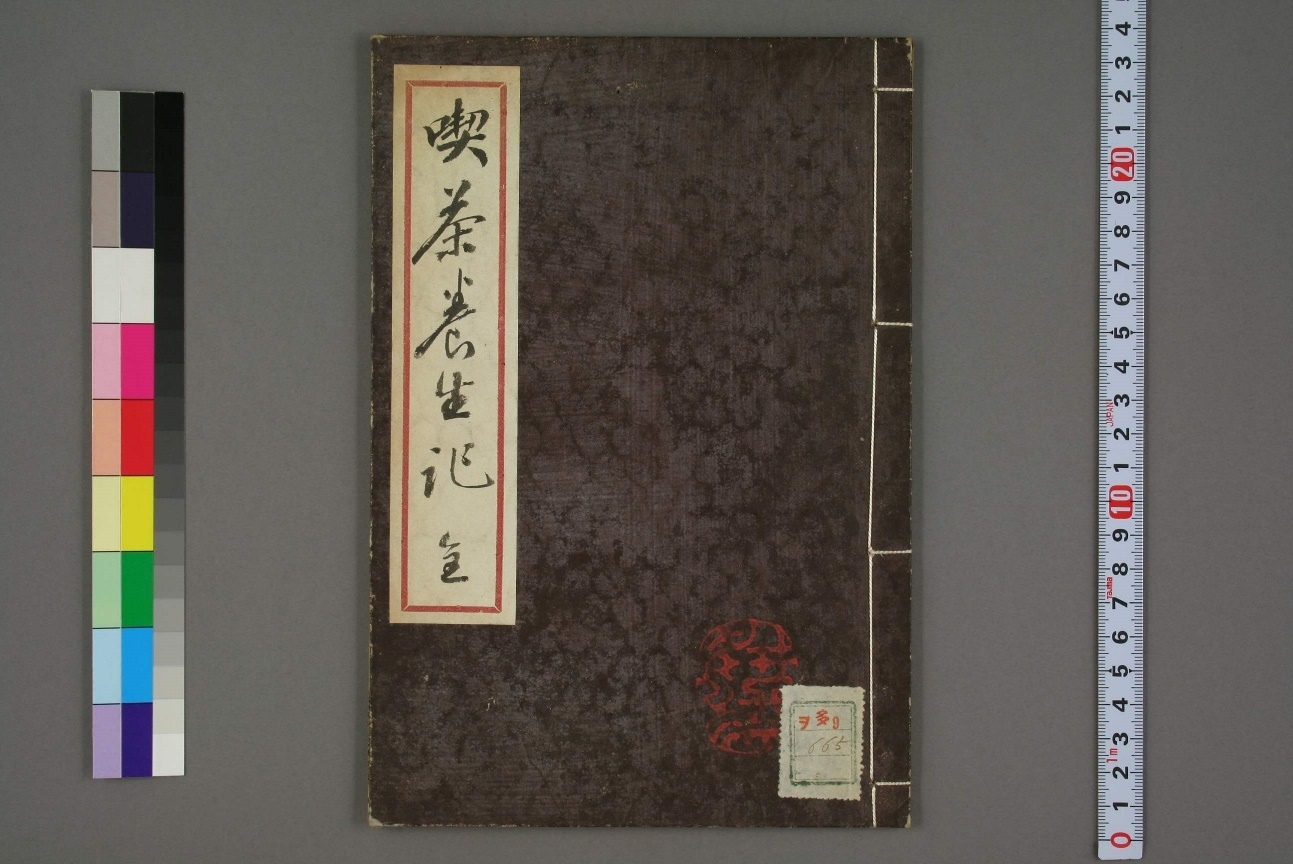

早稲田大学所蔵の『喫茶養生記』の表紙です。

早速本文を読んでみようと思ったのですが・・・崩し字が・・・読みづらいですね。と思ったらこんな本もありました。

その名も『喫茶養生記 / 栄西[著] ; 古田紹欽全訳注』。活字になっています。注釈もあります。原文も載っています。解説では栄西の生涯にも触れられています。しかも文庫で持ち運びやすい。これを片手に原文を読んでいけば気分はさながら歴史学者ですね〜

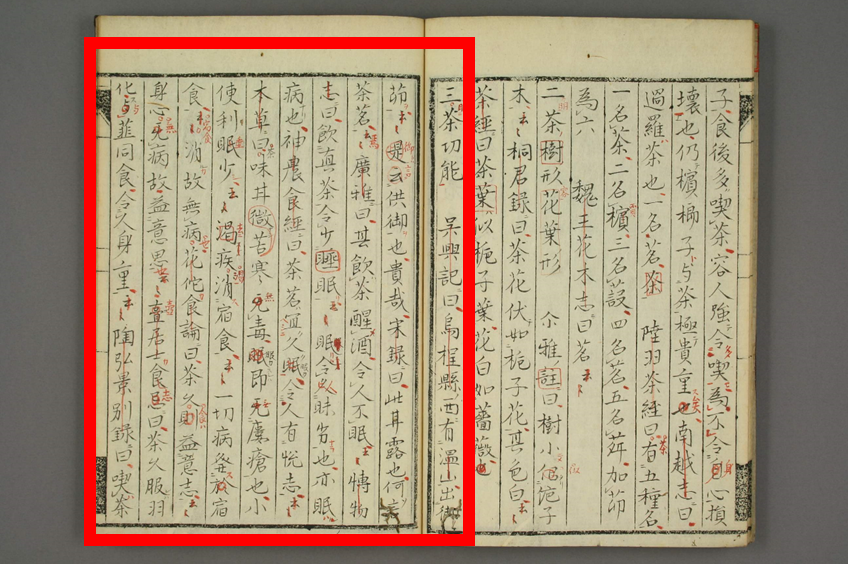

この活字版を参考にして、崩し字で書かれた本文を確認しようと思います。

写本の為でしょうか、『喫茶養生記 / 栄西[著] ; 古田紹欽全訳注』に載っているものとは細かい部分が違っています。赤い四角で囲った部分には、主に茶の効能について書かれています。

具体的には、酔いが醒める、眠気がなくなる、脚気にきく、疲労回復、などなど。万病に効くとさえ書いてあるようですね。当時のお茶は今と全く同じではないようですが、とても大切にされていたことがわかります。

終わりに

いかがでしたか?茶道という切り口から、エッセイ、研究書、貴重書などここまで多彩な本に出会えるなんて早稲田の図書館の蔵書が持つ多様性はすごいですね!私も、自分で調べてみるまで、ここまで多彩な蔵書があるとは思いませんでした。

茶道は日本の代表的な文化の一つです。茶道そのもののあり方が立派な文化であるだけでなく、工芸など様々な文化を内包しています。どこを入り口にしてもいいような奥深さも多くの人を惹きつけ魅了する一つの要因でしょう。

私も記事を書きながら、まだまだ知らないことがあることを痛感するとともに、もっと知りたい!深めたい!と沼にはまっていくように茶道に魅せられていきました。これからも稽古頑張ります・・・!

さて、今回大活躍したWINEは9月2日からリニューアルしていることをご存知でしょうか?慶應の蔵書も検索結果に含めることができるようになったり、論文・新聞記事を探しやすくなったりと早稲田の図書館はさらなる進化を続けています。まだ使ったことがないなんて勿体無い!使い方もヘルプページから簡単にチェックできます。

あなたも早速新しいWINEにアクセスして、どこまでも広がる本の世界を旅する鍵を手に入れてみませんか?これからもLIVSでは、めくるめく早稲田図書館の魅力をお伝えしていきます!乞うご期待!

今回の発掘成果

- 『日本国語大辞典 第二版』 小学館、2000年

- 山本兼一『利休にたずねよ』 PHP研究所、2008年

- 『窯別ガイド日本のやきもの』全11巻 淡交社、2002〜2003年

- 栄西『喫茶養生記』

- 栄西、古田紹欽『喫茶養生記 / 栄西[著] ; 古田紹欽全訳注』 講談社、2000年

バックナンバー

- 第17回 茶道から紐解く図書館の資料たち【前編】

- 第16回 ひとつの月、たくさんの見方

- 第15回 図書館から出発!100年前の海外旅行と留学をめぐる旅へ!【後編】

- 第14回 図書館から出発!100年前の海外旅行と留学をめぐる旅へ!【前編】

- 第13回 本と言葉と春の空-季節を彩る天気の言葉-

- 第12回 早稲田大学学生服にこめられた歴史

- 第11回 あなたの知らない東京オリンピック

- 第10回 改元をどう迎えた?昭和最後の日を覗いてみよう。

- 第9回 大隈重信と自動車

- 第8回 100年前、早大生はどんな学生生活を送っていた!?

- 第7回 図書館で解き明かす、ゴジラと日本・アメリカ

- 第6回 中央図書館に眠る資料(おたから)の山~早稲田大学図書館を調査せよ!~

- 第5回 早稲田生だけど意外と知らない!? 會津八一とは

- 第4回 逍遙文庫を探ってみよう!

- 第3回 バレンタインデーの秘密に迫る

- 第2回 早稲田に眠る秘密のレシピを発掘せよ!

- 第1回 年賀状から広がる図書館の世界