【設立の経緯】

本研究所は、早稲田大学総合研究機構プロジェクト研究所『医療人類学研究所』(2007年〜2011年)所長を務めた菊池靖・早稲田大学名誉教授の発案で、災害復興に特化した医療人類学研究所として発足された。また本研究所は、2011年に発生した東日本大震災を契機に研究所代表者と早稲田大学人間科学学術院内の有志の教員らによって継続されてきた『災害と人間科学プロジェクト』の流れをくみ、その研究活動のコアとなるような機関としての役割を果たし、さらにハーバード大学難民トラウマ研究所(Harvard Program in Refugee Trauma;HPRT)と連携することで、国際的な観点から災害復興に資する研究を行う目的で設立された。

【研究概要】

これまでに「災害と人間科学プロジェクト」は、医療人類学・行動医学・臨床心理学・地域福祉学・発達行動学・建築環境心理学・公衆衛生学を包括した観点から、埼玉県内の各種民間支援団体の活動をコーディネートする震災支援ネットワーク埼玉(SSN)とNHK福島放送局との共同で、埼玉県・東京都・福島県において避難生活を送る東日本大震災および原発事故の被災者を対象にした大規模アンケート調査を実施してきた。調査は、”被災状況、生活経済状況、こころとからだの状況、家族コミュニティの状況、住宅環境の問題、法律賠償問題”など、被災者の生活全般の課題を明らかにしたもので、研究成果はNHKスペシャル・NHKクローズアップ現代等の基礎調査として、また内閣委員会・国会での答弁、県・市町村自体への意見書として政策提言に活用された。

【研究成果(2019年10月~)】

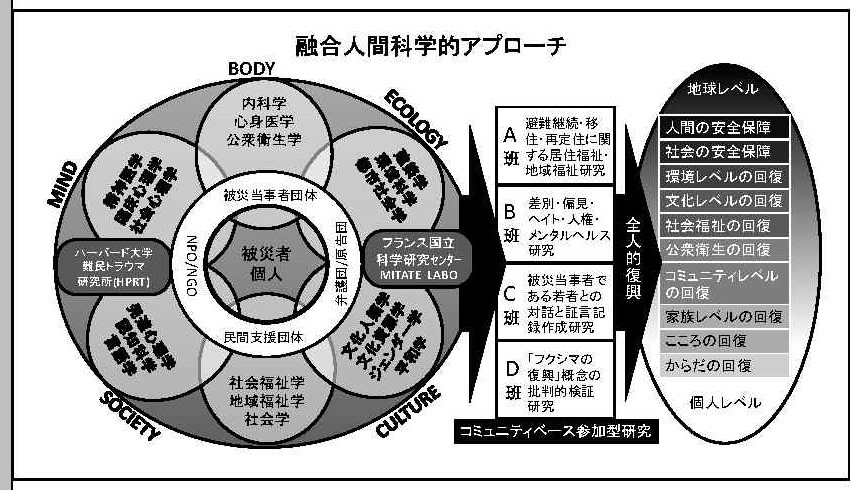

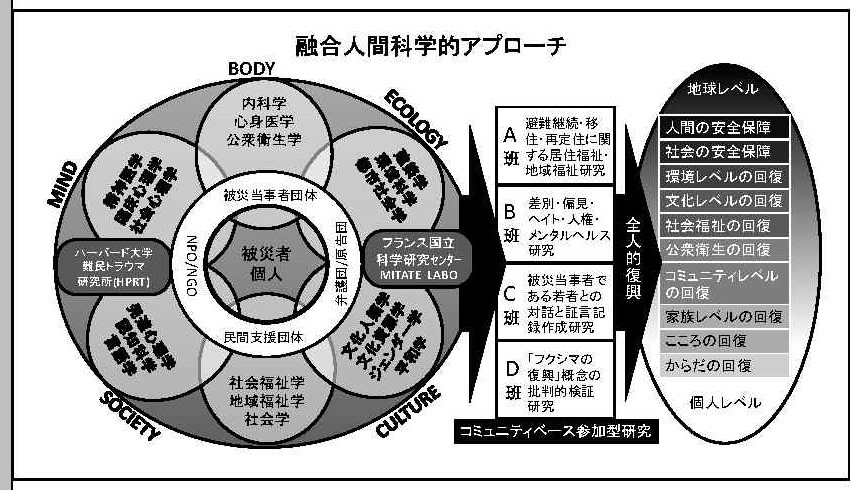

本研究所は、「人間の心身と周囲の環境との相互作用の全体を把握し、人間の生存の全体像を明らかにすることにより、よりよく生きる方法を探ることを目的とする応用学」としての『医療人類学』を中心に、行動医学・臨床心理学・地域福祉学・発達行動学・建築環境心理学・公衆衛生学を包括した学術的・学融的観点から研究を行ってきた。

2019年以降は、科研費基盤B「原発事故被災者の移住・帰還・避難継続における新たな居住福祉に関する人間科学的研究」を取得し、以下の研究に取り組んだ。

1)大規模アンケート調査の実施:

過去に実施した大規模アンケート調査(2016・2017・2018)の結果を学術大会および学術論文として発表すると同時に、被災当事者団体『東日本大震災避難者の会Thanks&Dream』や民間支援団体『震災支援ネットワーク埼玉(SSN)』と協力し、災害9年目大規模アンケート調査(2020)を開発し、紙版・Web版の実施を行った(2019年12月~

2020年3月)。福島県から首都圏(1都6県)に避難している4,255世帯を対象にし、557件(回収率13.1%)の回答を得た。その結果、PTSDの可能性がある程の高いストレス状態にある者が回答者の41.1%に認められた。この高いストレス状態には、さまざまな身体・心理・社会・経済的要因が関連していることが統計学的に明らかにされた。2022年には、災害11年目大規模アンケート調査を実施した。2020年度調査を継承し、さらに改訂を重ねた新版を作成した。福島県から首都圏(1都6県)に避難している5,350世帯を対象にし、516件(回収率9.6%)の回答を得た。その結果、PTSDの可能性がある程の高いストレス状態にある者が回答者の37.0%に認められた。「賠償や補償への心配」「失業」「避難者として嫌な経験をしたこと」が3大ストレス要因と分析された。

2)政府への要望書の提出:

①2020調査結果をもとに、本研究所招聘研究員である弁護士・猪股正氏と共著で、復興庁および内閣府に対する『引き続く原発避難者の苦難を直視した継続的かつ実効的支援を求める要望書』を作成し、2020年6月19日に復興庁に対する申し入れを行った。復興庁の統括官、被災者支援班の所属する統括官付参事官らが応対された。要望書の内容は、日本学術会議の編纂する『学術の動向』26(3)に掲載された。

②2022調査結果をもとに、弁護士・猪股正氏と共著で、復興庁・厚生労働省・内閣府等対する『引き続く原発避難者の苦難を直視した継続的かつ実効的支援を求める要望書(2023)』を作成し、2023年3月7日に復興庁を代表に申し入れを行い、3月8日には記者会見を行い、朝日新聞デジタル等々に掲載された。

3)早稲田大学学生と被災当事者学生との対話プロジェクトの実施

災害・原発事故当時小学生であった若者と早稲田大学の学生との対話(インタビュー調査)を実施し、被災した若者たちのこれまでの10年の人生経験の記録・社会への発信を試みた。

対話の成果は、シンポジウム“復興の人間科学2021”『福島原発事故10年の経験から学ぶー当時小学生だった若者達との対話からー』(2021年11月28日、大隈記念講堂)、および、シンポジウム“復興の人間科学2023”『【1】福島原発事故12年の経験から学ぶー当時小学生だった被災当事者との対話から(第2回)ー』(2023年11月18日、大隈記念講堂)を通して発信し、対話の輪を拡大してきた。

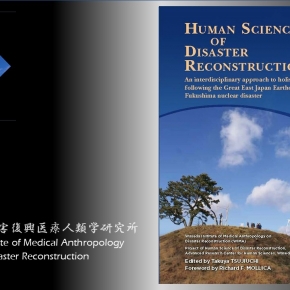

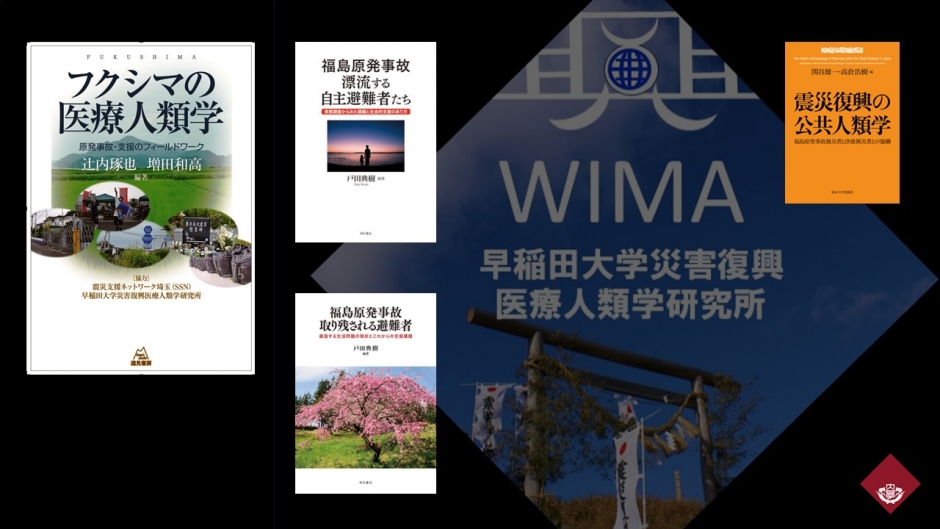

4)書籍の発行

国内外の研究者たちと共同し、原発事故後から10年間の研究の集大成として、書籍『福島原発事故被災者苦難と希望の人類学ー分断と対立を乗り越えるために』(明石書店)総415ページ、を発行した(2022年10月)。

5)シンポジウムの開催(ZOOM同時開催)

①シンポジウム“復興の人間科学2022”『FUKUSHIMAは終わっていない!』(2022年3月6日、国際会議場)を開催。第1部では、2022年に実施した大規模アンケート調査結果の速報を発表した。第2部では、福島原子力発電所事故における裁判の原告との対話を行った。第3部では明戸隆浩氏(立教大学社会学部)による「被害者バッシングをどう乗り越えるか」をテーマに基調講演が行われた。第4部では、原発事故当時小学生で現在大学生となった避難当事者2名による講演が行われた。本シンポジウムは、一人ひとりの被害者の経験を、日本の原発問題、日本の歴史的問題に“自分ごととして”結び付けて考えることを大きなテーマとして行われた。

②“出版記念国際シンポジウム復興の人間科学2022”『福島原発事故被災者苦難と希望の人類学―分断と対立を乗り越えるために』(2022年10月9-10日、国際会議場・井深記念ホール)を開催した。明石書店から発行された書籍『苦難と希望の人類学』の執筆研究者と、フランス国立科学研究センターMITATEラボとの共催によるシンポジウムでは、原発事故や、被災者たちを苦しませる分断と対立を国際的な問題として位置づけ、乗り越えていくための学際的な議論が行われた。米国コルゲート大学客員准教授のアレキサンドル・スクリャール氏を招聘し、英語逐次通訳による国際的なシンポジウムとなった。弁護士・井戸謙一氏を招き「小児甲状腺がん裁判から考える原発事故被災の現在」をテーマに基調講演が行われた。シンポジウムの総評として、原発事故問題を追及するジャーナリストの日野行介氏、東京大学名誉教授の島薗進氏を招聘した。

③“復興の人間科学2023”『【2】フクシマの“いま”を知るー自然科学と人文社会科学との対話から:教育を軸に考える』(2023年11月19日、大隈記念講堂)をフランス国立科学研究センターMITATEラボとの共催で開催した。MITATEラボからは、都市社会学専攻のセシル・ブリス氏、環境分析学専攻の小豆川勝見氏(東京大学)、早稲田大学災害復興医療人類学研究所からは、社会心理学専攻の日高友郎氏、社会学専攻の明戸隆浩氏、所長の医療人類学専攻の辻内琢也、そして、被災当事者であり自然科学者の鴨下祐也氏を招聘してリレー講演とパネルディスカッションを行った。基調講演として、東京大学教育学研究科教授の影浦峡氏による「研究不正・学会・メディア:宮﨑・早野論文をめぐる問題を中心に」が行われた。

6)学会賞の受賞:

また研究成果の特筆すべき点として、学術大会においてこれまでの研究成果を発表し、第20回日本トラウマティック・ストレス学会(福島)「学会奨励賞:優秀演題賞」(2021年7月17~18日)、第62回日本社会医学会総会(岡山)「研究奨励賞」(2021年11月20 ~21日)、第64回日本社会医学会総会(東京)「ヤングリサーチャー部門優秀賞」(2023年7月30日)を受賞した。

7)メディアでの紹介:

われわれの研究成果は学術分野だけでなく、災害復興医療人類学研究所として「NHK総合・明日へつなげよう:分断の果てに“原発事故避難者”は問いかける(2020年7月12日)」「NHK総合ニュース:原発事故の避難者3割超にPTSDの疑い・研究グループ調査(2022年3月11日)」「NHKラジオ:原発避難者の精神的負担・必要なサポートは(2023年4月6日)」に出演という形や、各種新聞記事(朝日新聞・東京新聞・BuzzFeedJapanNews・日本経済新聞・聖教新聞等)によって全国的に紹介された。

【研究継続の必要性】

本研究所が中心的に取り組んできた2011年に発生した東日本大震災および原発事故より12年が経過した現在においても、全国各地で避難生活を送る避難者数は約3万人(復興庁2023年6月9日発表)と報告されている。日本における原子力災害による避難者を、国連人道問題調整事務所(OCHA)は、人間の安全保障の観点から「国内避難民(Internally Displaced Persons:IDPs)」と位置づけている。2022年には国連人権理事会特別報告者セシリア・ダマリー氏が現況調査のために訪日し、国内避難民として『国内強制移動の指導原則に則った人権確保を行うよう勧告した。さらには、メルトダウンした原発の廃炉作業が世界初めての事業として試行錯誤しながら進められている状態であり、福島県の中間貯蔵施設に運び込まれた汚染土などの放射性廃棄物の処理問題や、原発施設敷地内に貯められた汚染水/処理水問題、さらには最終処分場が日本国内のどこにも作られていない問題、原発事故損害賠償裁判など、日本において戦後最大の国内避難民を出現させた原子力災害は、解決策の見いだせない現在進行形の難題を無限に抱えている。

一方、2022年に復興庁が提示した『福島復興再生基本方針』では、「避難指示の解除は復興の第一歩」だとし、住民の帰還及び移住を目指す区域として放射線量が高い帰還困難区域に特定復興再生拠点区域を設け、数億円規模の予算を投じて除染等を集中的に行い、産業の復興及び再生、公共施設の整備を開始している。さらに、被害の大きい福島県浜通り地区15市町村を「福島国際研究産業都市」と名付け「福島イノベーション・コースト構想」を打ち出し、ロボット、農林水産業、水素エネルギー、放射線医学・創薬医療、放射線の産業利の分野を推進する国家プロジェクトが進行している。このような「人間不在の復興」が進み、国連人権理事会特別報告者の指摘のように人権・福祉・環境への配慮が軽視されているという大きな問題が残されている。

2024年1月1日に発生した能島半島地震による志賀原発の火災や油漏れのトラブルは、東日本大震災・福島原発事故の問題は今も続いていること、また今後30年間に発生しうる南海トラフ地震や東北沖地震による事故の可能性や被害を再認識させた。原発事故も含めて数多くの大規模災害を経験していながら、諸課題を解決するための法整備が進められていない。また、防災・減災の観点からも東日本大震災や原発事故の被災と復興の歩みを体系化していく必要があるだろう。

本研究所では、研究代表者が従事してきた心身医学・緩和医療分野の「全人的苦痛・全人的医療・全人的ケア」という概念を基礎に、トータルな存在としての人間の生活・人生を視野にいれたbody-mind-society-culture-ecologyを包含した「全人的復興」モデルの提示を指す。大規模災害の着実な復興を進めるために、自治体や政府に対する政策提言を行うことを最終目標とする。

本研究所が目指す研究の全体像を下図に示した。