Research Theme 研究テーマ

経営判断、マーケティングに関わるデータの利用促進に関する研究

Research Director 所長

Member メンバー

- 大野 高裕 理工学術院創造理工学部教授

- 大森 峻一 理工学術院創造理工学部教授

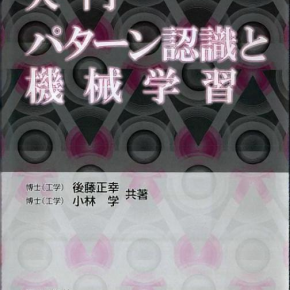

- 後藤 正幸 理工学術院創造理工学部教授

- 小林 学 データ科学センター教授

- 須子 統太 社会科学総合学術院社会科学部准教授

- 竹本 康彦 理工学術院創造理工学部教授

- 永田 靖 理工学術院創造理工学部教授

- 蓮池 隆 理工学術院創造理工学部教授

- 平井 裕久 理工学術院創造理工学部教授

- 堀井 俊佑 データ科学センター准教授

- 松居 辰則 人間科学学術院人間科学部教授

- 守口 剛 商学学術院商学部教授

- 岩永 二郎 株式会社エルデシュ/電気通信大学産学官連携センター特任教授

- 上田 雅夫 横浜市立大学データサイエンス学部

- 大久保 豪人 東洋大学経営学部経営学科准教授

- 荻原 大陸 三菱商事株式会社

- 清水 俊明 株式会社ZOZO執行役員

- 清水 良太郎 株式会社ZOZO NEXTデータサイエンティスト

- 鈴木 佐俊 富士通株式会社ビジネスマネジメント本部企画統括部シニアマネージャー

- 鈴木 広人 城西国際大学経営情報学部准教授

- ZENG, Donglin ノースカロライナ大学生物統計学部教授

- 田畑 智章 東海大学情報通信学部経営システム工学科教授

- 樽石 将人 樽石デジタル技術研究所合同会社代表社員

- 中川 慶一郎 株式会社NTTデータ ニューソン取締役執行役員コーポレート統括室長

- 蓮本 恭輔 PayPal Pte. Ltd. マーケティング部シニアマネージャー

- 三川 健太 東京都市大学メディア情報学部情報システム学科准教授

- 村上 智章 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

- 山下(鈴木) 遥 上智大学理工学部情報理工学科准教授

- 楊 添翔 慶應義塾大学理工学部管理工学科助教

- LUO, Xueming テンプル大学教授

研究キーワード

データサイエンス 機械学習 ビジネスアナリティクス データアナリティクス マーケティング分析 人工知能

研究概要

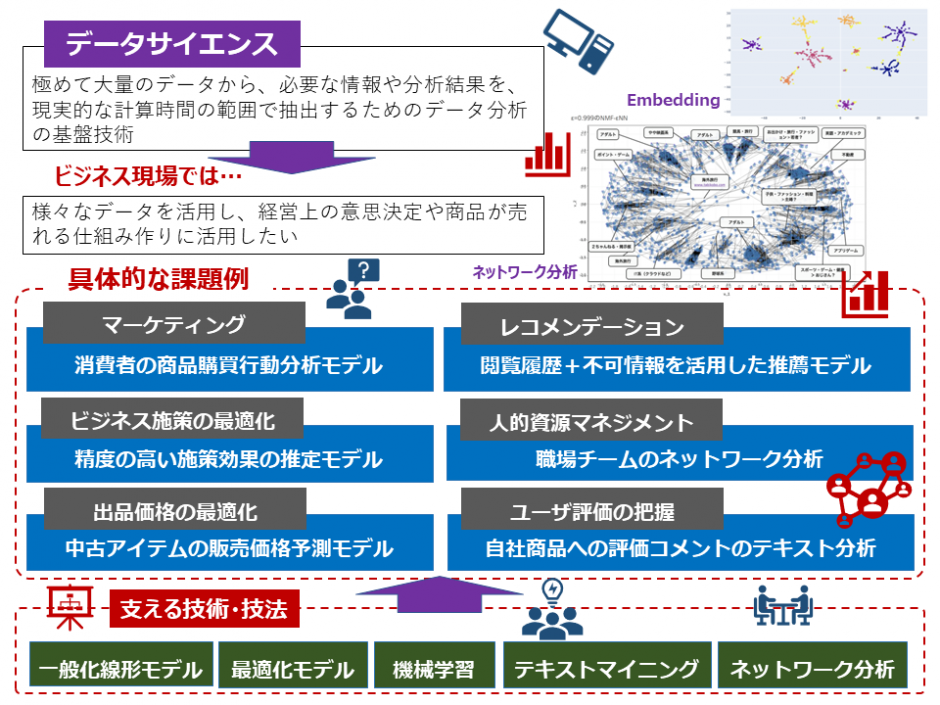

インターネットの普及とコンピュターの処理能力の向上により,以下の図に示すように「データ」×「システム/分析モデル」×「人」の AND 集合の部分が企業のマネジメント,マーケティングを支える重要な要素となっている。この時代の変化に対応するため,企業のマネジメント体系やマーケティング施策のためのデータ分析をどのようにデザインするのか,あるいは,どのようなシステム,分析モデルであれば意思決定に活用できるのかといった点を明らかにすることはが,ビジネスの世界では差し迫った重要な課題である。一方,企業経営の意思決定やマーケティング施策に活用し得るデータは,ますます大規模化すると共に,様々な方向へ多様性を高めており,生成型 AI や大規模言語モデルなどの新しい技術が注目されている。そのため,これらの現状を踏まえた次世代のデータサイエンスの確立が急務であるとなっている。

本研究所では,企業のマネジメント,マーケティングを支える重要な要素の一つである「データ」の科学的な取り扱いの理論と実務について,理論面から実用面までを交えた研究を行う。企業経営の意思決定やマーケティング施策に活用し得るデータは,ますます大規模化すると共に,様々な方向へ多様性を高めており,このような特性を踏まえた次世代のデータサイエンスの確立を目指す。多様なデータを分析するための基礎的なモデルや分

析技法については,従来の統計学やマーケティングサイエンスの分野で用いられている様々な手法の他,近年注目を集めているパターン認識と機械学習,人工知能といった分野の先進的な分析技術を積極的に導入すると共に,企業のビジネスデータ分析のための方法論を整備し,次世代ビジネスアナリティクスの分析技術を体系化する。

以上の実データを対象としたデータサイエンスの研究活動は,単一の研究領域から取り扱われるべきものではなく,学際的なアプローチが重要となる。本研究所では,理工学,商学,社会科学,人間科学などの多様な研究領域の研究者が集い,極めて学際的な視点からの研究を展開することで,単に人工知能や機械学習の情報技術的な研究に留まることなく,それらを企業活動に組み込む仕組みに至る範囲までを研究対象とする。また,ビジネスにおける実データ活用のための方法論や理論を整備するため,積極的に企業との共同研究を推進し,実データを用いた理論検証や実証的な研究を行う。本研究所では,すでに複数の企業との共同研究契約のもと,様々なビジネスデータの提供を受けて研究を進めているが,知見やノウハウが少ない分野についても積極的に共同研究とデータの受入を進めることで,研究の高度化を目指す。

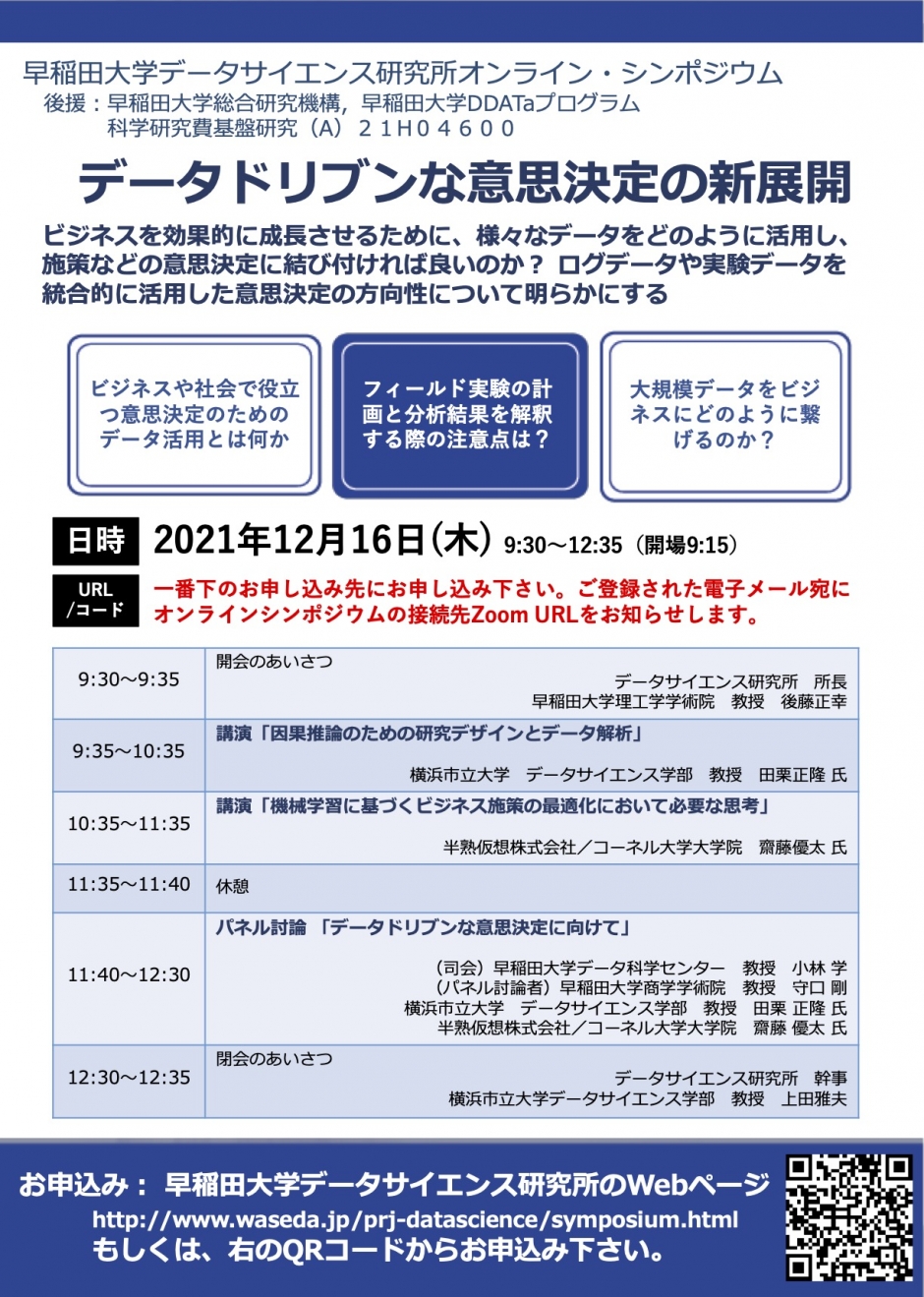

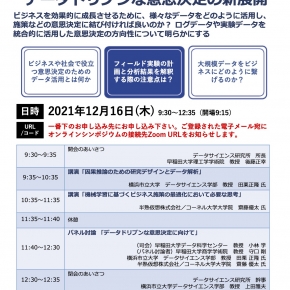

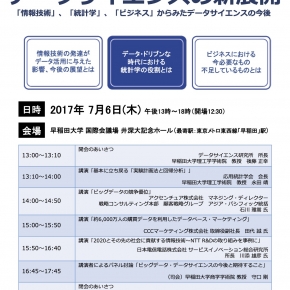

なお,本研究所では,2015 年度に設置した「データサイエンス研究所」の名称を継承し,そのままの形で研究継続を行う。2015 年度の設置以来,「データサイエンス研究所」の認知度は着実に向上しており,共同研究先企業も増加している。「データサイエンス研究所」の継続により,これらの共同研究を継続すると共に,新たなパートナーシップの構築が期待できる。また,毎年実施しているシンポジウムなどの企画についても,同じ名称で主催する方が,学外に対する PR や集客力の面から効果的である。加えて,データサイエンスは,現在の社会環境下においても非常にホットな研究トピックであり,社会的なインパクトも大きい。以上により,本研究は「データサイエンス研究所」の名称を継続する形で研究活動を行う。