アイキャッチ画像は、許諾を得て契約データベース AFP World Academic Archiveより引用利用しています。

こんにちは! 早稲田大学図書館ボランティアスタッフLIVSの井出です。長い春休みもあと少しで終わってしまいますね…。私自身あっという間の春休みだったのでびっくりしています。

それはさておき、みなさん、近い将来東京で開かれる巨大なイベントと聞かれたらなんと答えますか?おそらく多くの人が「2020年東京オリンピック・パラリンピック」と答えるのではないでしょうか。今回のわせとしょ探検隊!では、今までの東京オリンピックと早稲田大学とのつながりや、オリンピックの意外な面について探ってみました。これを読み終えたときには、ニュースを見ながらちょっと友達に自慢できるかもしれませんよ…?

栄光と復興の祭典―1964年東京オリンピックと早稲田―

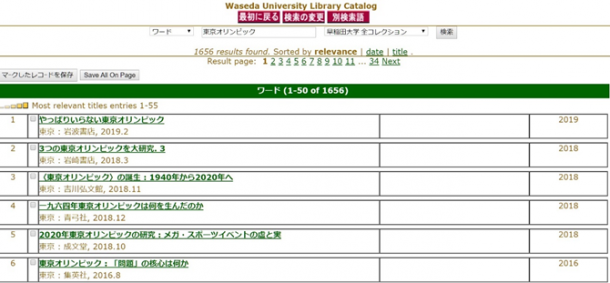

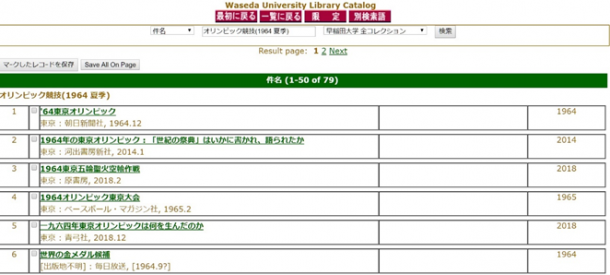

まずはご存知の方も多いでしょう、1964年東京オリンピックから探っていきます。といっても資料がなければ何も始まりませんね。まずはWINEのキーワード検索を使って、「東京オリンピック」と打って調べてみましょう。

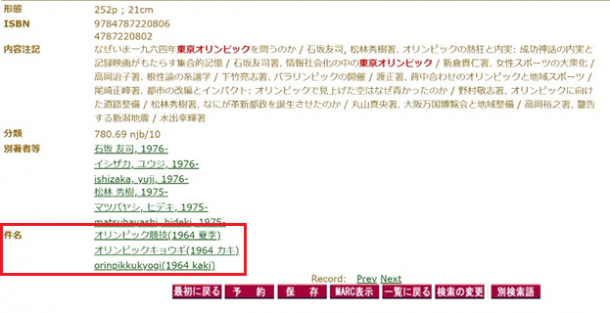

2019年3月現在1,656件ヒットしました。この数だと多すぎて調べきれないうえ、2020年など、1964年以外のオリンピックも多く結果に表示されてしまっているようです。そんなときに便利なのは件名検索です。上に出てきた資料の中から、1964年東京オリンピックに関係がありそうな4件目の『一九六四年東京オリンピックは何を生んだのか』をクリックして、ページをスクロールしてみると、

こんな情報が出てきます。この中に資料の内容に従って図書館が付与した言葉があり、この資料では「オリンピック競技(1964夏季)」とあります。これが件名です。この件名をクリックすることで、他の同じ件名の資料だけを検索することが出来ます。では早速、この「オリンピック競技(1964夏季)」という件名で検索してみましょう。

今度は先ほどとは違い、1964年の東京オリンピックに関する資料のみ、79件まで絞りこむ事が出来ました。これならば、調べやすいですね。

余談ですが、WINEの検索では、調べたい語が複数あるとき、語の間に半角英数字でandを入力すると、それらの語を全て含んだ資料のみを表示させることが出来ます。そのため、タイトルはわからないけど、キーワードは複数ある場合に使うと、検索件数を抑えることが出来ておすすめです。

さらに、WINEのワードを打ち込む欄の隣をクリックすることで、所蔵館も絞り込むことができます。また遠く離れたキャンパス(例:早稲田・戸山・西早稲田キャンパス↔所沢キャンパス)であれば、資料が取り寄せる事が出来る場合があります。詳しくは資料取り寄せサービスの学内図書館間の取り寄せページを確認してください。

余談はさておき、せっかくなら当時の資料が見てみたいものです。そこで先ほどの検索結果を漁ってみると…

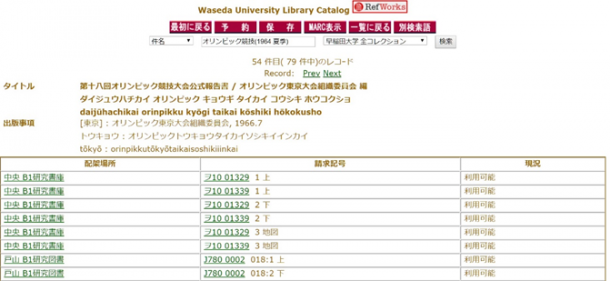

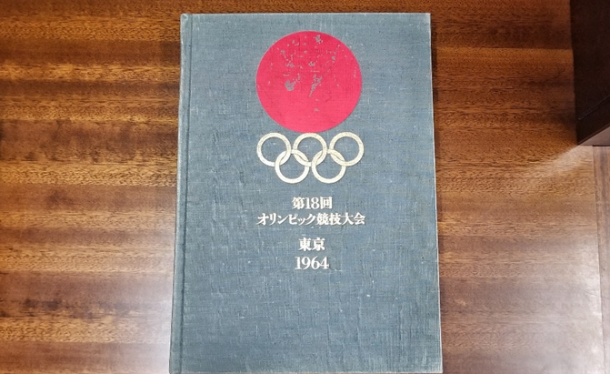

『第十八回オリンピック競技大会公式報告書』の字。著者名は「オリンピック東京大会招致委員会」。公式報告書とタイトルにある上に、招致委員会が作成したとあれば、きっと何か重要なことが載っているはずでは?そんな期待を込めて、この本がある地下1階の研究書庫へ行ってみます。

先ほどのWINEの画面には請求記号として「ヲ10 01329」とありましたので、そこに行ってみましょう。ちなみにこの請求記号は早稲田分類と呼ばれる、早稲田大学独自の本の分類方法です。この場合、「ヲ」で社会の分野を示し、「10」はその中での体育・スポーツを意味しています。また、研究書庫への入り方や注意点については、他の回で分かりやすく書いてもらっているので、気になる人はそっちを確認してくださいね!

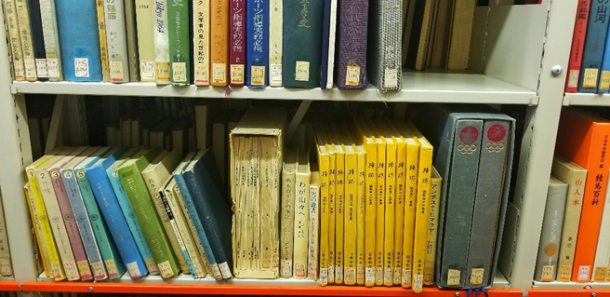

さて、お目当ての場所に着きました。電動書架を動かして入ってみましょう。

すると、探していた公式報告書のほかにも、いくつか関係ありそうな本が見つかりました。いったんそれらは手元に置いておいて、まずは、当の公式報告書からめくってみましょう。

中身はお見せ出来ないのですが、全編にわたって写真を多く使われるなどして、ページを繰っていくだけで、知った気になってしまうほど1964年東京オリンピックの模様が克明に記録されています。

さて、そんな1964年東京オリンピックに早稲田大学の人たちはどう絡んでいったのでしょうか。今度は本ではなく、図書館が提供しているデータベースから当たってみましょう。WINEのページから、「学術情報検索」のリンクに飛んで、そこから新聞記事を探してみることにしましょう。複数の過去の新聞記事を見ることが出来るデータベースがありますが、ここでは読売新聞が提供している「ヨミダス歴史館」というデータベースを使うことにします。

検索する時代を「明治・大正・昭和(1874~1989)」にして、検索ボックスに「東京オリンピック and 早稲田」と打ってみると・・・46件ヒットしました。

検索結果の中には、

- 「早大に五輪候補4人 スピードの明大が追う あすから関東大学サッカー」(1963年9月13日朝刊8ページ)

- 「五輪ボートエイト候補きまる 大型化したクルー 慶大4人を筆頭に17人」(1963年9月13日朝刊5ページ)

- 「8選手を水連合宿に返す 稲泳会きめる」(1964年6月2日朝刊9ページ)

など、東京オリンピックの頃から、多様なスポーツに当時の早稲田大学の学生が関わっていたことがうかがえます。

その中の記事に、

- 「坂井君本決まり 聖火リレー最終走者▽りっぱにやります 坂井君談」(1964年8月19日朝刊1ページ)

という記事があります。実は、東京オリンピックの聖火リレーの最終走者を務めた坂井義則氏は、早稲田大学教育学部の1年生だったというのです!

聖火ランナーが旧国立競技場の聖火台までの長い階段を駆け上がり、聖火を灯した映像は何度も目にしたことがありましたが、早稲田の現役生だったのですね!

ちなみにこのインタビューの内容によりますと、坂井自身は陸上選手を目指していたそうです。この時はまだ所沢の人間科学部やスポーツ科学部がなかったため、体育会系の人は主に教育学部の方に進学していたみたいですね。

加えて、1964年東京オリンピックで、早稲田大学として一番大きなトピックは、やはり大学の施設を使ってオリンピック競技が行われたことではないでしょうか。どこで行われたのかご存知ですか?

それは・・・、

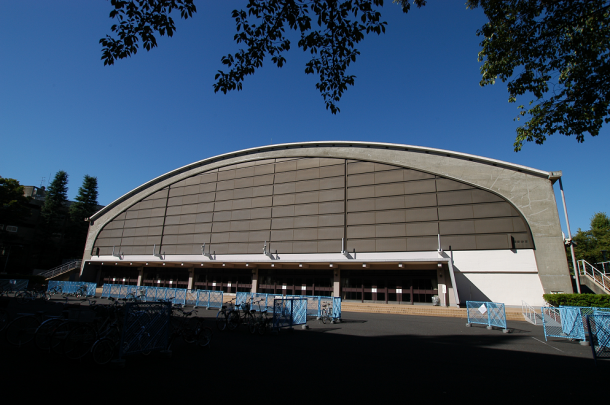

この今年完成したばかりの早稲田アリーナ!!・・・ではなく、早稲田アリーナが建てられるその前にあった、戸山キャンパス 記念会堂です。

これが早稲田アリーナが建てられる前の、ありし日の記念会堂です。この記事をご覧になっている校友の方にとっては、かつて入学式や卒業式が行われていた会場としてお馴染みなのではないのでしょうか?

ここでは、フェンシングの競技が行われました。先ほど、『第十八回オリンピック競技大会公式報告書』がある書架を撮影した写真の中に、『オリンピック東京大会資料集』という名前の、全10冊におよぶ資料がありました。

その資料の4冊目に当たる会場部の49ページと、7冊目になる施設部の8ページの内容によりますと、記念会堂でフェンシングの競技を行う事は、以前に第三回アジア大会で記念会堂が会場になったことからして、当然記念会堂で行うものとみられていたそうです。

しかし、オリンピックを行う上で必要なスペースを確保できず、その分臨時のスペースによって学業への支障や、大会が行われた10月と大学教育との兼ね合いが大学側から懸念されていたそうです。その解決策として、選手室として文学部の教室が充てられました。また大学側が記念会堂の工事などのために、休学という措置をとることで、当局は最終的に大学側と折り合いを付ける事が出来ました。

オリンピックのために大学が休学ですか。当時の学生たちはどのようにこれを受け止めたのでしょうか…?

※ちなみに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のホームページによると、今度の2020年東京オリンピックの会場に早稲田大学の施設は選ばれていないようです。…ちょっと残念ですね。

幻の祭典 ―1940年東京オリンピック―

続いて、幻に終わってしまった1940年東京オリンピックの方に入っていきます。

実は1964年よりも前に、東京は1度夏のオリンピックの開催都市に選ばれています。しかし、最終的には戦局の悪化などによって開催を返上してしまいました。そのような幻に終わった1940年東京オリンピックに関する資料は、早稲田大学に眠っているのでしょうか?

手始めにWINEで検索してみましょう。キーワード検索で「東京オリンピック and 1940」と入力してみましょう。

すると、案外多くの資料が見つかりました。しかしこの中には、1964年大会のところで扱ったような公式資料は見当たりません。

そこで今度は、広く「オリンピック」というワードを使ってキーワード検索、さらに、なるべく当時の資料が欲しいので発行年月別に並び替えるためdateをクリックして、古いものを探してみましょう。流石に幻になってしまっただけあって、当時の資料はないのではないかと思いますが…

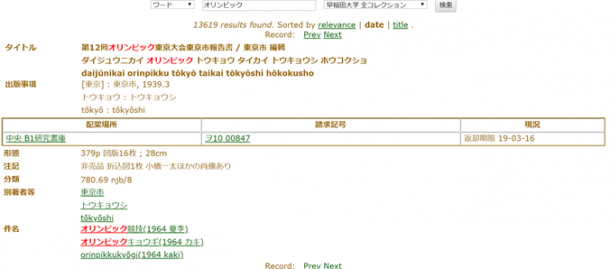

何とありました!

タイトルは『第12回オリンピック東京大會東京市報告書』。これも1964年東京オリンピックの時に使った資料と同様に地下一階の研究書庫にありますね。

早速行って読んでみたところ、この資料は東京市(この当時は、今の東京23区のような行政区分はまだされていませんでした)が、オリンピック返上後の1939年に、招致から返上までのいきさつをまとめるために書かれた報告書だということです。中には各競技の実施予定日や建設予定の競技場の設計図があるなど、計画がどのくらいまで進んでいたかを感じる事が出来ます。また、競技場の予定地は、後の1964年東京オリンピックと同じものも複数あり、2つの大会の間のつながりも見て感じることが出来ます。

と考えながらページをめくっていると、気になるページがありました。タイトルには「テレビジヨン實況放送計畫概要と希望事項」とあります。

どうやら1940年東京オリンピックではテレビ放送が計画されていたそうです。先ほど、「東京オリンピック and 1940」と入力して検索した結果の中に、夫馬信一の『幻の東京五輪・万博1940』の内容も併せると、当時世界の中でも日本はテレビの研究が進んでいました。そして東京オリンピックでは、前回の1936年ベルリンオリンピックよりも高精細なテレビ放送をするべく、研究が行われていました。(夫馬、2016年、p.152) その研究の成果として、1939年に東京市内でテレビの実験放送の実現、さらにはその翌年には日本初のテレビドラマである、「夕餉前」が制作されています(飯田、2016年、pp.259-260, p.280)。

このようなテレビについての研究が進む状況下で、オリンピックという一大イベントが見過ごされるはずがなかったのです。当時の計画では、競技場で撮影した映像を東京だけではなく、大阪や名古屋まで送信し、各都市で競技の中継を行うものでした。なお、当時テレビはまだ、一般に普及できる程の価格ではなかったことから、都市の各地に「公共受像所」を設置し、戦後の街頭テレビのように、そこで人々がテレビを見る事が出来るようにしていました。

しかし、オリンピックの開催返上などの事態があり、日本のテレビに関する研究は1941年以降、およそ10年の中断期間に入ってしまいました(夫馬、2016年、p.152)。

戦後、日本でテレビが大衆に広まるようになりました。1953年にNHKがテレビの本放送を開始して以来、テレビの普及率は上昇し、1964年東京オリンピックの前年には75.9%になっていました。また当時、日本と外国との間でテレビ中継もできるようになりました(浜田、2018年、pp204-206)。

このような技術の発達を受けてか、1964年東京オリンピックでは、オリンピック初の衛星中継が行われたほか、カラー放送も初めて実施されました。1940年では叶わなかった、オリンピックとテレビとの組み合わせが、24年後にまた違った形で実現することになったのですね。(同上、p.205, 208)

このように、1940年東京オリンピックは幻に終わってしまいましたが、その中には後の時代に通じるものもまたあることが確認できました。幻だからといって捨ててしまうのではなく、その中を探ってみることによって、意外なつながりが見つかるかもしれませんね。

ちなみに早稲田大学図書館には東京大会だけではなく、他の国で行われた大会の報告書も複数所蔵しているので、オリンピックに関心のある人は一度調べてみる甲斐があると思います。

終わりに

ここまで、早稲田大学図書館が所蔵、もしくは契約している資料から、過去2回の東京オリンピックの内容について本の少しだけ解き明かしてみました。

ここで取り上げた内容以外にも、2つのオリンピックには様々な面や共通点が見つけられます。最後に使用した資料を載せておくので、是非とも興味ある人は一読してみてください!

最後に、今度の2020年東京オリンピックが、早稲田大学の学生もしくは関係者の人々が新たな世界を見つけることを願ってこの文章を締めくくります。

(次のわせとしょ探検隊は再来週の更新です。こちらもお楽しみに!)

今回の発掘成果

- オリンピック東京大会組織委員会『オリンピック東京大会資料集 4』『オリンピック東京大会資料集 7』(オリンピック東京大会組織委員会、1965年)

- オリンピック東京大会組織委員会編『第十八回オリンピック競技大会公式報告書』(オリンピック東京大会組織委員会、1966年)

- 東京市役所編『第12囘オリンピック東京大會東京市報告書』(東京市役所、1939年)

- 夫馬信一『幻の東京五輪・万博1940』(原書房、2016年)

- 「坂井君本決まり 聖火リレー最終走者▽りっぱにやります 坂井君談」(「読売新聞:ヨミダス歴史館」1964年8月19日朝刊)

- 飯田豊『テレビが見世物だったころ 初期テレビジョンの考古学』(青弓社、2016年)

参考資料

- 「オリンピック会場一覧|東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」(最終閲覧日:2019年2月14日)

- 「卒業・入学式は「早稲田アリーナ」で 緑化屋上「戸山の丘」と共に竣工―早稲田ウィークリー」(最終閲覧日:2019年2月14日)

バックナンバー

- 第10回 改元をどう迎えた?昭和最後の日を覗いてみよう。

- 第9回 大隈重信と自動車

- 第8回 100年前、早大生はどんな学生生活を送っていた!?

- 第7回 図書館で解き明かす、ゴジラと日本・アメリカ

- 第6回 中央図書館に眠る資料(おたから)の山~早稲田大学図書館を調査せよ!~

- 第5回 早稲田生だけど意外と知らない!? 會津八一とは

- 第4回 逍遙文庫を探ってみよう!

- 第3回 バレンタインデーの秘密に迫る

- 第2回 早稲田に眠る秘密のレシピを発掘せよ!

- 第1回 年賀状から広がる図書館の世界