- 研究科について

- コース紹介

Programs

コース紹介

会計専門コース

2年制

高潔な倫理観と高度な専門知識を兼ね備えた

「アカウンティング・マインド」をもつ会計プロフェッショナルを養成するためのコース

公認会計士、企業や政府・非営利組織の会計専門家、コンサルタントなど、高潔な倫理観と高度な専門知識を持った会計専門家を育成します。当コースは公認会計士試験にも対応しており、また、公認会計士試験の短答式試験 4科目のうち、所定の単位を修得した当研究科の修了者(全コース対象)は、財務会計論、管理会計論、監査論の3科目が免除されます。

利用できる入試

A:一般入試、B:企業等派遣入試、C:学内推薦入試、D:学内AO入試、E:学内5年一貫修了制度入試

F:飛び級入試、G:社会人経験を重視した入試、H:英語力を重視した入試、I:IT能力を重視した入試(詳しくは入学試験情報へ)

- 募集人員/80名

- 修了要件/2年以上在学し、定められた必修科目を含む60単位以上を修得すること。

カリキュラムの特徴

現代の組織は、さまざまな利害関係者により負託された使命を遂行し、その結果を利害関係者に対して報告する説明責任を果たさなければなりません。組織が説明責任を果たす場合、その中心的な役割を担うのが事実を計数的に忠実に表現する会計なのです。

こうした会計の役割に対して、当研究科では、高潔な倫理観と高度な専門性を兼ね備え、「アカウンティング・マインド」を持った会計プロフェッショナルを養成するために、基礎から応用までのバランスの取れたカリキュラムを用意しています。

会計プロフェッショナルとして最低限必要な知識は、基礎科目群によって、発展的な知識は、コア科目群によって習得することができます。これらの科目に関しては、単に講義形式の授業科目を履修するだけでは知識の定着には十分ではないと考え、基礎科目群の主な科目においては、講義で身につけた知識が定着したか否かを確認するアウトプット・トレーニング「アサインメント」を実施しています。

また、実務・応用科目群によってプロフェッショナルが必要とする多様な領域について学習することが可能です。実務・応用科目群では、単に実用的な知識および手法の習得にとどまらず、ワークショップを中心に事例研究形式、ディスカッション形式、プレゼンテーション形式などを取り入れたさまざまな授業を実施しています。

+1(プラスワン)

デジタル化、グローバル化が進むビジネスの世界では、会計やアクチュアリーといった、自らのコアを持つことにとどまらず、「+1(プラスワン)」の強みを持つことが、付加価値を高めます。当研究科では4つの領域(ICT・コンサルティング、Professional Communication、税務、データサイエンス)を中心に「+1(プラスワン)」の教育を実践しています。

授業の特色

理論と実務が融合した多角的な教育を展開しています。

|

+ |

|

講義型以外にも独特な科目が多数あります。

| ワークショップ科目 | テーマ研究科目 |

|---|---|

| ケーススタディを用いたプレゼンテーションやディスカッションなどを通じて、それまでに習得した知識を、より実践的な場面で利用するためのトレーニングを行う科目です。 学部や研究大学院に設置されている「演習(ゼミ)」に類似していますが、複数の科目を履修することができます。 |

特定のテーマについて、「テーマ研究論文」を作成することを目的とした科目です。1年生の秋学期から3セメスターにわたり、自らが選定したテーマについて、文献リサーチおよびヒアリングなどを行い、指導教員のもとで論文を作成します。 |

アクチュアリー専門コース

2年制

確率や統計などの手法を用いて、将来の不確実な事象の評価を行い、保険や年金、リスクマネジメントなどの多彩なフィールドで活躍する数理業務のプロフェッショナルを養成するためのコース

高度な専門知識・能力に加えて、従来の実務教育では得ることが難しい幅広い知識・能力と高度なプロフェッショナリズムを有するアクチュアリーを養成します。アクチュアリー分野とその関連領域にわたって設置された幅広い科目によって、アクチュアリーが必要とする多様な領域について学習することが可能です。

利用できる入試

A:一般入試、B:企業等派遣入試、C:学内推薦入試、D:学内AO入試、E:学内5年一貫修了制度入試

F:飛び級入試、G:社会人経験を重視した入試

(詳しくは入学試験情報へ)

- 募集人員/15名

- 修了要件/2年以上在学し、定められた必修科目を含む60単位以上を修得すること。

カリキュラムの特徴

アクチュアリーは保険と年金の分野のプロフェッショナルとして発展してきました。近年、商品開発やリスク管理などがより複雑化・高度化する中、その活躍するフィールドは伝統的分野に限らず、エンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)分野やデータサイエンス分野までにも拡がっています。このような業務分野の拡大に伴い、アクチュアリーに求められる能力もアクチュアリーに関わる高度な知識と専門技能にとどまらず、専門知識としての説明責任と会計・経済をはじめとする隣接する専門領域へと広がっています。

当コースでは、会計専門コースと同様に、基礎科目群、コア科目群、および実務・応用科目群に属する授業科目から構成し、基本的な事項から先端的な知識や実務への応用力を身につけることができるように、体系的に編成しています。

単なる実用的な知識および手法の習得にとどまらないよう、講義形式の授業科目に加えて、ワークショップ科目を中心に、事例研究形式、グループディスカッション形式などを取り入れたさまざまな授業を実施しています。

+1(プラスワン)

デジタル化、グローバル化が進むビジネスの世界では、会計やアクチュアリーといった、自らのコアを持つことにとどまらず、「+1(プラスワン)」の強みを持つことが、付加価値を高めます。当研究科では4つの領域(ICT・コンサルティング、Professional Communication、税務、データサイエンス)を中心に「+1(プラスワン)」の教育を実践しています。

高度専門コース

1年制

実務経験または相当の知識を土台にし、幅広く学び

優れた知見と能力を有する高度なプロフェッショナルとなるためのコース

実務経験などを活かし、より高度で幅広い知識をさらに磨くとともに特定領域についての専門職学位論文を執筆します。

利用できる入試

A:一般入試、B:企業等派遣入試(詳しくは入学試験情報へ)

- 募集人員/若干名

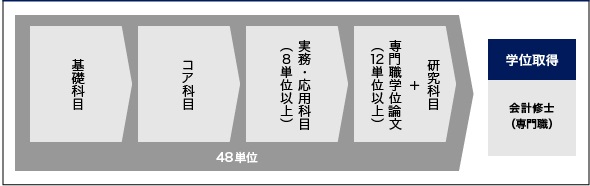

- 修了要件/1年以上在学し、定められた必修科目を含む48単位以上を修得し、かつ、専門職学位論文を提出し、合格することを要する。

カリキュラムの特徴

今日の実務社会は、日々進化をとげています。例えば、財務会計や租税法の領域では法律や規制の新設・改正が相次いでいますし、リスク管理の領域でも新しいツールや考え方が次々に発表されています。つまり、さまざまな組織において、プロフェッショナルとして活躍するためには、常にこれらの領域について自己の知識や能力をブラッシュアップしていなければなりません。

当コースは、公認会計士、税理士、弁護士、不動産鑑定士、司法書士、アクチュアリーの方や、実務を概ね7年以上行ってきた方を対象としています。研究は、各々の実務経験等を基盤としながら、さらに関連する分野で行い、一定の単位を修得するとともに、コース修了時には専門職学位論文を提出することによって会計修士(専門職)を得ることができます。幅広く最新の知識を学ぶとともに、特定の領域について深く研究を行い、より高度な知見を身につけることができます。

当コースの特色は、専門職学位論文の執筆が必修となっている点にあります。会計専門コースやアクチュアリー専門コースとは異なり、特定の研究テーマを選択し、これに対して本格的なリサーチを実施することによって、「研究」を行います。会計専門コースやアクチュアリー専門コースが幅広い知識を得ることを目的としているのに対し、当コースは幅広い知識をもちながら、特定の領域では誰にも負けないプロフェッショナルとなる方のためのコースです。

通常は2年間で学修する内容を1年間で完了することは、容易なことではありません。しかし、限られた時間を最大限に活用し、「実務・応用科目」を中心とした講義と専門職学位論文執筆のための研究で、より高度な知識や知見を持つプロフェッショナルとなることができるのです。

研究科目と指導教員(2025年度)

| 財務会計研究 | 秋葉 賢一、金子良太、川村 義則 |

|---|---|

| 管理会計研究 | 清水 孝、目時 壮浩 |

| 租税法研究 | 伏見 俊行 |

| オペレーションズ・リサーチ研究 | 豊泉 洋 |

| 会計・監査モデル研究 | 鈴木 孝則 |

| アクチュアリー研究 | 大塚 忠義 |

- 研究科目については、変更になることがあります。各研究科目の内容については、入学試験要項で確認してください。

一般科目等履修生制度

プロフェッショナルとして必要な科目を1科目から履修できます。会計やアクチュアリーの専門科目はもちろん、ERPシステム等のICT関連科目やコンサルティング関連科目、英語・コミュニケーション科目も数多く設置しています。知識のブラッシュアップにご活用ください。

この制度を利用して、半年もしくは1年の間に10単位以上修得すれば、履修科目の知識の知識を身につけた証として、履修証明書を発行しています。一般科目等履修生として修得した単位は、修得後2年以内に正規生として入学した場合、所定の手続き・審査を経て、修了要件単位数の2分の1を超えない範囲で修了単位に算入することができます。

設置科目一覧

設置科目一覧について紹介します。※当研究科が設置する科目は、各コース共通です。