GMPの学生が HKUST International Case Competition に出場しました

- Posted

- Fri, 24 Jun 2022

GMPの学生が HKUST International Case Competition に出場しました。

GMPの学生4名が、世界のトップ大学の大学生が参加するビジネスのケース・スタディーのコンテスト、HKUST International Case Competition(HKICC)に出場しました。

HKICCに出場した早稲田チーム

HKICC は、世界の大学生のケース・スタディーのコンテストです。ケース・スタディーとは、実際の企業等が直面するビジネスの課題(ケース)をいかに解決するかを考える学習で、世界中の大学のビジネススクールの授業で行われています。そして、このHKICCでは、世界の大学生が同じときに集まって、各チームに同じケースが与えられ、それへの解決方法をプレゼンテーションして、その優劣を競います。2003年から香港科学技術大学(HKUST)によって主催されています。

HKICC は、2018年までは香港でface-to-faceで行われていましたが、昨年はコロナの感染拡大の関係で、オンラインで実施されました。そして、今年もオンライン開催となり、2022年6月6日(月)~10日(金)の5日間にわたって行われました。

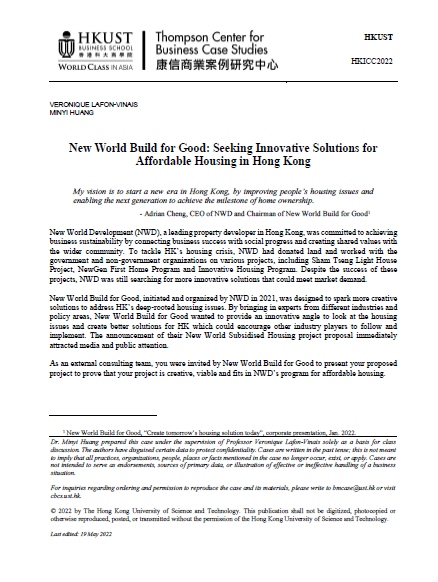

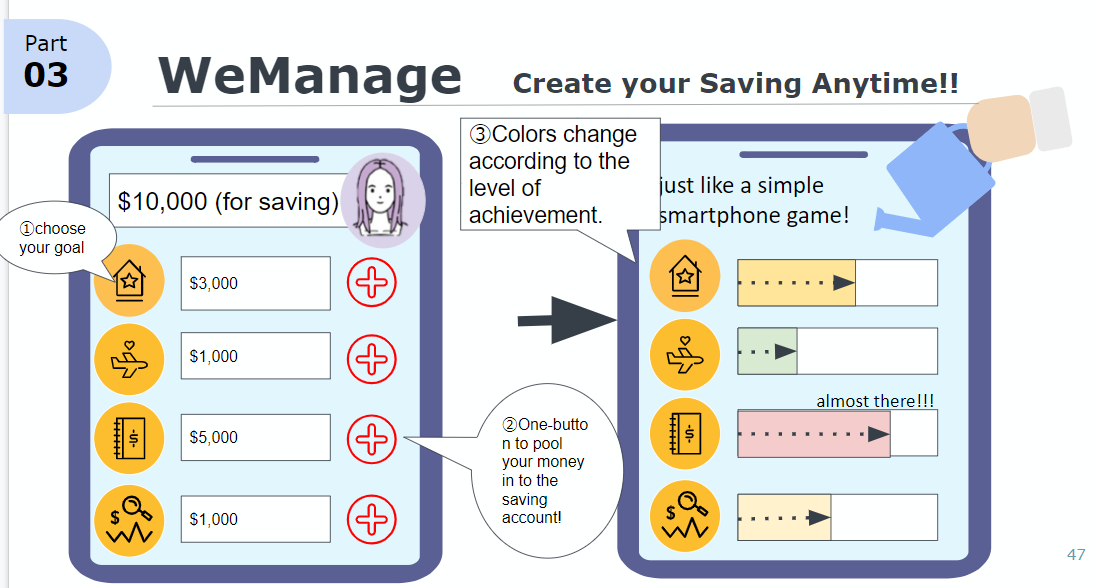

この今年のHKICCにGMPの学生4名(大西 一樹、祝 瑞馨、高橋 陸、田口 篤志)がチームを組んで出場しました。HKICCに早稲田の学生が出場したのは初めてのことです。香港の深刻な住宅問題に対して、香港の不動産大手である新世界発展が取り組むべき新事業の提案というケースが与えられ、その解決方法をチーム4人で議論して英語でプレゼンテーションを行いました。

HKICCで出場チームに与えられたケース(表紙、1ページ目)

ケースの解決方法を議論している様子

ケースの解決方法のプレゼンテーションスライド

その結果、早稲田チームは見事に6位となりました。ちなみに優勝はUniversity of Southern Californiaチームでした。

Competition の結果:初出場で見事6位に!

今年は早稲田から初めての参加だったため、HKICCへの参加の表明が遅くなり、4人には十分な準備の時間がありませんでした。そんな中での「世界6位」はすばらしい結果です。早稲田チームの4人は「ぜひ来年のGMPの学生にはFinalist(ベスト4)を目指してほしい」と言っています。

以下は、早稲田チーム4人の感想です。

(大西 一樹)

HKICCでの取り組みを通して、グローバルリーダーに求められる力を学ぶことができました。それらは例えば、「資料の情報から解決すべき課題を見極める力」や、「チーム全員が安心して意見交換できる環境を整える力」などです。企業が直面する社会課題の解決に向けて実践的に取り組んだからこそ、これらの力の重要性を実感できました。さらには、自身に足りていない「目標達成に向けた計画を練る力」などの課題を知れたことは、今後の成長の糧になると確信しています。今後はHKICCで得た学びを意識しながら、ゼミ活動やGMPのイベントに取り組むことでグローバルリーダーに成長したいです。

(祝 瑞馨)

早稲田商学部としてこのようなcase competitionに参加したのは初めてであったため、前例がない分、全てが一からの模索の連続でした。22時間という限られた時間内に、膨大な英語資料を読み込み、分析し、戦略を提案する一連の流れは、 とても挑戦しがいのあるもので、準備含め4人で協力して乗り切ったこの2週間は、貴重な財産となりました。

そして何より、他国のトップ大学の英語レベルの高さを痛感しました。常に英語で文献を読み、英語で思考し、英語でアウトプットする機会を増やし続けることの大切さを実感し、日常的にGMPのカリキュラムでそれらが提供されていることの有難さを再認識しました。これからも、このような機会があれば、積極的に参加したいです。

(高橋 陸)

私がHKICCに参加して学んだことは2つあります。

1つ目は準備の大切さです。本番のケースは22時間でしたが、その1週間前に昨年のケースについて実際にプレゼンしたり、昨年の優勝者のプレゼンを分析しました。しかし、パワポのテンプレートの作り込みが不十分だったので是非来年は準備からもっと作り込んでほしいなと思います。

2つ目はチームで目標に向かって何かを成し遂げることの面白さです。コロナ禍で、複数人で何かを一緒にやって経験することが難しい中で、4人で熱中して取り組めたのは素晴らしい経験でした。大変なこともたくさんありましたが非常にプラスな経験だったので後輩にも積極的に参加して欲しいなと思います!

(田口 篤志)

HKICCの最大の魅力は、異なるトラックの同期と協働するところにあったと思う。異なる視点からの着想や意見を、実現可能性を高めながら融合し、形にしていく作業は、ここでしか得られない新鮮な経験であった。異なる分野の考えを組み合わせることで、独創性のあるアイデアが生まれ得ることを学んだ。

また、大会では海外大学とのレベルの違いを目の当たりにした。英語やPPはできて当たり前、プレゼン力、アイデアの質なども素晴らしかった。英語やITの技術は、中身が評価されるためのスタートラインである、ということを痛感した。

この大会を通じて、多くの学びと今後のモチベーションを得た。大会に協力して下さった先生方、運営の方、チームメイトに感謝したい。長時間の苦しい戦いだったが、「挑戦してよかった」と強く感じている。

以上、GMPの学生のHKUST International Case Competition の出場報告でした。

- Tags

- グローバル・マネジメント・ プログラム