「学生対応の最前線」から「組織運営の中心」へ

-これまでの経歴、現在の業務について教えてください。

本学を卒業後、2020年4月に新卒で早稲田大学に入職しました。

研修期間を経て、文学学術院事務所に配属され、学務担当として学部の卒業論文から博士学位申請論文の対応や、試験業務、TA(Teaching Assistant)の採用業務、また、合理的配慮を要する学生の方への対応をメインに行っていました。

2024年6月に人事部人事課に異動となり、現在は職員研修や勤怠管理、臨時雇用(学内で雇用しているTA・学生スタッフなどのアルバイト)の方への契約対応などを主に担当しています。

「学生対応の最前線」である学術院事務所から「組織運営の中心」である本部への異動となり、全く性格が異なる業務へのギャップを日々感じています。

-ご自身の就職活動についてお聞かせください。

大学4年生の時に柔道部のマネージャーを務め、競技スポーツセンターをはじめとする職員の方々とやり取りをするうちに大学職員の業務に対して興味を持つようになりました。

また、私自身マネージャーの経験を通して裏方的な立場で人の役に立つことが好きだと自覚していたところ、早稲田大学職員の先輩から、「大学職員の仕事はマネージャーの仕事に通じるところがあるから是非採用選考を受けてみてはどうだろう?」という言葉を掛けられたことも背中を押してくれました。

選考を受けていた当時はインターネットでの情報収集も行っていたのですが、様々な情報が溢れている中で正しいものを選び取るための取捨選択が重要なのかなと思います。

大学職員の仕事は多岐にわたり、「異動すると転職したみたいだ」と言われるほどです。職員毎に異なる性格の業務に従事しているため、座談会やOB訪問の機会を活用して具体的な話をキャッチしてご検討いただければ嬉しいです。

-仕事のやりがいについてお聞かせください。

以前所属していた文学学術院事務所への配属が、2020年7月とコロナ禍が始まった当初でした。これまで学位論文の出願、審査は全て紙媒体で行っていたところ、オンライン化する必要があり、執行部の先生、情報企画部(ITサービスの統括部署)などの学内の関連部署と調整を行ってオンライン化を実現し、またRPA(Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション))を使って手続き等を自動化したのはとても思い出があります。先輩方に大いに助けてもらいながらではありましたが、問題なく学生が論文を提出でき、教員の審査まで完了した時には、感慨深いものがありました。

また、障がいを持つ学生のサポートも担当していましたが、進級ができずに退学の危機が迫っていた方から、サポートのおかげで無事に進級できたと報告を受けたときには、安堵したとともに、実際に自分が担当した業務が学生のためになって、改めて大学職員として働いている実感が湧きました。

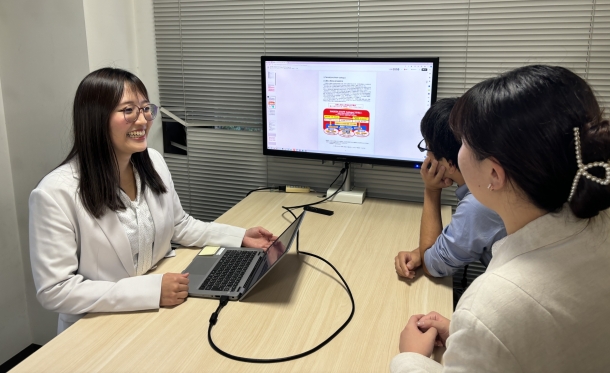

人事課に来てからは、主にやり取りをする相手が学生・教員から職員や外部の方(他大学の職員や社労士、研修会社など)に代わりました。労働基準法をはじめとする労働関係法規をおさえながら、教職員一人ひとりが持つ力を最大限発揮してもらえるような職場環境を整えるための施策を考える日々に、組織の中心で働いているというやりがいを感じています。

大学には様々な部署があり、部署ごとにどのような職員に育てるかという人材育成計画を立てているのですが、人事課ではその計画に対して研修コンテンツの提供や他部署との連携促進など、必要なサポートを行っています。サポートをする上では広い視点に立って考えることが求められますし、理事や管理職など経営陣ともやりとりをする機会が多く、大学経営のど真ん中に立って、組織の土台を作っている実感があります。

多種多様な研修制度で職員の挑戦を促す

-人事部では研修制度をご担当されているということですね。

早稲田大学の研修制度や方針について教えていただけますか?

本学では役割・職責に応じた研修や、階層別研修などの様々な研修制度を設けており、高度化・多様化する業務に対応できるマインド・知識・能力・技能などを持つ人材の育成を目指しています。

新入職員向けの研修には特に注力しており、大学職員の様々な業務への理解度を深めるため、新卒採用・キャリア採用者ともに原則1~2か月間の研修期間を設けています。研修内容は座学やグループワーク、業務上使用するソフトウェアの実践的な研修のほか、各部署で業務を体験する実務研修など幅広い内容で実施しています。加えて、配属後も育成を部署に任せきりにするのではなく、仕事をする上での不安がないかなどを確認するフォロー面談や研修を定期的に実施することで、職員が安心して働ける環境を整えています。また、それぞれの研修後にアンケートを実施し、1つ1つの意見を研修担当で確認した上で、必要に応じてヒアリングなども行い、次年度により良い研修を行えるよう検討を行っています。その他、職員の語学力向上やグローバルな視点の醸成を目的とした、海外協定大学や語学学校への海外派遣研修制度*、職員業務に関連する講座や資格を対象に、各職員が自主的に受講・受験した講座・検定などにかかる経費を補助する自己啓発補助制度を整備しています。

*海外派遣研修制度派遣実績(2023年度)

海外協定大学…6件(アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア連邦、シンガポール共和国)

語学学校…3件(フィリピン共和国)

-本当に様々な研修があるのですね。

松岡さんは海外研修制度をご自身でも利用されたとのことですが、

応募したきっかけはどのようなものでしたか?

文学学術院事務所に所属していた際に、コロナ禍で入国ができない留学生とのやり取りを英語で行っている中で、自身の語学力のなさを実感したことと、同期をはじめとする優秀な職員の方々の語学力の高さを間近で感じ、より語学力を向上させたいと思ったことがきっかけです。また、担当していた「ファカルティディベロップメント(教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称)」や「合理的配慮」のための施策について、日本より先進的な取り組みを行っている海外の大学の事例を研究したいという思いも持っていました。

-海外研修制度で学んだこと、得たものはどのような内容でしたか?

アメリカ合衆国の西海岸にある州立大学に約2か月滞在しました。職員として実務を経験させていただいたことはもちろんのこと、当初の目的であった「ファカルティディベロップメント」や「合理的配慮」についての調査を行うまとまった期間をいただき、これらの先駆者である大学での経験は、帰国後の文学学術院事務所での業務に直結する大きな学びとなりました。

また、州立大学ということもあり、規模としてはそれほど大きくはない大学なのですが、地域密着で州内の学生を大切にしている印象がありました。一方で、本学以上に経営、特に予算周りにシビアな判断をしていると感じました。コロナ禍を契機に留学生が減るなど、状況が変わったことで、どこに予算をかけて、どこに注力し、どのように学生を呼び込むのか、話し合いを重ねて慎重に判断している姿が印象的でした。大学が今後生き残っていくためには何をすべきなのか、大学経営の難しさを肌で感じました。本学も決して他人事ではなく、日本では少子高齢化が進む中で、すべての大学が意識すべき重要課題だと思います。恥ずかしながら、海外研修前は予算や費用対効果を意識して仕事できていなかった部分が多かったのですが、研修後は大学経営の視点に立って、受験生向けのイベントや人事部での研修企画立案についても経営的視点や本学が向かうべき方向を常に考えるようになりました。

学生にとっての「当たり前」を支える仕事

-最後に職員を目指す方へのメッセージをお願いします。

大学職員の業務は本当に多岐にわたります。ダイナミックな仕事もあれば、地味な仕事もあり、入試や成績業務など、緻密性が特に求められる仕事もあります。ただ、大学にとってのインフラを支える、学生にとっての「当たり前」を支えることが大事だと考えていて、感謝される・されないに関わらず、1つ1つの仕事に意味ややりがいを見出して、よりよく進化させていこう、という気概があり、自分なりに成長していくことができる方とは、ぜひ一緒に高めあっていきたいなと思っています。