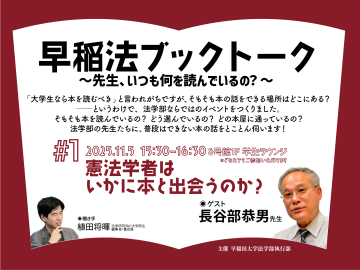

社会人向け講座での不適切発言について

2022年4月16日に実施された社会人向けプログラム「デジタル時代のマーケティング総合講座」において、登壇した講師の発言(特に女性顧客獲得の課題を説明した部分)に、性差別や人権侵害にあたる極めて不適切な表現が含まれていました。

これにより、受講者の皆様へ多大なるご迷惑をおかけしてしまったことはもとより、大学という本来「公平・公正」であるべき場において、教壇に立つ者が不適切な発言を行うことにより、参加した受講生の皆様に誤った認識を植え付けてしまう機会となり得てしまうこと、このような発言が様々な悪影響を及ぼすことに対し、講座の主催者である本学としての責任を痛感しています。

本学では後述いたしますとおり、これまでにも教職員・学生向けにコンプライアンスおよびハラスメント防止、ダイバーシティ推進のため様々な取り組みを行ってきましたが、今回の事案を踏まえ、本学では今一度これまでの取り組みを振り返り、更に踏み込んだより効果的な施策について検討を続けていきます。

特に、学外から招聘する講師へのコンプライアンス遵守に関する注意喚起について、不十分な面があったものと認識しています。今後はたとえ学外から招聘する講師であったとしても教育の場における不適切な発言が如何に受講生や社会に悪影響を及ぼすのか、また登壇に際しどのようなことを心がけるべきであるのかについて、登壇を依頼する際に伝え、再発の防止に努めます。

本学のコンプライアンス推進体制と再発防止に向けた取り組みについて

本学ではコンプライアンスについて以下のとおり取り組んでいます。

URL:https://www.waseda.jp/top/about/activities/compliance

コンプライアンスへの取り組み(上記URLより抜粋)

本学では執行部門自身による日常的モニタリングはもとより、執行管理部門による執行管理や監査部門による内部監査等の内部統制システムを構築するほか、学術研究倫理、ハラスメント防止、情報セキュリティ・個人情報保護、キャンパスの安全管理、公益通報者保護等について規約等を整備してそれぞれの専門委員会を置くなど、コンプライアンス違反を未然に防ぐための対策や啓発活動、事案対応等を行っています。

①監査による内部統制・ガバナンス機能の強化

https://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/audit

②研究倫理に係る取り組み

https://www.waseda.jp/inst/ore/about/

③早稲田大学学術研究倫理憲章

https://www.waseda.jp/inst/ore/assets/uploads/2019/05/Academic-Research-Ethics-Charter_j.pdf

④学術研究倫理に係るガイドライン

https://www.waseda.jp/inst/ore/assets/uploads/2019/05/Guidelines-Regarding-Academic-Research-Ethics_j.pdf

⑤ハラスメント防止に関するガイドライン

https://www.waseda.jp/inst/harassment/about/guideline

⑥早稲田大学ダイバーシティ推進宣言

https://www.waseda.jp/inst/diversity/assets/uploads/2019/12/191208.pdf

⑦早稲田大学男女共同参画推進宣言

https://www.waseda.jp/inst/diversity/about/mission/declaration/

⑧個人情報保護への取り組み、情報セキュリティへの取り組み

https://www.waseda.jp/top/privacy-policy

⑨安全管理体制

https://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/general-affairs/safety/maintaining

なお、規則、規約等に関しましては、本学における教育研究活動、組織の管理運営または教職員、学生その他の構成員に負の影響を及ぼす可能性のある様々なリスクを管理する体制およびコンプライアンスを推進する体制を一体的に構築すること等を定めた「早稲田大学リスク管理およびコンプライアンス推進に関する規則」や、関連の規程として「ハラスメント防止委員会規程」や「公益通報者等の保護等に関する規程」等を定めています。

また、2020年12月には、総長を最高責任者とする新たな体制として、それぞれの類型ごとに分かれていた窓口を一本化し、本学の健全かつ適正な運営および社会的信頼性の向上に資することを目的に「コンプライアンス推進室」を設置し、本学に期待される社会的責任に応えるべく不断の取り組みを続けています。対象者別の具体的なコンプライアンス教育については以下のとおりです。

≪教職員に対して≫

①教職員セルフマネジメントセミナー

情報漏えい、ハラスメント、研究倫理違反などの教職員による不祥事を未然に防止することを目的にしたオンデマンド形式のセミナーで、教職員には定期的な受講およびテストの合格が義務付けられています。情報セキュリティ、ハラスメント、学術研究倫理、ダイバーシティ&インクルージョンに対する認識のずれや誤解を防止し、教職員が共通の危機意識と知見を共有します。具体的には「ハラスメント防止セミナー」、「ダイバーシティ&インクルージョンセミナー」等があります。

②教員向けFDセミナー

教育の質を保証し、さらに向上させるための組織的取り組みと位置づけ、全学へのFDプログラムの提供やアクティブな教育手法の整理、紹介をオンデマンド形式で行っています。ダイバーシティ

推進等に関しては、以下のようなコンテンツを設置しています。

「早稲田大学における男女共同参画・ダイバーシティ推進への取り組み」

「障がい学生への学修支援」

③ハラスメント防止のための研修、リーフレット

ハラスメント防止のための意識改革および啓発を目的として、オンライン・対面形式で、教授会等における研修会を継続的に行っています。また、「ハラスメントをなくそう」と題したリーフレットを作成、配付しています。

④ダイバーシティ理解・受容促進のための講座

教員だけでなく本学の全教職員・学生に向けて、ダイバーシティを理解するために15回のオンデマンド講座を設置しています。また、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)の低減に向けた啓発活動の一環として、教職員に対して「ダイバーシティ推進を阻むアンコンシャス・バイアス」の講演動画を視聴できるようにしています。

⑤セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド

セクシュアルマイノリティ学生に対する配慮・対応への基本的な知識や情報を持つこと、学生に寄り添い、一緒に解決していき、学生が安心して学業・大学生活に専念できるような対応の指針を示した小冊子です。

https://www.waseda.jp/inst/diversity/assets/uploads/2021/03/webguide_jp_4th.pdf

≪学生に対して≫

①学生生活課Webページ内『学生生活における注意』

コンプライアンスの遵守や人権・差別などの問題を含む学生生活を送る上で注意すべき点を以下のWebページにて公開し、注意を呼び掛けています。

https://www.waseda.jp/inst/student/life/notes/prevent

②Support Anywhereでの呼びかけ

また、①と同旨の内容を2021年度から早大生を対象としたお役立ちサイト『Support Anywhere』にも掲載しています。

https://wnpspt.waseda.jp/student/supportanywhere/

③留学生ハンドブック

留学生向けには『留学生ハンドブック』を配付、Webページでも掲載し、その中で個人情報の保護、ハラスメント防止、セクシャルマイノリティ等について掲載しています。

https://www.waseda.jp/cie/handbook/2022_pdf/all.pdf

④サークル活動等課外活動における基本ルール

公認の有無を問わず全ての学生サークル向けに『サークル活動等課外活動における基本的ルール』を定めております。その中で、課外活動を行う上で注意すべき事項としてキャンパス外での迷惑行為や違法薬物と危険ドラッグ、マルチ商法について注意を行うほか、ハラスメントや性に関することについて理解を深めるための内容を掲載しています。

https://www.waseda.jp/inst/student/assets/uploads/2022/04/circle_kihon_rule_2022.pdf

≪招聘講師・外部講師に対して≫

今回の事案を重く受け止め、全学的な教学に関する会議において「本学主催の講座等における講師へのコンプライアンス遵守の徹底について」を付議し、以下の内容を含む予防策について申し合わせました。

①講座等において学外者に講師を依頼する際、実施責任者は、当該候補者の登壇者としての適性について十分に確認した上で依頼する。

②招聘講師・外部講師に対して、不適切発言を防止するため、以下の注意喚起を行う。

・すべての受講生に対して公平かつ公正に対応すること

・すべての受講生の多様な価値観等を尊重し、偏見に基づく言動、人権侵害、ハラスメントに該当しうる言動を厳に慎むこと

③招聘講師・外部講師へ講座等への登壇を依頼する際には、講座等の概要等と併せて②の「注意喚起」を説明するとともに、対象者がこのことを確認したことの証跡を残す(メール返信等)。なお、講座等実施にあたり、対象者と契約を締結する場合は、「注意喚起」に準じた条項を契約書に追加する。

以上の予防策を講じながらも、不適切発言が生じた場合の事後策について

①講師に不適切と思われる発言があった場合は、講師に発言についての真意を確認する。確認の結果、不適切な発言と判断した場合は、自ら講座を中断してもらう措置をとる。

②明らかな不適切な発言が確認された場合は、遅滞なく情報を開示し、当該講師に対して適切な措置をとる。

以上