- Featured Article

電通×GMP、「未来学」イベント開催

Fri 21 Nov 25

Fri 21 Nov 25

2025年10月28日、小野記念講堂にて、「早稲田×電通 未来学 〜未来にひらめく200分〜」が開催されました。

本イベントは、早稲田大学商学部と株式会社電通による特別共同講義。インタラクティブなワークショップ形式で、未来の創造プロセスを学ぶものです。商学部の国際教育プログラム、「Global Management Program」の一環として企画されました。

本記事では、当日のレポートをお届けします。

※登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです。

GMPの一環として、未来創造のアプローチを体験

早稲田大学商学部では、学部4年間を通じて「国際社会に貢献するビジネス・リーダー」を育成することを目指し、「Global Management Program(GMP)」を展開しています。学部共通の卒業要件とは別に、GMPゼミやコア科目、英語運用能力などの修了要件が設定されており、国内外での企業訪問やイベント・フォーラムの開催を通じて、企業との連携強化も推進中です。

そうした中、GMPの一環として実施されたのが、今回の「早稲田×電通 未来学 〜未来にひらめく200分〜」です。全学の学生を対象に、未来創造のアプローチが共有されました。

本イベントは、2部より構成されています。Chapter1は「未来学のインプット」として、現場で活躍する電通の社員が、未来創造の思考やプロセスを解説。Chapter2の「未来学のアウトプット」では、同社が企業や地方自治体に向け提供する「Future Creative Session」を体験しながら、学生が自ら「自分のつくりたい未来」を言語化していきます。

イベントのために用意されたオリジナルビジュアルのパネル

デザイン:株式会社電通 第4CPR局 アートディレクター 友田菜月氏

“つくりたい未来”をビジョンとして言語化する「未来学」

Chapter1の冒頭では、電通 取締役統括執行役員の早田眞氏がプログラムの主旨を説明しました。

「『Integrated Growth Partner』を掲げるdentsu Japanは、140社の多様なソリューションを統合して提供することで、広い領域から顧客の持続的成長を支援しています。電通は120年以上の歴史の中で、人々へのインサイトを磨いてきました。私たちは、“人の心を動かす力”“未来を描く力”“つなぐ力”を備えていると自負しており、未来を切り開くさまざまなプロジェクトを実践しています。知見や事例の一部を皆さんに共有し、私たちの仕事を疑似体験していただくことで、世界の未来を担う上でのヒントを持ち帰っていただきたいです」

株式会社電通 取締役統括執行役員 早田眞氏

登壇者の一人、電通の福島陽氏は、本学政治経済学部の出身。在学中の経験を振り返りながら、未来を考えるプロセスを説明しました。

株式会社電通 コピーライター/プランナー 福島陽氏

「大学時代は早稲田祭2020の代表として、運営活動に没頭していたのですが、就活を始める時には未来について悩みました。社会に出なければわからないことも多いですし、皆が面白いと思う会社に私がマッチするとは限りません。そこで私は、100人以上のOB・OGに話を聞きました。モチベーションに火が着いたのは、あるOBから『日本は沈みかかった船だから、優秀な人材は外に出た方がいい』と言われた時です。むしろ『だったら日本を明るくしたい』と、反骨精神が揺さぶられ、電通に入社しました。『進取の精神』の伝統がある早稲田大学の皆さんには、未来を切り開く力があると期待しています」

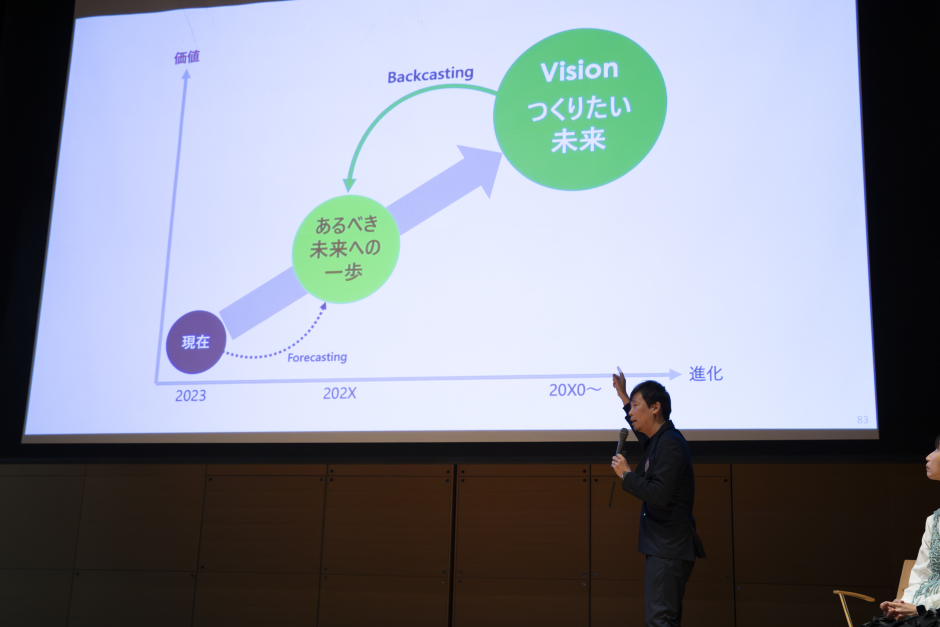

同社のチーフ・ディレクターとして「電通未来事業創研」を設立した𠮷田健太郎氏は、企業や社会を取り巻く事象を取り上げながら、「ビジョンドリブン」という考えを説明します。

「世の中に共通する優れた企業に共通するのは、ビジョンです。それは何かといえば、“つくりたい未来”だといえます。例えば『自分が〇〇な未来にしたいから、社会を〇〇に変えたい』『〇〇に幸せになってほしいから、〇〇の価値を届けたい』という強い思いが生まれ、実現されていくのです。そして世の中や周囲の人々を変えていく視点を取り入れると、ワクワクはさらに高まります。『未来学』の根底にあるのは、『ビジョンに向け、自分が何をすべきか』を考えていくプロセス。まずは、“つくりたい未来”を言葉にするという第一歩を、皆さんに挑戦してほしいと思います」

Chapter1では他にも、同社のアートディレクターやAIマスターなど、さまざまな社員が登壇。電通の事業として行われる、未来づくりの実践例が学生に共有されました。

株式会社電通 チーフ・ディレクター/未来事業創研ファウンダー 𠮷田健太郎氏

社会の阻害要因を発見し、解決策を考える、クリエイティブセッション

Chapter2で行われる「Future Creative Session」は、電通が提供する独自の未来共創プログラムです。ステージにはGMPの学生も登壇し、客席を含む全学生が参加しました。

左:株式会社電通 SC室 クリエイティブプランナー 福島崇幸氏

右:株式会社電通 Future Creative Lead室 Managing Director 増原誠一氏

電通が事業で実施する創造プロセスをベースに、学生向けのFuture Creative Sessionが行われた

ファシリテーターを務めたのは、フューチャークリエイティブリード室の増原誠一氏。Future Creative Sessionのポイントを説明していきます。

「今回のFuture Creative Sessionでは、未来のアイデアを皆さんで出していただきます。そのために最も大事な要素は、“心・技・体”。心をつくって未来を手繰り寄せる所作、未来風景を物語化する技、体をつくる空間です。左脳や論理に依存せず、新しいアイデアを生み出すには、集まったメンバーと共に発想する感覚、『うなずく』『書き出す』『囃す』などのアクションなどが効果的です。アイデアを育てながら議論するイメージを、Future Creative Sessionでは大切にしてください」

共にファシリテーターを務める福島崇幸氏の指導のもと、参加者が会場で声を発し、他の人の声を感じ取る“即興歌舞”を行うなど、所作を体感する手法も共有されました。アイデアを出すプロセスが解説された後は、セッションの実践です。

セッションのテーマは、「日本がワクワクする社会になるのは、どうしたらいいだろうか」。まずは隣席に座る学生と共に、ワクワクを阻害する「向き合ってみたいモヤモヤとは?」を話し合います。

話し合いを行う学生たち

その後、参加者は、それぞれが感じたことを発表。壇上のスクリーンではグラフィックレコーディングが用いられ、イラストと共に回答が全員に共有されていきます。

回答は、「正解を求めすぎる」「失敗を恐れる文化」「余白のない日常」「土日しか休みがない」「日常が固定化」「道を外れる怖さ」などさまざまです。発表者が実体験をもとに、日頃感じるモヤモヤを自由に述べていきました。

スクリーンには、発表されたアイデアがリアルタイムでイラスト化された

つづいて、「みんなで見たい、未来の風景とは?」をテーマに、解決策を考えるパートへ移行。「固定化されたもの」「想定された日常」などを変えていくアイデアを、再度参加者が考えます。「社会をガラッと変えるのではなく、一つでもシンボリックなアクションを出す」「誰か一人の表情や状況を想像する」という福島氏の助言もありました。

参加者からは、「その街ごとに音楽が流れている」「人生にランダム要素を」「“踊る”“寝る”などテーマがある車両」「住む街サブスク」「高校にプラス2年、やりたいことを考える期間を」など、ユニークな発想が集まります。

アイデアを発表する参加学生

多様な未来の風景を生み出した参加学生に対し、増原氏はメッセージを伝えました。

「これからは、過去を振り返る時代から、未来に向けて何かをつくる時代に変わっていくのかもしれません。今学生である皆さんは、社会をワクワクさせる当事者になっているでしょう。その時に結果を出すことができるのは、最初の思いを強く抱いた人です。大学生である今、自分の思いを見つめ、志を高めることは、将来の活躍につながるはずです」

イベントの最後には、「未来へのコミット宣言」を行いました。

ワクワクする未来を創るために、自分自身の未来はきっとこうなっているんだ!という想像を、自分自身の写真をもとに生成AIで可視化しました。今回のイベントのキービジュアルでもある、しろくまの着ぐるみを着るように設定されています。

実際に学生が作成した画像

こうして200分に及ぶイベントは終了。最後にGMPのディレクターを務める商学学術院の中出哲教授が、感想を述べました。

商学学術院 中出哲教授

「私自身も、ワクワクやモヤモヤを考えながら参加しましたが、何かを制約しているのは、最終的には自分の心だと感じました。学生の意見を聞きながら皆で共創する場は、教育の機会としても貴重です。今後も皆の力を結集し、新しい価値観の創出、社会への発信を強化していきたいと思います」

撮影=早稲田キャンパス 小野記念講堂