吉藤オリィさん

ORY YOSHIFUJI

多様性との出会いが、自分の未来を拡張する

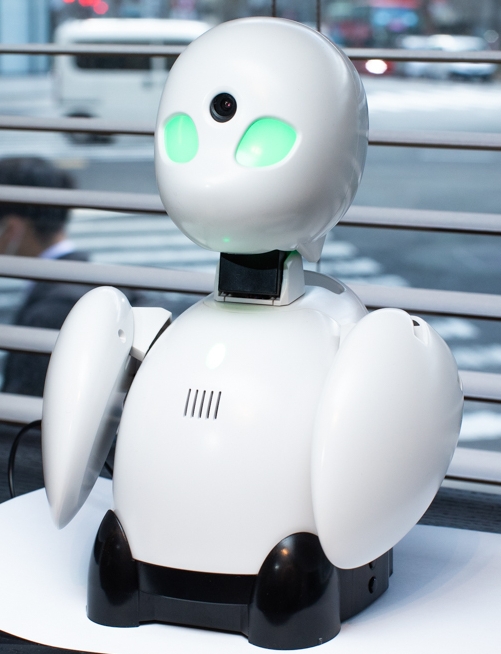

オリィ研究所が運営する東京・日本橋の「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」。店内で商品の運搬や接客を担うのは、「OriHime」の名で親しまれる分身ロボットだ。研究所の所長でロボット開発者である吉藤オリィさんは、「テクノロジーによる新たな形での社会参加の実現を目指している」と、事業への思いを語る。

「ロボットを操作するのは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のような難病により、外出が困難な人たちです。自宅にいても社会と接点を持てるようにと、遠隔から仕事ができる『OriHime』を開発。カフェをオープンしました」

少年時代は不登校に悩んだという吉藤さん。自身の原体験から、高校時代より「孤独の解消」をテーマに掲げ、電動車椅子の発明に挑戦した。早稲田大学入学後は、“人と人をつなぐ”福祉機器の開発に没頭。論文作成よりも社会実装を優先し、ロボットづくりに力を注ぐ日々を送った。

「描いていたビジョンが明確だったため、やりたいことと完全に一致する研究室を見つけられませんでした。『ならば自分で作ってしまおう』と、3年生の時にオリィ研究所を設立。各研究室の先生方は親身になってくれ、さまざまな機器や設備を備えた『WASEDAものづくり工房』の立ち上げメンバーに誘っていただきました。試行錯誤の末に『OriHime』の1号機が完成したわけですが、ものづくり工房のコンテストで優勝したことがきっかけとなり、病院での試用が決まりました」

在学中、吉藤さんはカンフー、手芸、パントマイム、社交ダンス、映画など複数のサークルに「片っ端から参加した」という。

「不登校だった私は、とにかく人が嫌いでした。しかし同時に、人こそが自分に勇気を与える存在であることも感じていた。だから人と人が出会える仕組みとなる福祉機器をつくりたかったのですが、当時の自分は絆や友情という感覚を理解していませんでした。そこでまずは社交性を磨こうと、いろいろなサークルに挑戦したんです」

多彩なフィールドで活動をしてきた学生時代。そこで得た経験は全て、現在の糧になっている。

「ロボットアームは数式で制御できますが、“手が動くことの意味”は人間の活動の中にあります。その考えを深めてくれたのは、パントマイムでした。多様な人々に出会い、ロボットが何のために存在するのかを追求できたことは、現在の活動を大きく支えています。『こうしなさい』という形式的な指針ではなく、自由な発想や活動を尊重してくれるのが早稲田大学。少しでも自分のやりたいことがあれば、周囲が必ずサポートしてくれるはずです。そんな環境をうまく活用できれば、学生の皆さんも未来を創造できるのではないでしょうか」

PROFILE

1987年奈良県生まれ。早稲田大学創造理工学部出身。自身の不登校の体験をもとに対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発した功績から、2012年に青年版国民栄誉賞である「人間力大賞(現TOYP大賞)」を受賞。同年株式会社オリィ研究所を設立。2018年よりデジタルハリウッド大学大学院特任教授。2021年に「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」を開店。