- Featured Article

起業によりロボットを実装

起業によりロボットを実装 日本の労働環境を変えていく Story of 早稲田 PoC Fund①

Mon 22 Aug 22

起業によりロボットを実装 日本の労働環境を変えていく Story of 早稲田 PoC Fund①

Mon 22 Aug 22

早稲田大学アントレプレナーシップセンターでは、研究成果をもとにしたベンチャー企業の創出を目的として、2020年からPoC(概念実証)プログラム「早稲田大学PoC Fund Program(以下、早稲田PoC Fund)」を実施。研究者(教員・学生)の研究シーズをもとにした事業化の検討にあたり、経営の専門家による伴走支援、ビジネスモデルを仮説検証するための資金支援などを行っています。早稲田大学発の研究成果を社会実装し、安心・安全・便利な世界の実現に貢献する新たなイノベーションの創出を目指すプログラムで、これまでに17の研究プロジェクトを採択し、支援してきました。

本記事では、早稲田PoC Fundのこれまでの取り組みについて、採択された2つのプロジェクトとともにご紹介。前編では、起業に向けて歩みを進める、理工学術院・石井研究室の挑戦をお届けします。

“魔の川”“死の谷”と呼ばれる

研究と社会の分断

社会に寄与するイノベーションの創出において、欠かすことのできない高度な技術力。その一翼を担うのが大学であるが、研究室で生まれた成果が実社会で活用されるためには、事業化というプロセスが必要になる。しかし事業化の検討にあたっての市場調査や試作品の開発、ビジネスモデルを描く際の構想などは、投資家や経営の専門家との連携・支援も求められる。大学の研究室にとってはハードルが極めて高く、その結果、実装に至らない研究も少なくない。大学の研究と事業化の間に存在する“魔の川”“死の谷”とも呼ばれるこの隔絶は、日本におけるイノベーション創出における課題といえるだろう。

こうした背景を受け、近年注目されているのが「GAPファンド」だ。その名の通り「研究室と事業化との間にある空白(GAP)を埋める基金(ファンド)」を指し、大学発ベンチャーを創出する手段として機能している。早稲田大学におけるGAPファンドが、アントレプレナーシップセンターが実施している「早稲田大学PoC Fund Program」である。

撮影=早稲田大学西早稲田キャンパス

「起業は、優れた研究成果による社会貢献を実現するための手段の一つ」と語る武藤氏

「早稲田大学では2001年のインキュベーション推進室の設置にはじまり、研究・教育成果を活用したベンチャー支援を国内の大学の中でも先駆的に取り組んできました。しかし、アメリカのシリコンバレーのような、大学から生まれた科学的な発見や革新的な技術による“研究開発型ベンチャー”の創出は、これからという状況です。

そこで、2018年から「世界で輝くWASEDA」の実現に向けた研究推進の一環として、グローバルなオープンイノベーション環境を創造する「早稲田オープン・イノベーション・バレー構想」を推進。ベンチャーの創出支援にも加速して取り組んできました。その中で立ち上げたのが、早稲田PoC Fundです。事業化に必要なビジネス仮説検証のための資金援助だけでなく、経営の専門家による事業化に向けた伴走サポート、企業や投資家に向けた発表の場の提供などにも取り組み、研究者による起業活動の第一歩を手厚く支援しています」(アントレプレナーシップセンター職員 武藤恵美)

自動化ロボットを開発し

作業現場の課題解決へ

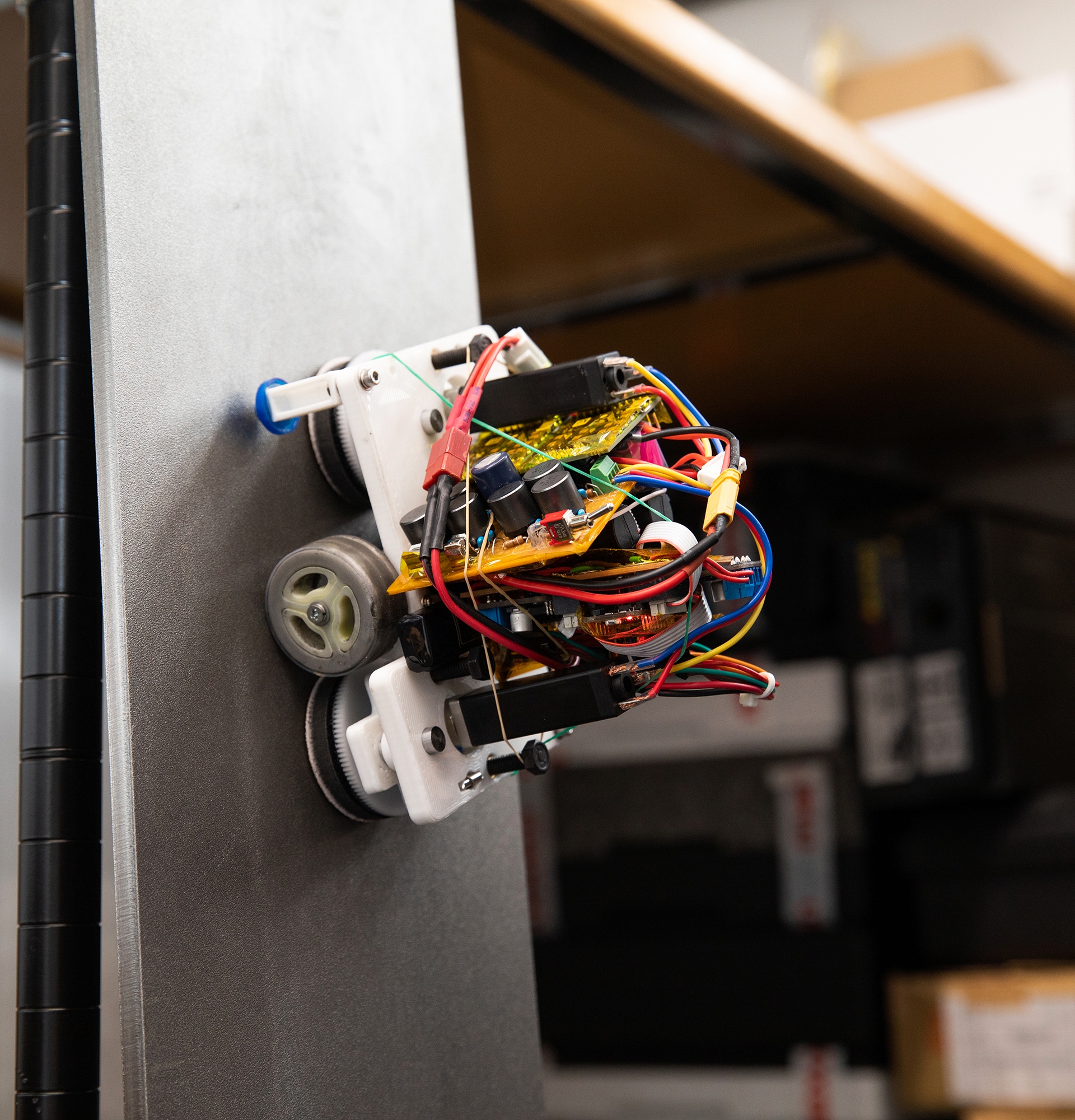

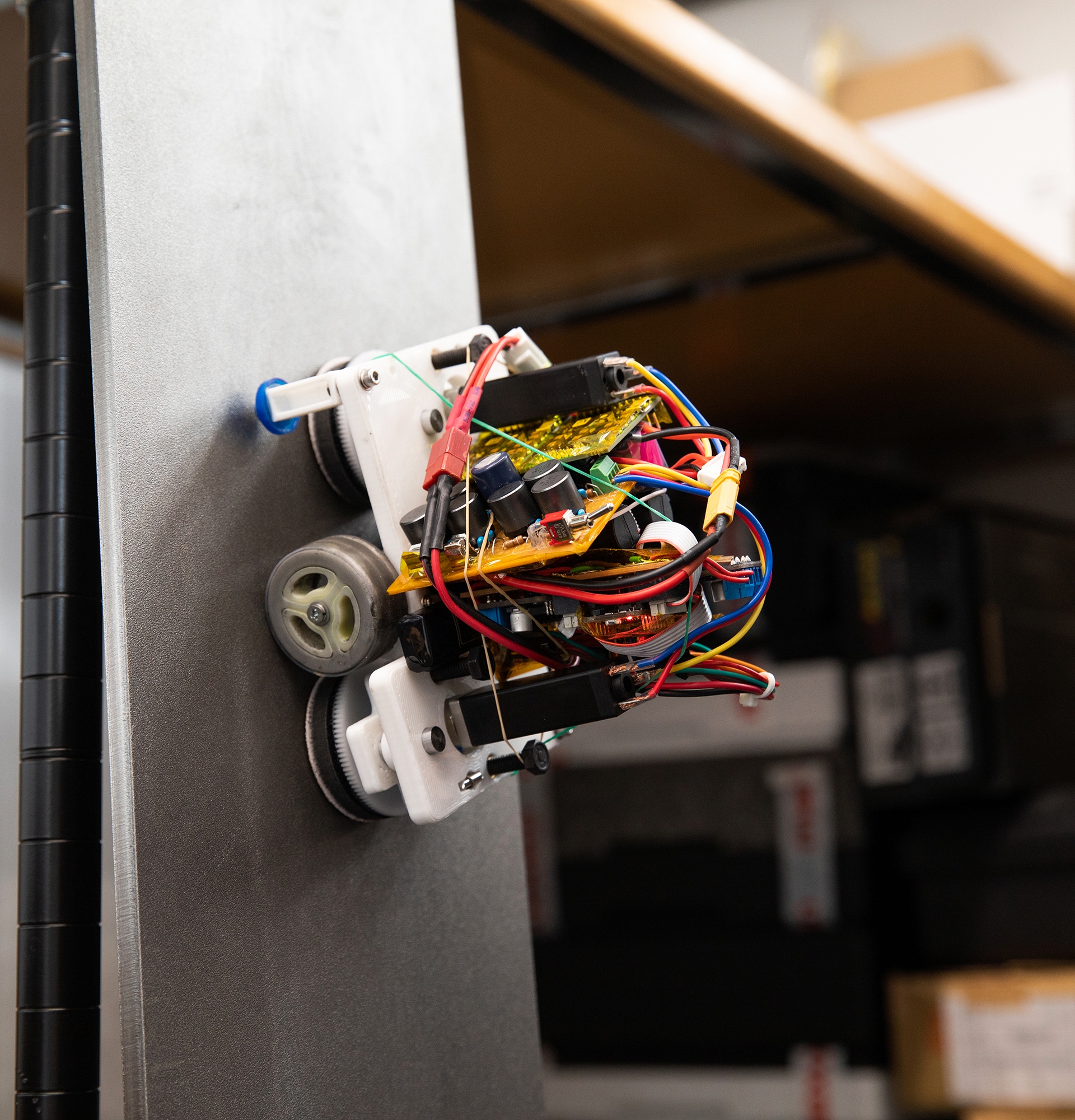

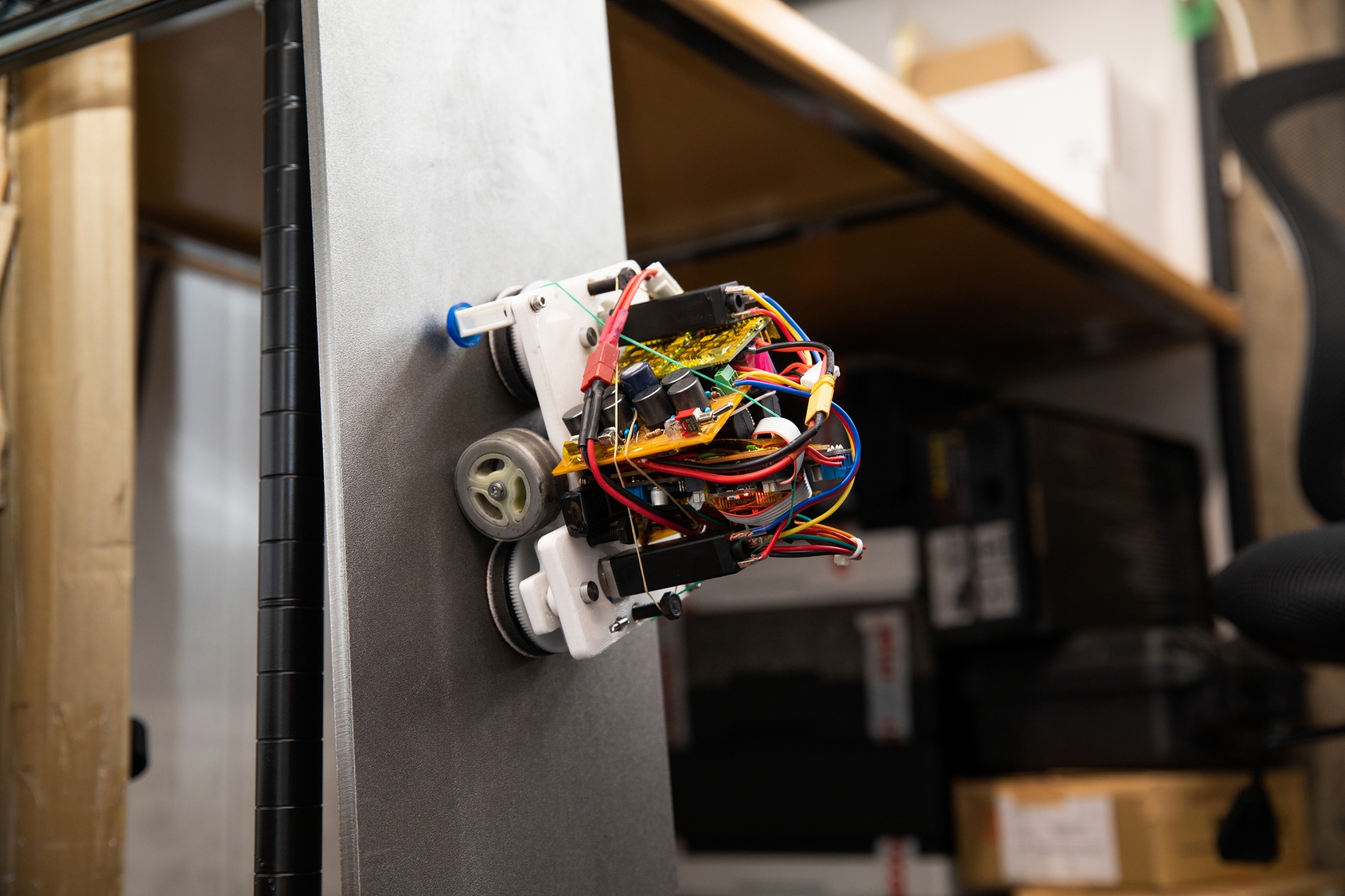

早稲田PoC Fundに2021年度に採択され、現在起業に向けて準備を進めているのが、理工学術院・石井裕之教授率いるプロジェクトだ。研究内容は自動研磨ロボット。建設現場をはじめとした塗装工程における研磨作業を自動化し、作業員の負荷軽減や安全性向上に貢献する。

「作業現場ではさまざまな工程の自動化が進んでおり、研磨作業でもニーズは高まっています。家電や自動車など小型部品においてはロボットアームを活用した自動研磨作業が実現していますが、建設機械や橋梁、船舶といった大型の機械や構造物ではアーム型を活用できません。そこで生まれたのが、研磨面に張り付き、自走するロボットでした」(石井教授)

作業現場では塗装の前に研磨面を磨く研磨の工程が必要となる。自動研磨ロボットは研磨面に張り付き、動きながら研磨を進めることで、作業員の負荷軽減に寄与する

早稲田PoC Fundへのチャレンジは、石井教授(右)が小北さん(左)に勧めたという

プロフェッショナルの意見を取り入れ

社会ニーズを研究に反映

小北さんの例のように、石井研究室ではメンバーそれぞれが独自にロボットを研究・開発しており、既に事業化を果たした例もある。「WASEDA-EDGE人材育成プログラム」を経て、次世代型全自動歯ブラシロボット事業で株式会社Genicsを創業した栄田源氏は、同研究室における学生起業家のパイオニア。つづく小北さんに加え、修士1年の小西雄己さんも現在、早稲田PoC Fundで浴槽掃除ロボットの事業化に取り組んでいる。

ベンチャー創出の勢いが止まらない石井研究室だが、そのベースには、若き研究者の主体的な取り組みを、長年継承されてきたノウハウによって後押しする文化があるようだ。

「手間暇かけて開発したロボットが、研究室の中で埃をかぶって眠っていてはもったいないじゃないですか。だから私は小北が描く理想のロボット像に対し、『何をやれば社会のニーズを満たせるか』を、徹底的に分析・指導します。こうした活動をしていると、研究室にも技術が蓄積されていく。求められる機能に対し、最適な形を提供する“システム・インテグレーション”のような環境ができていきます。これをもう少し体系化し、みんなで知を共有できるようにすることが、研究室の今後の課題だと思っています」(石井教授)

石井研究室では、小北さんのプロジェクト以外にもベンチャーが生まれている

「社会のニーズを満たせるか」こそが、石井研究室が重視する理念のようだ。早稲田PoC Fundを活用し、起業に挑む理由もそこにあるのだろう。

「重要なのは、技術力が高いかではなく、ニーズに対して最適なシステムを提供できるかどうかです。研究室の中で生まれたアイデアが、ユーザーの求めていることと一致することは少なく、部屋に籠り続けていると袋小路に入ってしまいます。できるだけ早い段階で社会に耳を傾けることで『何が求められているか』を把握し、本当に必要なソリューションに向かうことこそが、研究者の使命ではないでしょうか。そうした動きは産学連携や起業によって可能になりますが、小北に起業というタスクを与えているのも、ニーズを吸収するという狙いがあるからです」(石井教授)

同プロジェクトの事業化において、CEOを務める予定なのは小北さん。学生をCEOとして立て、自らはバックアップに周るのは、石井式の起業方法のようだ。小北さんは現在、研究活動と並行し、自分の足で起業準備を進めている。

石井研究室で日夜研究開発に励む小北さん

「技術のノウハウは研究室に詰まっていますが、起業や経営はそうはいきません。ベンチャーキャピタルや起業家の方々の意見を聞きながら、アプローチすべきニーズをすり合わせ、事業化の観点から研究方針を修正していく。その繰り返しをすることで、研究者としての視野も広がっていきます。早稲田PoC Fundは資金援助という側面が強いですが、外部の方々を紹介していただいたり、ピッチをはじめ研究を知ってもらう場を提供してもらえたりすることも魅力です。そうしたネットワークの広がりこそが、事業化を後押ししてくれるからです。多くの人と関わることで、起業という進路が“雲の上の存在”でなく、具体的で有効な手段であることも学びました」(小北さん)

作り上げたロボットを世に出すのではなく、世に合わせてロボットを修正する。研究室の内外を往復する起業活動こそ、イノベーションを育む最適な環境なのかもしれない。

次世代に道を開くことは

起業におけるもう一つの意義

本記事では、大学の研究と事業化の間に存在する隔絶をテーマに、それを乗り越える研究者たちの姿を追ってきた。研究室における石井教授の方針は、早稲田PoC Fundのビジョンを体現している。

「現代の世界において、技術で社会を豊かにしていくためには、優れた研究成果はもちろんのこと、それを資本主義経済の中で流通させていく仕組みを考えなければなりません。そうでなければ、どんなに良い技術も隅に置かれ、忘れ去られてしまうでしょう。起業の面白さは自分の研究が実用化されることですが、小北のような若手がやる気になり、洗礼を受けながら成長してくれることには、それ以上の意義を感じます。先進的な研究を行い、それを実装するまで責任を持つ。そうした人材が育成されれば、大学の存在価値が上がるだけでなく、社会全体の発展にもつながるからです」(石井教授)

こうして一つのプロジェクトが、未来社会に向けて出発した。早稲田PoC Fundの採択課題からは、すでに4社が起業を果たしている。記事後編では、実際に起業を果たした理工学術院・青木教授の研究プロジェクトを取材する。

※記事後編(量子光学のトップ研究者が創設 世界に挑むスタートアップ Story of早稲田 PoC Fund②)はこちらから。

起業によりロボットを実装 日本の労働環境を変えていく Story of 早稲田 PoC Fund①