新総長・現総長対談 これまでの早稲田 これからの早稲田

2018年6月の総長選挙で、田中愛治教授(政治経済学術院)が第17代総長に選出されました。

広報誌『西北の風』では特集企画として、鎌田薫現総長と田中愛治新総長の対談を実施しました。2010年から8年間にわたり本学を支えた鎌田総長(2018年11月4日任期満了)と田中新総長が、現在までの振り返り、今後の展望とともに、直近の課題について熱い議論を交わしました。

この記事では冊子でお伝えしきれなかった対談の内容をお知らせいたします。

「理念の具現化に向け、大学経営の基盤を確立できた」(現総長 鎌田 薫)

総長就任後の8年間で達成できたこと

現総長 鎌田 薫

8年間の取り組みでいちばん大きかったのは、やはり中長期計画「Waseda Vision 150」を策定し、それを実行に移してファーストステージを終え、第2ステージが始まったことでしょう。「Waseda Vision 150」は創立130年という区切りの年である2012年に、創立150年となる20年後の早稲田大学を見通して、いま何をなすべきかという考えのもとに構想したものです。私は2010年に総長に就任し、2年後に「Waseda Vision 150」をつくったわけですが、計画は公約を具現化しただけのものではありません。策定が2012年11月になったのは、就任時には白井前総長が策定された「Waseda Next 125」がまだ継続中だったこと、2011年3月に生じた東日本大震災への対応に時間を費やしたことが主な理由です。

大学の3大ミッションは「教育」「研究」「社会貢献」ですが、教育については、20年後には世界に貢献する高い志を持った学生が満ち溢れているという姿を思い描き、それを実現するために、洞察力や人間力を備えたグローバルリーダーの育成を基軸とした改革を進めることにしました。研究面では未来をイノベートする独創的な研究の推進、社会貢献については校友の力を生かした本学独自の地域貢献や地域との連携などを進めることにしました。本学は、自立した精神を持った市民を日本の隅々にまで送り出すという創立以来の理念があります。地域貢献や地域との連携は本来の使命でもあるのです。約63万人の校友が日本中・世界中で、またあらゆる分野で活躍されていますから、その力を教育研究や大学経営にも生かすことを強く意識したのです。

「Waseda Vision 150」の特色および成果について

「Waseda Vision 150」の特色の一つは、「教育」「研究」「社会貢献」に加えて、「大学経営」を4つ目の柱に据えたことです。いくら素晴らしいビジョンであっても、それを実現する体制を整備しなければ意味がありません。大学がグローバル化を目指すならば、大学の組織、経営もグローバルスタンダードに則るべきです。こうした考えのもと、Visionの実現に向けて、財政基盤とガバナンスの強化、意思決定の効率化などを重視しました。これは画期的だったと思います。

この4つのビジョンの実現に向けて、13の核心戦略と当初75のプロジェクトを立ち上げ、その進捗状況を毎年点検して、翌年の事業計画に反映させるとともに、環境の変化などに応じて計画を柔軟に変更・改善するようにしたことで、プロジェクトの数も54に絞り込まれてきました。

Vision 150を通じて、部門別に縦割りで業務を進める伝統的な方法だけでなく、プロジェクト単位の、いわば横串を刺すような形での業務推進策を導入し、新しい事業を行う際には綿密に事前評価をする制度も始めました。こうした形で新しい試みを実施し、機能させることができたのは、今後に向けての礎になったのではないかと考えています。

次期総長に引き継ぐこと、期待すること

「Waseda Vision 150」の策定に際しては、田中先生にも大いにご尽力いただきました。これまでの取り組みを総括し、新たな視点の下で発展的に改善をしていただければと願っています。残念ながら、「Waseda Vision 150」の理解・普及はまだ不十分ですが、基本的な考え方は大学内でかなり共有できているように思います。今後とも、教職員・学生・校友など、あらゆる関係者が「オール早稲田」として改革意識を共有し、次の時代を牽引する大学としてさらなる発展を続けていくよう指導力を発揮していただくことを期待しています。

「研究や教育における国際競争力を高め、世界で輝く大学へ」(新総長 田中 愛治)

「Waseda Vision 150」を 次のステージへ

新総長 田中愛治

私が恵まれているのは、鎌田総長のもとで「Waseda Vision 150」の基盤ができ上がっていることであり、その国内外の評価が非常に高いことです。鎌田総長も言われたように、「Waseda Vision 150」の骨子は、大隈重信が示した早稲田大学の三大教旨である「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」に通じています。早稲田以外の教育関係者や、ビジネス界で活躍する早稲田の校友の方たちと話していても、「骨太のビジョンを、私立大学で、それも約50,000人の学生を抱える大規模大学でよくつくりましたね」「数値目標を示したのは日本の大学で初めてで、新鮮ですね」といった多くの高評価をいただいております。策定時には私も教務担当理事として参加しましたが、その理念をしっかりと引き継いだ上で、次のステージへと昇華させていくつもりです。

早稲田大学に求められる3つの大切なポイント

今後、「Waseda Vision 150」におけるより大きな成果をあげていくためには、プライオリティを明確にすることが肝心になるでしょう。私は特に次の3点を重要視しています。

一つ目は研究のレベル、教育の質をより高めていくこと。特に、既存の教員たちを超える優秀な若手教員の採用に注力します。優秀な学生や研究者を育てることが大学の重要な役割ですから、各分野に優秀な教員を招くことについて、一切の妥協はしません。

二つ目は海外広報の強化です。国内もさることながら、特に海外に向けた情報発信の強化が不可欠で、本学の研究教育や社会貢献活動などを積極的に伝えていくべきでしょう。

三つ目は財政基盤のさらなる強化です。今後は海外からも寄付を募るなど、財源を国内だけでなく、海外にも求める必要があり、この点においても海外向けの広報が果たす役割は大きいと考えています。

自身の経験も生かし大学の国際化を推進

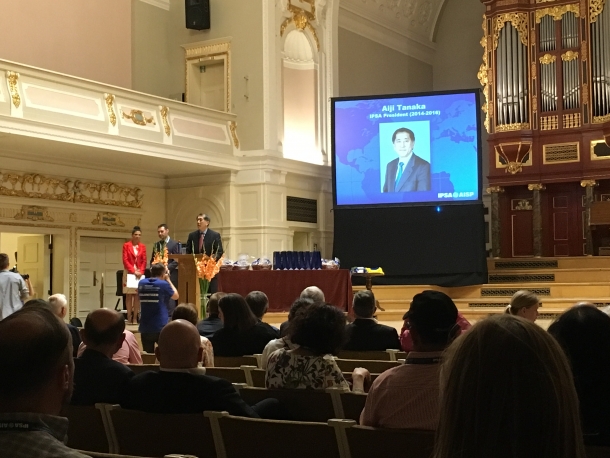

2016年ポーランドにて世界政治学会(IPSA)世界大会での会長挨拶

「Waseda Vision 150」では、国際化を強く打ち出しています。そこをもっと前面に押し出すべきだと思ったことが、総長選に立候補した理由です。アメリカで10年間大学院教育を受け、国際的に政治学を研究していることから欧米に知り合いも多いため、国際性は私の一番の強みです。今後は、私が直接海外大学の関係者と英語で議論する必要のある場面もあるかもしれませんし、貢献できることは少なくないと考えています。

教務部長と教務担当理事の計8年間で、欧米やアジア各国の大学と交流を重ねた経験から学んだのは、世界に貢献する大学になるには、“覚悟”を固めることが重要ということです。覚悟とはつまり大学の意思であり、学生の保証人や校友なども含めた関係者全員が同じ方向を向くことが必要です。本学が世界に貢献する大学になるには、学部によって方法論は違っても、全学部が同じ目標を目指すことが重要と考えています。最も優れた教授のリクルートと学生の選抜にはエネルギーと時間を惜しまない、という共通の価値観を全ての教職員が共有しているというハーバード大学から示唆を得ました。早稲田大学がハーバード大学と同じ目標を持つ必要はありませんが、早稲田の教職員が現在よりも優秀な教員と学生の確保に関しては、全員が一致して同じ方向を向きさえすれば、早稲田は世界で輝くようになると考えています。

中国の北京大学、清華大学、復旦大学、上海交通大学、また、シンガポール国立大学などが国際的な大学へと急速に発展する様子を見ていると、各大学の覚悟の重要性がよく認識できます。特にシンガポール国立大学には、2002年以来、数回訪問していますが、訪ねるたびに発展していて驚かされます。同時に、覚悟を固めたら、本学も同じようなことが実現できると強く感じます。

グローバル社会における本学のプレゼンスについて

―本学は、大学の世界ランキングにおいて、日本勢の中では健闘しているものの、世界のトップレベルには差をつけられています。

鎌田 「たかがランキング、されどランキング」というのが正直な実感です。現在のランキングの指標には、日本の大学の実態にそぐわない点があります。日本の私立大学の構造を前提とした評価指標でなければ、国際的なランキングを急激に上げることは難しいでしょう。日本の私立大学は財政的に厳しい状況におかれていますが、非常勤講師を活用して良質で多様な教育環境を提供するという工夫をしています。しかし、非常勤講師を教員数に参入すると教員一人当たりの論文数が激減し、これを教員数から除外すると教員一人当たりの学生数が激増して、いずれもランキングの引き下げ要因になります。こうした世界的に類例を見ない制度の下にある私立大学の教育力や研究力を正当に評価する指標を設ける必要があり、それがないとランキングはよくなりません。

本学に関していえば、医学、薬学、農学系の学部がないことが総合的な評価の上では大きなハンディになっていますが、その他の分野は高い評価を受けています。国際的な学生リクルートなどではランキングが重視されているという現実があり、それに対応するために、ランキングも含めて、本学の教育研究上の強みを打ち出していく必要があります。

田中 優秀な研究者を呼ぶためには、ランキングの高い大学の方が有利ですから無視はできませんが、ランキングそのものを目標にするのは本末転倒です。海外には、ランキングを上げるために国を挙げて支援しているところもあります。シンガポールでは国家予算の約40%を教育に充てているそうです。もちろん、すべてが大学教育に回るわけではありませんが、シンガポール国立大学の飛躍ぶりを見ると、その効果は明らかです。

アジアの大学がランキングを上げる中で私が疑問を持っているのは、知的な力を再生産できるのかということです。世界の優秀な研究者を集めて、論文をどんどん出してランキングを上げても、そこでより優秀な人材を輩出できるのかということですね。それに対して本学が目指すのは、本学の研究を教育に反映させた結果、国籍を問わず、とにかく早稲田で学んだ学生が世界で飛躍することです。

本学の研究の素晴らしさ、教育の質の高さ、社会貢献の強さ、卒業生の活躍を海外に発信して、優秀な教員や学生を集め、優れた業績を残して世界的評価を上げ、それがさらに優秀な人材を呼ぶといった、好循環をつくることが重要です。

鎌田 中国や韓国はランキングを上げることに戦略的に取り組んでいて、それなりに成果をあげています。そこでは母国語による本格的な著書を作るよりも英語論文をできるだけ多く執筆する方が高く評価されたり、自然科学でも早期に結論が出る応用研究が中心になったりします。その結果、ノーベル賞に結びつくような基礎研究や本格的な歴史研究などが疎かになることが懸念されています。

海外への発信については、国際日本学の分野で行われているように、本学が持つ国際的なネットワークを有効に活用することで、本学が単独で行うより何倍も効果をあげることができると思います。

教育を取り巻く環境の変化にどう対応していくか

鎌田 現在そして今後の社会で求められるのは、未知の問題に果敢にチャレンジして、自分で調査・分析・検証をしつつ、新たな考え方を提案し、実践できる人材です。そういう人たちが、これまで本学から大勢育っていったので、卒業生の活躍が世界的にも高く評価されているわけです。そのためには、多様な個性を持った学生が、自分を磨き、それぞれの個性を自由に伸ばしていくことを許容し、奨励する教育環境が大切だと思います。

入学者の約70%が1都6県の出身者で占められている現実や、大学受験において偏差値が過度に重視されて、いかなる問題にも唯一無二の正解があるという前提の下で知識を覚え込むことに汲々とする受験生が増えていることを考えると、入試の多様化を図り、本学が育てたい人材、本学で学びたい人材を、きちんと集められるシステムをつくっていく必要があると思います。

学生の多様性を確保するためには、受験生のさまざまな能力を正当に評価しうるように、入学者選抜制度のさらなる多様化を図り、首都圏以外の受験生だけでなく、海外からの留学生、さらなる「学び」を求める社会人などが、さまざまなルートで早稲田にやってくるようにすべきです。

これから18歳人口は急速に減少していきます。それによって本学が危機に瀕することにはならないと思います。しかし、早稲田大学を目指す人の裾野が狭くなると、頂点もまた低くなる危険性があることも忘れてはなりません。

田中 入試は、受験生にとって大学を知る窓口であり、大学の教育方針について基本的な考え方を伝えるメッセージでもあります。最近、「政治経済学部が2021年度の入試から数学を入試科目に加える」と発表した際には、大きな反響を呼びました。これらの制度変更には「今後は、本学の各学部ではどのように頭を使うのか、どのように学んでもらいたいのかを示す」というメッセージが込められているのです。今後は、例えば社会科学系の学部で入試に数学を必修にする一方で、人文系のある学部の教育では数学的な頭の使い方を求めていないのであれば、入試に数学科目を必須にする必要はないと思います。未知の問題に挑む“たくましい知性”を育むには、こうした入試改革を通して、社会に本学が目指す教育の在り方を示すことが重要だと考えています。

アメリカのアイビリーグの大学などでは、受験する学生のSAT(大学進学適性試験)の成績はほとんど満点なので、それだけでは学生を選抜できません。そこで「創造力がある」「美的感覚に優れている」「論理性が高い」「社会貢献の意欲が強い」などの観点から、さらに特化した能力を持った学生を選んでいます。

本学の各学部でも、今後は入試制度という入り口をさまざまに用意し、多様な学生を受け入れてほしいと思います。それはまた、建学の精神を示した早稲田大学教旨に応えることでもあるのです。

プロフィール

第16代総長 鎌田 薫

1970年法学部卒業。83年法学部教授、2010年より総長。「Waseda Vision 150」の実現に取り組むほか、学外でも教育再生実行会議座長、日本私立大学連盟会長など多くの役職を担い、日本の教育改革に尽力。

第17代総長 田中愛治

1975年政治経済学部卒業。85年オハイオ州立大学大学院博士課程修了,政治学博士(Ph.D.)取得。東洋英和女学院大学助教授、青山学院大学教授などを経て、本学政治経済学術院教授。2006年から教務部長、理事(教務部門総括)などを歴任。