- Featured Article

ノーベル賞受賞・被団協の2名が来校

Thu 24 Apr 25

Thu 24 Apr 25

被爆の体験を、次世代につないでいく

2025年4月15日、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)の代表理事・田中聰司氏(1967年第一政治経済学部卒業)、事務局長代行・濱住治郎氏(1969年第一政治経済学部/1971年教育学部卒業)が、早稲田大学に来校。同日にリーガロイヤルホテル東京で開催された総長招待祝賀会にて、挨拶を述べました。本記事では、当日のレポートをお届けします。

※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです

日本被団協の校友が田中総長と懇談

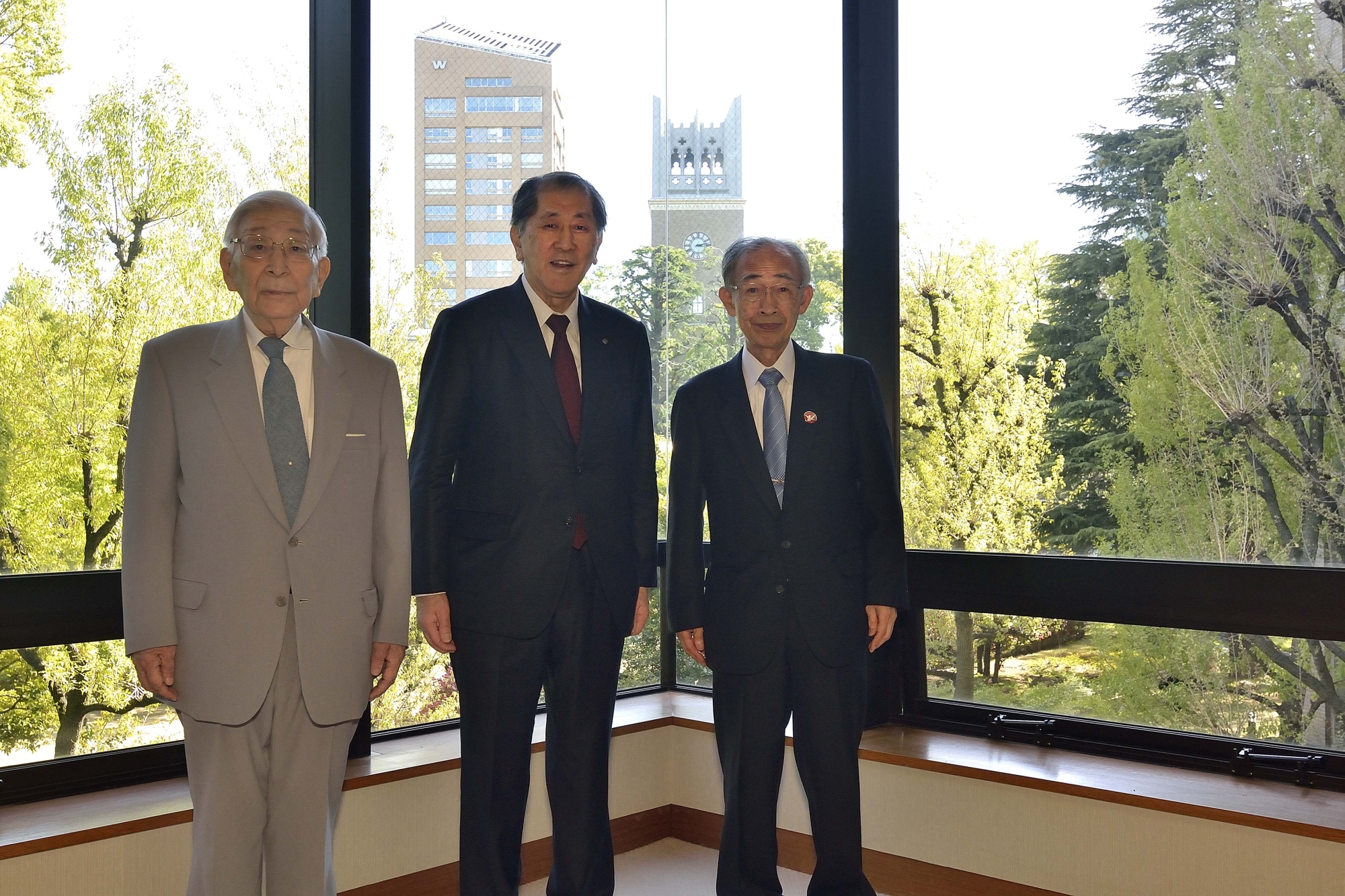

核兵器のない世界の実現に向けて活動を続け、2024年にノーベル平和賞を受賞した日本被団協。代表理事の田中聰司氏、事務局長代行の濱住治郎氏は、ともに早稲田大学の卒業生です。4月15日に本学を訪れ、田中愛治総長と懇談を行いました。

田中聰司氏は、1歳の時に広島で被爆。早稲田大学を卒業後、中国新聞社で報道部記者、論説委員などを務める中で、日本被団協と出会い、その活動内容に感銘を受けたことから2006年より参加。広島県被団協理事、広島被爆者団体連絡会議事務局長などを歴任し、「日本被団協50年史」「広島市原爆被爆者援護行政史」などの執筆にも取り組みました。

濱住治郎氏は、広島で母親の胎内にいる時に被爆。2003年に東京都稲城市の被爆者の会「稲友会」の発足に関わり、2012年より会長を務めています。2015年に日本被団協の事務局次長に就任し、2019年にはニューヨークの国連本部で胎内被爆者として初となるスピーチを行いました。

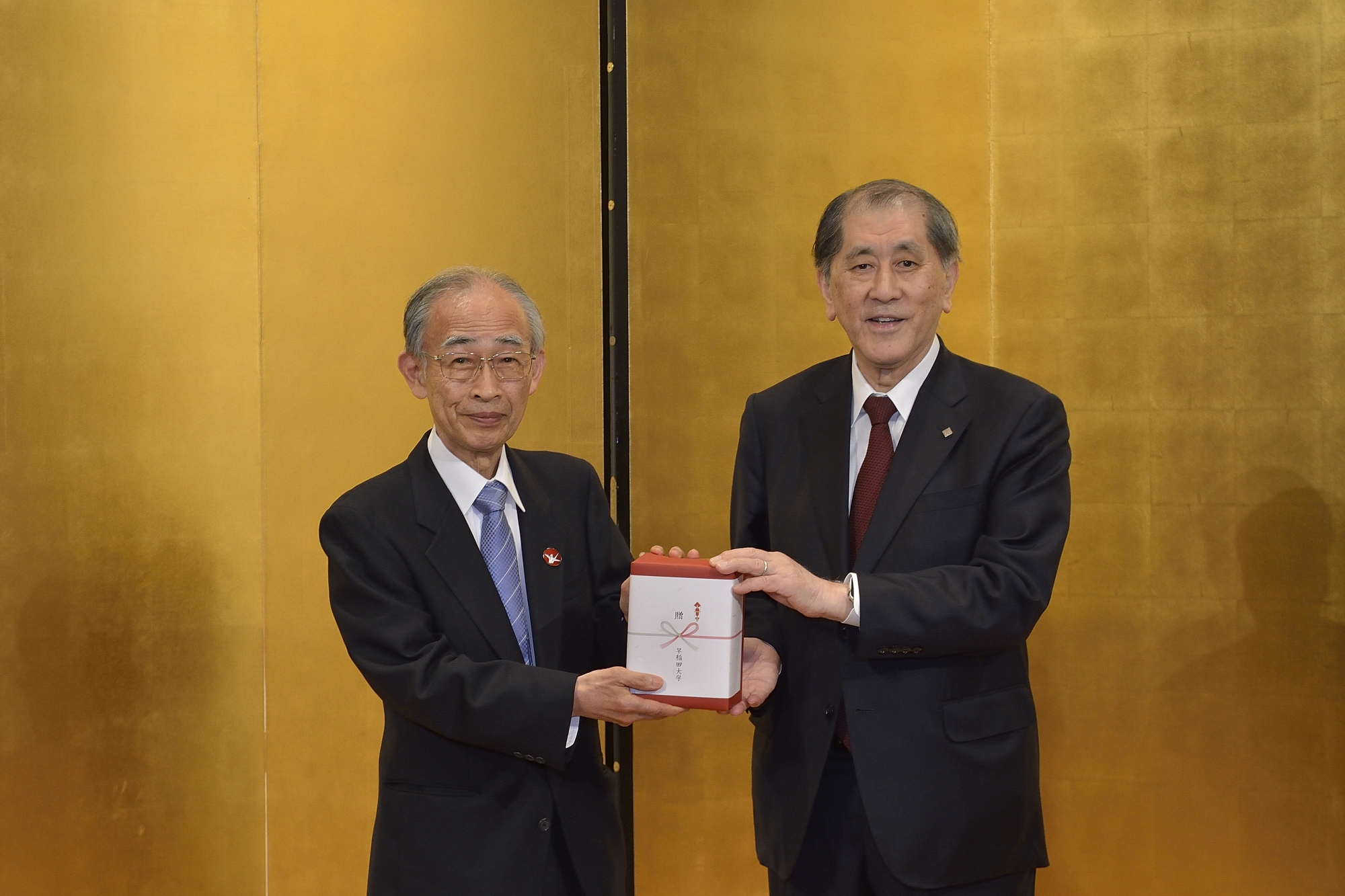

懇談では、ノーベル平和賞の授賞式に参加した両氏により、当日の様子が田中総長に伝えられました。また、日本被団協の関連資料やノーベル賞受賞時の新聞記事が寄贈された他、日本被団協と本学の関係性も伝えられました。

写真右より田中聰司氏、濱住治郎氏、田中愛治総長

戦後80年、国際社会を動かすために

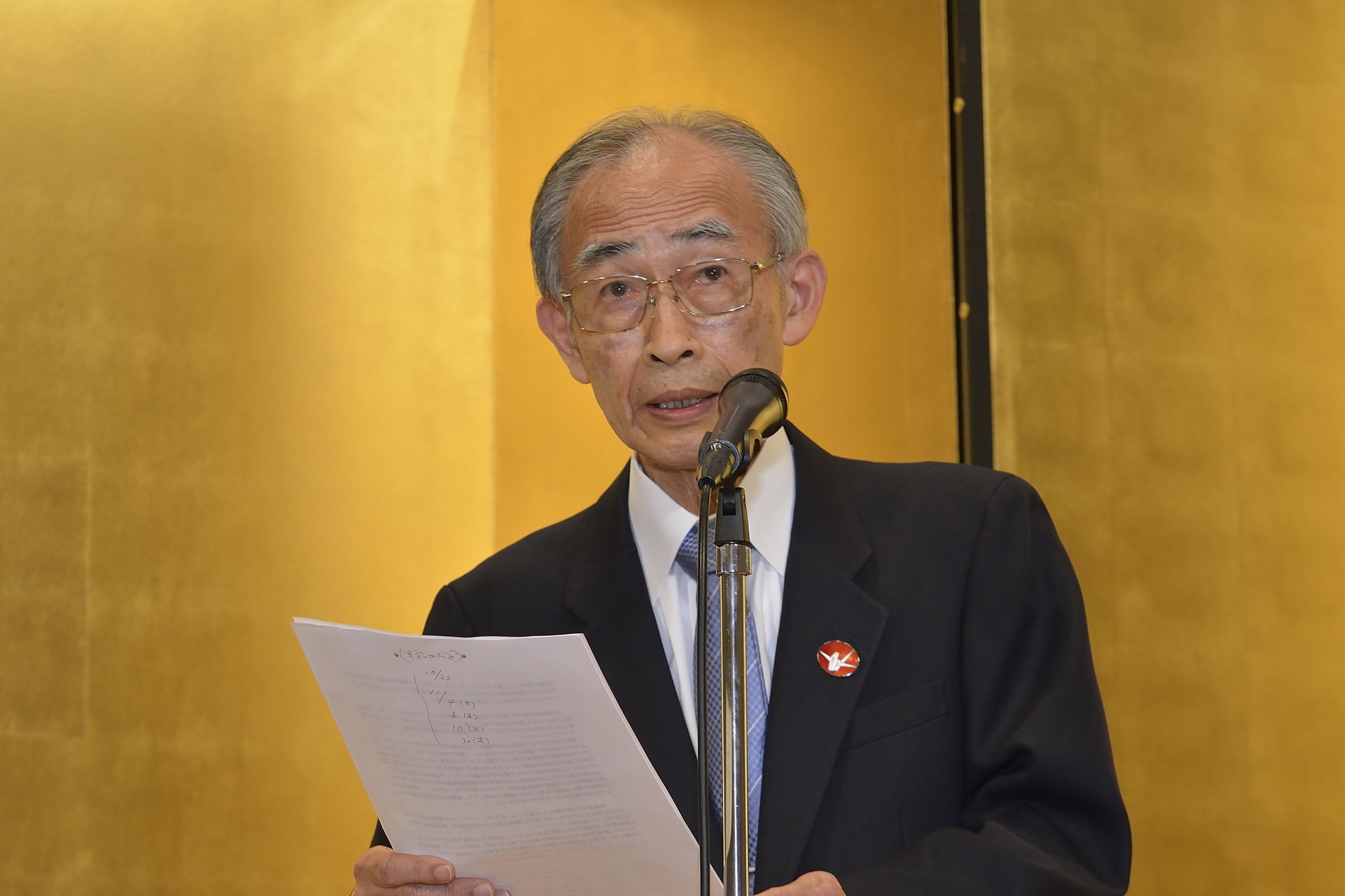

夕刻にはリーガロイヤルホテル東京にて、総長招待祝賀会が開催されました。同会は、2024年度に多方面で活躍した卒業生の功績を称える式典です。叙勲・褒章ほか各賞受賞者、企業・団体の代表就任者、国会議員・自治体首長の当選者などを招待しています。今年の祝賀会では、招待者を代表して田中聰司氏、濱住治郎氏が挨拶を述べました。

田中氏は、ノーベル賞受賞式のエピソードを、自身の戦争体験とともに振り返りました。

「1歳5か月の時に被爆した私は、6度のがん手術を乗り越え、現在に至ります。ノーベル賞の受賞が決まった瞬間、真っ先に思い浮かんだのが、先人たちの姿でした。被爆から約10年後、私たちの先輩は、『自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう』という決意を誓い合い、日本被団協を結成します。その先頭に立ったのが、初代事務局長に就いた藤居平一氏です。私は藤居さんの小さな遺影をポケットに入れて授賞式に参加し、その体験を共有しました」

田中聰司氏

藤居氏との関係が深かった田中氏は、日本被団協の歩みの中に、早稲田大学の存在が大きかったことに気付いたと明かしました。

「この藤居さんが早稲田大学の卒業生であることをご存じでしょうか。日本被団協の運動に対し風当たりが強くなった東西冷戦時代、藤居さんは第4回原水爆禁止世界大会の会場探しに苦慮し、早稲田大学でできないかと、当時の大濱信泉総長に掛け合っています。当時はアメリカの占領下だった沖縄の出身である大濱総長に対し、被爆者運動が思想信条、国境を超えたヒューマニズムであることを懸命に訴え、早稲田の記念会堂が会場として貸し出されました。その時の嬉しさを回想する藤居さんの笑顔は、今も忘れられません。そして大会は途切れず今日まで続いてきました。平和活動の持続に早稲田大学が寄与し、ノーベル平和賞につながったことを、記憶に留めていただきたいと思います。受賞の喜びを、早稲田大学関係者の皆さまにお伝えし、共有できる機会をいただいたことに、心より感謝とお礼を申し上げます」

また田中氏は、現代の国際社会に対する危惧を述べるとともに、今後の展望を強調し、挨拶を締め括りました。

「2021年に核兵器禁止条約が発効されましたが、肝心の核保有国、そして日本政府は批准に背を向けております。他方、核使用のリスクは極限にまで達しており、喜んでいられる状況とはいえません。戦争をやめること、核保有国が軍縮のテーブルにつくこと、被爆体験を後世に語り継ぐことなど、戦後80年の今日、私たちには課題が山積しております。ヒューマニズムの願いが、日本国民、そして世界中に浸透し、国際政治を動かす力へと高まるよう、皆さんとともに力の限り進んでまいりたいと思います」

次世代が声をあげつづける世界を願って

濱住治郎氏は挨拶の冒頭、ノーベル平和賞の受賞理由を改めて参加者と共有しました。

濱住治郎氏

「日本被団協のノーベル平和賞の受賞理由は、核兵器が二度と使われてはならないことを、証言を通じて示してきたことです。これにより、核兵器の使用は道徳的に容認できないという国際規範が形成され、「核のタブー」として浸透しました。また80年近くの間、戦争で核兵器は使用されてこなかったという事実も認められています。しかし今日、核のタブーは圧力にさらされており、核兵器自体もはるかに強力な破壊力を持つようになりました。今、その被害を受けた被爆者の体験を思い起こすことが必要だという考えが、ノーベル委員会により示されています」

つづいて濱住氏は、自身の被爆体験を述べ、日本被団協の結成から核兵器禁止条約の発効に至る軌跡を振り返ります。

「私は、広島の爆心地から約4kmの実家で、母の胎内で被爆しました。当日には親戚が避難してきましたが、父は6日の朝早くに会社に出かけたまま、帰らぬ人となりました。また、身重の母に代わって作業に出た青年は髪の毛が抜け、全く無傷の3歳の少年は、20日程度で突然亡くなりました。1945年だけで、広島・長崎両市の犠牲者は21万人に達していたといわれます。そして原爆投下から11年間、最も援助が必要だった時期に被爆者は放置されてきました。1954年、ビキニ環礁での核実験を契機に原水爆禁止運動が高まる中、1956年に結成されたのが日本被団協です。日本被団協は『原爆被害は戦争を開始し遂行した国によって償われなければならない』『核兵器は極めて非人道的な殺りく兵器であり人類とは共存させてはならない、すみやかに廃絶しなければならない』という、二つの基本要求を掲げて運動してきました。核兵器禁止条約の採択は、私たちにとって悲願でした」

戦後80年。時代の流れとともに新たな課題が生じる中で、より多くの人々の協調が必要になると、濱住氏は思いを述べました。

「被爆者は、核兵器の非人道性を、これからも証言によって訴えていきます。しかし、被爆者の平均年齢は85歳を超え、最大37万人いた被爆者も、今や30%程度に減少しています。いつか被爆者がいなくなる日がやってくるでしょう。その時に、若い世代が、世界の人々が、『戦争も核兵器もない世界を』と声を出し続けてくださることを願って、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました」

撮影=リーガロイヤルホテル東京

画像ギャラリー

- LINK