- Featured Article

文科省の私学検討会委員が学内を視察

文部科学省「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会」委員が早稲田大学に来訪

Fri 27 Jun 25

文部科学省「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会」委員が早稲田大学に来訪

Fri 27 Jun 25

文部科学省「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会」委員が早稲田大学に来訪

2025年6月11日、文部科学省の「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会」委員が早稲田大学に来訪。教育・研究の質向上、地域や経済界との協働、人材育成などを中心とする、本学の先導的事例について視察を行いました。本記事では当日の内容をレポートします。

※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです。

私立大学が果たすべき役割と

早稲田大学の取り組み

急激な少子化が進む日本社会では、科学技術力の向上や地方創生などの諸課題に対し、私立大学が役割を果たすことが期待されています。文部科学省の中央教育審議会では、2040年の社会を見据えた高等教育のあり方が議論されており、2025年2月には「我が国の『知の総和』向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)」がとりまとめられました。同答申の方向性に基づき、私立大学が役割を果たしていくための具体的な方策などを検討するのが、「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会」です。(記事末尾に検討会の委員を記載)

視察当日はまず、早稲田キャンパス121号館のコマツホールにて、田中愛治総長が、本学の事業を説明。冒頭では課題意識、私立大学の果たすべき役割について、考えを述べました。

「日本の大学の種別は、国公私立という設置形態ではなく、機能によって決めるべきだと私は考えます。研究、教育、地域への貢献など、果たす役割や強みは各大学で異なります。また、現在の日本の国際競争力の低下は、単に科学技術における競争力の衰退だけでなく、人文・社会科学系においてエビデンスに基づいた議論ができる能力の低迷、英語で議論ができる社会人の減少にも原因があります。これらの能力向上において、日本の大学生の約8割が学ぶ私立大学の役割は大きいと考えています」(田中愛治総長)

教育・研究・貢献における私立大学の役割を示す、田中愛治総長。

つづけて田中総長は、早稲田大学の取り組みについて、研究、教育、貢献の3軸から説明しました。

「本学では創立150周年記念事業の一環として、研究・教育・貢献の三つのグローバルセンター※1により『総合知による世界人類への貢献』を推進し、並行してグローバルエンゲージメントの強化、グローバル水準の研究教育環境の拡充、記念事業の普及活動と財務戦略に取り組んでいます。グローバルエンゲージメントにおいては、学部生の全員留学、優秀な大学院生の海外への挑戦、海外の有力大学との緊密な連携を推進しています。また、英語による研究報告と授業実施ができる教員の採用、極めて優れた研究業績を持つ教員に対する高額給与の設定などを通じ、人材の基盤も強化。『Global Research Center』を軸とする研究推進体制では、迅速な意思決定を実現するため総長・プロボスト・副プロボスト・CFOの4名のリーダーシップのもと、トップダウンにより施策を迅速に展開するとともに、各学術院のボトムアップから生まれる独創的な研究シーズを発展・融合させる仕組みを構築しています」(田中愛治総長)

田中総長からは他にも、研究拠点の先行例、副専攻による領域横断教育や英語学位プログラム、データ科学や数学などの基盤教育、地域探究・貢献入試や地域連携ワークショップ、寄付実績や財務戦略などが共有され、委員からの活発な質疑応答も行われました。

※1 Global Research Center、Global Education Center 、Global Citizenship Centerの3センター。

質疑応答の様子

先進的な研究と産学連携の現場を公開

つづいて政治経済学術院の野口晴子教授が登壇。持続可能な社会における社会厚生のあり方にアプローチする、「ソーシャル&ヒューマン・キャピタル研究所」の活動を報告しました。

「当研究所では、文理融合のチームを基盤に、医療、介護、教育、環境をテーマとした人的資本と社会資本の関係性を、量的・質的なビッグデータの活用やフィールドでの調査・実験を通じて研究しています。文理融合の実践は、人文・社会系領域に独特の研究プロセス、資金・人員・施設不足などの障壁があり、困難が多いのも事実です。そうした中で追い風になったのは、近年における医療・介護領域の行政管理情報の整備でした。ビッグデータへのアクセスは文理融合研究の原動力になります。私たちは持続可能な全世代型社会保障システムの構築へ向けたEBPM※2を目指しており、研究成果であるデータは社会保障審議会や国会で活用される予定です」(野口晴子教授)

学内外、海外の研究機関との連携、多彩な国籍の研究員構成など、活動がダイバーシティに支えられていると語る野口晴子教授。

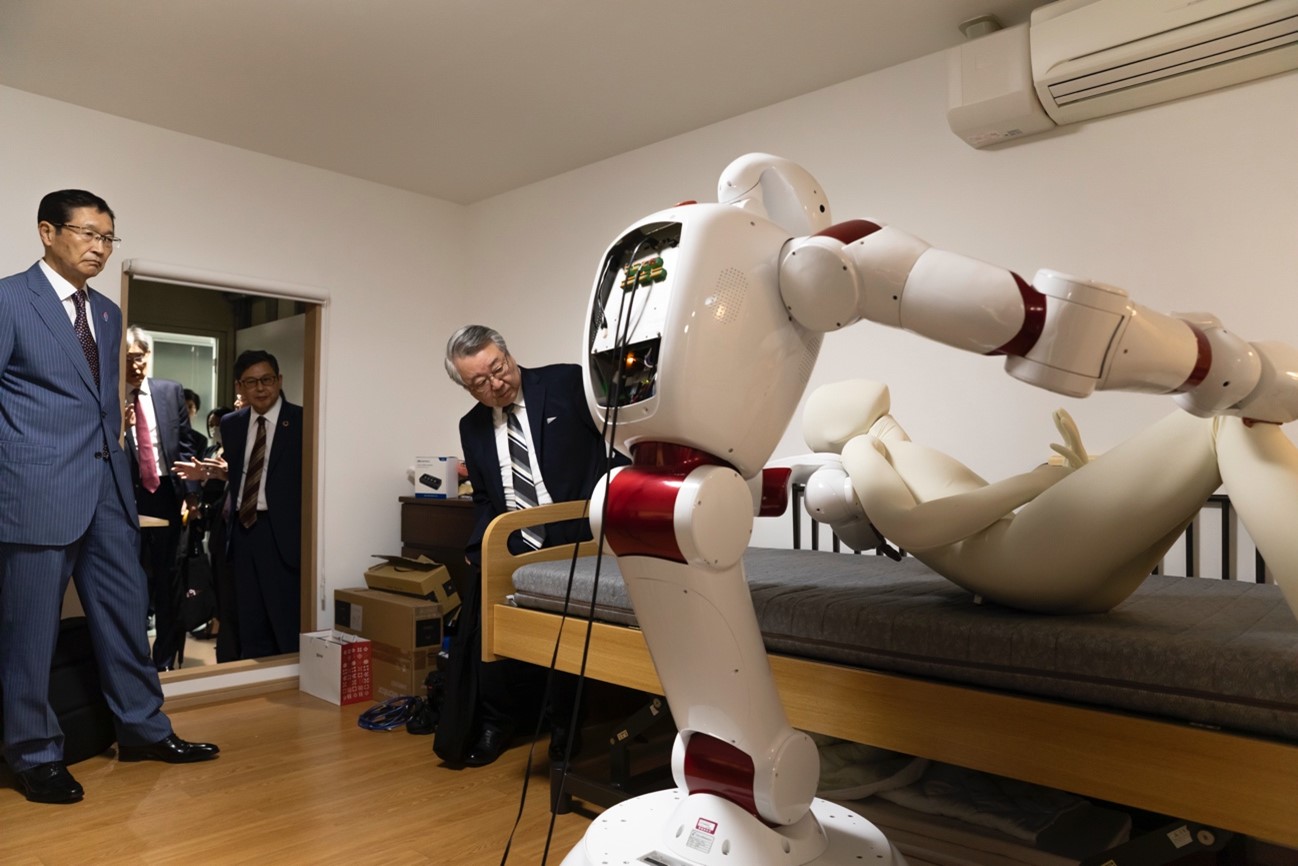

理工学術院の菅野重樹教授は、機構長を務める「次世代ロボット研究機構」の活動を報告。2020年度に内閣府のムーンショットに採択された「一人に一台一生寄り添うスマートロボットAIREC」の研究内容を共有しました。

「スマートロボットAIRECの将来ビジョンは、“一台の柔軟なスマートロボットがなんでもこなすこと”。AIが進化する中では、ハードウェアとの結びつきが重要化しており、多くのシーンで利用されるためには、社会受容性も高めていかなければならないため、さまざまな領域の研究者と連携しています。人に寄り添い、幸せにするロボット研究は日本の強みであり、超高齢社会の課題解決に寄与すると考えています。例えば衣服の着脱など、実際の現場で役立つロボットの実装を、2050年までに成し遂げたいと思います」(菅野重樹教授)

ロボット開発から社会課題解決を目指す菅野重樹教授。

拠点の研究を支える大学院生も質疑応答に参加。教育と研究のエコシステムなどが説明された。

その後検討会委員は、121号館の研究・産学連携現場を見学。菅野教授が開発する靴下の着用やベッドからの起き上がりを支援するロボットが公開されました。

菅野教授が開発するロボットの視察

また理工学術院の林泰弘教授(カーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS)所長)が、カーボンニュートラル社会の実現に向けた企業や自治体との連携、文理融合によるアプローチ、修士・博士5年一貫の大学院教育プログラム(パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム(PEP))について報告。研究現場である「EMS新宿実証センター」において実証研究が進むスマートハウスのモデルも公開されました。

「EMS新宿実証センター」の研究内容を説明する林泰弘教授。

スマートメーターのデモンストレーション。

ヒーターにスイッチを入れるのは慶應義塾塾長の伊藤公平氏。

※2 エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング

大学運営に参画する学生たちが、活動内容を報告

つづいて、「ICC(異文化交流センター)」、「早稲田ポータルオフィス」の視察が行われました。

多様な出身地・国籍の学生が集う ICC では、トークセッションをはじめとする各種イベントの提供を通して、学生が異文化への理解を深めながら、新たな価値観や文化を生み出すことを目指しています。「Waseda Vision 150」の核心戦略のもと、学生の積極的な参画を重視しており、イベントの企画・運営は学生主体で行われています。

異文化交流センターの活動報告。

ICCの学生スタッフによるプレゼンテーション。

学生へのワンストップサービスを目指す早稲田ポータルオフィスでは、約40名の学生スタッフ(スチューデントジョブ)が勤務し、総合案内や学生相談窓口の運営、SNSによる情報の発信を行っています。複雑な業務にも、スチューデントジョブが自らマニュアルを作成して対応するなど、学生の主体性が育まれていることが共有されました。

早稲田ポータルオフィスの見学。

「W Space」などが設置される7号館の視察風景。

その後、戦略的アウトソーシングの体制について、井上文人常任理事より説明されました。早稲田大学では「早稲田大学グループホールディングス」を起点に、各グループ会社が大学運営を支援しています。当日は教育・研究支援事業を行う「株式会社 早稲田大学アカデミックソリューション」のノウハウ、将来構想、他大学への展開などが紹介されました。

最後に、早稲田ポータルオフィスに勤務する学生スタッフ3名との懇談が行われました。委員からは、合理的配慮や履修相談などへの対応、職員との役割分担、将来のキャリアデザインなどが質問され、学生参画の意義やもたらす効果について共有されました。

![学生との懇談の様子。左から小池颯芽さん(文化構想学部2年)、西村凪紗さん(文化構想学部3年)、大石彩乃さん(商学研究科1年[修士課程])。](https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2025/06/b9f0aa522cdc1bd2ef38c531a04d62b6.jpg)

学生との懇談の様子。左から小池颯芽さん(文化構想学部2年)、西村凪紗さん(文化構想学部3年)、大石彩乃さん(商学研究科1年[修士課程])。

2040年を見据えて社会とともに歩む

私立大学の在り方検討会 委員

阿部守一 長野県知事

石川正俊 東京理科大学学長

伊藤公平 慶應義塾長

大野博之 国際学院埼玉短期大学理事長・学長

大森昭生 共愛学園前橋国際大学学長

尾花正啓 和歌山市長

角田雄彦 弁護士、上智大学大学院法学研究科教授

小路明善 アサヒグループホールディングス株式会社会長

田村秀 長野県立大学グローバルマネジメント学部教授

鶴衛 学校法人鶴学園理事長・総長

中村和彦 国立大学法人山梨大学学長

日色保 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長

平子裕志 ANAホールディングス株式会社特別顧問

福原紀彦 日本私立学校振興・共済事業団理事長

村瀬幸雄 岐阜県商工会議所連合会会長、株式会社十六フィナンシャルグループ取締役会長

両角亜希子 東京大学大学院教育学研究科教授