従来とは逆のエポキシドの還元的開裂反応に成功

~ジルコニウムと可視光に着目した触媒を開発~

発表のポイント

- エポキシドからラジカルを与えるジルコノセン/可視光レドックス触媒系を開発。

- チタノセン触媒では切れなかった炭素–酸素結合を開裂することに成功。

- 糖やテルペンなどの天然由来分子を含む幅広いエポキシドの開環を達成。

早稲田大学理工学術院の太田英介(おおたえいすけ)講師、山口潤一郎(やまぐちじゅんいちろう)教授らの研究グループは、世界初のジルコノセン/可視光レドックス触媒系を構築し、エポキシド (※1)の環を開き、ラジカル (※2)を生成する「還元的開環反応」の開発に成功しました。

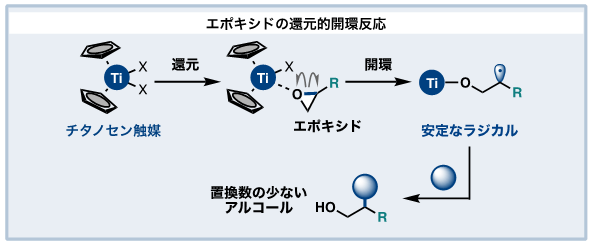

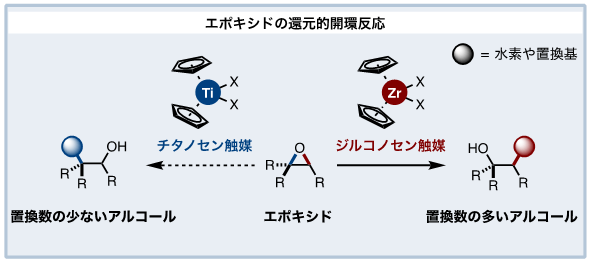

エポキシドは反応性が高く、容易に合成可能なため、その有用化合物への化学変換は盛んに研究されてきました。一般的にエポキシドは他の分子の攻撃を受けて開環しますが、還元的開環反応ではエポキシドが開環した後、他の分子を攻撃することができます。この還元的開環反応には、チタノセン触媒 (※3)が古くから利用され、数々の反応がこの30年に渡って生み出されてきました。チタノセン触媒を用いる開環反応では、エポキシドの二つの炭素–酸素結合のうち、一方の結合が開裂します。今回、研究チームはジルコノセン触媒 (※4)により、チタノセン触媒では開裂しなかったエポキシドのもうひとつの炭素–酸素結合を開裂することに成功しました。チタノセン触媒と相補的に利用可能な触媒系の世界初の発見は、還元的開裂反応の進展に大きな役割を果たすと期待されます。

今回の研究では、ジルコノセンと可視光レドックス触媒 (※5)存在下、エポキシドに可視光を照射することで、炭素–酸素結合が開裂し、アルコールを合成することに成功しました。また、本触媒系を利用したアセタール形成反応や分子内環化反応も達成し、糖やテルペンなどの天然由来分子を含む40種類以上のエポキシドを様々なアルコールへと変換できました。

本研究成果は、Cell Press 社『Chem』のオンライン版に2022年5月3日(現地時間)に掲載されました。

論文名:Catalytic Reductive Ring Opening of Epoxides Enabled by Zirconocene and Photoredox Catalysis(ジルコノセン/可視光レドックス触媒系によるエポキシドの触媒的開環反応)

DOI: 10.1016/j.chempr.2022.04.010

(1)これまでの研究で分かっていたこと

エポキシドは反応性に富む、有機合成化学における基本的な構造です。多くの医農薬品にもこの構造が含まれており、通常は他の分子の攻撃を受けて開環します。一方、還元的開環反応を利用すると、エポキシドからラジカルを生成し、他の分子を攻撃することができます。この還元的開環反応は代替法がほとんどないユニークな反応で、現在有機合成分野で広く使われています。この反応の触媒にはチタノセンが頻用され、広範なエポキシドに適用できます。エポキシドの還元的開環反応では、まずチタノセン触媒が還元を受け、エポキシドが配位します。その後、エポキシドがもつ二つの炭素–酸素結合のうち一方が開裂します。チタノセン触媒を用いた場合は、安定な中間体(ラジカル)を与えるように炭素–酸素結合が開裂し、置換数の少ないアルコールを与えます。

その一方で、もう片方の炭素–酸素結合を切断しラジカルを生成する反応も、少数ながら報告されています。しかし、反応に利用可能なエポキシドや、開環後に攻撃できる分子が限られるという課題がありました。もし、チタノセン触媒反応と同様に、種々のエポキシドに適用でき、様々な分子へ攻撃できる反応が開発できれば、エポキシドから多様なアルコール類を合成でき、分子構築の幅が広がると期待できます。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

早稲田大学の研究グループ(先進理工学研究科博士後期課程1年会田和広さん、修士課程2年平尾まりなさん、理工学術院太田英介講師、山口潤一郎教授ら)は、ジルコノセン触媒を利用して、チタノセン触媒を用いた場合とは逆の位置で、エポキシドの炭素–酸素結合を開裂する触媒系の開発に挑戦しました。

研究グループの一部、右前が今回の研究の中心である会田和広さん

今回開発した還元的開環反応により40種類以上のエポキシドが様々なアルコールに変換可能であることが分かりました。複雑な構造を有する天然物誘導体のエポキシドを開環することも可能です。また、開裂によって生成したラジカルを利用して、様々な分子へ攻撃すること(官能基化)にも成功しました。

(3)そのために新しく開発した手法

今回、エポキシドの還元的開裂反応の開発にあたり、チタノセン触媒と同族元素をもつジルコノセン触媒に着目しました。チタノセンよりも酸素と強く結合するジルコノセンを用いれば、エポキシドの開環反応はより発熱的になると考えられます。物理化学の原理の一つBell-Evans-Polanyi則 (※6)に従うと、反応が発熱的になれば、遷移状態 (※7)の構造はより原系に近づくと予想されます。本研究では遷移状態の構造を変化させるアプローチで、今まで開裂しなかったエポキシドの炭素–酸素結合の切断を試みました。実際に、ジルコノセン/可視光レドックス触媒を利用した還元的開環反応では、チタノセン触媒を用いた場合とは逆の位置で、エポキシドの炭素–酸素結合を切断することに成功しました。

(4)研究の波及効果や社会的影響

今回開発した還元的開裂反応は、ジルコノセン触媒を炭素–酸素結合の開裂に利用した点において画期的です。古くから知られるジルコノセン触媒の新たな機能を引き出すことに成功しました。地殻内存在量が高いジルコニウムと可視光で駆動する本反応は、環境低負荷型反応の側面をもち、今後さらに改良を進めることで、将来的にはエネルギー問題にも貢献できる可能性があります。

(5)今後の課題

チタノセン触媒では切れなかった炭素–酸素結合の開裂に成功したものの、開裂する結合の選択性制御はまだ不完全です。また、エポキシド開裂後の変換反応が水素化、アセタール化、環化反応に限られることも課題です。今後は、より詳細な反応機構解明研究や綿密な反応設計、条件検討により、これらの課題を解決したいと考えています。

(6)研究者のコメント

本研究では、これまで類を見ないジルコノセン/可視光レドックス触媒系の開発に成功しました。前例のない触媒系の構築には苦労しましたが、この独自開発した触媒系を利用して、今後も様々な未踏反応の開発に挑戦します。

(7)用語解説

※1 エポキシド

三環性のエーテル化合物。有機合成に汎用され、容易に合成が可能。求核剤との反応に多用される。

※2 ラジカル

不対電子をもつ反応性の高い分子。化学結合が均等開裂することで生成する。

※3 チタノセン触媒

二つのシクロペンタジエニル基にチタンが挟まれた構造をもつ金属錯体。塩素原子をもつチタノセンジクロリドは最も代表的なチタノセン触媒。

※4 ジルコノセン触媒

二つのシクロペンタジエニル基にジルコニウムが挟まれた構造をもつ金属錯体。

※5 可視光レドックス触媒

可視光で励起され酸化還元反応を引き起こす光触媒。一つの触媒が酸化と還元の両反応を担うため、本触媒を利用した特徴的な反応が近年発見されている。

※6 Bell-Evans-Polanyi則

活性化エネルギーとエネルギー変化の間に直線関係が成り立つという経験則。この原理に従うと、発熱的である反応ほど活性化エネルギーは低くなる。

※7 遷移状態

原系から生成系への反応過程において、最もエネルギーの高い状態。

(8)論文情報

雑誌名:Chem

論文名:Catalytic Reductive Ring Opening of Epoxides Enabled by Zirconocene and Photoredox Catalysis(ジルコノセン/可視光レドックス触媒系によるエポキシドの触媒的開環反応)

執筆者名(所属機関名):Kazuhiro Aida, Marina Hirao, Aiko Funabashi, Natsuhiko Sugimura, Eisuke Ota, and Junichiro Yamaguchi (Waseda University) (会田和広、平尾まりな、船橋藍子、杉村夏彦、太田英介、山口潤一郎)(早稲田大学)

掲載日時(現地時間):5月3日午前11時

掲載日時(日本時間):5月4日午前1時

掲載URL:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2022.04.010

DOI:10.1016/j.chempr.2022.04.010

(9)研究助成

本研究は、科研費(基盤(B)、学術変革研究A「デジタル有機合成」、若手研究)、ERATO、住友財団、福岡直彦財団、里見奨学会、JXTG エネルギー株式会社(現・ENEOS株式会社)による支援を受けて行われました。