- Featured Article

早稲田ジャーナリズム大賞贈呈式開催

石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞

Mon 19 Dec 22

石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞

Mon 19 Dec 22

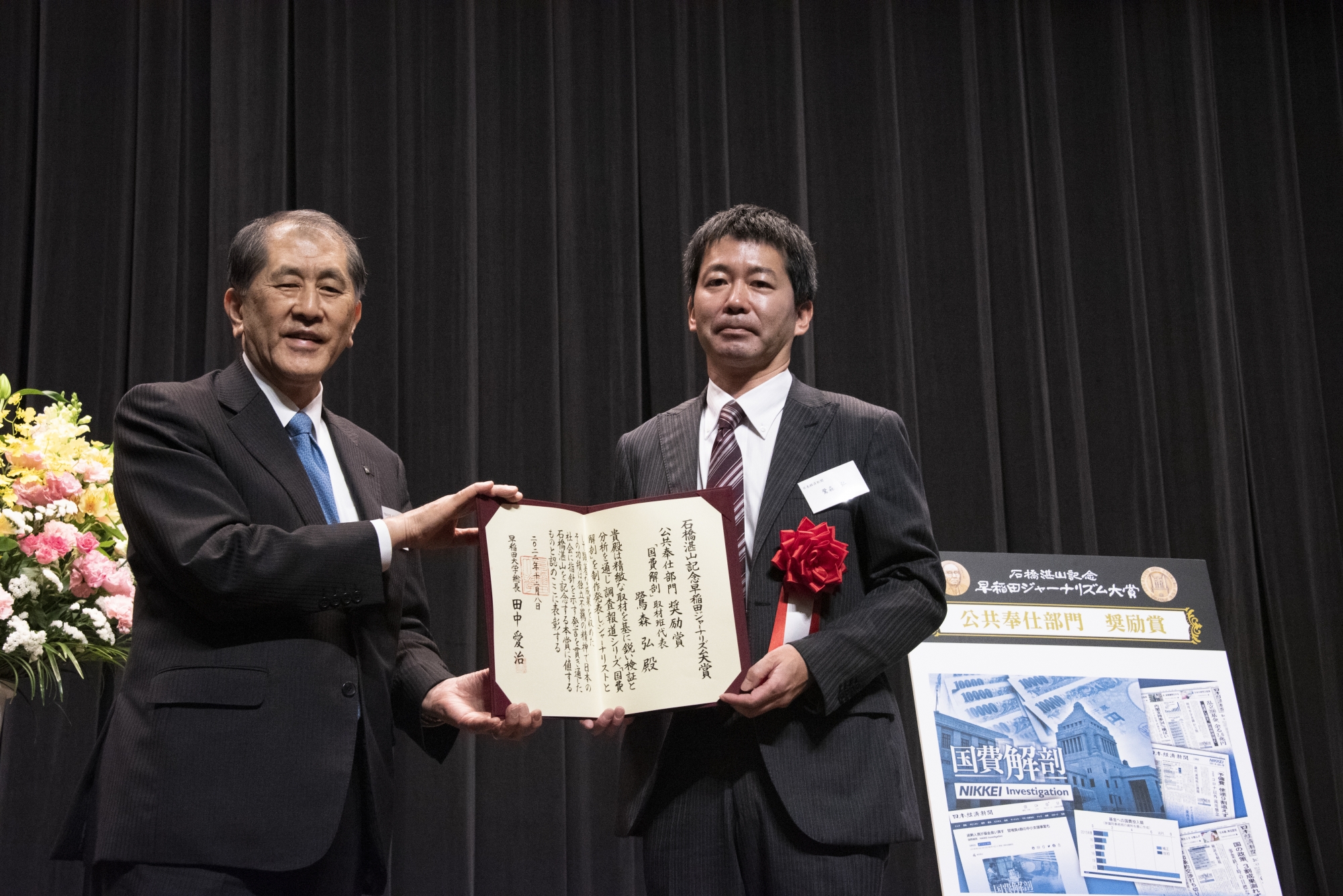

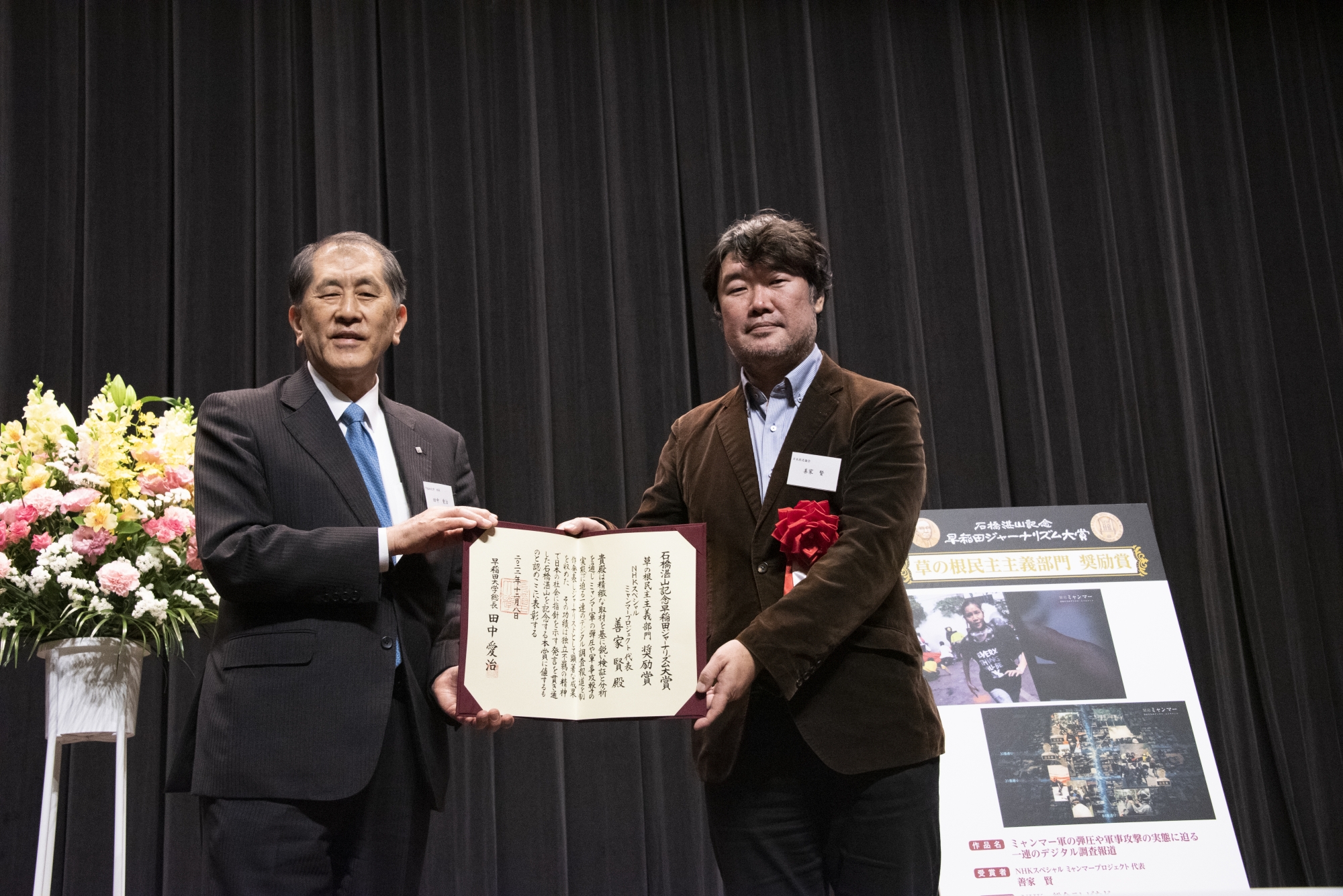

2022年12月8日(木)、第22回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の贈呈式が開催されました。2部門2作品での大賞と2部門3作品での奨励賞授賞となり、受賞者には賞状、副賞のメダル及び目録が授与されました。

第22回 石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞 贈呈式

第22回となる本年度の贈呈式は、受賞者および共に尽力された関係者の方々、田中愛治総長、選考委員、石橋湛山記念財団代表理事 石橋省三様をお招きし、執り行われました。贈呈式では、田中愛治総長から冒頭で式辞がありました。

田中 愛治 総長

挨拶 “信念に沿って判断し行動するという「在野精神」”

『本日、第22回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式にご出席くださいましたこと、心より御礼申し上げます。

奇しくも本日は12月8日、81年前に日本が太平洋戦争の開戦を選択した日にあたります。校歌に「大なる使命を 担ひて立てる われらが行く手は 窮り知らず」と謳った早稲田を与る者として、その使命に改めて思いを致しているところでございます。

本賞は2000年に創設され、2001年に第1回の贈呈式を開催しました。回を重ねるにつれて、賞の社会的評価は高まりつつあります。早稲田大学を代表して、受賞者の皆様に、心よりお祝いを申し上げるとともに、選考委員へも御礼申し上げます。

さて、本賞にその名を冠している石橋湛山・元総理は、ジャーナリストとして長く活躍した後、政界に転じ、本学出身者として初めて内閣総理大臣になった方でございます。湛山はジャーナリストとして、また政治家として理想を見失わず、多様で複雑な現実から目を逸らさず、そしてまた時勢に右顧左眄(うこさべん)することなく、自らの主義・主張を堂々と貫き通しました。このことは、早稲田大学の創立者であります大隈重信とも共通していると考えております。よく早稲田は「在野精神」のことをいわれますが、この「在野精神」とは、単に野党としてなにか物を言うということをことではなく、どのような立場にあっても、時の政権や権力におもねらないということであると思います。明治14年の政変で閣外へ追い出された大隈重信も同様でありました。自分の信念に沿って判断し行動するという「在野精神」が、石橋湛山にも、まっすぐに伝えられていたと存じています。

その精神を受け継ぐべく、今回の授賞作はいずれも、日々生起する膨大な出来事の中から発掘された歴史的事実を丹念に掘り下げ、権力による隠蔽や捏造、あるいは恣意的な操作を排除し、決して忘れられない事件や問題を訴えた調査報道でございます。その手法も、ジャーナリズムの新たな可能性を示唆しているように感じられます。

わたくしも政治学を学ぶ者として、ミャンマーの軍による国民に対する弾圧については大変な怒りを感じ、またロシアによるウクライナへの侵略についても心が張り裂けるような気持で見ております。大事なことは、自由民主主義という、機会の平等と言論の自由が守られることが非常に重要であるということを身に染みて感じております。その根底を貫いている作品ばかりが毎年選出されていることは大変うれしいことであり、この賞が評価されていることも大変ありがたいことであります。

本学では、2002年から「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞記念講座」を開講しております。この講座は、ジャーナリストを志す学生たちにとって大変意義深いものであり、ジャーナリズムの本質や役割を深く考えるとともに将来への希望を与えていただく貴重な機会となっております。ジャーナリズムを学ぶ学生に教えられることは、単に事実のみではなく、報道する魂やその姿勢が重要であるだろうと思います。その教育を早稲田大学で行えることは、大変ありがたいことであります。

最後に、重ねて受賞者の皆様のご研鑽とご苦労に最大限の敬意を払いますとともに、この受賞がさらなる飛躍の契機となることを心から願っています。』

- LINK

挨拶 “ジャーナリストの一層の活躍を”

『まずは受賞者の皆様、受賞、大変おめでとうございます。

最近若い方とディスカッションをする機会がありました。平成に入った頃の日本は結構すごかった、と。それが最近はG7のなかでも一人当たりGDPが最下位になりました。アジアのなかでも昔は「トップが日本」と言われていたのが、シンガポール・香港に抜かれ、近々は韓国にも抜かれるだろうと言われております。どうしてなのか? 結局、日本というのは同質社会だと。似たような考え方を持つ人々ばかりが集まって、仲良く傷をなめあっているという社会だからなかなか変化しないと。その通りでありまして、日本はまだまだ男社会で、上場会社でも女性役員比率が先進国のなかで際立って低いということもあります。

そんな社会を変えるにはどうしたら良いか? という議論をしました。その議論のなかで、ジャーナリストはやはり大事な役割をになうのではないか? この様な社会に風穴を開けるのがジャーナリストの役割ではないか? 同質仲良しクラブに風穴をあけて、それではおかしいのではないか、違う考え方があるのではないか、ということを知らしめるというのがジャーナリストの大きな役割ではないか、と思っています。

石橋湛山もなるべく違う考えを持った人間から話を聞こう、違う考えを持った人と意見をぶつけ合おうということを習慣としていました。ジャーナリストというのは、そういうことを習慣としてやっていただくことが必要ですし、今日授賞された方々は身をもって実践されていると思うのですが、そのようなジャーナリストの一層の活躍をお願いしたいと思っている次第です。

来年は湛山が亡くなりちょうど50年になり、イベントを計画しております。来年6月17日に、早稲田大学でパネルディスカッションを予定しております。最近の社会情勢のなかでのジャーナリストやジャーナリズムの役割、ということをテーマに、ジャーナリストの方々に議論をしていきたいと思っております。ぜひみなさまにもご参加いただきたくお願いいたします。

本日の授賞者の皆様方にはさらなるご活躍をお願いし、またジャーナリストを盛り上げる「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」のますますの発展をお祈りいたします。』

石橋 省三 様

全体講評

山根 基世 委員

各受賞者への賞状と副賞の贈呈後、選考委員を代表して山根 基世委員から講評が述べられました。

『今回は134作品が集まり、最終選考に残った10作品について、我々選考委員10名が対面で会議室に集まり、議論を尽くしました。当初、高得点を得ていた作品が、話し合いを経て、選にもれるといったどんでん返しもありましたけれども、最終的には、選考委員全員が納得できる結果に至りました。選ばれた5作品それぞれについて、ご紹介いたします。』

大賞 2作品の講評

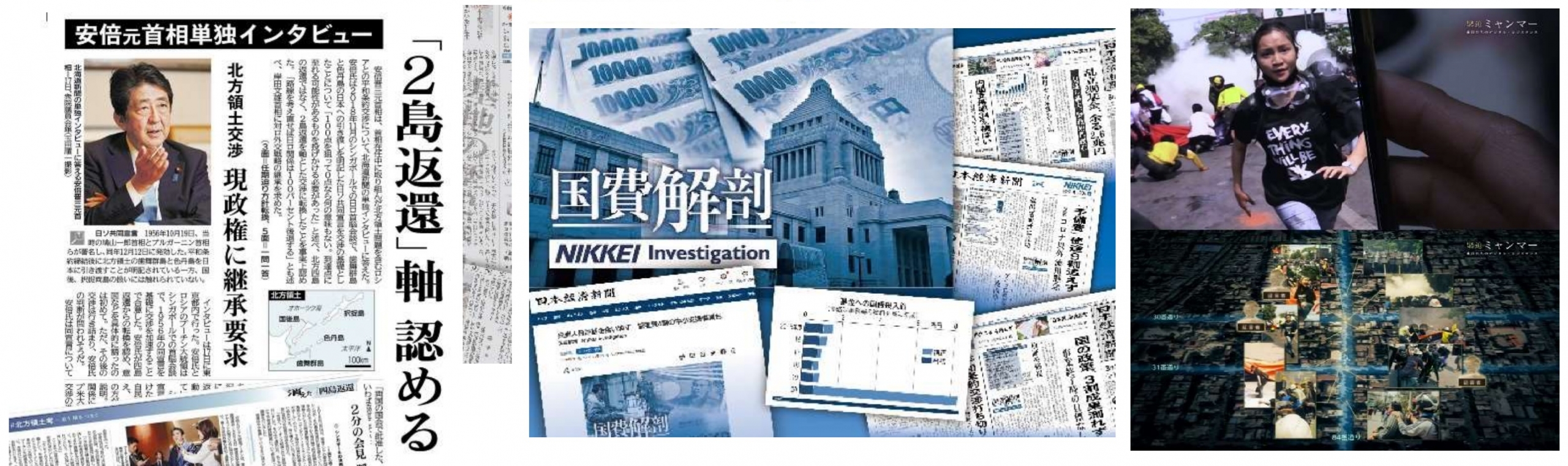

【公共奉仕部門 大賞】Fujiと沖縄 本土復帰50年

初めにタイトルをみたとき、唐突な感じがしたのですが、記事をよく読むと、「ああ、そうなのか」と納得がいきました。戦後すぐから11年にわたって、富士山麓に、米軍基地があり、沖縄と全く同じように、米兵が起こす事故や事件に巻き込まれ、大変な苦しみを味わっているにもかかわらず、謝罪も補償も受けることができず、理不尽な運命に苦しんだ人々が大勢いたのですね。丁寧に取材した、その具体的事例がたくさん掲載されていました。それを読んで「ああ、山梨もまた沖縄だったのだ」と。そのことを忘れかけていた地元の人たちや、何も知らなかった若者たちに、この歴史的事実を、きちんと知らしめる貴重な記事だと思いました。特に私が興味を持ったのは、山梨学院大学の教授の言葉で、「大学生にアンケートを取ると、3割が沖縄戦を知らない。15年前までは、日本人の中には沖縄に対する後ろめたさというのがあって、日本人はみな、それを共有していた。ところがいまは、それが消えてしまい、全く無関心な層が広がっている」ということでした。口では沖縄の基地問題は日本全体の問題だといいながらも、本土の人にとって他人事になっている。こうした中で山梨日日新聞が、沖縄を我が事として率先して大キャンペーンを張ったことの意味は大変大きく、日本中の意識を変えていこうという覚悟や決意、ジャーナリストとしての矜持のようなものを感じました。

【草の根民主主義部門 大賞】「‟玉砕”の島を生きて ~テニアン島 日本人移民の記録~」

太田直子ディレクターが、20年がかりで取材し、カメラをまわし、ナレーションもいれた、ライフワークといえるような作品です。テニアン島についてさまざまな情報はあったけれど、沖縄戦より前にあれだけの集団自決が起きていたことは、殆ど知られていませんでした。長い歳月をかけ、太田さんが、真摯な取材を続けて人間関係を築いたからこそ、当事者自身の肉声による証言を記録することができた、希有な番組だと思います。

壮絶な事実を語るとき、ひとはどういう声になり、どういう表情になるのか・・・画面に見入り、証言を聞きながら、「これが人間なのだ、これは人間の記録なのだ」と、深い感銘を受けました。活字とは違う映像の力を感じました。

奨励賞 3作品の講評

【公共奉仕部門 奨励賞】「消えた『四島返還』」を柱とする「#北方領土考」キャンペーン

第二次安倍政権の、北方四島に関わる日ロ交渉の全記録といってもいいような大変大がかりな記事でした。政権内部がどのような力関係であったのか、外交の裏の裏ではどういった駆け引きが行われていたのか、といった、微に入り細に渡る情報が溢れていて、新聞記事として大変興味深く読ませていただきました。新聞がデジタル版を兼ねるようになってから、情報の量や質が変わってきているのを感じており、今後もどうなっていくのかは注視していきたい思いますが、今回の情報量も膨大で「読む方の身にもなってよ」と、ちょっと思いました。(笑)とはいえ、ジャーナリストの視点からの貴重な記録であり、歴史的な第一級の資料として残る作品だと思います。

【公共奉仕部門 奨励賞】調査報道シリーズ「国費解剖」

コロナ禍を期に、地域医療・畜産・脱炭素関連、あらゆるジャンルにおいて、200以上もの基金が乱立されている現実と、そこに多額の税金がつぎ込まれていること、その使い方が大変不適切なのではないかといった指摘、基金の運営にあたっても情報公開がきちんとなされたおらず杜撰であり、国会審議を経ずに使用できる「コロナ予備費」も多額に予算が積まれているけれど、その9割が使途不明であるという…この記事により知った事実がたくさんあり、これだけ生活に困窮している人が溢れているのに、と大変な憤りを感じました。私たち国民が声を上げるためにも、このテーマに更に力を入れて頂きたいと思います。「このテーマは大変重要であり着眼点はすばらしけれど、読んでもらうための工夫があれば、なおよかった」という意見があったことを申し添えておきます。

【草の根民主主義部門 奨励賞】ミャンマー軍の弾圧や軍事攻撃の実態に迫る一連のデジタル調査報道

今年2月にロシアがウクライナに侵攻して以来、日本の報道はウクライナ一色となっていましたが、この番組は4月に放送されました。ミャンマーでこれだけの惨事が起きていることを、この時点で、日本だけでなく世界中に発信したことに、非常に重要な意味があったと思います。

従来は、戦場報道といえば現地に入り込んで取材をする、という手法が中心でしたが、ミャンマーのように危険で、現地に入るのが難しいケースでは、「オシント」という新しい手法がいかに有効であるかがよく分かりました。デジタル情報を世界中から集め、その情報を精査し、うまく編集したとき、すばらしい報道となりうると。新しい「戦争報道」の道を切り拓いた番組ではないかと感心いたしました。オシント情報のみにとどまらず、在日ミャンマー人のご夫婦の存在が、この番組に血を通わせています。祖国の同胞に向ける彼らの眼差しを通して、ミャンマーで静かなデモを行っていた若者達が、軍の弾圧により激しい戦闘員にならざるをえなかった、その心の機微まで伝わってくるように思いました。

『それぞれすばらしい5つの作品をみせていただき、大変感謝しています。私は2014年から選考委員を務めてきたのですが、今日が最後なので、今回の選考で感じたことを述べさせて頂きたいと思います。選には漏れましたが平井美帆さんのノンフィクション作品「ソ連兵へ差し出された娘たち」が、このテニアン島の作品とともに、私の心に深く突き刺さりました。敗戦直後の旧満州の開拓村で、襲ってくるソ連兵をなだめるために若い女性たちが差し出されていたという事実が書かれています。開拓村には、日本の村での力関係、権力構造がそのまま持ち込まれ、権力を持つ男たちが密室で全てを決めて、それに逆らうことはできないという状況の中で起きたことなのです。その権力構造は、今も変わらないのではないではないでしょうか。今回受賞したどの作品にも、その根底には、一握りの権力を握った男性たちが決定したことによって、弱者が悲惨な運命に陥れられているという共通の構造が潜んでいるような気がしています。

こういう世の中のあり方を変えるには、ジェンダー・差別・人権の問題などについて、大きな視野で、きっちりと取り組むジャーナリズムが是非必要だと、骨身にしみて痛感しています。これからのジャーナリズムを支える皆さん、是非よろしくお願いいたします。』

各受賞者の方々の挨拶

【公共奉仕部門 大賞】

Fujiと沖縄 本土復帰50年 前島 文彦 様

【草の根民主主義部門 大賞】

「“玉砕”の島を生きて~テニアン島日本人移民の記録~」 太田 直子 様

【公共奉仕部門 奨励賞】

連載「消えた『四島返還』」を柱とする「#北方領土考」キャンペーン 渡辺 玲男 様

【公共奉仕部門 奨励賞】

調査報道シリーズ「国費解剖」 鷺森 弘 様

【草の根民主主義部門 奨励賞】

ミャンマー軍の弾圧や軍事攻撃の実態に迫る一連のデジタル調査報道 善家 賢 様

関連リンク・第23回 早稲田ジャーナリズム大賞に向けて

第23回(2023年度)「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の応募詳細につきましては、今春に発表いたします。たくさんの作品の応募・推薦をお待ちしております。

本賞は広く社会文化と公共の利益に貢献したジャーナリスト個人の活動を発掘し、顕彰することにより、社会的使命・責任を自覚した言論人の育成と、自由かつ開かれた言論環境の形成への寄与を目的としています。

本賞及びこれまでの授賞作等については、以下のWebページをご覧ください。