【公共奉仕部門 奨励賞】

連載「消えた『四島返還』」を柱とする「#北方領土考」キャンペーン

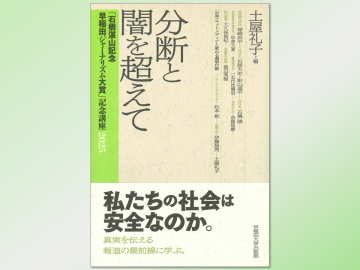

北海道新聞、北海道新聞電子版特設サイト、書籍「消えた『四島返還』 安倍政権 日ロ交渉2800日を追う」

北海道新聞日ロ取材班 代表 渡辺 玲男 氏の挨拶

ただいまご紹介いただきました、北海道新聞東京報道編集センターの渡辺と申します。

この度は大変名誉な賞をいただきまして、本当に光栄に思っております。

取材班を代表しお話しさせていただきたいと思います。

私たちの今回のプロジェクトが始まったのは2年前の9月、安倍首相が突然辞任したことを受けて始まりました。ただこの「消えた『四島返還』」という連載ができたのは、10年前、2012年の安倍政権誕生のときから、東京、ロシアのモスクワやサハリン、また北方領土に隣接する北海道東部の地域の人々を現場で取材してきた50人以上の記者の情報があって実現しました。日々の地道な取材活動の積み重ねがこういった賞につながったことは大変に励みになりますし、支えてくれた多くの同僚や、取材に協力してくれた方々に、この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。

北方領土問題は、戦後80年近く経っても未解決の日本外交にとっても大変大きな課題だと思います。ただ、取材をしてきて感じたのは、この問題があまり知られていないということです。そもそもどういった歴史的経緯があり、日本とロシア双方がどのような主張をしてきたのか、また北海道東部の隣接する地域に住む人達がどのような状況にあって、どういう思いでいるのか、そういったことがあまり知られていないということを、取材をしながら感じていました。私自身、北海道新聞に入り実際に取材を担当するまではあまり知らなかったこともあり、それだけに、取材をした結果を多くの人に伝えたいと思ってこれまでやってきました。

安倍政権の間には、プーチン大統領との首脳会談が通算27回も行われ、歴代政権で最も踏み込んだ交渉が行われたのは間違いないと思います。ただこの間、首脳会談の前後になると関心が高まり報道も過熱して注目されるのですが、それが終わると、またすぐ関心が引く、ということの繰り返しでした。そういった中で、安倍首相が退陣したあと、歴代政権が目指してきた四島返還から二島返還に転換するという大きな転換が行われたことについても、あまりその実態が知られていないということを感じました。やはり取材してきた私たちが、歴史の記録を残さなければいけないという思いで取り組んできました。

「消えた『四島返還』」という連載は昨年7月にまず北海道新聞電子版で公開しました。北海道だけでなく全国の皆さんにも知ってもらいたいと、新聞紙面ではなく先に電子版で公開するという新たな試みです。そのあと書籍となって、今年の2月に北海道新聞の紙面での連載が始まりました。その直後にロシアのウクライナ侵攻があり、7月に安倍首相が亡くなるという想定外のことが次々とあり、当初想定より30回ほど連載の数も増え、125回というかなりの回数になってしまいました。ただ、大変長い連載になってしまったのですが、できるだけ詳細に記録として残したいと思って取り組んだプロジェクトです。

ロシアのウクライナ侵攻以降、ロシアは平和条約交渉を拒否して北方四島に渡るためのビザなし交流も政府間合意が破棄され、日ロ関係は戦後もっとも難しい時期だと言われています。いま取材をしていても、日本政府の中では、ロシアとはもう付き合う必要もない、対談も必要ない、という空気も感じています。ただ一方で、ロシアが日本の隣国であることは変わりませんし、それに向き合っていかなくてはいけないと思っています。今後ロシアとどう関係を再構築していくかを考える上で、安倍政権による交渉で何が行われていたかということを多くの方に知っていただきたいと思いますし、そのために少しでも私たちの記録が役立てばと思っています。

最後に、日ロ関係がこのような状況となり、ますます政治家・大手メディアの関心が下がっていくと思います。そういう中だからこそ、北海道新聞が今までに以上に粘り強く伝え続けていかなければならないと思っています。そのために、このような賞をいただいたことは非常に励みになりますし、エールと受け止めて引き続き報道を続けたいと思っています。

本日はありがとうございました。