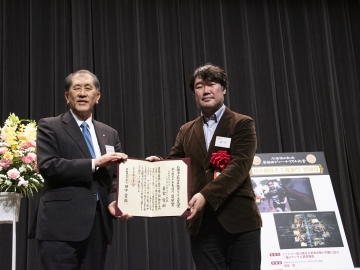

【草の根民主主義部門 奨励賞】

ミャンマー軍の弾圧や軍事攻撃の実態に迫る一連のデジタル調査報道

NHK 総合テレビなど

NHKスペシャル ミャンマープロジェクト 代表 善家 賢 氏の挨拶

善家賢と申します。普段はNHKスペシャルのチーフプロデューサーをしております。

今回は本当にありがとうございます。早稲田ジャーナリズム大賞は一番欲しかった賞といっても過言ではないので大変光栄に思っております。

先ほど山根さんから「戦争報道」と呼んでいただき、おこがましくも、大変嬉しく思いました。最近、OSINT(オープン・ソース・インテリジェンス)という新しい調査報道の手法を、皆さんもよくTV・新聞等で目にされていると思います。私も30年近くNHKでディレクター・プロデューサーをしており、これまでは「現場で取材をしてなんぼ」という世界で育ってきました。当然、ミャンマーについても、昨年2月にクーデターが起きた際には、記者やディレクターを現地に派遣することが出来ないかと動きましたが、ミャンマー軍が「緊急事態宣言」を発したため、現地の空港に国際線が着陸できなくなるなど、日本から行くことができない事態に直面していました。そうした状況下で、番組を制作し、現地で何が起きているのか、その実態を描くのは非常に難しく、どうしたものかと頭を抱えている時に、1人のディレクターから「在日ミャンマー人のウィンチョウさん夫妻のところに、SNS経由で、膨大な動画と写真が集まってきている」という話を聞きました。メディアが完全に統制され、軍の弾圧の実態が世界に伝わらないため、現地のミャンマー市民たちがスマホで写真を撮って、ネットやSNSで発信しており、ウィンチョウさんがそのハブになっていたのです。

そのディレクターの話を聞いて、「これはすごいことが起きている」と感じ、それらの動画や写真を番組で活用出来るかも知れないと思い立って、OSINTに挑戦することにしました。そして、今日、会場に来ている同僚の松島チーフプロデューサー、高田ディレクターを含め5人で、数百本の動画を見始めるところから始めました。ただ、当初、ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストなどの先例を見て、追いつけ追い越せでやってみようという意気込みだけはあったのですが、実際の作業は予想以上に大変でした。例えば、ある19歳の女性がデモ中に銃弾に倒れ、軍がその責任を否定していたため、その死の瞬間の動画を探し、軍の主張を覆すという目標を持っていたのですが、そうした動画や、現場にいた人の証言を探すのは困難を極めました。最終的には、様々な専門家や、アムネスティ・インターナショナルといった国際人権NGOなどの支援を得ながら、何とか乗り越え、1本目のNHKスペシャル「緊迫ミャンマー」を制作。その後、2本目となる「混迷ミャンマー」を制作するに至りました。

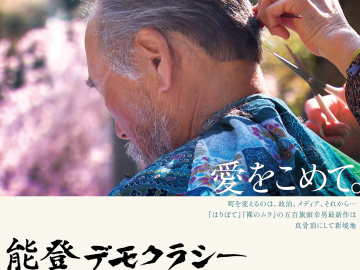

もう一点、先ほど評価していただいた点として挙げられるのは、私たち報道機関が、どれだけミャンマーの問題を報じ続けられるかという点です。特に、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降、国内外のメディアや視聴者の目が、どうしてもそちらに向いてしまうという現象が起きました。特に、欧米メディアだとその傾向が強いと思います。ただ、そうなると、アジアについての報道にどうしても穴が開いてしまい、徐々に忘れ去られていってしまう…それはよくないと思っていました。そんな時に、再び、ウィンチョウさん夫妻からの情報もあって、その後も、軍の弾圧や無差別な攻撃がエスカレートして内戦が泥沼化し、より多くの若者たちの命が失われてている現状を知り、その事実を報じないわけにはいかないと強く感じました。

「アジアの片隅で起きている内戦を決して忘れないでください」という意味も込めて、3本目となるNHKスペシャル「忘れられゆく戦場」を制作し、大きな反響をいただきました。また、先日、幸運にも、1本目の「緊迫ミャンマー」が、国際エミー賞のドキュメンタリー部門にノミネートされました。ノミネート4本のうち2本はイラクやISISで、欧米メディアの視線は依然としてそちらにあると感じました。もちろん、それらも決して忘れてはいけない重要なテーマですが、ミャンマーについての私たちの番組が、最終的にエミー賞こそ逃しましたが、ノミネートをされたことで、まだ軍の弾圧によって苦しんでいる市民がいることを世界に伝えられたという点では非常に価値があったと感じましたし、やはりアジアの放送局がアジアについて報じないといけないとも思いました。国際報道という意味では、中国や北朝鮮なども含めて注視していくことが、アジアの放送局として重要なのではないかと思っています。

最後になりますが、今後の報道のあり方として、やはりOSINTは今後ますます重要な手法になると考えています。私も特派員を経験しましたので、特に、戦争や紛争を報道する際、“現場主義”というのは大事にしたいと思っています。しかし最近、平時の報道でも、中国など一部の国で、取材ビザが下りづらい、あるいは、取材ビザが下りても自由に取材ができないという現象が起きています。権威主義的だとされている国々は特にそうです。現地に行ったはいいが、自由に取材ができないと、調査報道などで真実を解明することは出来ません。そういう意味では、現場に行きながらも、両輪として、OSINTのように、当局の許可を得なくとも「公開情報」を最大限活用して調査が出来る手法をメディアの側が増やしていかないと、与えられた情報だけを報道することになってしまいます。そこで大事なのは、先ほど日本経済新聞の鷺森さんもおっしゃっていましたが、人材育成です。まだ現時点では、OSINTをやれる人間は限られていて、私たちも人材不足に直面しており、思うように拡大できない状況にあります。そういう意味では、早稲田大学には優秀な学生さんが集まっていますし、その中から新しいジャーナリズムを担う人が、一人でも多く輩出されることを期待したいと思っています。今後は従来のジャーナリズムも学び、OSINT的な手法も学ぶことで新しい報道を生み出していく。私たちも、そうした新しい報道の可能性を若い人たちに提示できるような番組を作っていきたいと、改めて思いました。

今回はありがとうございました。