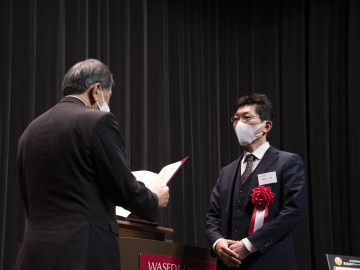

【公共奉仕部門 大賞】

Fujiと沖縄 本土復帰50年

山梨日日新聞 本紙及び電子版

Fujiと沖縄 本土復帰50年取材班 代表 前島 文彦 氏の挨拶

この度は大変栄誉ある賞をいただき、心より御礼申し上げます。

とりわけ山梨で幼少期を過ごした石橋湛山の名を冠したこの賞について、山梨出身の建築家内藤多仲が構造設計を担当したここ大隈記念講堂で、富士を愛し八ヶ岳に美術館を構える平山郁夫さんがデザインを担当したメダルを授与されることは、ひとりの山梨県民としてこの上ない喜びです。

その湛山が書いた一遍の論説が終戦から間もないころ、東洋経済新報に掲載されました。「進駐米軍の暴行 世界の平和建設を妨げん」と題したこの論説は、米軍による相次ぐ暴行事件を告発する内容でした。事件や事故が多発したのが、山梨県の北富士演習場の周辺でした。しかし、この被害の実態は、市民に共有されることはありませんでした。湛山の論説は連合国軍総司令部の逆鱗に触れて頒布禁止処分となり、新聞社も放送局もプレスコードによって米兵の狼藉を伝えることはできず、いわば猿ぐつわをかませられた状態になったのです。

私たちが、「Fujiと沖縄」で試みたのは、この覆い隠された歴史を掘り起こすことでした。取材は難航しました。被害者の状況を記した「全国調達庁職員労働組合」が行った実態調査を基に事件の当事者宅を訪ねると、そこは更地となっていて何もありませんでした。当時を知るであろう遺族にようやく会えても「もうそっとしておいてほしい」と謝絶されました。米兵相手の色街として栄えた時代は地元にとって「負の歴史」であり、古老の口は重く体験談を得ることも容易ではありませんでした。

一時は企画のとん挫も頭をよぎりましたが、関係者の多くが鬼籍に入る中で、歴史的事実を地元紙として記録する最後のチャンスであると自分たちに言い聞かせ、粘り強く取材交渉し、実名にこだわって聞き取った証言が今回の連載の肝の部分となります。そして、取材を進めるほどに浮かび上がってきた当時の山梨の情景は、現在の沖縄の状況と重なり合うものでした。

終戦から77年がたち、日本と米国との関係性はかつて干戈(かんか)を交えたと思えぬほど大きく改善し、良好な関係を築いています。しかしながら、米軍基地をめぐる不平等な関係性が抜本的に解決されたとは言えません。その負担は「基地面積比7割」の数字に代表されるように、質・量ともに沖縄に集中しています。

沖縄の日本復帰50年となった今年5月15日、琉球新報は「変わらぬ基地 続く苦悩」という50年前の紙面を復刻させて掲載し、基地の重圧を訴えました。沖縄タイムスの当時の編集局長であった与那嶺一枝さんは、復帰50年の受け止めを「祝意でも失望でもなく憂鬱」と書き、理由の一つに米軍による女性への深刻な人権侵害である暴行事件が起き続けていることを挙げました。負担軽減を求める切実な声に対し、本土の側は見て見ぬふりをし、あるいは嘲笑や揶揄で迎え、あからさまな敵意を投げつけることさえあります。差別的な取り扱いをうける側が頭を低くして気持ちを押し殺し、目立たぬように生きねばならぬ社会というのは健全とは言えません。

米軍基地に関して、ごく一部の地域を除けば、本土の側にどこか漂う他人事感は、本土にあった基地被害が同時代に共有されないままに忘れ去られ、遠い過去のものとなってしまったことも、無関係ではないと思います。

米軍基地の根は本土の側にこそあったのだという足元の歴史を知り、沖縄の声に虚心坦懐に耳を傾け、一人一人が当事者としてこの問題と向き合う機会となることを心から願い、受賞の挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。