【公共奉仕部門 奨励賞】

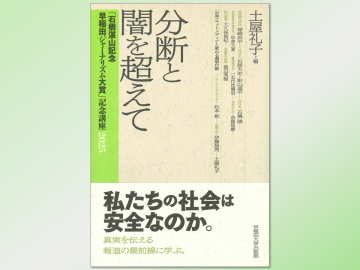

調査報道シリーズ「国費解剖」

日本経済新聞、日経電子版

「国費解剖」取材班 代表 鷺森 弘 氏の挨拶

ご紹介にあずかりました、日本経済新聞の鷺森でございます。

この度は、偉大な先人の名を冠した名誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。

数多くの類まれな応募作品の中から私たちの作品を選んでくださった選考委員のみなさんに取材班を代表して厚く御礼申し上げます。

私自身このような素晴らしい賞をいただけるとは思ってもおりませんでした。過去の受賞作を拝見していますと、非常に斬新なテーマで、鋭い切り口、重層的な取材の足跡、そして圧倒的な記事のインパクトがありまして、まさにそれぞれの時代を体現した力作ばかりです。それに比べて私たちが手掛けた「国費解剖」シリーズは財政問題という地味で、しかもとっつきにくいテーマであり、なによりもかねて問題点が指摘されてきた、いわば大いに語られてきた素材だったわけです。

日本経済新聞は長年財政問題を取り扱い、まさにこの時期、12月は税制問題とか、予算編成のニュースに担当記者がかけずりまわるということをずっと続けてきたわけですけれども、なぜ改めてこの財政問題を、しかも調査報道という形で取り上げようとしたのかと言いますと、きっかけのひとつが、2年前に構想が浮上した「脱炭素基金」というものでした。

2050年に、カーボンニュートラル、つまり温暖化ガス排出を実質ゼロにするということを国際公約に掲げた当時の菅政権が脱炭素技術の研究開発を支援する基金を立ち上げる政策を立ち上げました。その金額は当初1兆円だったんですけれども、菅首相の鶴の一声で2兆円になったという報道に触れまして、とてつもない違和感をおぼえました。もちろん脱炭素は重要ですから、きちんとした根拠と狙いがあって、それが2兆円になったのであればよいのですけれども、首相の一声で倍増するというのはあまりにも税金の使い方として雑なのではないかと思いました。令和になってから一般会計の当初予算が100兆円を超える年が続いています。もともと財政規律が緩んでいるという問題意識はありましたけれども、1兆円が2兆円に簡単に膨らむ様子を見て、なぜこのような使い方が生じるのかを探ってみようと思ったわけです。

このように「国費解剖」シリーズは内部告発者が起点になったわけではありませんし、悪意をもった人物や組織をターゲットにしているわけではありません。我々がターゲットにしたのは、財政規律が緩んで歳出規模を膨らませていく構造的な問題です。いわば、財政民主主義の危機とも言える実態を明らかにしようと考えました。

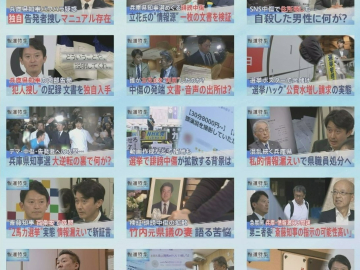

そのために意識したのは、国民には見えにくいブラックボックスとなっている題材を取り上げること、そして、データ分析を骨格に据えたデータジャーナリズムの手法で迫るということ、複雑で膨大な公開情報を読み解き構造的な問題を浮かび上がらせることでした。

シリーズ初期に集中的に取り上げた基金はその恰好の的になりました。官僚の方はあとで国庫に返せばいいんじゃないのというような話もありましたけれども、それだけ大きなお金が眠っているということは、本来他にもっと適切な使い方ができたはずです。本当に必要な政策にお金が回らないということが発生しているわけで、こういったものを丹念に取り上げ、新しいアプローチによって、古くから指摘されてきた財政問題に新しい光をあてることができたのではないかと自負しています。

もうひとつ申し上げますと、私たち取材班は、私も含めて財政問題にはほとんど素人でした。何人かは政策や財政問題に明るい記者はいましたけれども、ほとんどが素人です。それぞれ素材と向き合ったときに、取るに足らないとか、当たり前といった概念はありませんでした。これまで光が当たってこなかった基金や予備費などを細かいことと思うのではなく、なぜこんな不思議な仕組みがきちんとチェックもされずに、しかも規模を膨らませてきたのかを素直に考えることができました。

このシリーズのひとつひとつの素材は非常に地味です。しかし非常に奥深い素材です。予算の無駄遣いをセンセーショナルに取り上げるのではなく、ひとつひとつの記事がインパクトをあたえるわけではありませんけれども、見えない病巣を解剖していくということにこだわったことで、全体を通して問題の深刻さを少しでも伝えることができたのではと思っています。

日本経済新聞は2017年に調査報道を手がけるチームを作りました。わずかチームは4人だったんですけれども、昨年4月におよそ20人の調査報道グループに育ちました。グループ発足の第一弾の報道を高く評価していただけたことはグループのメンバーのみならず、弊社全体にとって大きな励みとなります。

1946年にジョン・ハーシーという記者が、ニューヨーカーという雑誌にヒロシマへの原爆投下後の状況を全ページにわたって載せた「Hiroshima」という有名な記事があります。その作品は今でも調査報道の金字塔ですけれども、当時のニューヨーカー編集長だったハロルド・ロスという方がこのように言ったとある書物に書かれていました。「他の記者たちに無視されているような、丸見えの状態で隠されている重大なネタを探せ」。完全に奥深いところで隠されているもの以外に我々の目の前にあっても誰も気づいていない重大な問題があると思います。国費解剖シリーズでは、この言葉を実践したいと思っていました。私たちの調査報道も発展途上なんですけれども、発表時の講評では「読者を積極的に巻き込む工夫が求められている・・・社会を動かす世論形成力を報道に実装させるために表現形式を模索する挑戦にも期待したい。」という叱咤激励の言葉もいただきました。常に新しいことにチャレンジし、少しずつでも経済や社会の構造的な問題を掘り起こし、世の中が少しでも良い方向にむかうために努力を積み重ねたいと思います。

今回の受賞で、国民の方々が国費の不透明な流れに厳しい目を向けるきっかけになることを期待しています。改めて私たちにこのような素晴らしい賞をくださりありがとうございました。