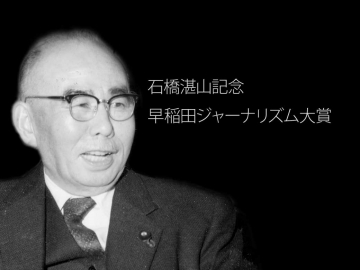

第22回(2022年度)

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」発表

「大賞」2作品、「奨励賞」3作品 が決定

2022年度第22回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の授賞作品を、受付期間内に応募・推薦された134作品の中から、次のとおり2部門にて「大賞」2作品、および2部門にて「奨励賞」3作品を決定致しました。

大賞

公共奉仕部門 大賞

Fujiと沖縄 本土復帰50年 (山梨日日新聞本紙及び電子版)

草の根民主主義部門 大賞

「‟玉砕”の島を生きて ~テニアン島 日本人移民の記録~」 (NHK ETV特集)

奨励賞

公共奉仕部門 奨励賞

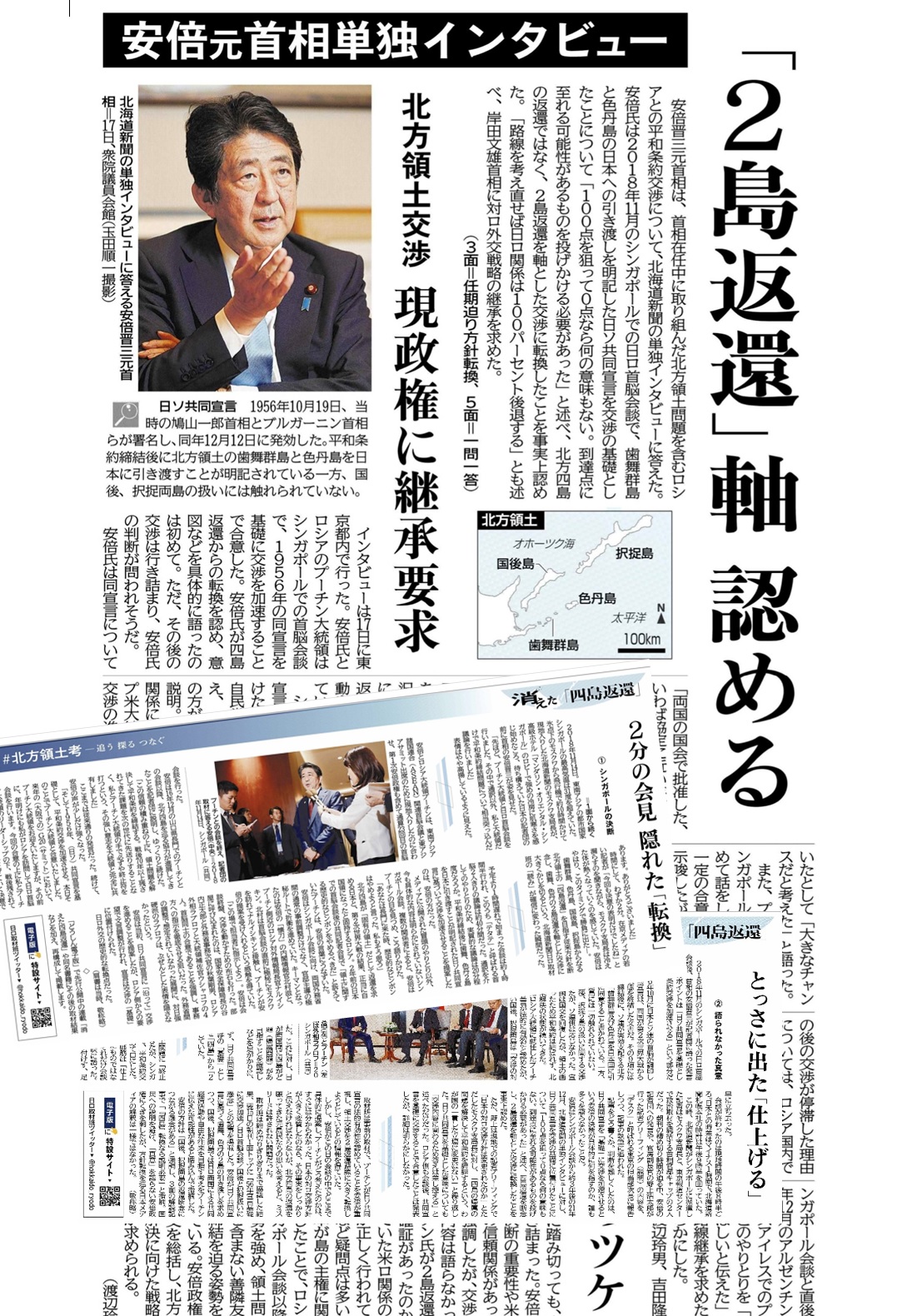

連載「消えた『四島返還』」を柱とする「#北方領土考」キャンペーン

(北海道新聞、北海道新聞電子版特設サイト、書籍「消えた『四島返還』 安倍政権 日ロ交渉2800日を追う」)

公共奉仕部門 奨励賞

調査報道シリーズ「国費解剖」 (日本経済新聞、日経電子版)

草の根民主主義部門 奨励賞

ミャンマー軍の弾圧や軍事攻撃の実態に迫る一連のデジタル調査報道 (NHK総合テレビなど)

早稲田大学は、建学以来多くの優れた人材を言論、ジャーナリズムの世界に送り出してきました。先人たちの伝統を受け継ぎ、この時代の大きな転換期に自由な言論の環境を作り出すこと、言論の場で高い理想を掲げて公正な論戦を展開する人材を輩出することは、時代を超えた本学の使命であり、責務でもあります。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」は、このような背景のもと、社会的使命・責任を自覚した言論人の育成と、自由かつ開かれた環境の形成への寄与を目的として2000年に創設され、翌2001年より毎年、広く社会文化と公共の利益に貢献したジャーナリスト個人の活動を発掘、顕彰してきたものです。

大賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金50万円が、奨励賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金10万円が贈られます。また受賞者には、ジャーナリストを志す本学学生のための記念講座に出講いただく予定です。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」についてはこちら⇒

※以下、各部門・各賞ごとに応募受付順で掲載しています。

第22回(2022年度) 大賞

公共奉仕部門 大賞:

Fujiと沖縄 本土復帰50年

受賞者氏名

Fujiと沖縄 本土復帰50年取材班 代表 前島 文彦

発表媒体名

山梨日日新聞本紙及び電子版

授賞理由

かつて米軍占領下では、日本各地に米軍キャンプがあり、いたるところが「沖縄」であった。米軍の存在は絶対で、彼らの引き起こす事件・事故の犠牲者は多くの場合、泣き寝入りするしかなかった。しかし、占領が終わり、本土から沖縄への基地移転と集中が進む中で、記憶は風化されていく。その結果、本土と沖縄との間に深い溝が生まれた。今日の沖縄問題の核心に横たわるその認識ギャップを、地元山梨で埋もれていた事実をていねいに掘り起こすことで浮き彫りにした。富士裾野にあったキャンプ・マックネアをめぐる反基地闘争の実態は、現在の沖縄の姿と重なる。本土復帰50周年の折に、沖縄の苦悩を我が事としてとらえ、現在も残る日米地位協定の問題点や、痛みを分かち合うことの難しさにも踏み込んでいる。地方紙の視点を生かした見事な長期連載であり、高く評価したい。(三浦 俊章)

受賞者コメント

占領期に富士山麓に存在した米軍基地「キャンプ・マックネア」。企画では基地周辺で起きた米兵による加害の実態、米軍依存の経済状況、報道規制の実情を掘り起こし記録しました。沖縄の現況を重ねながらの取材でした。受賞が米軍基地を巡る本土の歴史を見つめ、沖縄の声に耳を傾ける機会となれば無上の喜びです。

草の根民主主義部門 大賞:

「‟玉砕”の島を生きて ~テニアン島 日本人移民の記録~」

受賞者氏名

太田 直子(グループ現代)

発表媒体名

NHK ETV特集

授賞理由

日本で「唯一民間人を巻き込んだ地上戦」として、沖縄戦はよく報道されるのに比してテニアン島での戦いはあまり多くの人に馴染みがないように思う。このドキュメンタリーの最初のシーンは20年という歳月を掛けて、ディレクターがカメラを自ら抱え、敗戦後の小さな島の悲惨な真実をじっくりと追っている。初めは慰霊祭でのちぐはぐなやりとりから始まっているが、粘り強い取材の末に生存者の方々の信頼を得て、最終的にテニアンでの集団自決の際に我が子を手にかけた、一人の女性の埋もれ掛けていた真実に光を当てることができた。これまでこの島での集団自決について、これほど生々しくかつ具体的に語られたものは他にはないのではないか。今年の全作品中、「玉砕」について語られる残酷なシーンは、私には忘れられないものだった。どの戦争でも、主な犠牲者は女性や子供だが本作品では〝彼ら”の真実をよく伝えている。(ルーシー・クラフト)

受賞者コメント

沖縄戦の一年前に多くの日本の民間人が戦闘に巻き込まれた旧南洋群島サイパン・テニアン。忘れてしまいたいような体験を語ってくださった皆さんの思いを引き継ぎ、今後も聞き取った声を託された声として受けとめ、世に出していきたいと思います。それが戦争を二度とおこさないための、抑止力になると信じています。

第22回(2022年度) 奨励賞

公共奉仕部門 奨励賞:

「消えた『四島返還』」を柱とする「#北方領土考」キャンペーン

受賞者氏名

北海道新聞日ロ取材班 代表 渡辺 玲男

発表媒体名

北海道新聞、北海道新聞電子版特設サイト、書籍「消えた『四島返還』 安倍政権 日ロ交渉2800日を追う」

授賞理由

北方領土問題が行き詰まったままだ。冷戦期も、その後のグローバリズムの時代も、日ソ、日ロが角突き合わせたままの状態は、孤立したロシアが暴走する現在のウクライナ戦争の遠因ともなっている。北海道新聞はこの問題の地元紙として着実な報道を蓄積してきたが、今回は安倍元首相が前のめりだった「歯舞・色丹先行返還+国後・択捉共同経済開発」構想の波紋を綿密に描いている。取材は米ロ関係の変遷、ウクライナ政変、北欧との国境問題から、元島民らの期待と「北方四島返還」を広言できなくなった戸惑いまでカバーする。それぞれの現場に立った記者たちの息遣いも聞こえてくる。

1950年代、日本政府は国後、択捉の2島を放棄する旨の発言をしたことがある。本シリーズでも触れられているが、当時の日本が置かれた立場と国際認識はどういうものだったか。その後、何がどう変わったのか。いっそう戦後史に踏み込んだ調査報道に期待したい。(吉岡 忍)

受賞者コメント

安倍晋三元首相は、北方領土交渉で「四島返還」から事実上の「2島決着」へと歴史的な方針転換に踏み切った末に行き詰まりました。10年に及ぶ日ロ交渉の現場で何が起きていたのか、詳細な歴史の記録を残したいと考えました。ロシアのウクライナ侵攻で日ロ関係も見通せなくなる中、賞を励みに最前線で取材を続けます。

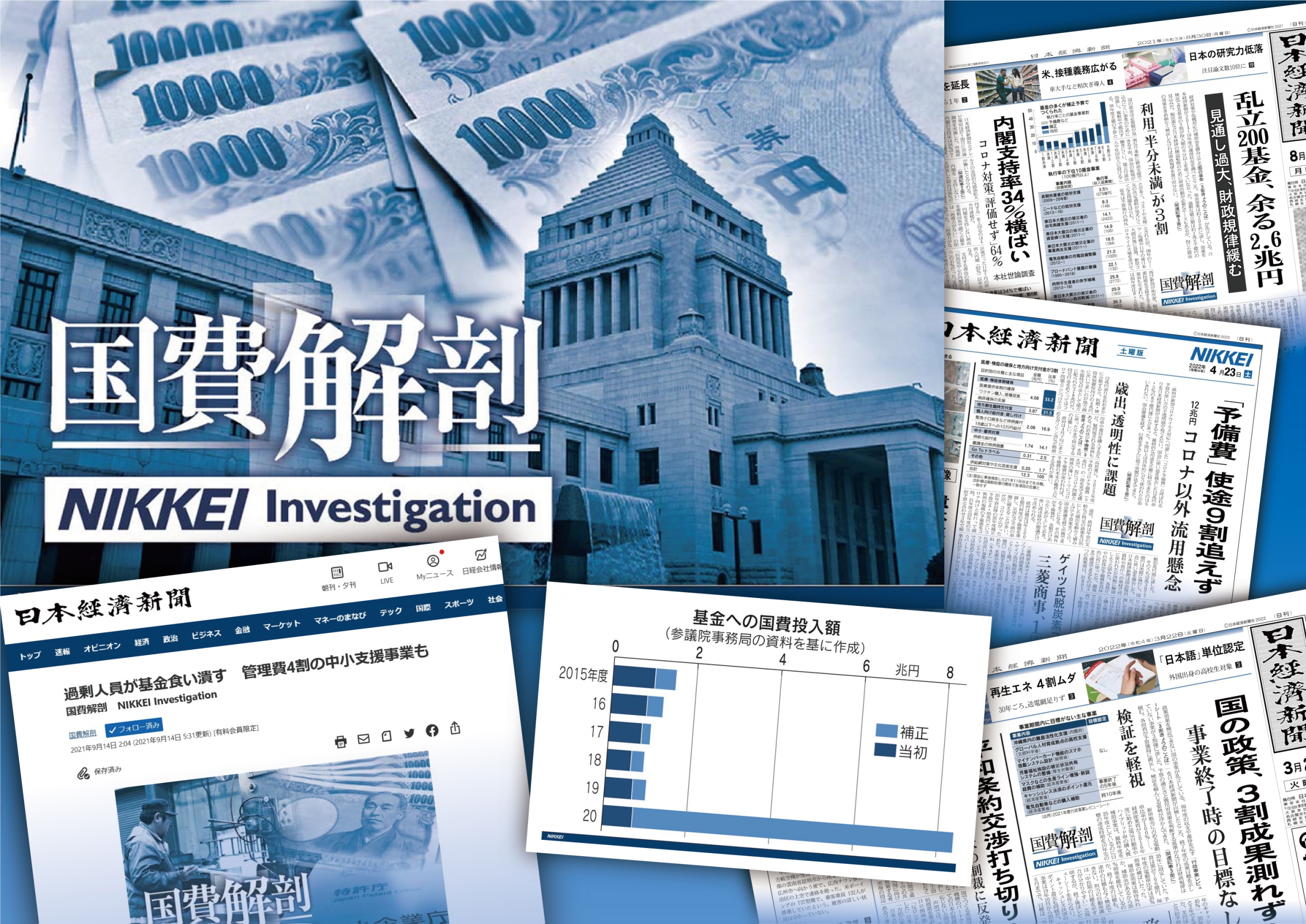

公共奉仕部門 奨励賞:

調査報道シリーズ「国費解剖」

受賞者氏名

「国費解剖」取材班 代表 鷺森 弘

発表媒体名

日本経済新聞、日経電子版

授賞理由

たとえば政府が新型コロナウイルス感染症対策のために約5兆円を予備費として21年度予算に計上したとき、野党から批判の声が上がった。国会承認を経ずに使える予備費は恣意的運用の恐れがあるというのだ。

三権分立の相互監視が効かないこうした領域でこそ報道へ期待が集まる。「国費解剖」は期待に応え、予備費を筆頭に、見えにくい、分かりにくい国費運用の実態を多角的かつ詳細に取材・検証した。質・量ともに充実した調査報道として受賞に値する。

一点、選考会での議論を紹介しておきたい。本記事は事実が自らを語るかのような、新聞報道の基本である端正な客観主義の文体で主に書かれる。しかし、語り口で受け手を惹きつける放送やネット動画などに包囲される中で、新聞にも読者を積極的に巻き込む工夫が求められているのではないかとの意見があった。社会を動かす世論形成力を報道に実装させるために表現形式を模索する挑戦にも期待したい。(武田 徹)

受賞者コメント

日本の財政は借金を際限なく膨らませ、その使い方はずさんです。私たちは規律を失った財政の構造問題を多角的に捉えるため、一般的な資料では判然としない不透明な実態をデータジャーナリズムの手法で「解剖」することに注力しました。この取り組みを評価していただき光栄です。受賞を契機に国費の流れに厳しい目を注ぐ人が増えることを願っています。

草の根民主主義部門 奨励賞:

ミャンマー軍の弾圧や軍事攻撃の実態に迫る一連のデジタル調査報道

受賞者氏名

NHKスペシャル ミャンマープロジェクト 代表 善家 賢

発表媒体名

NHK総合テレビなど

授賞理由

デモ参加の若者が銃撃で死んだ事件の真相は。国境の街を焼き払い無残な姿にしたのは誰なのか。国軍がクーデターで制圧したミャンマーでは、流血の惨事が続き、事態は泥沼の様相をみせている。情報統制で現地取材が難しいなか、取材班は、市民らが発信したSNS上の動画や写真を大量に収集・検証し、パズルのピースをはめるような作業で「軍の嘘」に斬り込んだ。「デジタルハンター」の仕事である。一連の番組は、公開情報を活用するOSINT(オシント)調査報道の成功例といえる。第三弾の「忘れられゆく戦場」は、ウクライナ報道一色だった今年4月に放送された。国際的に関心が薄れる「ミャンマーの戦場」を取り上げ、支援の必要性を問いかけた点を高く評価したい。デジタルだけでなく重要な関係者の証言を集め、調査を堅牢にした点も見逃せない。軍事政権に対する日本政府の曖昧な態度にも焦点をあてていれば、完成度をより高められたのではないかと思う。(瀬川 至朗)

受賞者コメント

去年2月のクーデター直後に立ち上がったNHKのミャンマープロジェクト。皆が「デジタルハンター」となって、軍の弾圧や軍事攻撃の実態を解明する作業には、膨大な時間と、多大な労力が求められました。それを1年以上も続けられてきたのは、アジアの放送局の一員として「自分たちが報じなければならない」という使命感だったと感じています。一人一人のそんな思いが、このような栄えある受賞につながり、心より嬉しく思っていますし、今後も報じ続ける決意を新たにしています。

ご参考

選考方法

下記10名の選考委員からなる選考委員会により、本賞の主旨に照らして、商業主義を廃し、中立公平な立場から厳正な審査を行います。

- 瀬川 至朗:早稲田大学政治経済学術院教授(ジャーナリズム研究)

- 高橋 恭子:早稲田大学政治経済学術院教授(映像ジャーナリズム論)

- 武田 徹:ジャーナリスト、専修大学文学部教授

- 土屋 礼子:早稲田大学政治経済学術院教授(メディア史、歴史社会学)

- 中谷 礼仁:早稲田大学理工学術院教授(建築史、歴史工学研究)

- 中林 美恵子:早稲田大学留学センター教授(政治学、国際公共政策)

- 三浦 俊章:ジャーナリスト

- 山根 基世:アナウンサー

- 吉岡 忍:作家、日本ペンクラブ前会長

- ルーシー・クラフト:ジャーナリスト