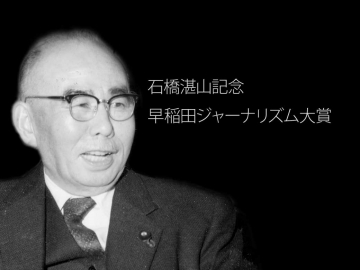

第24回(2024年度)

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」発表

「大賞」3作品、「奨励賞」3作品 が決定

2024年度第24回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の授賞作品を、受付期間内に応募・推薦された146作品の中から、次のとおり3部門にて「大賞」3作品、および3部門にて「奨励賞」3作品を決定致しました。

大賞

公共奉仕部門 大賞

NHKスペシャル・ETV特集「”冤罪”の深層」シリーズ(NHK総合テレビ・ Eテレ)

草の根民主主義部門 大賞

長期連載「憲法事件を歩く 理念と現実のはざまで」(信濃毎日新聞朝刊、信濃毎日新聞デジタル)

文化貢献部門 大賞

ETV特集 膨張と忘却 ~理の人が見た原子力政策~(NHK Eテレ)

奨励賞

公共奉仕部門 奨励賞

「子どもへの性暴力」(朝日新聞、朝日新聞デジタル)

草の根民主主義部門 奨励賞

QAB報道特別番組「誰のために島を守る ~自衛隊配備 その先に~」(琉球朝日放送)

文化貢献部門 奨励賞

映画「ちゃわんやのはなし ー四百年の旅人ー」(製作・配給:スモモ)(劇場公開映画(ポレポレ東中野、第七藝術劇場、他全国公開))

早稲田大学は、建学以来多くの優れた人材を言論、ジャーナリズムの世界に送り出してきました。先人たちの伝統を受け継ぎ、この時代の大きな転換期に自由な言論の環境を作り出すこと、言論の場で高い理想を掲げて公正な論戦を展開する人材を輩出することは、時代を超えた本学の使命であり、責務でもあります。

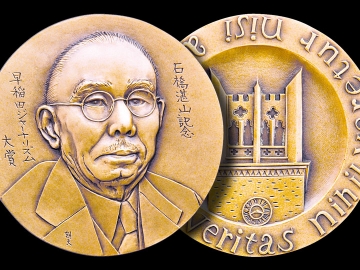

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」は、このような背景のもと、社会的使命・責任を自覚した言論人の育成と、自由かつ開かれた環境の形成への寄与を目的として2000年に創設され、翌2001年より毎年、広く社会文化と公共の利益に貢献したジャーナリスト個人の活動を発掘、顕彰してきたものです。

大賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金50万円が、奨励賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金10万円が贈られます。また受賞者には、ジャーナリストを志す本学学生のための記念講座に出講いただく予定です。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」についてはこちら⇒

※以下、各部門・各賞ごとに応募受付順で掲載しています。

第24回(2024年度) 大賞

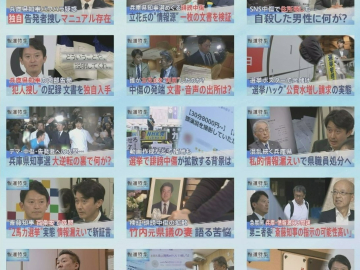

公共奉仕部門 大賞:

NHKスペシャル・ETV特集「“冤罪”の深層」シリーズ

受賞者氏名

NHK スペシャル・ETV 特集「“冤罪”の深層」シリーズ 取材・制作班

代表者:石原 大史

発表媒体名

NHK 総合テレビ・Eテレ

授賞理由

武器不正輸出という、国家が強化する「経済安保」の下で、ある中小企業が巻き込まれた冤罪事件の深層を追求した作品である。横浜市に拠点を置く大川原化工機株式会社が製造する噴霧乾燥機を、生物兵器を製造できる機械に転用可能だとして、経産省の許可無く輸出した武器輸出関連の嫌疑で、警視庁公安部が代表取締役ら3名を逮捕、うち1名は入院治療の必要を訴えたが、一年近く続いた拘留中、保釈を認められず死去した。しかし、結局3名とも不起訴となり、それが冤罪だったことが公判で明らかになるが、それより前にこの作品は、内部告発に基づき、警視庁公安部と検察による違法捜査を露わにした、衝撃のスクープである。

技術的な難しい話を一般の視聴者にもわかりやすく解説しつつ、進行中の事件に果敢に切り込み、権力組織の闇をえぐる、優れた調査報道であると高く評価された。(土屋 礼子)

受賞者コメント

未曾有の冤罪事件はなぜ引き起こされたのか。2年以上に及んだ取材で、未公開の内部資料や関係者の証言を数多く入手した。その検証からは、曲解とも言える捜査資料の作成や消極証拠の無視、強引な法令解釈など、問題捜査の数々が浮上した。今回の受賞が事件の徹底検証を訴える遺族らの声の後押しになることを期待したい。

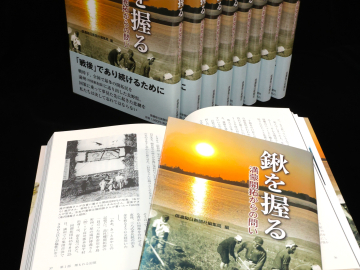

草の根民主主義部門 大賞:

長期連載「憲法事件を歩く 理念と現実のはざまで」

受賞者氏名

信濃毎日新聞 渡辺 秀樹

発表媒体名

信濃毎日新聞、信濃毎日新聞デジタル

授賞理由

合憲か違憲かを争った戦後の重要な裁判を詳細に見ていくことで、憲法の理念と現実の間にある距離とその変化を浮き彫りにした長期連載。法律という硬いテーマを扱いながら、読み始めると時間を忘れる面白さと深さがある。それは、憲法と日常生活のかかわりを描くことで戦後を生きた人々の姿を浮かび上がらせ、その肉声を「いま」に響かせようとする書き手のこころざしと、そのための粘り強い取材によるものだろう。砂川闘争や長沼ナイキ基地訴訟などの歴史的な憲法事件についても、あらためて当事者に当たり、現在につながる視点で見つめ直している。

連載は2020年11月にスタートし、現在も継続中。今回の授賞対象期間に含まれる2023年10月以降は「14条 法の下の平等」を取り上げ、夫婦別姓、同性婚など、現代社会を二分するテーマの争点を描き出している。最高裁判事として憲法判断を行った人物が実名で登場し、判決に至る裏側を語っていることも画期的だ。

地元の関係者から丁寧に話を聞いている点は地方紙ならではだが、さらに全国を歩き、広範な取材を重ねて憲法という切り口から戦後社会の変化を描き出した成果は、よい意味で「地方紙らしさ」を超越している。改憲問題がクローズアップされる中、よく練られたわかりやすい文章で、憲法についての知見と考えるきっかけを提供する良質の作品である。(梯 久美子)

受賞者コメント

憲法に合わない現実をただそうと立ち上がった人々。勇気を持って違憲判断に踏み込んだ裁判官たち。こうした群像を全国に訪ね歩いて4年になります。乾いた判例が生き生きとした人間ドラマとして浮かび上がってきました。同時にまだまだ憲法の理念と異なる現実が横たわっていることを実感しました。憲法改正を言う前にやることがある。そのことを多くの方に感じていただければ幸いです。受賞を機に「現世を忘れぬ久遠の理想」をさらに追い求めていきたいと思います。

文化貢献部門 大賞:

ETV特集 膨張と忘却 ~理の人が見た原子力政策~

受賞者氏名

ETV特集「膨張と忘却」取材班 代表:石濱 陵

発表媒体名

NHK Eテレ

授賞理由

合理性を追求し「理の人」と呼ばれた吉岡斉氏は、日本の原子力政策の歴史研究を専門とした科学史家である。原子力関係の国の会議で委員を務めた吉岡氏は、数万点の「吉岡文書」を遺していた。番組は、「吉岡文書」を柱に取材を重ね、日本の原子力政策が、政・官・産・学・自治体の強固な「利益構造」のもとで「結論ありき」の決定を下してきた事実を明らかにした。圧巻は、再処理工場などの核燃料サイクルの是非を検討した国の長期計画策定会議の検証取材である。番組は、当時の内部資料を独自入手し、長計会議とは別に、国と電力会社が秘密裏に調整会合を開いていたことを突き止めた。裏会合の調整結果が長計会議に出され、核燃料サイクル継続という決定に影響を与えた。番組では、長計会議の元議長に内部資料を見せて質問する場面がある。カメラは、元議長の言葉、動き、表情から、その動揺を映し出す。映像ならではの力を感じた。科学技術は広い意味で文化の一部である。日本の原子力政策の宿痾を鋭く問うた本作品は、文化貢献部門の大賞にふさわしい。(瀬川 至朗)

受賞者コメント

吉岡さんが大切にした「利害を超えて議論を尽くす」事。その当たり前が、原子力政策が“膨張”してきた日本でいかに困難だったのか、痛感する取材過程でした。原発事故後、吉岡さんが私たちに託した「被災者を“忘却”せず、原子力政策に関心を寄せ監視して欲しい」という願い。多くの方に、吉岡さんの生き様と願いが伝わればと思います。

第24回(2024年度) 奨励賞

公共奉仕部門 奨励賞:

「子どもへの性暴力」

受賞者氏名

朝日新聞「子どもへの性暴力」取材班 取材班代表:大久保 真紀

発表媒体名

朝日新聞、朝日新聞デジタル

授賞理由

かつては「いたずら」という言葉によって曖昧化されることが多く、家庭や学校という閉じた領域の中で「あってはいけないこと」である以前に「ないこと」とされることが多かった、子どもに対する性暴力。本シリーズは、被害者も加害者も周囲の人たちもそれらを「問題」として認識すらしないこともある一方で、被害者たちをその後の人生の長きにわたり苦しめてきたその実態と、それらが生み出される社会的土壌や関係構造を、丹念な取材によって明らかにすると共に、被害者たちの立ち直りや周囲の人びとの支えに光を当て、広く社会に向けて問題提起を行ってきた。日常のなかに隠されてきた「問題とされることのなかった問題」を掘り起こし、「聞き取られる以前に発することができなかった声」に語ることを促し、聞き取り、伝えてきた本シリーズは、「日々の記録」を語源とするジャーナリズムの使命と可能性を体現している。(若林 幹夫)

受賞者コメント

覚悟をもってつらい体験を語り、取材に応じてくださった性暴力被害者の方々に贈られたものだと受け止めています。新聞では異例の長期連載ができているのは、読者の方々の後押しがあったからです。かかわって下さったすべての方に感謝します。沈黙を強いられてきた被害者側と見て見ぬふりをしてきた社会の溝を埋める報道を、今後も続けていきます。

草の根民主主義部門 奨励賞:

QAB報道特別番組「誰のために島を守る ~自衛隊配備 その先に~」

受賞者氏名

琉球朝日放送 塚崎 昇平

発表媒体名

琉球朝日放送

授賞理由

軍事的緊張が増す中、台湾から百キロあまりの日本最西端の地、与那国島の変遷を見つめたドキュメンタリー。機動戦闘車が島の公道を走った際や近隣海域が中国軍の演習の舞台となった時は大きなニュースになったが、島の内実はなかなか伝わらない。20年前、島民は台湾との交流を産業の糧として、他の自治体と合併しない道を選択した。しかし東アジア情勢の緊迫で方向転換を迫られ、自衛隊誘致を巡って島民の意見は分かれていく。仲睦まじく暮らしてきた島民が分断を余儀なくされたその懊悩をカメラは記録し続けてきた。過疎化と地域振興、防衛施設設置と安全性の是非、漁業など地元産業…。対立は誰のためなのかと訴えかける。腰を据えた地元密着の取材ならばこその仕事であると高く評価された。他方、沖縄の他の自治体や国際情勢についてもう少し深く知りたかったという意見、ゴールデンタイムでの放送や全国に向けたネット展開などの姿勢を評価する意見もあった。(角 英夫)

受賞者コメント

弊社報道制作部メンバーの協力のたまものと感謝しております。沖縄県内各地で進む自衛隊強化「南西シフト」。政府は島々を中国に対抗するための「軍事拠点」としか見做していないのでは、住民の存在は見えているか、取材を進める中で感じた疑問を、番組に込めました。島々の住民の視点を感じていただけると幸いです。

文化貢献部門 奨励賞:

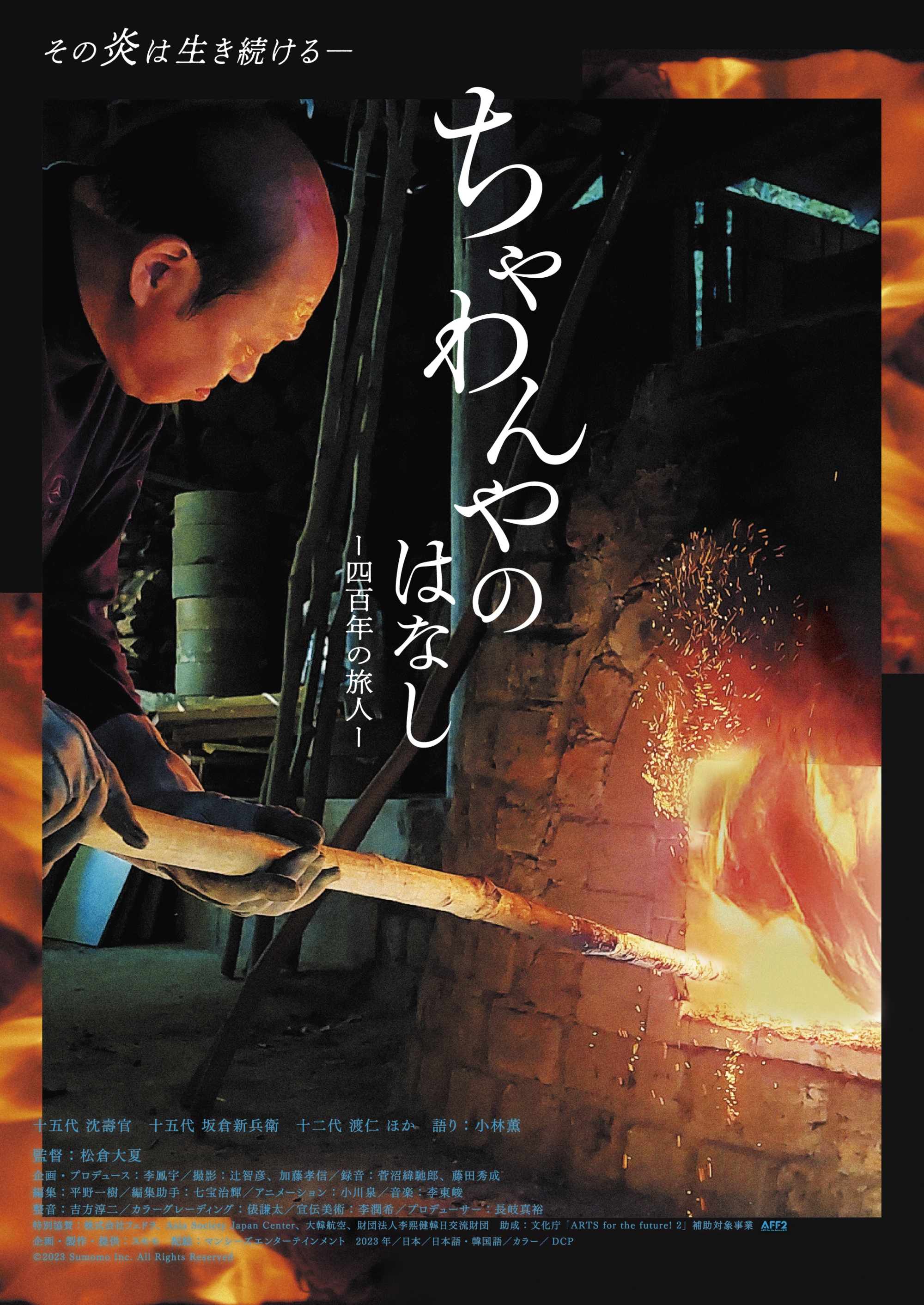

映画「ちゃわんやのはなし ー四百年の旅人ー」(製作・配給:スモモ)

受賞者氏名

監督 松倉 大夏

発表媒体名

劇場公開映画(ポレポレ東中野、第七藝術劇場、他全国公開)

授賞理由

豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に諸大名が連れ帰った朝鮮陶工により、17世紀に日本各地で質の高い陶器の生産が始まった。なかでも薩摩藩では、島津家が後ろ盾となり、朝鮮の言葉や文化を伝える独自のコミュニティーが維持され、そこでつくられた薩摩焼は幕末から明治にかけて世界的評価を得るようになった。本作品は、400年にわたって続く陶工の家に生まれた第15代沈壽官(1959~)の歩みを中心に、伝統を背負いながらそれを未来につなぐ親子の物語を描く。同時に、日韓の文化交流や日本国内における差別の問題にも目を配ることで、国や民族を超える視点を打ち出している。陶工たちのインタビューと専門家による解説を柱とするオーソドックスなつくりであり、カメラワークもみごとである。文化貢献部門にふさわしいドキュメンタリーとして高く評価したい。(三浦 俊章)

受賞者コメント

十五代沈壽官さんに、朝鮮をルーツに持ち、当代まで400年以上に及ぶ一族の壮大な歴史をきいたとき、大河の流れの中に(一滴に過ぎないわたしが)放り込まれたような眩暈を覚えました。

この映画が朝鮮半島と日本、近いが故に生ずる隣国との相剋/友情、伝統を親から子へと引き継いでいく伝承について考える切っ掛けになることを願っています。

最後に、出演者、スタッフ、映画に携わった関係者、取材などご協力いただいた皆さまに深く感謝申し上げます。

ご参考

選考方法

下記10名の選考委員からなる選考委員会により、本賞の主旨に照らして、商業主義を廃し、中立公平な立場から厳正な審査を行います。

- 梯 久美子:ノンフィクション作家

- 角 英夫:元日本放送協会専務理事・大型企画開発センター長

- 瀬川 至朗:早稲田大学政治経済学術院教授(ジャーナリズム研究)

- 高橋 恭子:早稲田大学政治経済学術院教授(映像ジャーナリズム論)

- 武田 徹:ジャーナリスト、専修大学文学部教授

- 土屋 礼子:早稲田大学政治経済学術院教授(メディア史、歴史社会学)

- 中谷 礼仁:早稲田大学理工学術院教授(建築史、歴史工学研究)

- 三浦 俊章:ジャーナリスト

- ルーシー・クラフト:ジャーナリスト

- 若林 幹夫:早稲田大学教育・総合科学学術院教授(社会学、都市論)