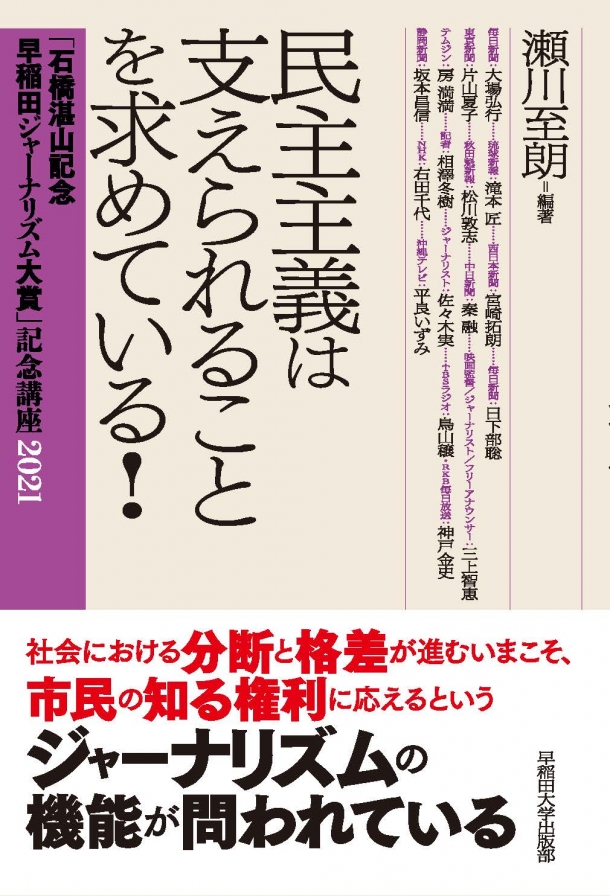

石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞記念講座2021の講義録である『民主主義は支えられることを求めている!』が出版されました。

この書物は、「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」を記念して、早稲田大学の学生のために開講されている講義をもとに編まれたものです。講師陣は、早稲田ジャーナリズム大賞の前年の受賞者を中心に、第一線で活躍されているジャーナリストの方々から構成されています。

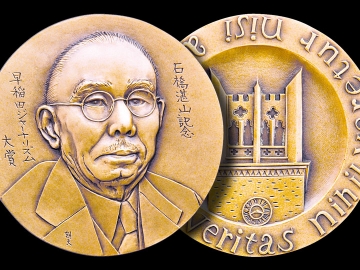

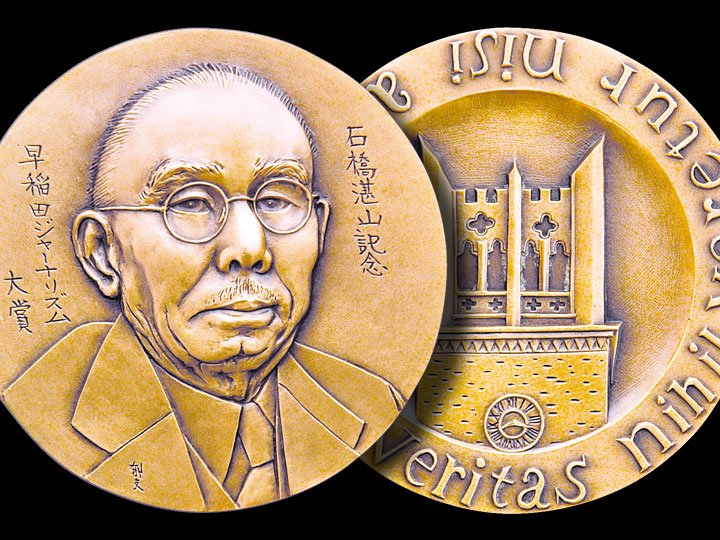

ジャーナリズム大賞メダル

また、第21回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式が12月9日に行われました。

第21回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式 式辞・講評 はこちらよりご覧ください。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」記念講座 2021

『民主主義は支えられることを求めている!』

2021年12月9日発行 (早稲田大学出版部)

刊行の言葉(「はじめに」より)

早稲田大学政治経済学術院教授(本賞選考委員) 瀬川至朗

二〇二一年のノーベル平和賞は、フィリピンとロシアで活動する二人のジャーナリストに贈られることになった。

ノーベル平和賞の受賞者といえば、人権活動家や政治家、平和団体などが多い印象がある。佐藤栄作元首相が受賞した一九七四年以降でみると、二〇一一年に「女性の権利のための非暴力闘争」で受賞した三人の一人であるタワックル・カルマンさん(イエメン)が、ジャーナリスト・人権活動家と紹介されているぐらいで、ジャーナリストの受賞は極めて珍しいようだ。速報に触れ、当初は素直に喜ばしいことと感じたが、その後、ノルウェー・ノーベル委員会(ノーベル平和賞選考担当、以下ノーベル委員会)のプレスリリースを読む機会があり、今回の授賞は、世界が直面している「民主主義の後退」に対する警鐘の意味合いが強いのだろうと考え直した。

二人は、フィリピンのデジタル報道メディア「ラップラー」代表(共同創設者)のマリア・レッサさんと、ロシアの独立系新聞「ノヴァヤ・ガゼータ」編集長(共同創設者)のドミトリー・ムラトフさんである。いずれも、伝統的な大手マスメディアではない。

レッサさんが代表を務める「ラップラー」は、ドゥテルテ政権の強権的な「麻薬撲滅キャンペーン」(麻薬犯罪容疑者の殺人を容認)に対する報道をはじめ、政権による権力乱用や暴力容認、言論弾圧に厳しく対峙してきた。一方で、最近二年以内にレッサさんとラップラーに一〇件の逮捕状が出され、レッサさん自身、サイバー名誉毀損の罪で有罪判決を受けている(二〇二一年一〇月時点で控訴中)。ムラトフさんの「ノヴァヤ・ガゼータ」も、汚職や不当逮捕、選挙不正、ネット情報操作の「トロール工場」についての記事など、プーチン政権などの強硬な姿勢を事実に基づいて批判してきた。創刊以来、同紙の六人の記者が殺害されたという。

政権からは嫌がらせや脅迫などの圧力が繰り返される。それでも二人は怯むことなく、表現の自由の旗を掲げている。ノーベル委員会のプレスリリースに記された次の一文が目にとまった。

「民主主義と報道の自由がますます逆境に置かれる世界において、二人は、理想のために立ち上がるジャーナリストたちの代表です」。

この文章が指摘する世界の民主主義の退潮傾向を示す事例を、私たちは知っている。二〇二一年に限っても、トランプ前大統領支持グループによる米議会襲撃事件(一月)、ミャンマー国軍のクーデターによる政権掌握(二月)、アフガニスタンでのタリバン政権の復活(八月)を挙げることができる。データにも退潮傾向は示されている。スウェーデンの調査機関「V-Dem」の「デモクラシーリポート2021」は「拡散する専制化」を主見出しに採っている。この報告書によると、近年、世界における民主化の衰退と専制主義の拡大が顕著であり、過去一〇年で自由民主主義国家は四一から三二に減少している。また、英エコノミスト誌の関連会社「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」が調査・作成する各国の民主主義指数の世界平均値は二〇一五年をピークに減少傾向にあり、コロナ禍の二〇二〇年は特に減少幅が大きかったという。

先に、今回のジャーナリストへのノーベル平和賞授賞は、「民主主義の後退」に対し、ノーベル委員会が警鐘を鳴らす意味合いがあると書いた。そのことをより強く感じたのは、もう一人、八六年前(一九三五年)に「思想と表現の自由」を理由にノーベル平和賞を受賞したジャーナリストがいることを知ったからだ。ドイツ人ジャーナリストのカール・フォン・オシエツキー。今回の受賞者のレッサさんが、インタビュー記事のなかで「過去のジャーナリスト受賞者」として言及していた人である。

オシエツキーは、第一次世界大戦後、雑誌『ディ・ヴェルトビューネ』で、ドイツがベルサイユ条約(第一次世界大戦終結の講和条約)に違反して再軍備を密かに進めていることを暴いた。一九三一年、反逆罪に問われ、ヒトラー内閣の誕生後には強制収容所に送り込まれた。拘留中の受賞となった一九三五年はヒトラー政権がベルサイユ条約を破棄し、再軍備を宣言した年である。その後、第二次世界大戦に向かって世界が動いたことを考えると、「民主主義の後退」に対する二〇二一年の警鐘メッセージはより鮮明に見えるだろう。

今日、社会における「分断」と「格差」が進み、メディアも分断を促進しているような状況が起きている。メディアに対する市民の信頼度も、各国ともに漸減傾向にあるといわれる。はたしてジャーナリズムに何ができるのだろうか。そんな素朴な疑問に、ノーベル委員会は明確に答えてくれている。

「自由で独立した、事実に基づくジャーナリズムは、権力の乱用や嘘、戦争プロパガンダに対抗して守る役割を果たします。ノルウェー・ノーベル委員会は、表現の自由と情報の自由が、市民への確実な情報提供に役立つことを確信しています。これらの権利は民主主義と戦争・紛争防止にとって大前提となります」。

つまりは、こういうことである。ジャーナリズムとは、市民に適切な情報を提供することで、民主主義を支え、戦争・紛争を防止する機能を果たすものである。そして、ジャーナリズムがそのような機能を十二分に果たすために、「表現の自由」の権利が大前提となる。ノーベル委員会のメッセージは警鐘だけではない。ジャーナリスト活動の重要性を指摘し、彼ら彼女らを激励する意味も込められている。マリア・レッサさんは受賞について次のように語っている。

「私たちは事実のための闘いを続けてきました。そして突然、ノーベル委員会が、これは闘うべき争いであることを認めてくれたのです」(ハーバード・ケネディスクールHP インタビュー記事)。

本書のタイトルである『民主主義は支えられることを求めている!』は、以上のようなノルウェー・ノーベル委員会のメッセージを包摂した文言であることを理解していただけると思う。

早稲田大学は、石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞の受賞者を中心に講師として招聘する記念講座「ジャーナリズムの現在」を各年度春学期に開講している。二〇二〇年度は、新型コロナ感染症の初期の拡大期にも重なり、休講措置を取った。二〇二一年度は開講し、二〇二〇年度の受賞者と同時に、前年お呼びできなかった二〇一九年度の受賞者もお招きし、学生に向けてお話しいただいた。本書はその講義録である。二年間の優れたジャーナリズム活動がこの一冊に詰まっている。

計一五回の講義を聴いて感じるのは、いずれも、市民が自由で自律的な社会を築いていくために必要な情報を市民に伝えようとする作品であり、真摯で誠実なジャーナリズムの営みだということである。日頃、何となくメディに対して不信感を抱いているような人にこそ、本書を手に取っていただきたい。共感できる部分も少なくないのではないかと思う。

なお今回は、一五作品を、早稲田ジャーナリズム大賞の三部門である「公共奉仕部門」「草の根民主主義部門」「文化貢献部門」を柱とする三部構成に編成し、配置することにした。受賞作品は受賞部門に置き、ファイナリスト作品も、編者らが検討し、ふさわしいと思われる部に配した。わかりやすい構成になったと考えているが、ご意見を頂戴できれば幸いである。

目次

はじめに 瀬川至朗(早稲田大学政治経済学術院教授)

Ⅰ 公共に奉仕する

- 「公文書クライシス」とその取材手法・・・大場 弘行(毎日新聞 社会部記者)

- 二〇一八年沖縄県知事選でのファクトチェックと地方紙のデジタル展開・・・滝本 匠(琉球新報社 デジタル推進局局長)

- かんぽ生命不正販売問題を巡る報道・・・宮崎 拓朗(西日本新聞 社会部記者)

- ネットを主舞台にした「桜を見る会」追及報道―多様な手法で読者とつながる試み・・・日下部 聡(毎日新聞 デジタル報道センター長)

- 原発事故から一〇年―福島第一原発の作業員を追い続けて・・・片山 夏子(東京新聞(中日新聞東京本社) 福島特別支局)

- イージス・アショアずさん調査はなぜ地方紙に暴かれたのか・・・松川 敦志(秋田魁新報 社会部長)

Ⅱ 草の根からの民主主義

- 「冤罪」を“解く”報道とは・・・秦 融(中日新聞名古屋本社 編集局編集委員)

- 「沖縄戦」で次の戦争を止める・・・三上 知恵(映画監督/ジャーナリスト/フリーアナウンサー)

- 武漢封鎖のドキュメンタリーをつくる―伝えるべきは「国」か「人間」か・・・房 満満(テムジン ディレクター)

- 取材は愛―報道の自由、取材される人への思い・・・相澤 冬樹(記者)

Ⅲ 文化に貢献する

- 資本主義と闘った男―宇沢弘文と経済学の世界・・・佐々木 実(ジャーナリスト)

- 音声メディアの可能性とジャーナリズムにおける独自性―ラジオ番組『SCRATCH 差別と平成』から考える・・・鳥山 穰(TBSラジオ UXデザイン局事業部兼新規事業開発センター)、神戸 金史(RKB毎日放送 報道局担当局長)

- 調査報道「サクラエビ異変」の取り組み―富士川の河川環境を中心に・・・坂本 昌信(静岡新聞 清水支局長)

- 「今と地続きの歴史」を伝える―NHKスペシャル『全貌二・二六事件』の取材・制作の現場から・・・右田 千代(NHK エグゼクティブ・ディレクター)

- 沖縄の問題を“自分ごと”に―映画『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』で伝えたかったこと・・・平良 いずみ(沖縄テレビ 報道部キャスター)