フランシス・ローゼンブルース元理事の追悼シンポジウムを開催

2023年6月29日、本学元学外理事の故フランシス・ローゼンブルース イェール大学教授を追悼するシンポジウム(司会:政治経済学術院 日野 愛郎教授)が大隈小講堂で開催され、多くの本学学生や関係者が参加しました。

開会挨拶では、田中愛治総長が、1989年にまだ若手の日本政治研究者だったローゼンブルース教授にシンポジウムで出会った際のエピソードを紹介し、2018年より2021年11月に逝去されるまで、学外理事として本学の発展のために献身的に貢献してくださったことについて深い感謝と哀悼の意を表しました。

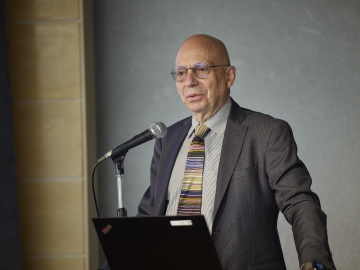

ローゼンブルース教授と親交が深かった著名な米国の政治学者3名が登壇した第一部では、民主主義理論の研究者として広く知られるイェール大学のイアン・シャピロ教授(Sterling Professor of Political Science, Department of Political Science and Jackson Institute for Global Affairs, Yale University)、アメリカ国立科学財団で社会・行動・経済科学総局長(Directorate for Social, Behavioral, and Economic Sciences, National Science Foundation)を務めるミシガン大学のアーサー・ルピア教授(Gerald R. Ford Distinguished University Professor of Political Science, University of Michigan)、ハーバード大学日米関係プログラム所長を務め、日本政治・日米関係研究の第一人者であるハーバード大学のクリスティーナL.デイヴィス教授(Director, Program on U.S.-Japan Relations, and Edwin O. Reischauer Professor of Japanese Politics and Professor of Government, Harvard University)らが、生前の同教授の教育者や同僚としての姿についても触れながら、研究者としての足跡を振り返り、専門分野であった政治学や日本政治研究への貢献について議論しました。

- イアン・シャピロ教授 (イエール大学)

- アーサー・ルピア教授 (ミシガン大学)

- クリスティーナL.デイヴィス教授(ハーバード大学)

第二部では、同教授と関係が深かった日本における比較政治経済学の研究者の立場から、東京大学大学院法学政治学研究科の加藤淳子教授、本学政治経済学術院の河野勝教授、東京大学大学院総合文化研究科の鹿毛利枝子教授(ビデオメッセージによる参加)が、同教授との親交に係るエピソードを織り交ぜながら、日本政治研究や自身のキャリアに同教授が与えた影響について語りました。

各発表では、政治経済学的な視点から合理的選択理論の分析手法を本格的に導入し、日本政治研究の在り方を大きく変えた先駆者としてのローゼンブルース教授の姿が照らし出されました。合理選択論を駆使した初期(1980年代後半~1990年代)の研究は、当時米国で支配的であった地域研究に根差した日本政治研究の研究手法や官僚優位論などの日本の政治経済体制に関する通説に挑み、日本政治研究の潮流を大きく変えました。その後も、比較政党論、ジェンダーと政治、民主主義と司法制度の相関関係、憲法と戦争との関係性など、幅広いテーマに取り組んだ同教授でしたが、理論を裏付ける実証的根拠を示す手法により通説にチャレンジ(挑戦)するという姿勢は一貫しており、様々な研究者との共同研究を通じて、日本の政治経済システムが先進民主主義国家の一つの類型として精緻な比較分析の対象となり得るということを示し続けました。

また、このことは、日本を拠点とする研究者にとっても勇気づけられる出来事だったという声が第二部の発表者から聞かれました。また、論文共著を通じて数多くの若手研究者の育成に果たした役割など、教育者・メンターとしても分野の発展に大きく貢献したことを示す数多くの逸話が共有されました。特に、女性研究者の活躍支援を重視し、ロールモデルとして後進の女性研究者に与えた影響を強調する意見が多くの登壇者から示されました。

質疑応答が行われた後、本学政治経済学術院の多湖淳教授による閉会挨拶で同シンポジウムは閉会を迎えました。シンポジウム後に開催された懇親会では、登壇者や本学関係者が集い、ローゼンブルース教授を偲びました。