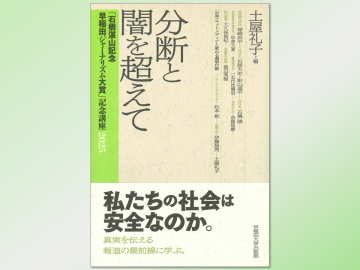

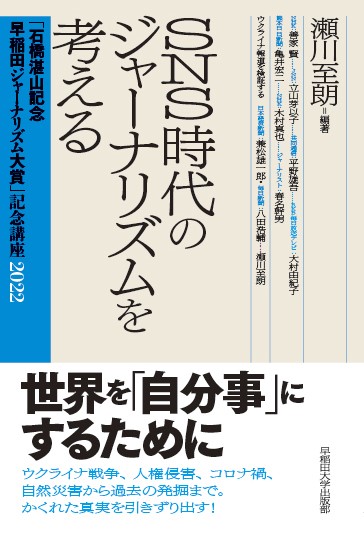

石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞記念講座2022の講義録である『SNS時代のジャーナリズムを考える』が出版されました。

この書物は、「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」を記念して、早稲田大学の学生のために開講されている講義をもとに編まれたものです。講師陣は、早稲田ジャーナリズム大賞の前年の受賞者を中心に、第一線で活躍されているジャーナリストの方々から構成されています。

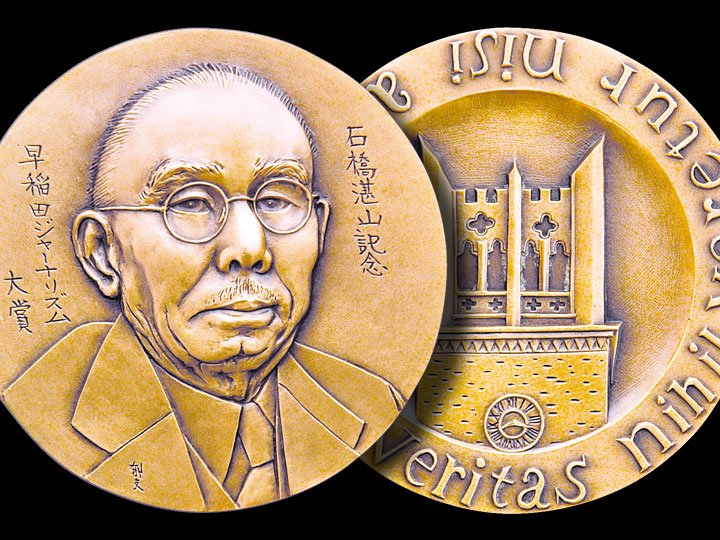

ジャーナリズム大賞メダル

また、第22回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式が12月8日に行われました。

第22回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式 式辞・講評 はこちらよりご覧ください。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」記念講座 2022

『SNS時代のジャーナリズムを考える』

2022年12月8日発行/2023年1月30日発売 (早稲田大学出版部)

刊行の言葉(「はじめに」より)

早稲田大学政治経済学術院教授(本賞選考委員) 瀬川至朗

本書は、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞記念講座二〇二二「ジャーナリズムの現在」の講義録である。

新型コロナ感染症拡大の影響を受けて、二〇年度の記念講座は休講とし、二一年度はZoomによるオンライン形式で開講した。感染状況の落ち着きがみられた今年四月には三年ぶりに早稲田キャンパスの教室に戻り、対面での授業実施が可能になった。メディア志望も多い百数十人の学生がマスクを着用して受講した。教室の設備がやや古く、前方のスクリーンが小さめで、オンラインに比べて資料のスライドが見えづらいなどの課題はあったが、講師の熱意と学生の真剣さが肌にじかに伝わってくる感覚は格別のものがあった。講師と学生の質疑応答が続き、授業時間終了後も、講師の前に列をつくって質問をする場面も少なくなかった。

記念講座二〇二二には、二一年度の早稲田ジャーナリズム大賞の受賞者とファイナリスト、そして二〇年度新聞協会賞受賞者の計七名が登壇した。さらに関連シンポジウムとして「ウクライナ侵攻の情報戦から考える―――偽情報・誤情報にジャーナリズムはどう立ち向かうのか」を開催した。 さて、本書のタイトルを考えているときに注目したのが、TBSの立山芽以子さんの講義タイトル「世界の出来事をいかに「自分事」として報じるか――SNS時代のメディアの役割とは?」であった。

立山さん自身は、ドキュメンタリー映画『ムクウェゲ「女性にとって世界最悪の場所」で闘う医師』を監督として制作し、早稲田ジャーナリズム大賞草の根民主主義部門大賞を受賞している。ドキュメンタリーは、アフリカ・コンゴ共和国で、武装勢力による女性の性被害が頻発している悲惨な現実を、被害女性と元兵士へのインタビュー、そして女性たちの社会復帰を手助けする医師の活動を通じて描いた作品だ。TwitterなどのSNSが直接関係しているわけではない。立山さんは、授業のなかで、ドキュメンタリーの内容や取材のきっかけ、取材過程などを説明しつつ、一方で、インターネットに情報があふれ、スマホで世界の出来事が瞬時にわかる時代に、マスメディアの役割とは何か、マスメディアはもう不要なのか、という話をしてくれたのである。

SNSは、インターネットが普及し、人々がオンラインでつながる時代の重要部分になっている。立山さん同様に、「SNS時代」という言葉を、インターネット全盛、デジタル化を象徴する表現として使わせていただく。この視点で他の講義を見ると、NHKの善家賢さんの講義では、SNSで発信される動画や写真、テキスト、さらには衛星画像などのオープンデータを収集・分析するOSINT(Open Source Intelligence、オシント)調査報道の実践が紹介されている。まさに、SNS時代の調査報道の話である。熊本日日新聞の亀井さんの講義では、You Tubeで発信されたサッカー強豪チームの部員の動画を取材対象とした事例が紹介されている。また、大村由紀子さんと亀井さんが講義で取り上げた実名・匿名問題も、SNSの存在を無視しては語れない。戦没者遺骨取り違え問題をキャンペーン報道した木村真也さんも、ネット時代のジャーナリズムの責務に触れていた。

SNSを活用した取材手法、SNSを対象とする取材、そしてSNS時代の実名・匿名問題、そして、SNS時代のメディアの役割、ジャーナリズムの責務――。各講義には、こうした主題が盛り込まれている。いずれも、これからのジャーナリズムのあり方を問う視点であり、本書のタイトルを「SNS時代のジャーナリズムを考える」にした次第である。

目次

はじめに 瀬川至朗(早稲田大学政治経済学術院教授)

講義 ジャーナリズムの現在

1 OSINTを駆使したデジタル調査報道・・・テレビ報道の新たな可能性(善家 賢)

2 世界の出来事をいかに「自分事」として報じるか・・・SNS時代のメディアの役割(立山芽以子)

3 日本の難民・入管問題と外国人取材・・・国際報道と国内報道が交錯する現場(平野雄吾)

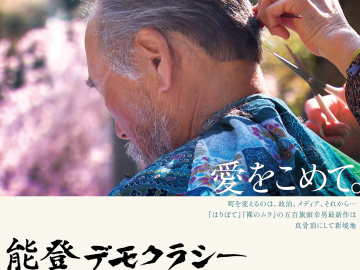

4 ローカル・ジャーナリズムの紡ぎ方・・・エリアを越えて伝えたいこと(大村由紀子)

5 犠牲を無駄にしないために・・・連載「二〇二〇熊本豪雨 川と共に」が伝えた災禍の現場(亀井宏二)

6 遺骨は日本人ではなかった・・・国の〝不都合な真実〟をどう暴いたか(木村真也)

7 「特ダネ」とは何か・・・報道の問題意識を問う(春名幹男)

討論 ウクライナ報道を検証する

■シンポジウム ウクライナ侵攻の情報戦から考える

・・・偽情報・誤情報にジャーナリズムはどう立ち向かうのか(兼松雄一郎、八田浩輔)

■異なる「事実」にジャーナリズムはどう向き合うのか

・・・OSINT調査報道とファクトチェック(瀬川至朗)