国際法学研究

古谷 修一(ふるや しゅういち)/法学学術院 大学院法務研究科 教授

国際法学研究

根岸 陽太(ねぎし ようた)/法学研究科公法学専攻 博士後期課程3年・

学術振興会特別研究員・第6回(平成27年度)育志賞受賞

育志賞受賞 若き研究者が語る「国家意思と公共良心の調和」

国際法学研究の古谷ゼミで学ぶ根岸陽太さんが、独立行政法人日本学術振興会の「第6回(平成27年度)日本学術振興会 育志賞」を受賞しました。これを記念して、師である古谷教授と国際法のあり方などについて語りました。

国際法学研究の古谷ゼミで学ぶ根岸陽太さんが、独立行政法人日本学術振興会の「第6回(平成27年度)日本学術振興会 育志賞」を受賞しました。これを記念して、師である古谷教授と国際法のあり方などについて語りました。

国際法の模擬裁判

古谷:育志賞の受賞、本当におめでとう!本学から2名の学生が初の受賞になったということで本当に素晴らしいことです。まず、根岸君の現在の研究や、その特徴について教えてください。

根岸:私はこれまで、国家が条約基準に合わない国内法を有することで人権侵害が構造的に引き起こされるという問題を解決するために(図1)、人権裁判所が国内の憲法裁判にならって当該国内法を条約基準に即して統制する実践(国際裁判の立憲化)、および国内裁判所が憲法・条約の両基準に照らして当該国内法を統制する実践(憲法裁判の国際化)を分析してきました(図2)。これらの実践は「国内法の条約適合性統制」と呼ばれ、国際法学では未発達な概念として新規性を有するうえに、憲法学で発展してきた「法律の合憲性統制」概念とも比較可能であるため、様々な分野に影響を与えうる研究になると自負しています。

図1:現実的問題:国内法秩序の欠陥に基づく構造的人権侵害(出典:根岸陽太)

図2:理論的問題:国際裁判の立憲化/憲法裁判の国際化(出典:根岸陽太)

古谷:そもそも根岸君は、なぜ国際法を専攻しようと考えたのですか。

根岸:正直に言うと、深い理由はありませんでした。早稲田大学に入学して、とにかくサークルの多さに圧倒されたのですが、そこで最初に勧誘のビラをもらったのが国際法研究会だったので、ここでいいかと思いました。国際法研究会は、模擬裁判に向けて、かなり厳しく勉強するサークルです。1年生だけでも100人ぐらい入る大規模なサークルです。ある先生によると、年間20単位相当ぐらいの勉強量になるそうですが、ゲームに勝つことが目的なので楽しみながら学べました。ロースクールの学生のような勉強法で、国際法の素地を養えたことは、私の貴重な財産となりました。

写真:国際法について熱く語るおふたり(左)古谷先生、(右)根岸さん

古谷:予選を勝ち抜いて、ワシントンの本大会に出場したのが2回生の時でしたか。模擬裁判といっても、日本風の裁判とは違い、アメリカ式で裁判官がどんどん質問してくるでしょう。弁論に備えて原稿を用意していても、裁判官が話をぶった切って、違う角度から新たな議論をふっかけてくる。当意即妙の対応をするのは大変じゃなかったですか。

根岸:ワシントンの本大会に参加できたことは本当に運が良かったと思います。この時の模擬裁判のテーマが、スーダンなどで問題になっている人道的介入の合法性が争われ、現実に法が追いついていないにもかかわらず、裁判で勝ち負けを決めなければならない設定でした。これに違和感を覚えたことが、結果的に長期的視点から捉える研究者を志すきっかけになっています。サークルでみっちり鍛えられていたおかげで、社会事実を独自の視点から法的問題として捉え直し、それを解決するための推論の組み立てを学ぶことができました。古谷先生もこの3月に香港で行われる国際人道法の模擬裁判で裁判官を務められると伺いました。

古谷:国際人道法の普及活動ですね。国際刑事裁判所を想定して、アジア諸国の学生が検察側と弁護側に分かれてディベートを行います。委員を務めている国際人道事実調査委員会の活動の一環として、私は準決勝の裁判官とキーノートセミナーでの講義を担当します。ところで、模擬裁判の議論は英語ですが、英語は得意だったのですか。

根岸:正直、苦しみましたし、今でも毎日恥をかいています。特に喋るのは得意ではありませんから。けれども、外国語がうまくいかなくて恥をかくことよりも、自分の議論を聞いてもらえないことの方が自分としては辛く感じています。だから英語で考え、英語で書き、英語で発言するよう意識しています。英語で書いて発表すると、もらえるコメントの量はもちろん、質もレベルが高いのです。他方で、わが国で実務に携わる方々へ情報を共有する、日本国際法学会の蓄積を再検討するという点では、日本語での発信も継続していくつもりです。

古谷:私が海外に出たのは30代の半ば、そのとき英語で論文を書くようにならなければと強く思ったものです。それを思えば、根岸君はずっと早くから英語で考えている。これからの研究者は、どんどん海外に出て行くべきだと思います。

現代社会における国際法の課題

古谷:根岸君はラテンアメリカでの被害者救済をテーマにしていましたね。

根岸:文献を読んでいると、とんでもない状況であることがわかったのです。独裁国家で国としての体をなしておらず、国際基準に明らかに反するような国内法を制定・適用するために、それが原因となって人権侵害が構造的に起こっているような状況です。古谷先生がおっしゃっているように、主権を尊重しながらも国際法的な手続を通じて国内に介入していかなければ、問題は解決しない。ラテンアメリカが興味深いのは、米州人権裁判所があることです。この司法機関が、条約秩序内であたかも憲法裁判所のように振舞って、各国の国内法について是正命令を行う。この実践は人権法という特定の分野に限った話ですが、国内法と国際法の関係という国際法学と憲法学に跨る壮大なテーマにもつながる話で、これは興味深いと思ったのです。この発想は、「介入の国際法」を提唱する古谷先生に加え、「国際立憲主義」を牽引する最上敏樹先生(早稲田大学大学院政治学研究科教授)やアンネ・ペータース先生(マックス・プランク比較公法・国際法研究所所長)のご指導のもとで培われました。

古谷:それが今回の育志賞を受賞した研究テーマ「国内法の条約適合性統制―地域的人権条約の実施における国際裁判の立憲化と憲法裁判の国際化―」にもつながっていますね。国内法と国際法を二元論的に分けないで捉える。国家が弱体化し、新たなあり方が模索されている現状を踏まえた議論だと思います。それが私の場合は武力紛争や刑事責任の問題となり、根岸君の場合は人権保障の問題につながっている。今後の研究の展望はどのようなものですか。

根岸:今後は、本研究の成果として、国際人権法と憲法保障を統合した立憲的秩序を構想するとともに(図3)、より長期的には、様々な分野の発展を統合的に取り入れた人権保障枠組を構想していきます(図4)。人権保障に焦点を当てるこれらの研究と並行して、国際法一般に通底する問題として、『国際法形成における法的信念-国家意思と公共良心の調和-』と題した研究も進めていきます。これは、伝統的に国際法を支えてきた国家意思と現代国際法に浸透している公共良心を相互補完的に整序することで、国際法形成に関する理論・実務が抱える課題の解決に向けた新たな視点を提供することを目的とします。キャリアを懸けても答えを出せるか分からない非常に壮大なテーマですが、その萌芽的研究について、昨年の国際法学会研究大会や、今年に予定されているEuropean Society of International Law Research Forumで報告する機会を得るなど、着実かつ大胆に鍛え上げている最中です。

図3:統合的立憲秩序の構想(出典:根岸陽太)

図4:研究における今後の抱負:多元的発展に基づく統合的人権保障枠組(出典:根岸陽太)

根岸:従来のヨーロッパ的な考え方では、患者に病名を伝える(国家責任の認定)だけで、あとは自助努力に任せていました。しかし、私の研究対象である中南米や中東欧では、過去の独裁政権が倒れて民主政権に移行しているとはいえ、いまだに人権侵害の責任者が処罰されない状況が続いています。そのため、国際社会が適切な薬を処方し(国内救済措置の特定)、ときには開腹手術を行って弱った器官を刺激する(国家機関の援助)、極端な場合には癌を取り除かないとどうしようもないケースもあります(国内法の無効宣言)。

古谷:癌を取り除くという例えは、国際刑事裁判にも通じますね。例えば大統領を逮捕するわけです。日本やアメリカのように法的に安定し、民意が反映された政府が存在する国がある一方で、中東やアフリカでは、ほとんど法的な統制が取れなくなっている国もある。

根岸:イスラム国などは、その呼称にもかかわらず、国でさえありません。イスラム国は世界中にテロリストを送り込んでいるというか、世界中のテロリストが自律的にイスラム国として動いているというか。各地でテロが起こり、結果的にイスラム国が犯行声明を出すような動きです。

古谷:とはいえ、中東やアフリカで統制がとれていないという状況は、国際法が取り組まなければならない大きなテーマだと思います。我々が想定している国の概念を外れたものであり、そもそも国際法を守る意志などまったくない。9.11の時にはアルカイダをどう捉えるのかが、国際法上の重要な問題でした。アルカイダはネットワーク型の組織であり、領土・領域という二次元空間に限定されない組織です。従来、国際法が対象としてきたのは国家に代表される領域型組織であり、アルカイダはこれに当てはまらない。これに対してイスラム国は、領域型組織でありながら、国際法の意識など微塵も持っていない。私が大学院に入ったのは1981年で冷戦期でした。当時、国際関係は良い意味でも悪い意味でも安定していて、国際法の教科書の内容などもそれ以前からほとんど変わっていませんでした。ところが冷戦終結後は、教科書はどんどん書き換えられています。

根岸:これ一冊読んでおけば良いといったものではなくなってきています。筆者によって国際法観が大きく違います。私が古谷先生の指導を受けて何より良かったのは、先生が個人の責任を追求されている一方で、私は個人の権利、人権をテーマとすることで、同じ問題を表と裏から考えられていることです。自分の考え方について、先生からは逆から見ればこんな視点もあると視野を広げていただけたため、古谷先生に指導していただいて本当に良かったと感謝しています。これからも一層精進してまいりたいと思います。

古谷:根岸君の今後の活躍に期待していますよ。

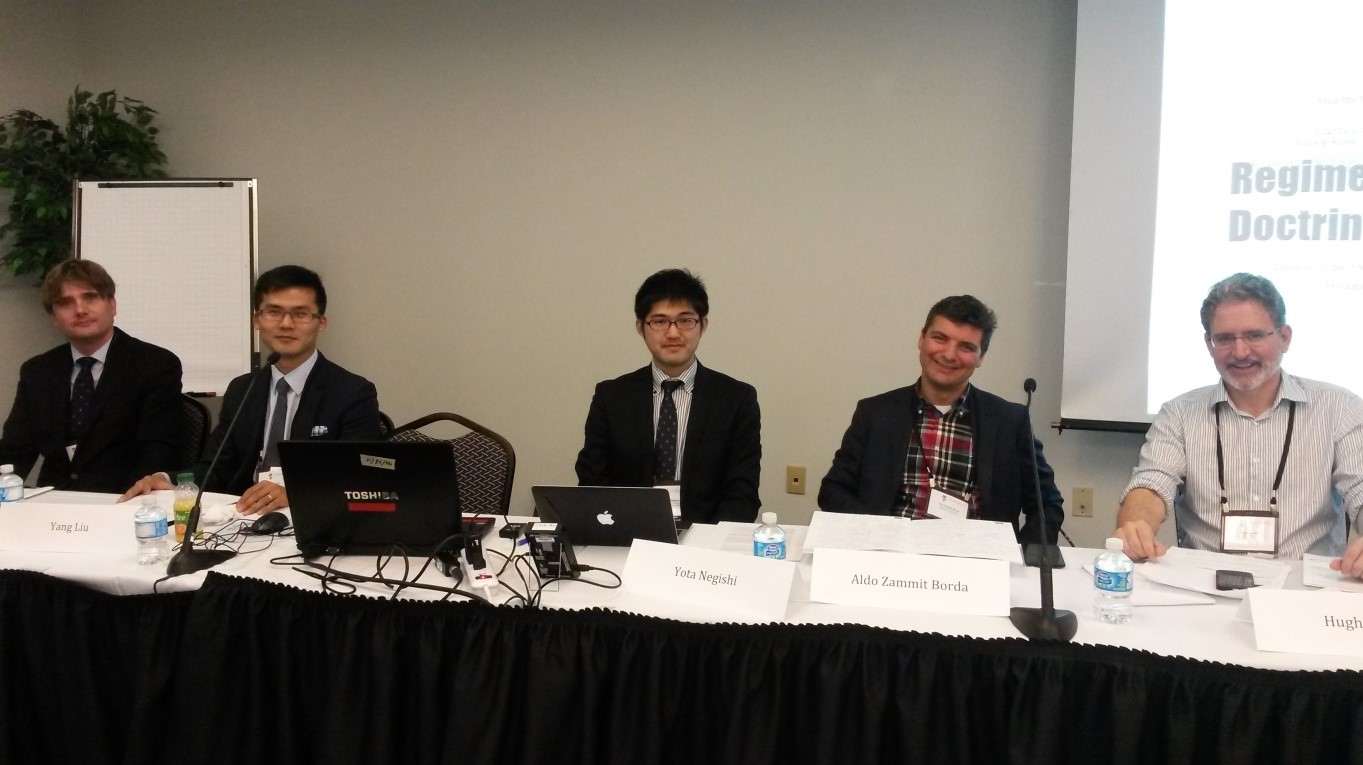

写真:カナダ国際法学会44次研究大会にて(左から3人目、中央が根岸さん)(出典:根岸陽太)

図5:欧州国際法学会11次研究大会発表 Poster(出典:根岸陽太)

写真:古谷研究室にて

※日本学術振興会「育志賞」

※早稲田大学 研究ニュース

※早稲田大学 研究ニュース(受賞式)

プロフィール

早稲田大学大学院法学研究科・博士後期課程中退、香川大学法学部教授を経て現職。国際人道事実調査委員会委員、ユトレヒト大学オランダ人権研究所客員教授。国際刑事法、国際刑事裁判を主な研究対象とするとともに、現在は国際法協会(ILA, International Law Association)の活動の一環として、武力紛争後における被害者救済の法的枠組みに関しても研究を進めている。

所属学会は、国際法学会理事(『国際法外交雑誌』編集委員長)、世界法学会、国際人権法学会、International Law Association Committee Officer、American Society of International Law、Asian Society of International Law、European Society of International Law

対談相手プロフィール

根岸 陽太(ねぎし ようた)

早稲田大学法学研究科公法学専攻 博士後期課程3年・学術振興会特別研究員DC1、マックス・プランク比較公法・国際法研究所客員研究員、第6回(平成27年度)育志賞受賞。研究テーマとして育志賞受賞にもつながった『国内法の条約適合性統制—地域的人権条約の実施における国際裁判の立憲化と憲法裁判の国際化—』。

研究業績として「プロ・ホミネ原則に基づく米州人権条約と憲法の関係-ラテン・アメリカ共通憲法の形成に向けて-」『国際人権』26号(2015年)、「米州人権条約の実施における賠償義務の機能(1)・(2・完)」『早稲田大学大学院法研論集』148号・149号(2013・2014年)、“Distribution of Powers for the Conventionality Control of Domestic Law between Constitutional and Ordinary Courts: Decentralisation and Recentralisation” Turkish Journal of Legal Studies, Inaugural Volume (2016); “El papel del principio de subsidiariedad para distribuir competencia entre tribunales de derechos humanos y Estados Partes: El modelo híbrido entre centralización y difusión del control de convencionalidad de derecho interno” in A. Von Bogdandy, F. Piovesan e M. Morales Antoniazzi (eds.), Direitos humanos e constitucionalismo regional transformador; Ius constitutionale commune na America latina (forthcoming) 等がある。

古谷先生の研究業績(最近の論文)

- “Domestic Implementation of the Rome Statute in Japan”, Seoul International Law Journal, vol. 22 (2015), 39-56.

- “Victim Participation, Reparations and Reintegration as Historical Building Blocks of International Criminal Law”, in Morten Bergsmo, CHEAH Wui Ling, SONG Tianying and YI Ping eds., Historical Origins of International Criminal Law: Volume 4 (Torkel Opsahl Academic Publisher, November 2015), pp. 837-863.

- 「指導者犯罪としての侵略犯罪—システム責任の顕在化」、柳井俊二・村瀬信也編『国際法の実践—小松一郎大使追悼』(信山社、2015年)所収、p.309-324

- “Draft Procedural Principles for Reparation Mechanisms” in The International Law Association, Report of the Seventy-Sixth Conference held in Washington D.C. (2014), pp. 782-813

- 「国際刑事裁判権の意義と問題—国際法秩序における革新性と連続性」、村瀬信也・洪恵子共編『国際刑事裁判所(第2版)—最も重大な国際犯罪を裁く』(東信堂、2014年)所収、pp.3-40

- 「作為“領袖犯罪”的侵略罪 侵略最好的留到最后?」『国際法研究』9巻(中国社会科学院・国際法研究所発刊、2013年)、pp.135 – 146