- Featured Article

LEARN TOGETHER, LIVE TOGETHER

特集:アクセシビリティ支援の現在地

Tue 30 Jul 24

特集:アクセシビリティ支援の現在地

Tue 30 Jul 24

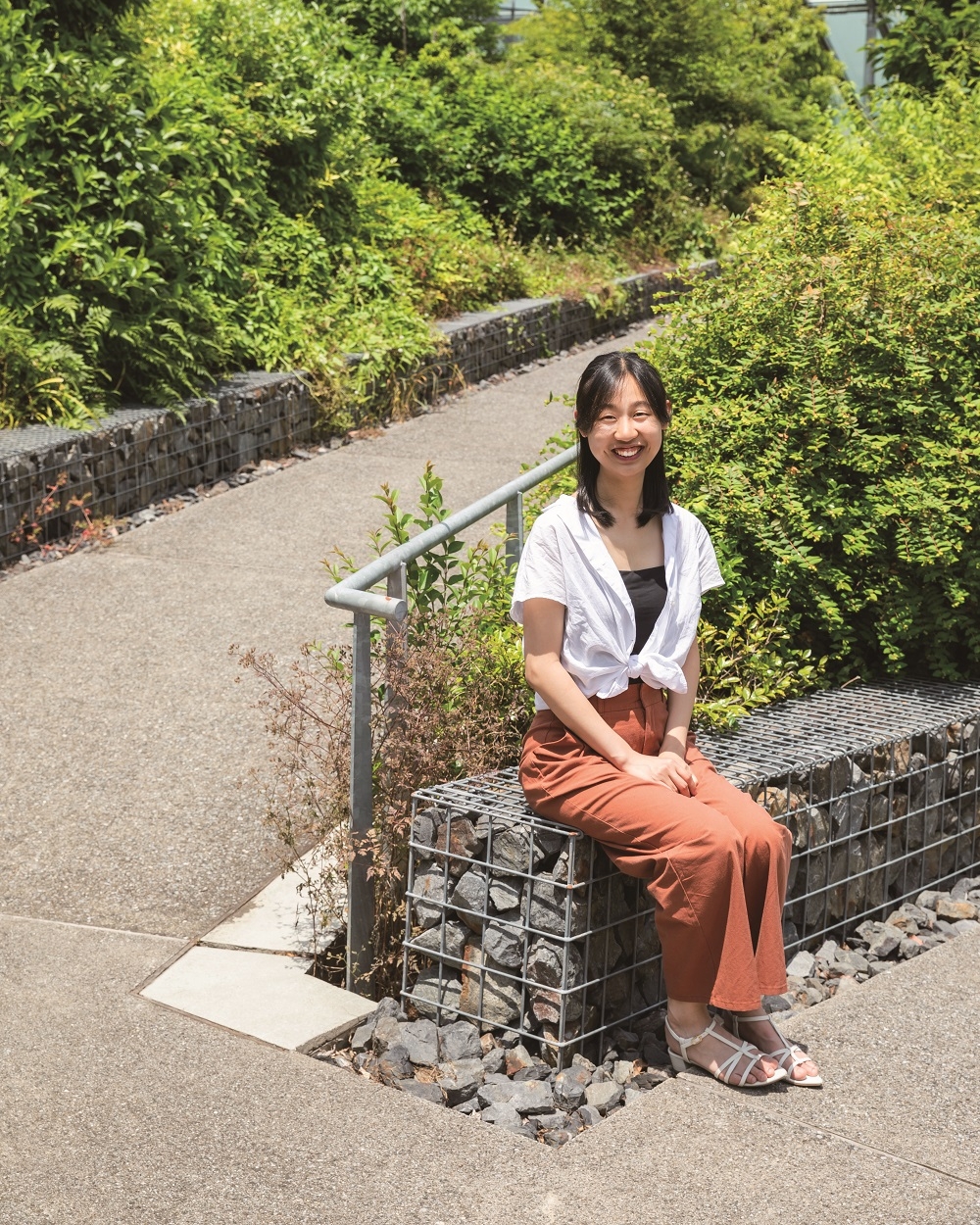

さりげない周囲の心遣いが新たなチャレンジの糧になる

ワイヤレス補聴援助システムを使用し音声伝達で講義を受講

先進理工学部3年 神谷綾音さん

先天性感音性難聴という、生まれつきの難聴です。左耳に補聴器を付け、右耳に人工内耳を埋め込み、学校生活を送ってきました。相手の声は聞こえづらいものの、口の動きや表情、身振りや雰囲気を読み取り、発話内容を予想することで、コミュニケーションをとることができます。

幼い頃から理科に興味があり、小学校では科学クラブで実験に熱中していました。自分に聴覚障がいがあることも影響し、耳や身体の仕組みに徐々に興味を持つようになり、先進理工学部の生命医科学科に進学。生命科学や生命工学の領域で、生化学や生理学などの勉強をしています。

大学の授業では、「ロジャー」という機器を使用します。ワイヤレスマイクを発話者に装着し、音声を電波で人工内耳に送信できるデジタル技術で、明瞭に講義を聴き取ることが可能です。毎回授業の開始時に、先生に付けてもらっています。ロジャーは高額なので購入するのは困難ですが、アクセシビリティ支援センターで借りることができます。

アクセシビリティ支援センターには、合理的配慮を受けるための調整をしてもらっています。特に生命医科学科では複雑な実験が多いため、担当教員や技術職員の方々のサポートが必要です。私の方から都度状況を伝えることなく、先生方が事前に文書を読み、合理的配慮の内容を把握した上で適切な対応をしていただけることはありがたいです。

手話やバドミントンのサークル活動のほか、今年4月からは聴覚障がい学生をサポートする団体を立ち上げるなど、学生生活は充実しています。ただ、複数の人が一度に話すディベートや会議では、話についていけないことも多いです。そうした時に助けてくれるのは、自分の状態をよく理解してくれる友人です。話の流れや内容を、いつもさりげなく伝えてくれます。こうした実体験をもとに、SDGs関連の小論文コンテストに応募したところ、特別賞をいただくことができました。心優しい友人は、私の支えです。

多くの学生に配慮が届くよう自分自身も支援者として活動

視覚障がいの支援を受けながら車椅子の学生をサポート

国際教養学部4年 宮嵜孝海さん

錐体ジストロフィーという難病により、生まれた時から弱視です。一人で歩行するには困らない程度の視力はあるのですが、光の強い場所で目を開いていられない、色を明確に判別できない、文字を長時間読むことができないなど、複数のハンディキャップがあります。

アクセシビリティ支援センターには、合理的配慮を受けるための調整をしてもらっています。行ったことのない教室で授業がある場合は、基本的に初回のみ移動の支援を受けています。授業中は主に耳からの情報で学習を進めており、ノートをとることは少ないです。極力身体への負担を少なくしつつ、一人でもできることは自力で行うのが、私の学生生活の基本です。

広大な敷地でも点字ブロックが設置されているなど、早稲田大学のアクセシビリティ支援は充実しています。一方で障がい学生の数も多く、種類もさまざまであるため、配慮が行き届かないケースも多いと思います。例えばテストでは、私は人よりも多くの時間を要しますが、一律にルールとして配慮を施すのは難しく、教員に個別に相談しなければなりません。障がい学生に対し、よりきめ細かな配慮を提供できる環境になってほしいと、学生生活の中で感じていました。

そうした思いから、自分自身もアクセシビリティ支援センターで、支援学生としての活動を始めました。車椅子の学生の移動支援なのですが、自分のサポートを喜んでもらえた時は、「誰かの助けになれた」と心が温まります。人の役に立てることで、自信をつけることもできました。アクセシビリティ支援センターの職員の皆さまも、気さくに話しかけながらも、丁寧に配慮をしてくださり、素晴らしい環境だと感じています。

私は音楽が大好きで、歌や楽器の練習に励んでいます。また、クラシックファッションにも熱中しており、貯金をして念願のジャケットを購入しました。これらの趣味は生活の質を高めてくれるだけでなく、他の人を勇気づけたり、喜ばせたりする力があると思っています。将来の進路は明確には決めていませんが、自分で自分の道を切り開くように行動し、障がいを抱えてもリーダーとして活躍できることを、世の中に示していきたいです。

アクセシビリティ支援センターで多様な価値観の学生と出会えた

教室移動や代筆の支援を受け関心のあった教育工学を学習

教育学部4年 德永圭佑さん

上肢と下肢の筋力が弱く、電動車椅子で生活しています。アクセシビリティ支援センターでは、教室間の移動や授業前後の準備、講義内容の代筆などの支援を受けてきました。授業中には支援学生が隣に座っているので、相談しながら支援を受けています。

一方、課題などはタブレットのフリック入力のみで文字を打ち込むなど、自力で取り組んできました。学部では教育工学のゼミに所属し、さまざまな課題をテクノロジーの力で解決する手法にアプローチしています。現在は卒業論文を進めており、テーマは「記憶」に設定しました。通常、教育現場では、いかにして記憶を定着させるかが追求されますが、私の仮説は逆の発想です。授業の時間を思考力の鍛錬などに費やし、記憶に残さなくても成長できる教育手法を研究しています。

学生生活での一番の楽しみは、アクセシビリティ支援センターで定期的に開催される交流会です。障がい学生、支援学生の代表幹事が協力して企画を考え、さまざまなゲームを通して親交を深めます。新たな人と出会い、バックグラウンドを共有しながら話ができることは、刺激を与えてくれます。

障がい学生への支援を通じ人や社会のあるべき姿を考える

アクセシビリティ支援センターで支援学生として活動

国際教養学部3年 トンシンチャイラウハ ティターパーさん

タイ出身の私は、家族との日本旅行で静けさのある街並みに魅了され、早稲田大学への進学を決意。英語が話せる強みを生かしたいと、国際教養学部に入学しました。日本に来てからは国際学生寮WISHに入寮し、レジデント・アシスタントとしてイベントの企画や留学生のサポートなどに取り組んでいます。

1年生の時の心理学の授業で、アクセシビリティについて解説されたことをきっかけに、障がい者支援に興味を抱きました。弟が自閉症だったこともあり、自分にできることは何かと考え始め、アクセシビリティ支援センターの支援学生に応募。車椅子の学生の移動支援を中心に、活動を行っています。

始めたばかりの頃は、障がい学生に気を遣うあまり、うまくコミュニケーションがとれませんでした。徐々にフラットに接することの大切さに気づき、現在はセンターに遊びに行くほど仲良くなっています。また、支援を通じ会話をする中で、車椅子や日本社会についても理解を深められました。日本にも足りない部分は多いものの、タイと比べると設備が整っており、学ぶことが多いです。早稲田大学ではアクセシビリティ支援センターの認知度がまだまだ低いように感じるので、もっと多くの学生に知ってもらいたいです。