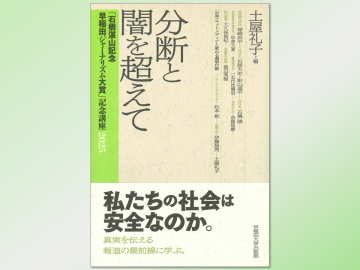

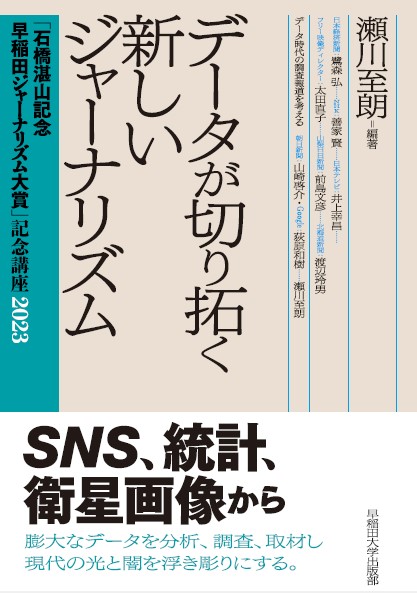

石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞記念講座2023の講義録である『データが切り拓く新しいジャーナリズム』が出版されました。

この書物は、「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」を記念して、早稲田大学の学生のために開講されている講義をもとに編まれたものです。講師陣は、早稲田ジャーナリズム大賞の前年の受賞者を中心に、第一線で活躍されているジャーナリストの方々から構成されています。

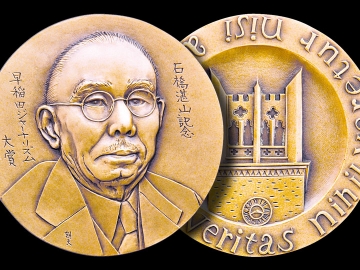

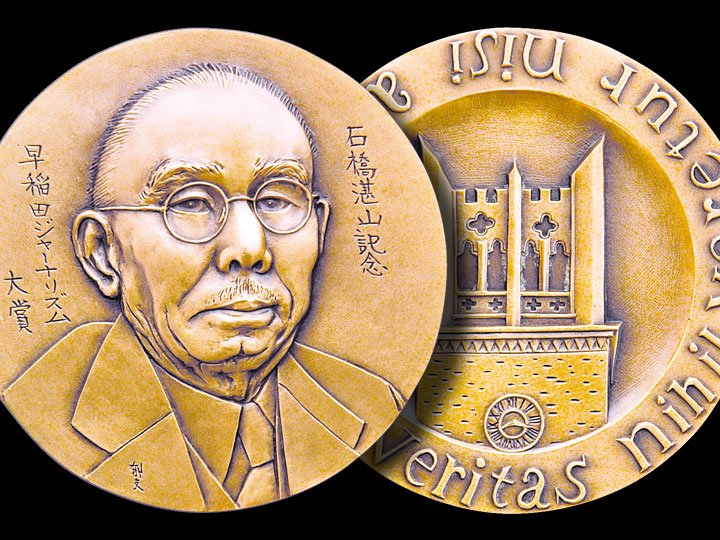

ジャーナリズム大賞メダル

また、第23回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式が2023年12月7日に行われました。

第23回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式 式辞・講評 はこちらよりご覧ください。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」記念講座 2023

『データが切り拓く新しいジャーナリズム』

2023年12月15日発行 (早稲田大学出版部)

刊行の言葉(「はじめに」より)

早稲田大学政治経済学術院教授(本賞選考委員) 瀬川至朗

大隈記念講堂は早稲田大学のシンボル的存在である。その時計塔の高さは約三八メートル。日本古来の計量法では一二五尺であり、大学創設者の大隈重信が唱えた「人生一二五歳説」にちなんでいる。太陽系を模した高いガラス天井がある大隈記念大講堂はよく知られているが、その地下には約三〇〇席の小講堂がある。天井は高くはないが、前方にステージがあり、観劇や映画の鑑賞に適したつくりである。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」記念講座として開講する「ジャーナリズムの現在」という授業は、年までの数年間おこなってきた。本書の元となった記念講座二〇二三は、四年ぶりに小講堂での開講となり、従来の記念講座の雰囲気が戻り、講師と学生の間の活発な質疑応答が繰り広げられた。今年は、講座を始める前から、講義録のタイトルに「データ」という言葉を入れたいと考えていた。記念講座二〇二三には、前年二二年度の早稲田ジャーナリズム大賞の受賞者五名を講師として招き、 受講学生を対象とする講義をしていただくことが決まっていた。

その二二年度受賞作品には、国のオープンデータを収集して作成した統合データベースの分析により、国の基金制度の問題点を明らかにした日本経済新聞の「国費解剖」という調査報道と、 SNSなどのオープンデータを活用 ・分析するOSINT(Open Source Intelligence、オシント)の手法を駆使して、ミャンマー軍の弾圧の実態に迫ったNHKスペシャルの「ミャンマープロジェクト」が入っていた。近年注目されている、オープンデータを活用するジャーナリズムを特集する好機と捉え、記念講座では受賞者五名に加えて、日本テレビの番組「ザ・ファクトチェック」のプロデューサーの方を講師にお招きすること、 またデータジャーナリズムをテーマとする講座記念シンポジウムを開催し、それを専門とする二人に登壇していただくことを決めた。こうした講師陣により、 「データ」を扱うジャーナリズムの話を多面的に展開することができた。

本書のタイトルを、 「データが切り拓く新しいジャーナリズム」とすることにした次第である。

目次

はじめに 瀬川至朗(早稲田大学政治経済学術院教授)

講義 ジャーナリズムの現在

1 国の公開情報を調査報道に生かす・・・「国費解剖」が解き明かした政府予算の病巣(鷺森 弘)

2 テレビにおけるデジタル調査報道の可能性・・・ミャンマー軍の弾圧の実態に迫る(善家 賢)

3 VUCA時代のジャーナリズム・・・ファクトチェックの取り組み(井上 幸昌)

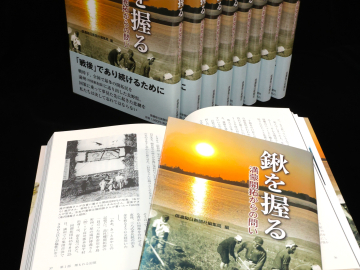

4 戦争体験者の声を残したい・・・ドキュメンタリーの現場から(太田 直子)

5 基地問題「わがこと」とするために・・・北富士演習場と沖縄、地元紙の役割は(前島 文彦)

6 「北方領土」取材から考える新聞の役割・・・安倍政権の対ロシア外交とウクライナ侵攻(渡辺 玲男)

討論 データ時代の調査報道を考える

◆ シンポジウム データジャーナリズムとは何か・・・データ分析と可視化報道の現在地(山崎 啓介、荻原 和樹)

◆ 社会科学方法論とデータジャーナリズム(瀬川 至朗)