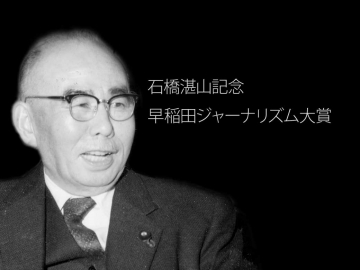

第23回(2023年度)

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」発表

「大賞」3作品、「奨励賞」3作品 が決定

2023年度第23回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の授賞作品を、受付期間内に応募・推薦された155作品の中から、次のとおり2部門にて「大賞」3作品、および2部門にて「奨励賞」3作品を決定致しました。

大賞

公共奉仕部門 大賞

ETV特集「ルポ 死亡退院 ~精神医療・闇の実態~」(NHK Eテレ)

公共奉仕部門 大賞

「命ぬ水 ~映し出された沖縄の50年~」(琉球朝日放送)

草の根民主主義部門 大賞

『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』 書籍(小学館)

奨励賞

公共奉仕部門 奨励賞

神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄スクープと一連の報道(神戸新聞、電子版「神戸新聞NEXT」)

公共奉仕部門 奨励賞

新型コロナワクチンの副反応に関する調査報道(CBCテレビ)

草の根民主主義部門 奨励賞

「南米アマゾンの”水俣病”」に関する報道(TBSテレビ・Web)

早稲田大学は、建学以来多くの優れた人材を言論、ジャーナリズムの世界に送り出してきました。先人たちの伝統を受け継ぎ、この時代の大きな転換期に自由な言論の環境を作り出すこと、言論の場で高い理想を掲げて公正な論戦を展開する人材を輩出することは、時代を超えた本学の使命であり、責務でもあります。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」は、このような背景のもと、社会的使命・責任を自覚した言論人の育成と、自由かつ開かれた環境の形成への寄与を目的として2000年に創設され、翌2001年より毎年、広く社会文化と公共の利益に貢献したジャーナリスト個人の活動を発掘、顕彰してきたものです。

大賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金50万円が、奨励賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金10万円が贈られます。また受賞者には、ジャーナリストを志す本学学生のための記念講座に出講いただく予定です。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」についてはこちら⇒

※以下、各部門・各賞ごとに応募受付順で掲載しています。

第23回(2023年度) 大賞

公共奉仕部門 大賞:

ETV特集「ルポ 死亡退院 ~精神医療・闇の実態~」

受賞者氏名

NHK「精神医療問題」取材班 代表 青山 浩平(NHK第2制作センター チーフ・ディレクター)、持丸彰子(NHK大阪放送局 ディレクター)

発表媒体名

NHK Eテレ

授賞理由

ある精神病院における人権蹂躙、そして依頼された弁護士による一人の患者救出の経緯を描いたドキュメンタリーである。番組制作者は公共放送の枠を超えるかのように、病院側に対する追求の手を緩めなかった。

患者の過剰収容、虐待、その病院にはさらに内科機能が併設され、これによって診療報酬のための過剰な延命措置が患者が死亡するまで継続された。

実は同様な事件が二〇年ほど前、発覚後廃止された別の病院で起こっていた。二つの病院は実は姉妹関係にあり、一方の廃止後も同じ院長によって、同種の行為が続けられてきたのだ。視聴者は番組途中で、その事実に気づかされることになる。決して繰り返されてはならないはずのことが起こっている。

社会や家族側の隠れた需要に応じて患者を収容するのだという正当性を、院長が話している。内部録音されていたその声色に、日本の精神医療をめぐる構造の闇の深さをみる。そしてその構造に対して医療内外からの格闘の歴史があったことも忘れてはならない。この番組もまたその一つである。(中谷 礼仁)

受賞者コメント

一度内実を知ってしまったら見て見ぬふりはできない。それが精神科の取材です。弱い立場にある人たちの命と尊厳が踏みにじられているこの国の実情を、少しでも多くの方に知って頂くことで、社会がより良い方向に変わってほしい。番組制作にご協力頂いた全ての皆様に深く御礼を申し上げつつ、引き続き取材に尽力して参ります。

公共奉仕部門 大賞:

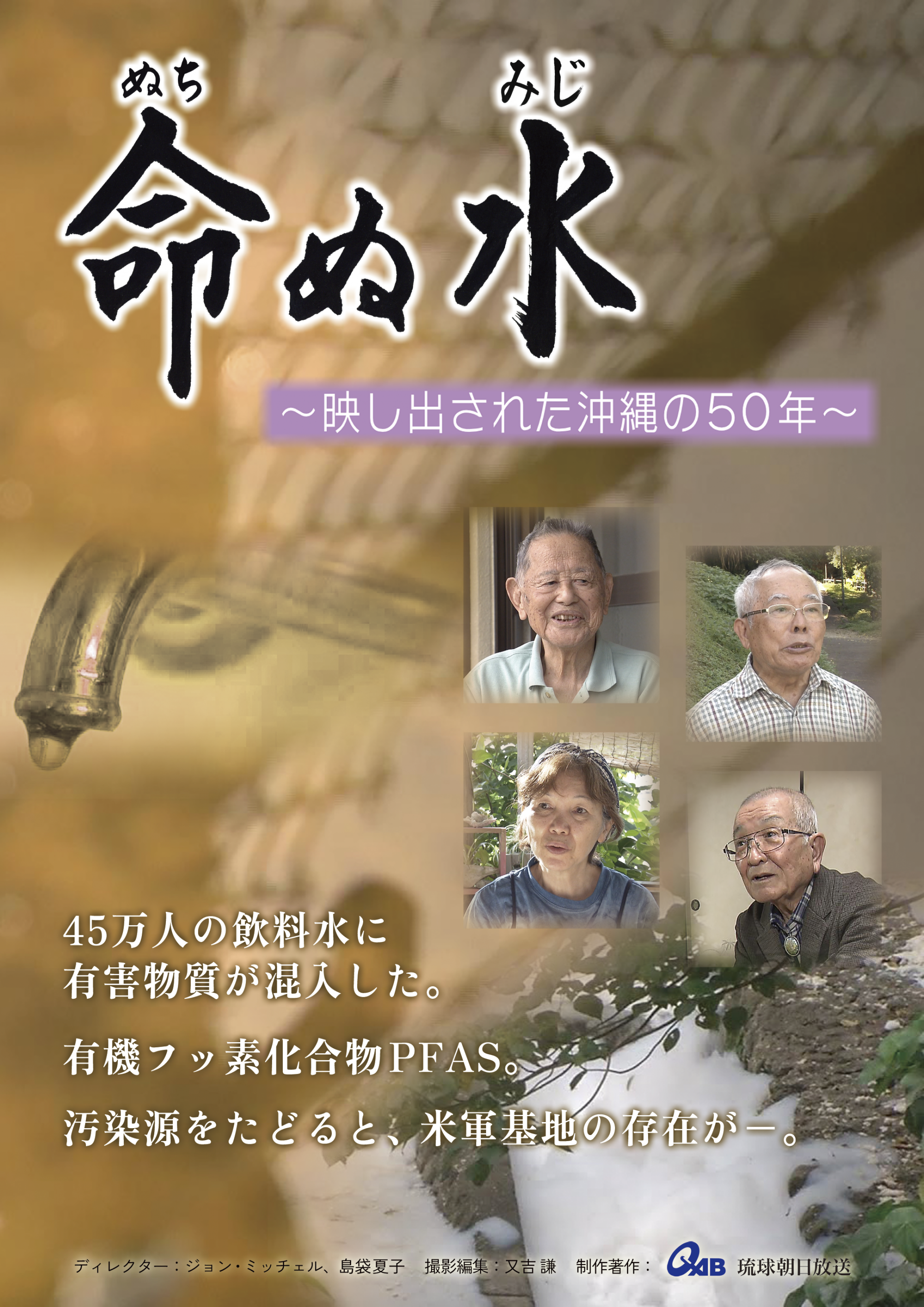

「命ぬ水 ~映し出された沖縄の50年~」

受賞者氏名

島袋 夏子(琉球朝日放送株式会社ディレクター)、ジョン・ミッチェル(フリージャーナリスト)

発表媒体名

琉球朝日放送

授賞理由

命の源である水の汚染から本土復帰50年の意味を問うた力作である。2016年1月、嘉手納基地周辺の河川等がPFAS(有機フッ素化合物)によって汚染されていることが表面化した。番組が独自に調べたところ、京都大学が1980年代に基地周辺住民から採取した血液からも高い数値のPFASが検出され、40年間、住民は何も知らずに生活してきたことがわかる。人々の苦しみはいかほどかと暗鬱たる気持ちになる。汚染源は米軍基地と思われるが、日米地位協定が壁となり、基地内の立ち入り調査は認められない。このような状況下、日米の情報開示請求で得た公文書から過去の漏出事故の実態を明らかにし、内部告発者による映像、復帰当時の水道事業に詳しい人物、ストレートな怒りをぶつける市民らの証言を丁寧に積み上げ、多角的に構成した。優れた調査報道として高く評価したい。番組では、米国の事例も取り上げられ、PFASによる汚染問題は沖縄だけに留まらず、世界が取り組む課題であることが視聴者に知らされる。本土メディアと沖縄メディアとの間には、報道姿勢や意識の差が見られる。琉球朝日放送はローカル局ではあるが、差異を埋めるためにも、沖縄が抱える問題を日本の問題として広くアピールし続けてほしい。すでに、番組は英訳され、米国の数か所の大学で上映されたと聞いている。どのような意見が交わされ、何が共有されたのか。次の作品では、そのような背景も含め、解決策を提示するドキュメンタリーを期待したい。(高橋 恭子)

受賞者コメント

米軍による環境汚染をテーマに、フリージャーナリストのミッチェルさんと共に約13年間調査報道を続けてきました。その一つとして取り組んだPFASによる水源汚染報道は、沖縄だけでなく全国へと広がり、多くの反響をいただきました。受賞を励みに、今後も地道な調査報道を積み重ねていきたいと思います。(島袋 夏子)

沖縄県の飲料水のPFASによる汚染は、沖縄県の近代史上最悪の環境被害であるにもかかわらず、日本本土の多くの人はこの問題について知りません。公共奉仕部門の大賞を受賞できたことに感謝しています。これにより日本中でこの問題への意識が高まり、沖縄県民が長年待ち望む当然の正義を受けられるようになることを願っています。(ジョン・ミッチェル)

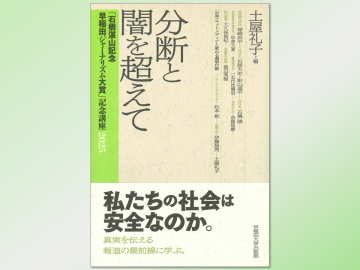

草の根民主主義部門 大賞:

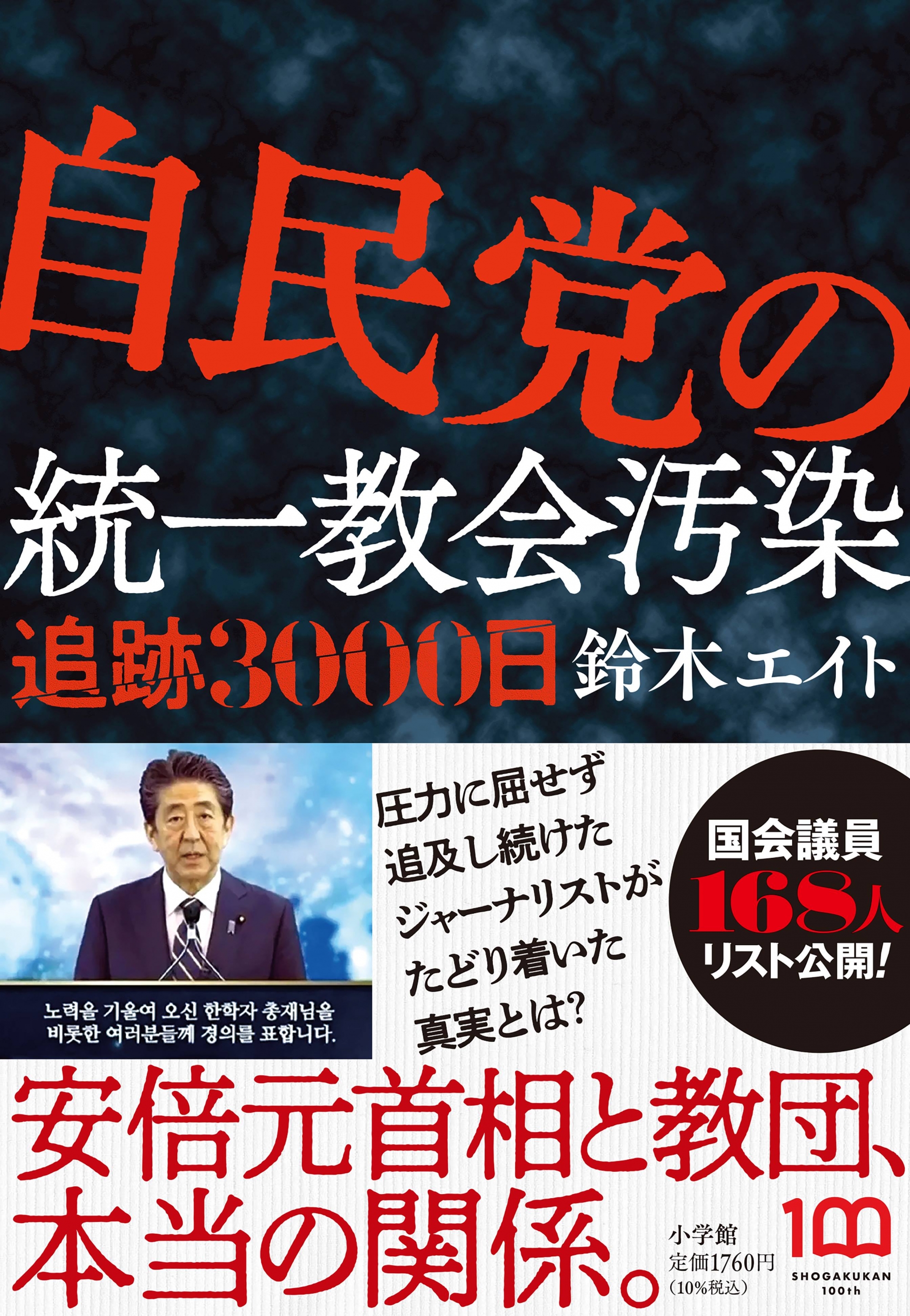

『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』

受賞者氏名

鈴木 エイト(フリーランス)

発表媒体名

書籍(小学館)

授賞理由

オウム真理教事件の発生をひとつの契機として、日本社会は宗教を理解不能なものとみなし、視野外に追いやる傾向を強めたように感じる。カルト教団の報道を眼にする機会が減ったのはその一例だが、その被害者がいなくなったわけではなく、世間の忘却によって彼らは二重に虐げられていた。こうした現在進行形の宗教問題を著者だけが継続的に取材し、ネットメディアなどで報告してきた。安倍元首相銃撃事件後ににわかに脚光を浴びた感がある著者だが、その活動の貴重さ、重要性は時を遡って認められるべきで、受賞にふさわしいと判断した。

第二次安倍政権成立後の自民党政治家と旧統一教会教団の接触に絞って取材成果を再構成した本書では、情緒を排して「誰」が「何をした」かを淡々と示してゆく筆致が改めて印象的だった。「名詞」と「動詞」へのこだわりは、弱者を見捨てない姿勢と共にジャーナリズムの原点である。復初のジャーナリズムとしても評価できる。(武田 徹)

受賞者コメント

大手メディアが取り上げない問題を長年一人で追及してきました。元首相銃撃事件が起こるまでその重大性が周知されなかったことには複雑な思いもあります。統一教会の偽装勧誘現場に遭遇し介入してから21年間、教団や政治家を追及する際も自分がおかしいと思ったことを看過せず問題意識を保ってきました。その軌跡がこれほどの評価を得たことを感慨深く思います。

第23回(2023年度) 奨励賞

公共奉仕部門 奨励賞:

神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄スクープと一連の報道

受賞者氏名

「失われた事件記録」取材班 代表 霍見 真一郎(神戸新聞社編集局報道部デスク兼編集委員)

発表媒体名

神戸新聞、電子版「神戸新聞NEXT」

授賞理由

日本の公文書に対する認識の甘さは、かねてより指摘されてきた。本報道は、裁判記録にも同様のずさんさがあることを明らかにした問題提起型のスクープである。少年法改正の契機にまでなった神戸連続児童殺傷事件の全記録が廃棄されていた報道には、国民の多くが耳を疑ったに違いない。地元紙として事件を追い続けてきた神戸新聞ならではの特報といえよう。さらには長崎小6女児殺害事件など、各地で起きた重大少年事件の記録も廃棄されていたと分かり、裁判所の構造的な問題が露わとなった。当初反応が鈍かった最高裁も、ついには責任を認めて謝罪。裁判所の文書保存に関わる改革方針にまでつなげた本報道の意義は大きく、公共奉仕部門の奨励賞に相応しい。欲を言えば、Web版の記事が時系列などを含めてもっと読み易く構成されていれば、より高い訴求効果が期待できるのではなかろうか。(中林 美恵子)

受賞者コメント

少年法改正の源流となった神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄は衝撃でした。刑罰か矯正教育か、少年犯罪への対応で意見が分かれる中、事件記録は、過去を検証し、将来の議論へつなげる「国民共有の財産」だと最高裁に訴えました。受賞は、被害者遺族を四半世紀取材してきた地元紙へのエールと受け止め、今後も報道を続けます。

公共奉仕部門 奨励賞:

新型コロナワクチンの副反応に関する調査報道

受賞者氏名

新型コロナワクチン取材班 代表 有本 整(CBCテレビ 報道部)

発表媒体名

CBCテレビ

授賞理由

50回を超す関連報道を集大成した番組『評価不能 新型コロナワクチンの光と影』を中心に評価した。本作品は、新型コロナワクチン接種後に起きた深刻な症状に苦しむ人々に向き合い、その現実を正面から扱ったドキュメンタリーである。取材は丁寧で幅広く、表現方法も誠実さを感じる。「予防接種により引き起こされた一連の病態と判断する」。医師の診断書が映し出される。しかし、その人に国の救済の手はまだ差し伸べられていない。厚生労働省には副反応2万件、死亡例1800件の疑い事例が医療機関から報告されている(番組放送時のデータ)が、その報告書には「評価不能」の文字がずらりと並ぶ。本作品は、ワクチン批判ではない。ワクチン接種を大々的に呼びかける一方で被害事例に積極的に対応しようとしない行政の姿勢を問うている。他メディアの同種の報道をあまり見かけない中、CBCの取り組みは際立ち、行政を動かす力にもなっている。ただ、難しいテーマだけに選考委員会では議論もあり、ワクチンの光の部分の描き方が不十分という指摘があったことは付記しておきたい。(瀬川 至朗)

受賞者コメント

新型コロナワクチン副反応問題の取材班代表、CBCテレビの有本整です。この度は過分なる御評価を頂き、誠にありがとうございます。

メッセンジャーRNAワクチンという人類初の遺伝情報ワクチンは新型コロナとの闘いで福音となりましたが、接種後身体が動かなくなったり、不幸にして亡くなった方が少なからずいらっしゃるのは国も公表している事実です。今も続くワクチン接種の影響をチームで注意深く取材してまいります。

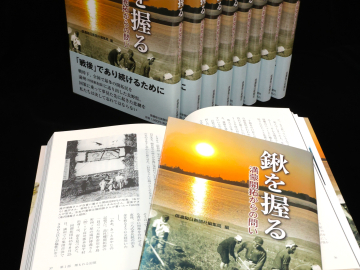

草の根民主主義部門 奨励賞:

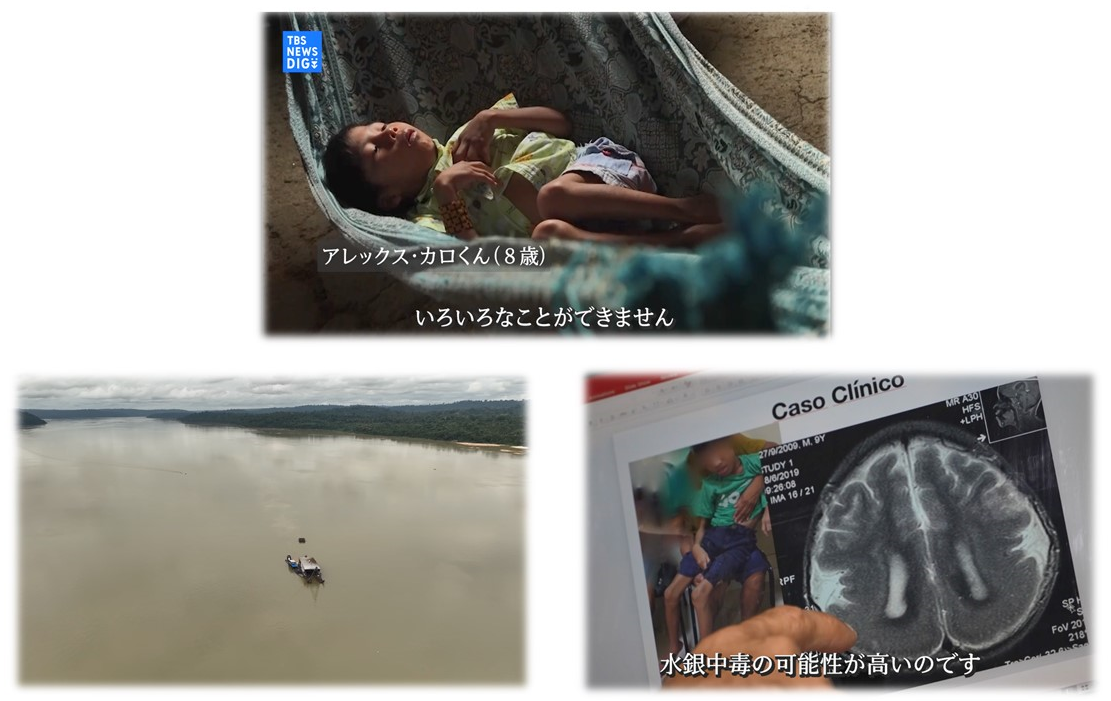

「南米アマゾンの‟水俣病”」に関する報道

受賞者氏名

萩原 豊(TBSテレビ報道局 報道番組センター長・解説委員長)

発表媒体名

TBSテレビ・Web

授賞理由

アマゾンにおける金採掘による水銀汚染については、1992年の地球サミットで報告され、つとに指摘されているが、この作品は実際にアマゾンの奥地に赴き、そこに暮らす人々に密着取材した現地報告である。砂金の抽出に使われる水銀による中毒が先住民の子供達を蝕んでいる状況を浮き彫りにする一方で、違法業者による開発が政治的構造と結びついて進行している現実を改めて告発している。アマゾン川に浚渫船が横に連結され、大がかりな違法採掘が堂々とまかり通り、密林も生活も破壊している現状は衝撃的である。水俣病の由来する国である日本でありながら、あまり知られていない”ブラジルの水俣病”問題を取り上げたこの作品を、日本のメディアで取り上げられることの少ない中南米に関するドキュメンタリー及びテレビニュースとして、一緒に提出されたハイチ難民の道行きを追った「ダリエン・ルート」及び「メキシコ記者殺害」とともに、高く評価したい。(土屋 礼子)

受賞者コメント

加速するアマゾンの環境破壊に、先住民の人々は、強い危機感を募らせています。森や川で拡大する金の違法採掘と水銀汚染、子どもたちに広がる「水俣病」に似た健康被害…。違法採掘された金は世界に流通しており、日本も決して無関係ではありません。この賞を機に、アマゾンで今起きている深刻な実態が広く伝わることを願っています。

ご参考

選考方法

下記10名の選考委員からなる選考委員会により、本賞の主旨に照らして、商業主義を廃し、中立公平な立場から厳正な審査を行います。

- 角 英夫:元日本放送協会専務理事・大型企画開発センター長

- 瀬川 至朗:早稲田大学政治経済学術院教授(ジャーナリズム研究)

- 高橋 恭子:早稲田大学政治経済学術院教授(映像ジャーナリズム論)

- 武田 徹:ジャーナリスト、専修大学文学部教授

- 土屋 礼子:早稲田大学政治経済学術院教授(メディア史、歴史社会学)

- 中谷 礼仁:早稲田大学理工学術院教授(建築史、歴史工学研究)

- 中林 美恵子:早稲田大学留学センター教授(政治学、国際公共政策)

- 三浦 俊章:ジャーナリスト

- 吉岡 忍:作家、日本ペンクラブ前会長

- ルーシー・クラフト:ジャーナリスト