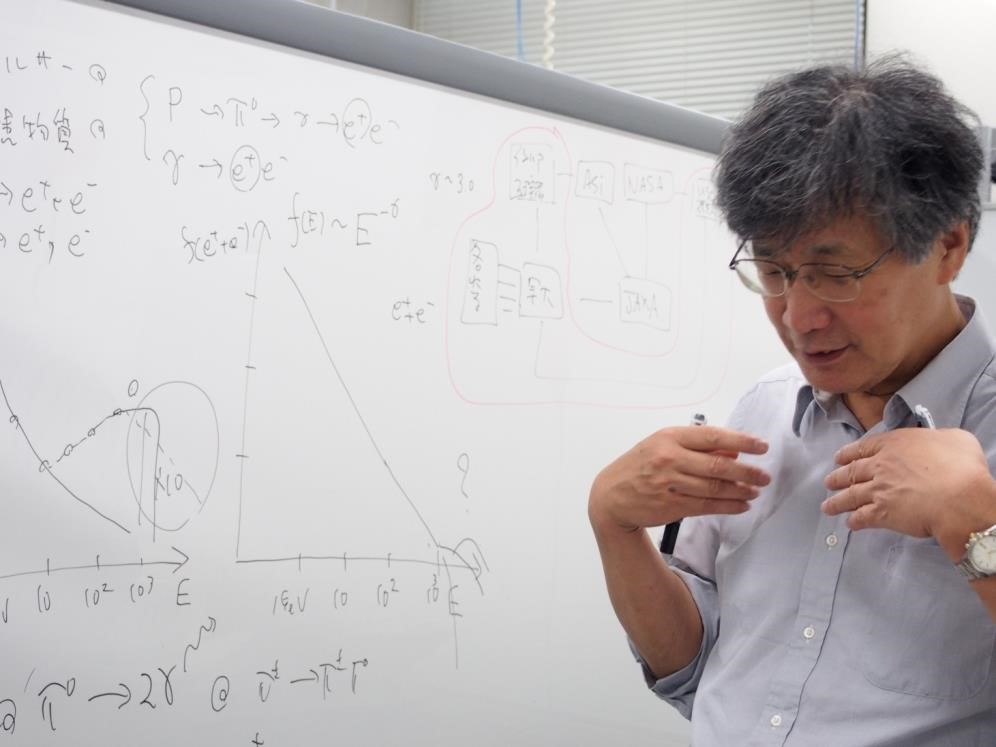

宇宙線物理学研究者

鳥居 祥二(とりいしょうじ)/理工学術院 総合研究所・先進理工学部 物理学科 教授、 宇宙科学観測研究所 所長、CALETプロジェクト代表

暗黒物質の正体に迫る

2015年8月、宇宙ステーション補給機「こうのとり」5号機が種子島宇宙センターより打ち上げられました。宇宙には、「宇宙線」と呼ばれる、高いエネルギーを持った粒子が飛び交っています。CALETは、その宇宙線を、宇宙空間で直接観測するための装置です。CALETによる観測は、これまで知られていなかった宇宙の構造やメカニズムを解明する大きな手掛かりを与えてくれる可能性を持っています。この装置を10年以上かけて開発し、これから得られる観測データの分析を含めたプロジェクト全体を率いている鳥居祥二教授にCALETについてお聞きしました。

(取材日:2015年9月10日)

かつてない高性能な「カロリメータ」

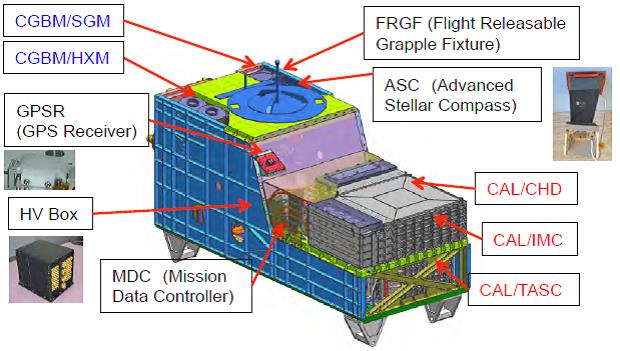

CALETの主となる検出装置は「カロリメータ」と言い、ここに飛び込んでくる宇宙線を捉えて観測することになります。カロリメータは、図のように3つの層からできています。

図:CALETシステム概要①

(出典:鳥居祥二 他CALETチーム「CALorimetric Electron Telescope(CALET)全体報告」日本物理学会第70回年次大会 2015年3月)

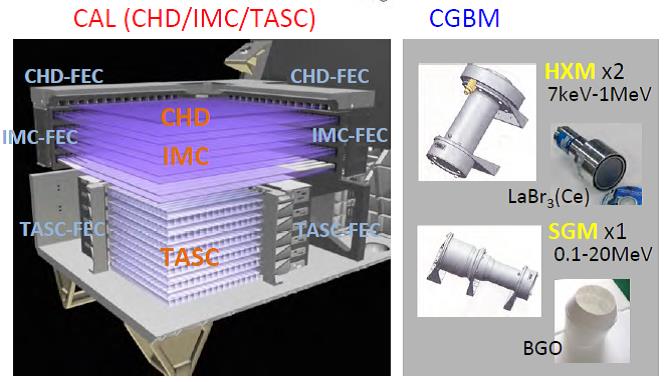

図:CALETシステム概要②

(出典:鳥居祥二 他CALETチーム「CALorimetric Electron Telescope(CALET)全体報告」日本物理学会第70回年次大会 2015年3月)

上図の第1の層(CHD)では粒子の電荷を測定し、原子番号を調べます。第2の層(IMC)では、粒子が飛んできた方向を測定します。そしてもっとも厚みのある第3の層(TASC)で、宇宙線が吸収されて生じる「シャワー」の発達の様子からその宇宙線のエネルギーや種類を特定します。

この3つの層から得られる情報を統合することで、その宇宙線について知るべきことがほとんどわかります。特に第三の層の厚さや使われている物質によって、どれだけ高いエネルギーの粒子まで観測することができるかが決まるのですが、CALETはとりわけここが従来の観測装置に比べて高い性能を持っています。

また、CALETの重要な特徴の一つは、ISSの船外実験プラットフォームを利用していることです。これには大きなメリットがあります。観測装置を単体の人工衛星として飛ばす場合、電力、姿勢制御、運用管制、通信といったシステムを衛星に一緒に組み込まなければなりませんが、CALET はISSのシステムを利用できるため、自らは観測装置だけを持っていればよくなるからです。システムの効率化、開発コストや時間の削減という点でとても有利で、それゆえCALETは高度な装置になりえたとも言えます。

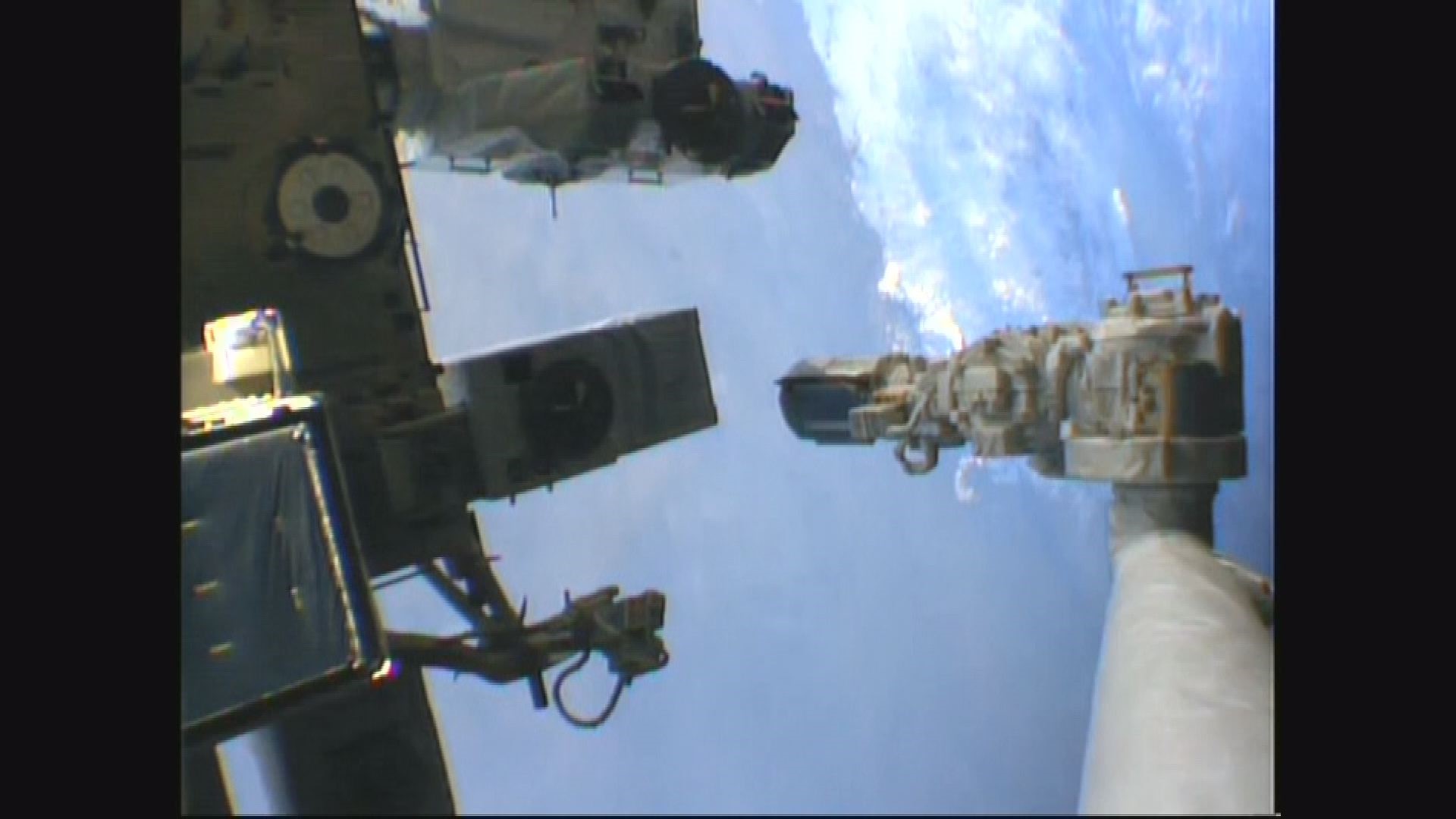

写真:高エネルギー電子、ガンマ線観測装置(CALET)の曝露パレットから船外実験プラットフォームへの移設

(出典:(C) 宇宙航空研究開発機構(JAXA))※中央右中部分がCALET

CALETは今後2~5年にわたって運用される予定で、さまざまな成果が得られることが期待されています。そのうち、主なものを2つ、以下に紹介します。

期待される成果1―電子の加速源となる天体を特定したい―

高エネルギーの宇宙線がどこからきてどのように加速されたのか(=高いエネルギーを得たのか)についてのもっとも有力な説明は、「超新星爆発」です。超新星爆発とは、質量の大きな星がその一生の最後に起こす爆発ですが、そのとき甚大なエネルギーが放出されます。そのエネルギーによって加速されて地球まで飛んできた粒子が高エネルギーの宇宙線だと考えられていますが、加速される詳しいメカニズムはまだわかっていません。

これを解明するためには、より高いエネルギーの宇宙線をより高精度に観測できることが必要なのですが、CALETは、先に述べたカロリメータの第三の層が従来の観測装置よりも高性能なため(層が厚い、また従来の「サンプリング型」より高精度な観測ができる「全吸収型」を採用)、これまでは難しかったTeV(テラ電子ボルト)の領域の高いエネルギーを持つ宇宙線をも、少ない誤差で観測することができます。さらに、「全吸収型」を採用したことによって宇宙線の種類(=粒子が何か)も、より正確にわかるようになりました。

観測する宇宙線のうち、もっとも重要なもののひとつが電子ですが、1TeVを超えるエネルギーを持つ電子は、太陽系のそばで比較的最近起きた超新星爆発による加速によってしか地球に到達できないことがわかっています。その候補となる天体は3つしかないため、そのような高エネルギーの電子を高精度で観測することができれば、その加速源となる天体を直接特定することができます。その特定ができれば宇宙線の直接観測としては世界で初めてのことです。それを実現することがCALETの一番の目的となっています。

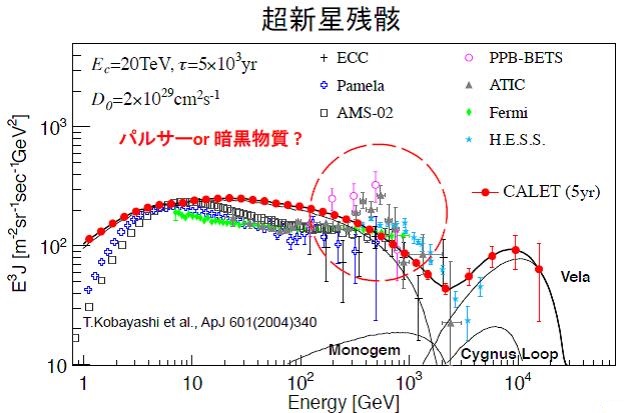

図:電子・陽電子観測(天体起源)GeV-TeV領域におけるCALETによる電子観測予測「超新星残骸」

近傍超新星残骸(Vela, Monogem, Cygnus Loop)によるTeV領域における電子スペクトルの理論的予測(実線)とCALETによる5年間の観測予測値(赤丸)。スペクトルはE3 を掛けて示されている。これまでの1 TeV以下の領域における電子観測の結果にも、数100GeVの領域にパルサー又は、暗黒物質の寄与によると思われる電子過剰の結果が得られている(赤丸点線) 。(出典:鳥居祥二 他CALETチーム「CALorimetric Electron Telescope(CALET)全体報告」日本物理学会第70回年次大会 2015年3月)

期待される成果2―暗黒物質の正体に近づきたい―

もう一つ、宇宙の大きな謎として私たちの前に立ちはだかっているのが「暗黒物質」の存在です。これまで人間が積み重ねてきたさまざまな観測によると、じつは宇宙を構成する全成分のうち、私たちに観測することができるのは、わずか5%程度でしかないことがわかってきています。残りの95%は、それがなければいまの宇宙の構造や成り立ちを説明できないものの、光を出さないため私たちには見ることができません。そのうち24%が暗黒物質と呼ばれています(残りの71%は暗黒エネルギーと呼ばれ、宇宙を膨張させている原因と考えられています)。

暗黒物質がいったいどういう物質なのかはまだわかっていませんが、その正体は弱い相互作用をする非常に重い未発見の素粒子だと考えられていて、WIMP(Weakly Interacting Massive Particle)と呼ばれています。WIMP同士が衝突すると、その質量のほとんどがエネルギーに変わる「対消滅」や「崩壊」という現象が起こり、高エネルギーの素粒子が発生すると考えられています。そうして発生した素粒子をCALETで観測することができれば、WIMPの存在を示す有力な証拠となり、暗黒物質の正体に大きく近づける可能性があるのです。

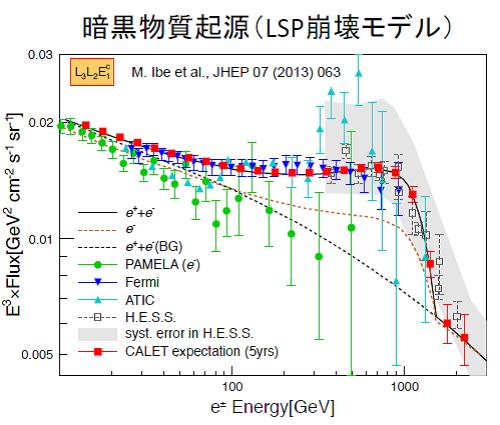

図:電子・陽電子観測(暗黒物質)GeV-TeV領域におけるCALETによる電子観測予測「暗黒物質起源(LSP崩壊モデル)」

暗黒物質として、これまでの観測結果と矛盾しない、質量が3TeVの超対称性粒子(Wino)を仮定した場合に、その崩壊により期待される電子(+陽電子)のスペクトル(黒実線)(M.Ibe et al,,JHEPより引用)とCALETによる5年間の観測予測値(赤丸)。(出典:鳥居祥二 他CALETチーム「CALorimetric Electron Telescope(CALET)全体報告」日本物理学会第70回年次大会 2015年3月)

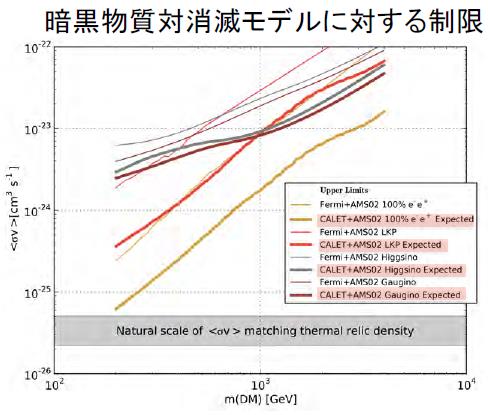

図:電子・陽電子観測(暗黒物質)GeV-TeV領域におけるCALETによる電子観測予測「暗黒物質消滅モデルに対する制限

これまでのTeV以下の陽電子及び電子の観測結果を説明できるモデル(パルサー起源)を用いた、TeV領域での暗黒物質対消滅モデルにたいする制限(断面積x速度)のエネルギー依存性についてのCALETによる観測予測。対消滅の結果生成される粒子の種類(対消滅モード)によって制限値は異なるが、CALET(実線)はいずれのモードにおいてもこれまでの観測結果(点線)より高エネルギー側で強い制限を与えることができる。」(出典:鳥居祥二 他CALETチーム「CALorimetric Electron Telescope(CALET)全体報告」日本物理学会第70回年次大会 2015年3月)

(取材日:2015年9月10日)

次回は、CALETプロジェクト代表者としての鳥居先生に迫ります。

プロフィール

1972年京都大学理学部卒業、1977年京都大学大学院理学研究科博士課程単位取得満期退学、1978年京都大学理学博士。1977年日本学術振興会奨励研究員(東京大学宇宙線研究所)、1979年東京大学宇宙線研究所研究員、1982年米国ユタ州立大学物理学科Research Associate、1983年神奈川大学工学部助手、講師、助教授、教授を経て、2004年より早稲田大学理工学部教授。現在、理工学術院 総合研究所教授、宇宙科学観測研究所 所長、CALETプロジェクト代表、専門は宇宙線物理学

日本物理学会(Japan Physical Society)理事(61、62期)

WEB・動画サイト

- 早稲田大学理工学術院 理工学研究所 鳥居研究室 WEBサイト

- CALET – CALorimetric Electron Telescope(カロリメータ型宇宙電子線望遠鏡)WEBサイト

- Space Navi@Kibo 宇宙線を観測する実験装置「CALET」の魅力に迫る!(動画)

最近のニュース

- 未知の暗黒物質に迫る 理工学術院鳥居祥二教授ら、国際宇宙ステーション「きぼう」で間もなく観測開始

- 国際宇宙ステーションにおける日本の宇宙研究開発

最近の研究業績

- 「宇宙線を直接捉える」日本物理学会誌(特集 宇宙線100周年)第67巻 pp.821-826 (2012)

- 「高エネルギー宇宙を解明するCALETミッション」IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials Vol.132 pp.603-608. (2012)

- 「宇宙線陽電子・電子の過剰で暗黒物質が見えた?」日本物理学会誌 第64巻 pp.239-240 (2009)

- →その他の業績はこちら