- ニュース

- インタビュー 多辺 由佳研究員「ソフトマターの非平衡構造に注目」

インタビュー 多辺 由佳研究員「ソフトマターの非平衡構造に注目」

- Posted

- Mon, 28 Jan 2019

液晶といえばディスプレイ、と思われがちだが、表示パネルは液晶応用の一例にすぎない。 多辺教授は液晶を含むソフトマターの新しい用途の研究を続けている。

──大学院の時代から液晶関係の研究をされているそうですが。

修士課程の時に、リオトロピック液晶の研究を始めました。就職してしばらく他の分野にいましたが、職場の配置換えで再び液晶研究に戻ることになり、今に至っています。液晶というと、携帯電話やパソコン、テレビ等の表示パネルと思われがちですが、液晶の応用はそれだけではありません。

液晶は簡単に言うと異方性をもった液体です。液体ならではの動きやすさと結晶的な異方性が、省エネルギー表示パネルとして用いられる理由です。通常の液晶素子には、外場のある時とない時それぞれでの安定構造が使われますが、近年、非平衡状態(周囲とエネルギーや物質のやり取りがある状態)の液晶構造を積極的に使おうという動きが出てきました。私達は以前から、このような液晶の非平衡構造に興味をもって研究しています。

液晶の動的構造

──具体的には、どういう研究でしょう。

1つには、液晶性の分子集合体を使ってマイクロマシーンを作る、というものです。昨年のノーベル化学賞からもわかるように、近年、1分子モーターの研究が盛んです。私達は、分子1個から成るモーターではなく、ある程度の数の分子が二次元面に集合した分子集合体、すなわち単分子膜をベースにした、柔らかいモーターを作ろうとしています。これは生体膜からヒントを得たテーマです。

──生体膜というと医療分野でも使えるのですか。

そのまま使うというわけにはいきませんが、ドラッグデリバリーシステム(DDS)の機能向上に役立つかもしれません。今、温度勾配や濃度勾配によって回転する分子ローターを埋め込んだ疑似生体膜を作っています。これをDDSのカプセルに使うと、ターゲットの濃度勾配を感知して自発的にその方向に進むDDSになる可能性があります。

単分子膜に関してはこれとは別に、企業と共同で進めているテーマがあります。よく知られるように、バルク(=三次元状態)と表面・界面では、同じ物質でも構造や性質が異なります。特にソフトマターでは接触する相手からの影響で、その違いが顕著に見られます。ある物質のバルクでの情報はあったとしても、界面1分子層ではどんな構造をとるかは推測が難しく実験も簡単ではありません。界面での構造や運動性を直接観察し、また接触相手によってそれがどう変わるかを調べて、機能性薄膜の設計をする企業に協力しています。

一例を挙げますと、液晶パネルの基板には、内部の液晶分子の向きをそろえるため、配向膜と呼ばれる薄いフィルムがついています。配向膜には、液晶分子の回転を許容しつつ分子の集団揺らぎをできるだけ止めるという、相反する性質が求められます。よい配向膜を作るためには、まず界面でどの程度液晶分子が並んでいて、どのくらい熱的に揺らいでいるのかを知る必要があります。私達は自ら開発した手法で界面の特性を調べ、情報を企業に提供、企業はそれを元に分子設計や界面設計を行う、という形で共同研究を進めています。

──膜以外にはどんな研究対象を扱っていますか?

二次元・三次元を問わず、キラルな液晶(不斉炭素分子を持つ液晶)に興味を持っています。先に少しご紹介した、温度勾配や濃度勾配を与えると回転する分子集合体というのは、キラルな液晶でできています。キラル液晶は、鏡に映った自分自身と重ね合わせられない構造、いわばプロペラのような構造を持っているので、気体やイオンが透過すると一方向に回転します。三次元のキラル液晶の場合、物質流の他に、熱の流れでも一方向回転が駆動されるので、これを用いて、熱の分布を高精度で表示するセンサーを作ることができます。

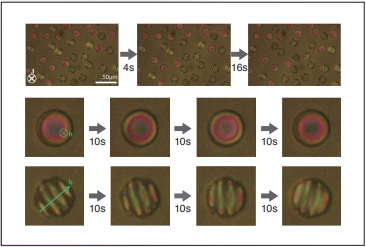

コレステリック液晶滴に温度勾配(7.3℃/mm)を与えると、 液晶分子が一方向に回転する。この図では、熱流が画面表から 裏に向かって流れている。

さらに、熱から回転を取り出す逆過程として、液晶を回転させて熱を取り出す、という研究も始めています。例えば、風車は風が吹くと回転しますが、逆に風車を外から力を与えて回転させると、扇風機のように風を送り出すことができます。同じ発想で、キラル液晶が熱流で回るなら、液晶分子を一方向に回すと熱を輸送するのではないか、と考えました。やってみると、確かに温度勾配を作り出せるのです。現在定量的な評価をしているところですが、これを利用してマイクロヒートポンプを作製したいと考えています。

他には最近、結晶に近い固い液晶相に、新しい非平衡構造を見つけました。これは、2つの液体を混合させて作った固いミクロンサイズの液晶が、電子線の照射によって一方向に剛体回転するというものです。電子線と分子との相互作用が回転の原因と考え、この液晶の電気物性を東工大との共同研究で調べています。新しい有機半導体としての可能性に期待しています。

新しい構造を見つけ一緒に考える

──指導法というか、研究室の運営についてもお聞かせください。

指導するというより、一緒に考え、相談して研究を進めていくスタイルです。彼、彼女らの自由な発想は、私には思いつかないことも多く、議論が楽しいです。研究室に新しいメンバーが入ると、最初に大雑把なテーマだけは与えますが、後は、各自が工夫して道筋をつけていきます。ずっと先まで見通したテーマというわけではないので、やり始めると行き詰まることも多いです。そういう時、皆で一緒に相談して、解決策を見つけていきます。学生達がどう思っているかはわかりませんが、私は彼らを、興味を共有して同じ目標を目指す仲間と思っています。

──ソフトマター物理研究の特徴は何でしょう?

私達は新しい物質を作り出せないので、既にある物質に今までにない環境や外場を与えることで、新しい構造(静的・動的両方)を見つけようというスタイルです。一つ見つかると、どう発展させるかが自然に見えてきます。他力本願に思われそうですが、常に「見逃さない」ことが重要で、センスを磨かないとできません。またソフトマター物理の分野では、素粒子研究などと違い、実験と理論が完全分業されていません。私達は実験が専門ですが、簡単なモデルは自分達で考えることにしています。学生達は、発想・実験・モデル構築という一連の流れをフルコースで経験します。

──最後に普段の方針があれば教えてください。

週に一度、研究テーマごとの班別にディスカッションを最低でも1時間はかけてしています。トータル10時間くらいにはなりますので、時間を確保するのが難しい時もあるのですが、一緒に考えて話し合うことが、研究を進める上で最も重要なことだと思っています。