- ニュース

- インタビュー 大木 義路研究員「情報の間口を広くし、誘電体を理学的な手法で研究」

インタビュー 大木 義路研究員「情報の間口を広くし、誘電体を理学的な手法で研究」

- Posted

- 2019年1月28日(月)

誘電体(絶縁体)には、電気を通さず、光を通すという特性がある。

この2つの方向に着目し、理学的な手法で研究し、工学的な成果を出しているのが大木教授である。

──誘電体のご研究をされてきたと聞いています。どういう内容になりますか。

早稲田大学で、電気と名の付く学科にずっと所属しています。電気工学科、電気電子情報工学科、今は他の大学の方には余り理解してもらえない名前なのですが(笑)、電気・情報生命工学科です。

誘電体といいますが、一般的には絶縁体といったほうが分かりやすいでしょう。絶縁体は電流を流さないという特性がある一方で、必ず光を通すという特性がある。分かりやすい例でいうと、ガラスやダイアモンドなどがそうです。ダイアモンドは究極の絶縁体です。私は、電流を流さない材料と、光を通す材料の研究をしてきたといえます。電気という名前が付いている学科に居りながら、やってきたことは一貫して電気を流さない材料の研究ということになります。

NEDOでの共同開発

──そうした技術を、産学連携で生かす仕事をされてきたそうですね。

工学系ですから学術の中だけで閉じこもるのではなく、世間のお役に立つようにしたいという意識はあります。その意識が具体化した最初の大きな仕事は、光を通す誘電体としての光ファイバーの関係です。光ファイバ̶に使われるシリカガラスにイオンを打ち込むことで、屈折率を上昇させることが出来、それを種々の光デバイスに応用できる可能性を見出し、特許を申請してアメリカ、ヨーロッパなど多くの国で認められました。この特許をもとに、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構)の支援のもと、民間企業とデバイスの製品化を目指しました。

光ファイバ̶というのは、屈折率の高いところに光を閉じ込め、光を伝えるのです。ある波長の光だけをある場所に伝えるとか、逆に光を外に追い出すとか、光の伝わる方向を変えるとかいった目的に、この特許が役に立つと考えた訳です。実際に、イオン照射で光ファイバの屈折率を変化させて、光ファイバ̶グレーティング(回折格子)、光カップラー(結合器)などの光学的機能デバイスを作成できることを示しました。この方式は、産業開発としては、いろいろと制約もあって大成功とはいかなかったのですが、論文も博士号も多く出せました。新技術の基礎としても、アカデミックとしても成功したと考えています。

──2015年に、科学技術分野の文部科学大臣賞を受賞されました。これは、北海道と本州を結ぶ直流電力系統に使う海底ケーブルに関連する材料の基礎研究ですね。この研究はどういったものですか。

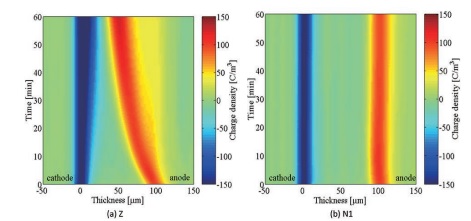

簡単にいうと、高分子にナノメートルオーダーの細かい無機物(ナノフィラー)を入れていくと特性が変わるということです。とくに空間電荷蓄積という特性を多くの材料で調べました。その中で、ある高分子とあるナノフィラーの組み合わせが非常に優れており、空間電荷の蓄積が、劇的に抑制されることが分かった。こうした基礎研究が、海底ケーブルに生かされたわけです。

──研究スタイルという点について、独自のお考えはありますか。

常に情報の間口を広くして、何だか面白そうだと思ったら、自分の研究に取り込んでいこうと方針でいます。 科学技術振興機構にシニアフェローとして在任したことがあります。ここは、例えば、「首相が、サミットで何かを提言したいので、関連する技術を1週間で調べてほしい。」といった要請がくるところです。そこで、先端計測技術について調べることになりました。その時に分光というジャンルの中でテラヘルツ分光に遭遇しました。これは、工学的にも使えるのではないか。そこで、その装置をもつところを探し出し、最初は共同研究で実績を上げて行きました。今では自前の装置を持って、大木研のひとつの大きな研究テーマになっています。

放射光を使いたいと思ったときも、理工学部中の色々な方に片端から電話をして、知っている人を見つけ出して、その伝手を頼って岡崎の研究所に行き着いて、そこの放射光を、もう25年間も利用させてもらっています。またあるレーザーを購入したときには、なぜ理学系ではなく、工学系の先生が、このような機器に興味をもつのですか、と商社の担当者にいわれました。その理由は、工学的な応用を産み出すためには、トコトン基礎を調べないとダメだからです。そういう意味では、世の中の流れを捉えるために情報の間口を広くして、誘電体を理学的な手法で研究して、その成果を工学的に生かしていく、というところでしょうか。

シンプリファイ(簡単化)することが重要

物性研究を基礎からやって、本物の科学を学んでほしい。そして工学系ですから、できれば産学連携などで、世間の役に立ってほしいということを基本にしています。

本当に正しいことだけを積み上げるために,学生によく言うことは「それを高校生に説明できるか」です。例えば、ある式を展開したら、こうなったという。それは本当か?と。式の展開には、いろんな条件がついています。それをきちんと満たしているか。ひとつひとつ検証したか。それを積み重ねていくことが重要です。ひとつひとつ「シンプリファイ」をしていく。数学だとXの2乗と2Xは足せますが、Xを長さの単位としたら物理では、面積と長さになるので足せません。ですから求めようとしたものと、求めたものの物理量は正しいか、常にチェックして積み上げていかないとだめだよということです。研究でも同じです。基礎の積み重ねが重要だといっています。

──学生さんに期待することは?

得られた成果は、努めて発表させるようにしています。修士の間に、必ず学会発表から論文掲載までを実現させるように努力してもらっています。したがって、研究室の論文発表の数は相当多いです。また課程によるドクターの輩出数も20人を超えており、工学系としては非常に多い数だと思います。

学生さんが社会に出るまでに、何とか文章表現力をつけてもらいたいと思っています。こういう力は、「カルチャーセンター」や「文章講座」のような所へ行っても、うまくなるとは思えません。自分が書いた文章を直されるのが、最も効果があると思います。ですから私が添削して書き直させるようにしています。自分の書いた文章が、なぜ、どのように直されたかを、見直すことが、文章力向上の訓練になると思っていますので、時間をかけて丁寧にやっています。「大木研を出た学生さんは、文章がきちんとしているね」と、言われることを目指しています。