古井 健二(ふるい・けんじ)/早稲田大学創造理工学部環境資源工学科教授略歴はこちらから

地球温暖化とそれに伴う気候変動問題が、国際社会の関心を集めています。温暖化の要因として二酸化炭素(以下、CO2)やメタンなどの温室効果ガスの増加が指摘されていますが、これらは私たちの日常生活や産業活動からも排出されています。現在、CO2の排出量は年間約35ギガトンと推計1されており、その大部分が化石燃料の利用によるものです。地球温暖化や気候変動については科学的に十分解明されていない部分もありますが、国際社会は協調して、温室効果ガスの排出を削減する取り組みを強化しつつあります。

その一方で、エネルギーの安定供給も喫緊の課題となっています。世界の人口は、産業革命以降急増しており、エネルギーの消費量は、更にそのペースを上回る速さ(約3倍)で増加しています。その一方で、現在、7億人が電気を利用できず、23 億人がクリーンな調理用燃料を利用できない状況にあると報告2されており、エネルギー価格の高騰やエネルギー格差・貧困は深刻な状況となっています。

経済・産業活動を継続しながら、地球温暖化の一因となる恐れのある温室効果ガスの排出を抑制することは、人類にとって最も切実かつ困難な課題です。

本稿では、地下エネルギー資源開発の視点から、CO2排出削減やエネルギー問題について考えていきます。

CO2を回収して埋めるCCS

カーボンニュートラルという言葉が近年話題となっています。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、正味の排出量を実質ゼロに抑えるという考えです。この実現に向けて、世界の120以上の国と地域が取り組みを進めており、日本も2050年までに達成を目指しています。

カーボンニュートラル実現は、再生可能エネルギー利用の推進、省エネ、電力化、行動変容など様々な取り組みの積み上げにより可能となると考えられています。その中で、現在の産業活動を継続しつつ、直接的にCO2削減に貢献できるCCS(Carbon Capture and Storage)が注目されています。

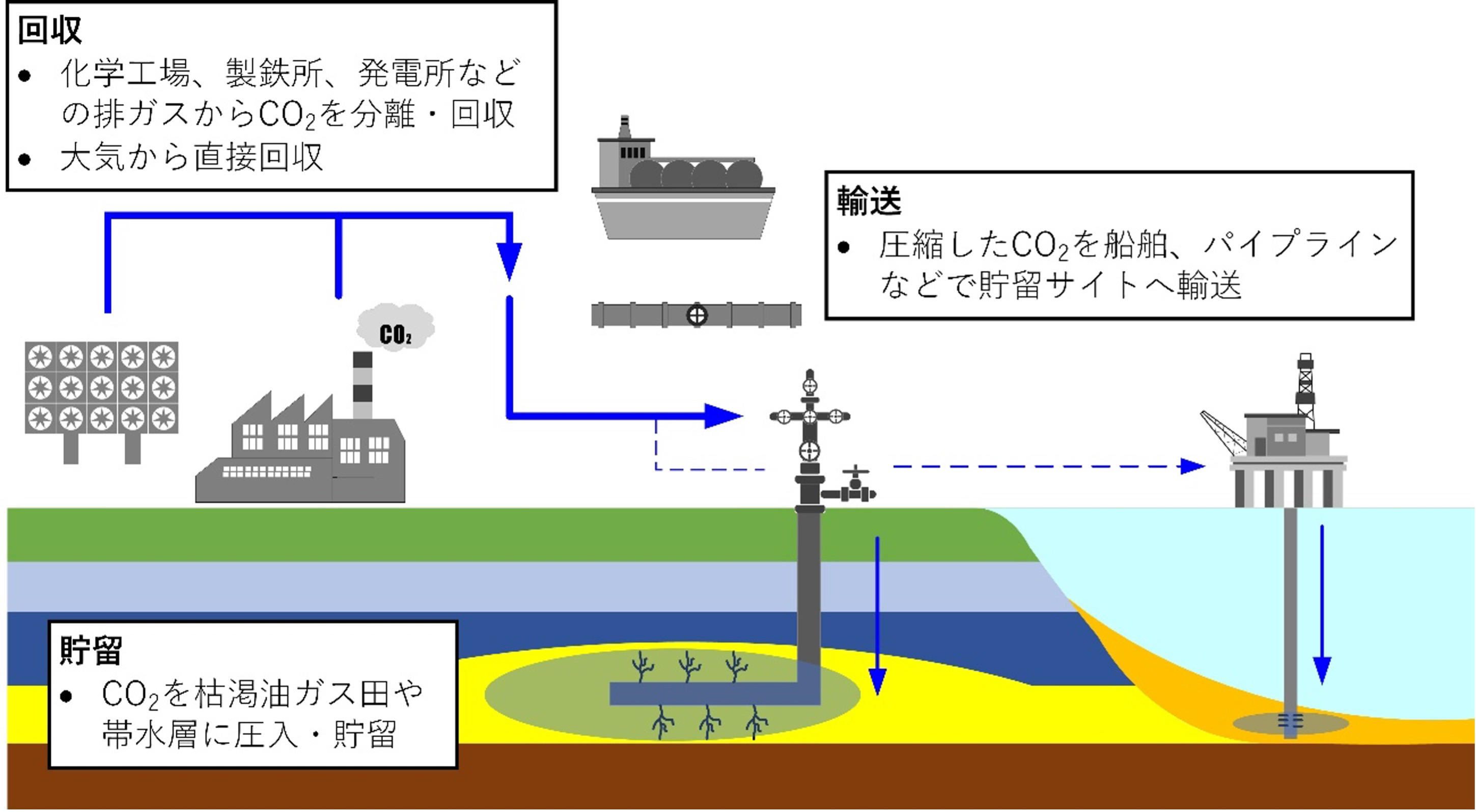

CCSとは、化学工場、製鉄所、発電所などから排出されるCO2を回収し、処理施設や貯蔵サイトへ輸送し、地中深くに圧入・貯留する技術です(図1)。圧入・貯留については、油ガス田開発の技術が基礎となっており、枯渇油ガス田や深部帯水層などへCO2を圧入し、半永久的に貯留することが検討されています。

図1 CCSの概要

日本国内でも、CO2の分離・回収から輸送、貯留を想定した先進的CCS事業として、7つのプロジェクトが選定されており、2030年までに合計で年間600から1,200万トンのCO2貯留が計画されています3。発電、石油精製、鉄鋼、化学、紙・パルプ、セメント等の企業が参画しており、幅広い産業分野からの関心の高さがうかがえます。

CO2地中貯留の課題

CCS技術の実用化に向けて、CO2地中貯留の安全性に対する社会的受容性の醸成と、開発コスト削減が課題となっています。CO2圧入のために坑井(井戸)が掘削されますが、1坑井あたり数十億円〜百億円と多額の費用がかかります。CO2の分離・回収から貯留までの全工程では、CCS費用総額は数千億円規模になると試算されており、事業者の経済的負担が大きいという難点があります。

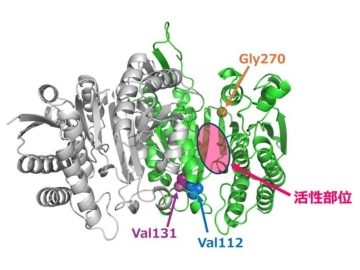

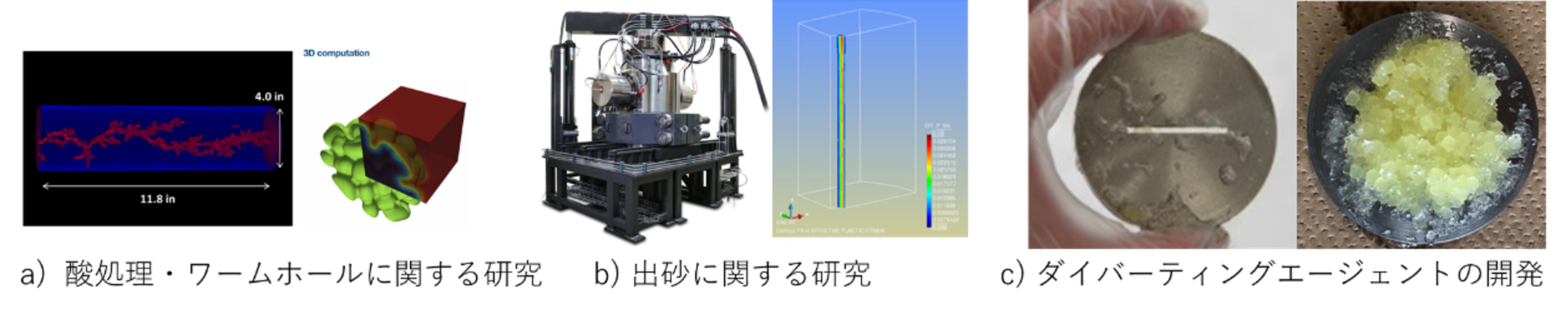

石油、天然ガス、地熱などの地下エネルギー資源開発では、水平坑井掘削や坑井刺激など坑井の生産・圧入能力を向上させる技術(図2a)、出砂対策などの坑井能力を維持するための技術(図2b)、圧入流体の流路を制御するダイバーティング技術(図2c)などの研究開発が進められています。これらの生産技術をCCSへ適用することで、最適なCO2圧入井の設計や坑井コストの削減が期待されます。

図2 坑井技術に関する研究例

a) 酸処理ワームホールのCT画像と数値シミュレーション解析4

b) 真三軸圧縮試験機を用いた出砂実験(SINTEF)と出砂量予測モデルの開発5

c) 透水試験によるダイバーティングエージェントの性能評価6.

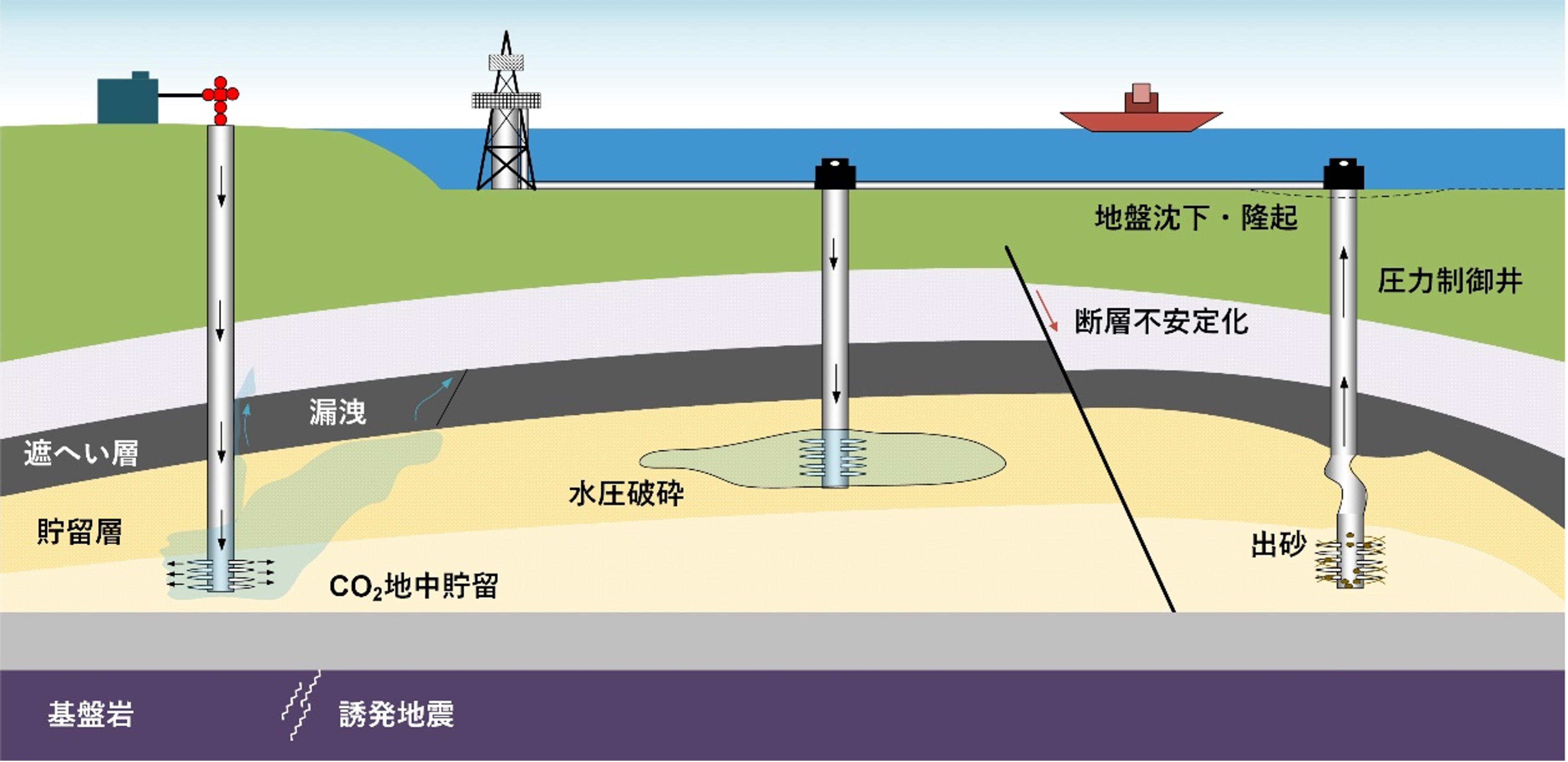

地層へ流体を圧入すると岩石が膨張し、地表面の隆起や岩盤の変動が生じます。一般的には、この変化は小さく、周辺岩盤への影響は無視できると考えられますが、CO2圧入層周辺に断層が存在する場合は、断層や岩盤の力学的安定性や地震リスクの評価が必要となります。また、圧入したCO2が、数百年〜千年と長期に渡り、地層から漏洩することなく貯留可能かといった貯留リスクの検討も重要となります。これらの課題を解決するために、地質情報の不確実性を考慮したジオメカニクスモデルの開発や、誘発地震に備えた微小振動観測の計画策定、CO2圧入管理のための信頼性の高いトラフィックライトシステムの構築などを目指した研究7が進められています。

図3 CO2地中貯留におけるジオメカニクスにかかわる諸問題

環境とエネルギー資源開発の調和を目指して

持続可能で豊かな社会を築くためには、環境だけ、経済・開発だけという発想ではなく、相互の関連性を意識する必要があります。現在、世界の一次エネルギーの8割は石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料に依存しており、エネルギー安定供給の観点からは、当面の間は、化石燃料は欠かせません。しかし、温室効果ガスを削減しカーボンニュートラルを目指すという国際社会の目標達成のためには、化石燃料を利用することで排出されるCO2に対応する必要があります。様々な産業で排出されるCO2を大量に削減することを可能にするCCSは、カーボンニュートラル実現のための一翼を担うと考えられています。

筆者らの研究室でも、地下エネルギー資源開発技術に関する研究とCO2地中貯留の経済性・安全性の向上のための研究を続け、エネルギー安定供給とCO2排出削減の両面に貢献したいと考えています。

【参考文献】

1) International Energy Agency (2022), World Energy Outlook 2022, IEA. License: Creative Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0.

2) United Nations. 2023. The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition. United Nations Statistics Division 2023. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023.

3) JOGMEC. 2023. 国内初のCCS事業化の取り組み〜2030年度までのCO2貯留開始に向け、調査7案件を候補として選定〜https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_01_00034.html (accessed 2023/09/10).

4) 古井健二, 石渡友章, 土屋慶洋, 伊藤義治. 2021. 炭酸塩岩貯留層酸処理におけるワームホール現象の研究. 第51回石油・石油化学討論会.

5) 古井健二, Euripides Papamichos. 2022. 流体地下圧入・生産における出砂予測技術向上への挑戦. 石油技術協会 令和4年度春季講演会作井部門シンポジウム講演.

6) Ikebata, K., Onishi, T., Furui, K., Mandai, S., Hirano, Y., Kanamori, Y., Psihogios, B., Taniguchi, R. (2022). Design and Analysis of Improved Swelling and Degradable Diverting Agent for Multistage Hydraulic Fracturing. SPE Prod & Oper. https://doi.org/10.2118/209784-PA.

7) 早稲田大学. 2023. CO2回収-貯留目指すCCSプロジェクト, https://www.waseda.jp/top/news/92356 (accessed 2023/09/10).

古井 健二(ふるい・けんじ)/早稲田大学創造理工学部環境資源工学科教授

1999年早稲田大学理工学部環境資源工学科卒。2001年テキサス大学大学院オースティン校石油工学科修士課程、2004年同大学院博士課程修了(Ph.D.)。米石油サービス会社Baker Oil Toolsや米石油メジャーのConocoPhillipsでの勤務を経て、2015年に早稲田大学理工学術院准教授に就任。2021年より現職。

研究分野はジオメカニクス、石油生産工学。2012年にSPE Gulf CoastセクションのYoung Engineer of the Year Award、2013年にSPE Cedric K. Ferguson Medalを受賞。

古井研究室ホームページ http://www.furui.env.waseda.ac.jp/