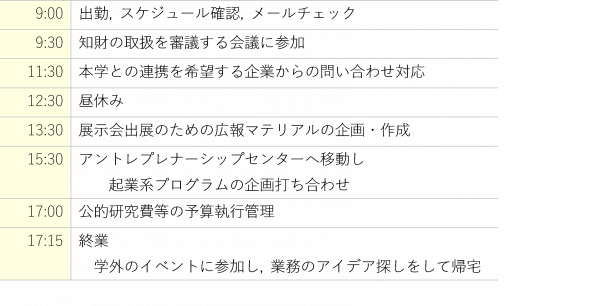

「研究する立場」から「研究者を支える立場」へ

-現在どのような業務を担当されているのか、教えてください。

私の所属するリサーチイノベーションセンターは、本学の研究戦略立案、産学連携、知財管理、起業支援の4つの機能を統合した研究支援組織です。大学から生み出される研究成果は、学会や学術論文等の学術的な目的だけでなく、近年は現代社会の様々な課題・危機の解決をもたらすような、イノベーションを創出する「社会貢献」としての期待も急速に高まっています。私はこのリサーチイノベーションセンターで、本学の研究を産業界等に橋渡しする業務に従事しています。具体的には、本学の研究成果からうまれた特許をはじめとする知的財産の管理、その成果を産業界等で活用してもらうための展示会等を通じた広報活動、そして研究成果等を活用したベンチャー企業・スタートアップの創出支援、学生に対する起業家教育プログラムの企画・運営等に関する業務です。最近では、研究成果の事業化を促進・支援するためのプログラム「早稲田PoC Fund Program」や他大学や自治体と連携した、世界を変える大学発スタートアップを育てる取り組み「Greater Tokyo Innovation Ecosystem」も始まりました。

社会からの強い期待とは裏腹に、学内ではこれらの取り組みに対する認知・理解が十分でなく、苦労もありますが、研究成果による起業が実を結び始めており、やりがいを感じています。

-本学の専任職員に応募されたきっかけはどういったものでしょうか。

私は2007年に、キャリア採用で技術職として入職しました。前職は国の研究機関で、世界的に著名な研究グループに所属して新材料の研究開発に従事していました。日々の研究活動はとても充実していましたが、この間、組織の独立行政法人化に伴う大胆な組織改革などを経験し、我が国の科学技術政策を強く意識するようになりました。そのような経験もあって、転職活動では、「研究」という軸はそのままに、自身が研究をするよりは、国の政策を意識しながら、研究戦略立案や研究支援など、今までと違った視点で研究に携わりたいと思うようになりました。

本学に入職しようと思ったのは、技術職として、技術的な面で学生・研究者の支援ができるのはもちろんのこと、外国人研究者の受け入れ・支援、国際的な研究プロジェクトのマネジメント等、前職でのさまざまな経験やスキルを活かし、本学が目指す世界トップレベルの研究大学の実現に貢献することができるのではないかと考えたからです。

求められるスキル・環境の変化に応じて常に自己研鑽の精神を

-前職で身に着けたスキルはどのように活きていますか。

技術職として入職しましたが、入職後、本学の特徴は人文社会学分野の伝統、強さにあるということを強く感じました。本学が本学らしい研究の強さを発揮しながら国際的なトップレベルの研究大学をめざすためには、人文社会学系の研究への理解、文理融合の研究が不可欠であると考え、スペシャリスト型の技術職から、ジェネラルに活躍する事務職へ転身しました。大学という組織は、国の施策や社会の要請など外的要因で常に変化が求められます。その変化に機敏に反応し対応していくためにも、自身のスキルや経験に囚われず、不足している知識や陳腐化したスキルは、本学の充実した人事研修制度を使い都度インプットする機会を設けてきました。職員人生の中で、スキルが活かせていないと感じる時期もあるかもしれませんが、インプットの期間を設けることで、自身のスキルや経験を生かすチャンスを増やすことができるのではないかと思います。

武藤さんがリニューアルに携わったアントレプレナーシップセンター

「WASEDA Startup Lounge」(19-3号館)にて

-職員としてどのように研究支援に関わっていますか。

前職での経験を生かし、教員・研究者の立場、ニーズを理解し、研究者に寄り添った支援をすることを心がけています。「武藤さんなら知ってるかも」「武藤さんなら何かアイディアくれるかも」と、私が人事異動したあとでも、前の部署の先生から直接相談や問い合わせを受けることがよくあります。私が持つ経験や知識を先生方が信頼してくださってるんだなと感じますし、そういった信頼関係こそがさまざまな教職協働の礎になるものだと思っています。

-一日のスケジュールを教えてください。

-本学職員を目指す人へのメッセージをお願いします。

早稲田大学は田中総長のもと教職員一丸となって「世界で輝くWASEDA」の実現を目指しています。大学は安定していそうと思っている方が多いかもしれませんが、大学が社会との窓口、接点であるからこそ、大学に対する社会からの要請・期待は極めて高く、社会の変化に応じて機敏に変化していかなければならない組織であると思っています。そのため、大学職員にも、どのような変化にも柔軟に対応できるしなやかさと、予測が難しい社会に立ち向かうタフさが求められ、安住することはできません。

国籍、年齢、性別などダイバーシティに富んだ学生を受け入れる本学だからこそ、職員も多様なバックグラウンドをもつ方に志していただきたいと思いますし、そういう方々が活躍できる組織であると思っています。大隈重信の掲げた「一身一家、一国の為のみならず、進んで世界に貢献する」という本学の理念を、皆さんと一緒に体現していけたらと願っています。ご応募お待ちしております。

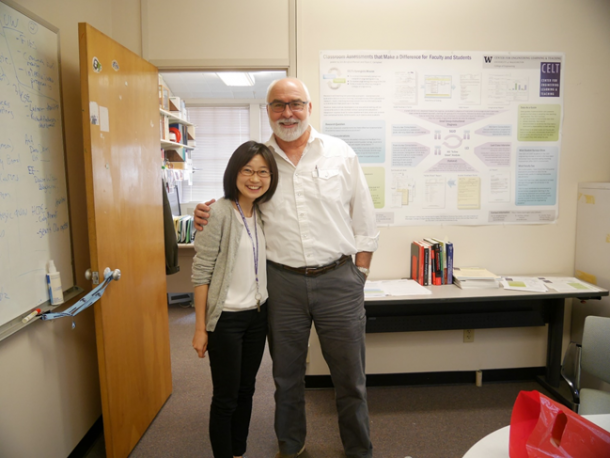

2015年3月 業務経験型研修にて、University of Washington(米国ワシントン州)

The Center for Engineering Learning & Teaching (工学部のFaculty Developmentを担当する部署)で、若手教員支援業務を経験