中央図書館開館25周年、源氏物語絵巻が仮想空間に浮かび上がる?

立体視映像(3D)・バーチャルリアリティ技術を用い、

文化財の新たな表現手法の開発

早稲田大学理工学術院河合隆史(かわいたかし)教授(基幹理工学部表現工学科)の研究室は、立体視映像(3D)やバーチャルリアリティ(VR)をはじめとした先進映像を対象に人間工学の観点から研究を行い、これまで3D化技術を用いた文化財の新たな鑑賞スタイルの提案・評価を行ってきました。

このたび、早稲田大学中央図書館開館25周年記念事業の一つとして、一般の利用者は普段目にすることのできない中央図書館の自動書庫と、古典籍の蔵書の中でも最も人気の高い『源氏物語絵巻:四季源氏』と『敦盛絵巻』を対象に選定し、VRコンテンンツを制作しました。専用ビュワーを使用することで、360°かつ3Dで奥行きのある映像を視聴可能です。自動書庫のVRコンテンツ化にあたっては、360°カメラを用いて、書庫から館内へとコンベアラインを運ばれる書籍から見た景色の再現を試みました。絵巻物のVRでは、物語の世界に入り込むような、没入感の演出に取り組みました。3D化技術を用いた360°映像の制作をはじめ、VR空間での視線の誘導や物語の進行など、実験的な制作・表現手法を導入しています。

今回の研究は、本学図書館職員の有志と本学OBとのコラボレーションによって実現したものです。こうした文理融合・産学連携による体制によって、これまでの建築物や書物のデジタルアーカイブとは異なる、VRの特性を活かした文化財・文化施設のコンテンツを提案・実証したことが、今回の研究の主要な成果として挙げられます。本研究が、VRの活用領域の拡大に貢献することが期待されます。

制作した動画は、以下のイベント時に公開予定です。

- 図書館を楽しむ一週間 -Library Week-

日時:2016年10月3日(月)~7日(金)11:30~12:30

会場:早稲田大学中央図書館2階グループ学習室A(新宿区西早稲田1-6-1) - 中央図書館開館25周年記念講演会 「私と図書館」

日時:2016年10月21日(金)14:00~14:50

会場:早稲田大学国際会議場(18号館)1階ロビー VR体験特設ブース(新宿区西早稲田1-6-1)

(1) これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)

立体視映像(3D)やバーチャルリアリティ(VR)といった先進映像技術は、周期的なブーム現象が生じることが知られています。例えば3Dの原理は、19世紀の半ばには発見されて以降、繰り返しブームが生じ、近年になって映画分野では定着したものの、一般家庭での普及には至っていません。一方、VRは、1960年代に現在のヘッドマウントディスプレイ(HMD)を用いたシステムの原型が発表され、その後1980年代~90年代が第1世代、最近のブームが第2世代と位置づけられています。

繰り返しブームとなることは、こうした先進映像技術が、人類の夢の一つといえるかもしれませんが、一過性のブームとなってきたことは、その定着の難しさを示唆しています。普及を阻害する要因の一つとして、3DディスプレイやHMDなど、デバイスの発達に対して、コンテンツが追いついていないことが、しばしば指摘されています。

特にVRコンテンツでは、ゲームをはじめとしたエンタテイメントが中心であり、VRの特性を活かした表現や用途の開発が重要な課題となっています。

(2) 今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

先進映像技術に人間工学の観点から取り組んでいる、理工学術院河合隆史(かわいたかし)教授(基幹理工学部表現工学科)の研究室では、これまで3D化技術を用いた文化財の新たな鑑賞スタイルの提案・評価を行ってきました。

凸版印刷株式会社との文化財コンテンツの3D化に関する共同研究では、歴史的な映像資料や絵画を空間的に表現することで、その理解を深め、興味や関心の向上を意図する手法を提案し、その実施例として記録映像『坪内逍遙 最終講義』や葛飾北斎の浮世絵『富嶽百景』の3Dコンテンツを試作しました。

上述の研究を通して、文化財の3D化による視覚表現の特性や、その鑑賞者に対する影響などについて知見を蓄積することができました。今回の研究では、こうした技術や知見をVRコンテンツに展開することで、文化財や文化施設の新たな表現手法の開発に取り組みました。

(3) そのために新しく開発した手法

360°カメラの構成例

対象となる文化財・文化施設として、本学中央図書館とその蔵書を選定しました。具体的には、普段、眼にすることの難しい、図書館内の自動書庫と2種類の絵巻物が対象です。

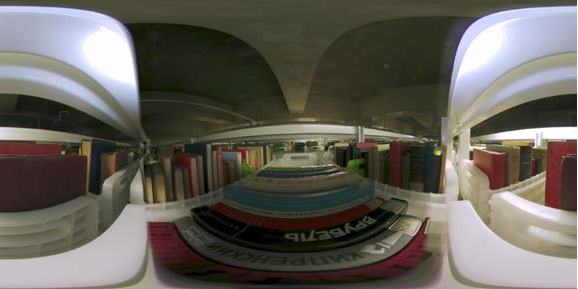

自動書庫のVRコンテンツ化にあたっては、360°カメラを用いて、書庫から館内を流れる書籍の視点の再現を試みました。なお、360°映像とは、全天球映像やパノラマVRとも呼ばれ、一つの視点から全方位の映像を収録し、任意の方位が鑑賞可能な方式の総称です。収録には小型カメラや魚眼レンズを複数組み合わせて用いることが多く、コンテンツは正距円筒図形式でエンコードされます(下図参照)。

一方、絵巻物は、四季源氏と敦盛絵巻の2作品を選定し、絵巻物の世界に入り込むような、没入感の演出に取り組みました。3D化技術を用いた360°映像の制作をはじめ、VR空間での視線の誘導や物語の進行など、実験的な制作・表現手法を導入しています。

360°映像の例(中央図書館 自動書庫内で撮影)

(4) 今回の研究で得られた結果及び知見

今回の研究は、本学中央図書館開館25周年記念事業の一つとして実施され、本学図書館職員の有志と本学OBによるスタートアップとのコラボレーションによって実現したものです。こうした文理融合・産学連携による体制によって、これまでの建築物や書物のデジタルアーカイブとは異なる、VRの特性を活かした文化財・文化施設のコンテンツを提案・実証したことが、今回の研究の主要な成果として挙げられます。

さらに、制作過程で得られた表現手法やノウハウに加え、今後、当該コンテンツが公開されることで、今回の研究のアプローチに対する評価や反響なども、有益な知見になると予想されます。

(5) 研究の波及効果や社会的影響

今回の研究は、文化事業の一環としての側面を有していることから、研究成果の社会還元の一形態とも捉えることができます。本学のキャップをイメージした専用ビュワーも、より幅広い層に受容されることを期待してデザインされています。

今回の研究の、社会への受容のされ方によっては、VRの活用領域の拡大にも貢献し得ると考えられます。

専用ビュワーのイメージ

(6) 今後の課題

河合隆史研究室は、3DやVRをはじめとした先進映像を対象に、人間工学の観点から研究を行うことが専門です。VRでは、HMDの装着からはじまり、コンテンツの鑑賞やそれに伴うユーザの行動に至る範囲で、多くの人間工学的課題が存在しています。

VRにおける人間工学的課題は、安全性を前提とした上で、快適性や機能性など、ユーザにとっての「価値」の観点からも検討される必要があります。そのため今回の研究の成果が、VRによってどのような価値を形成するかという点からも、引き続きフォローアップをしていきたいと考えています。

- イベントに関するお問い合わせ先

早稲田大学図書館総務課

電話:03-5286-1643 メール:[email protected] - 研究内容に関するお問い合わせ先

早稲田大学理工学術院河合隆史教授 メール:[email protected]