第25回(2025年度)

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」発表

「大賞」3作品、「奨励賞」2作品 が決定

2025年度第25回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の授賞作品を、受付期間内に応募・推薦された144作品の中から、次のとおり2部門にて「大賞」3作品、および2部門にて「奨励賞」2作品に決定致しました。

大賞

|

|

|

公共奉仕部門 大賞

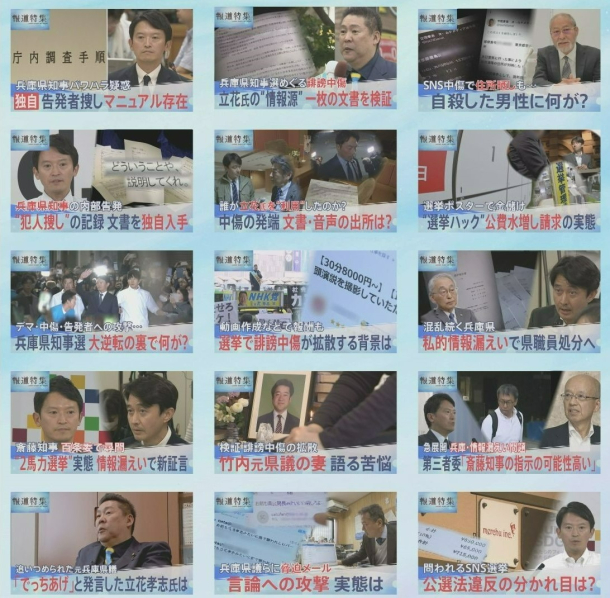

兵庫県知事選等めぐるキャンペーン報道~SNSと選挙・広がる誹謗中傷~(TBSテレビ「報道特集」)

公共奉仕部門 大賞

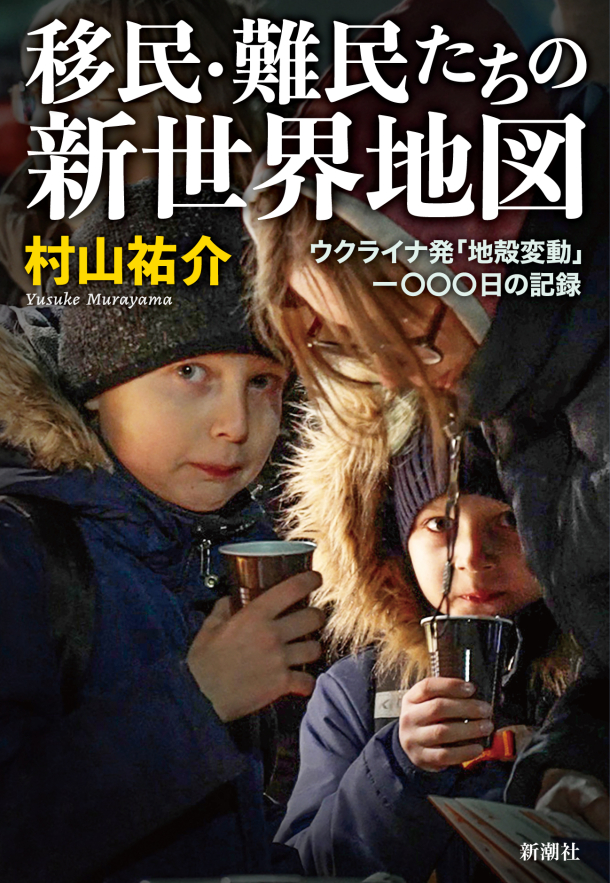

移民・難民たちの新世界地図 —— ウクライナ発「地殻変動」一〇〇〇日の記録(書籍(新潮社))

草の根民主主義部門 大賞

映画「能登デモクラシー」(石川テレビ放送)(劇場公開映画)

奨励賞

|

|

公共奉仕部門 奨励賞

被爆80年企画「ヒロシマ ドキュメント」(中国新聞、中国新聞デジタル)

草の根民主主義部門 奨励賞

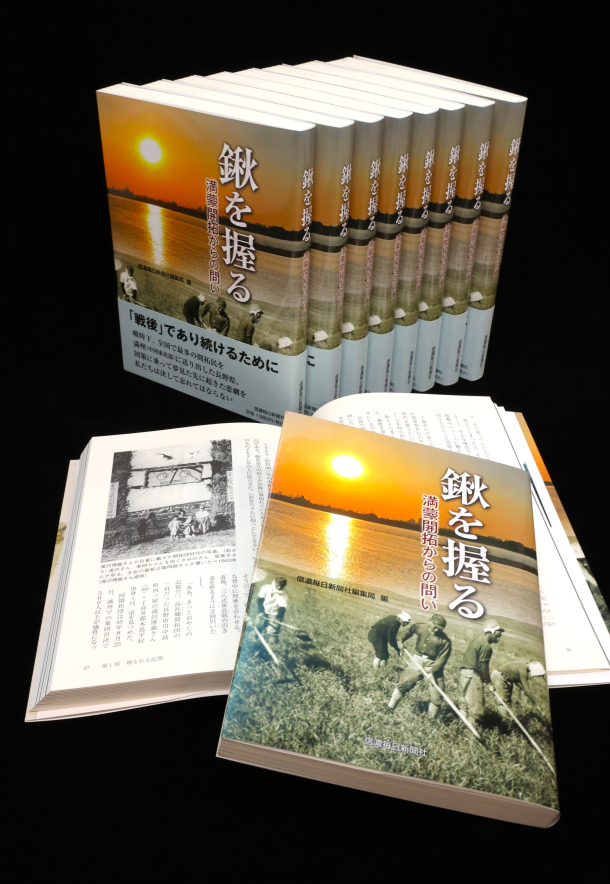

鍬を握る 満蒙開拓からの問い(信濃毎日新聞および書籍(信濃毎日新聞社))

石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞

早稲田大学は、建学以来多くの優れた人材を言論、ジャーナリズムの世界に送り出してきました。先人たちの伝統を受け継ぎ、この時代の大きな転換期に自由な言論の環境を作り出すこと、言論の場で高い理想を掲げて公正な論戦を展開する人材を輩出することは、時代を超えた本学の使命であり、責務でもあります。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」は、このような背景のもと、社会的使命・責任を自覚した言論人の育成と、自由かつ開かれた環境の形成への寄与を目的として2000年に創設され、翌2001年より毎年、広く社会文化と公共の利益に貢献したジャーナリスト個人の活動を発掘、顕彰してきたものです。

大賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金50万円が、奨励賞受賞者には正賞(賞状)と副賞(記念メダル)および賞金10万円が贈られます。また受賞者には、ジャーナリストを志す本学学生のための記念講座に出講いただく予定です。

「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」についてはこちら⇒

第25回(2025年度) 大賞

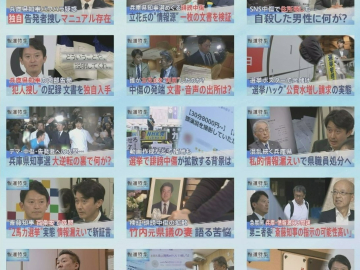

公共奉仕部門 大賞:

兵庫県知事選等めぐるキャンペーン報道~SNSと選挙・広がる誹謗中傷~

受賞者氏名

兵庫県めぐるキャンペーン報道『報道特集』取材チーム

代表:村瀬 健介

発表媒体名

TBSテレビ「報道特集」

授賞理由

兵庫県知事のパワハラ疑惑の内部告発をめぐる知事・県・県議会の動きに始まり、知事失職にともなう「出直し選挙」とそこでの立花孝志氏の「二馬力選挙」の活動、それらに関してなされた虚偽文書のSNSでの拡散、選挙を金儲けの手段とする「選挙ハック」など、まさに「一連の問題」の連鎖とその真相を粘り強く取材し、報道し続けたテレビ報道企画である。複数の当事者への直接の取材を積極的におこない、テレビのレギュラー報道番組の特性をいかしてリアルタイムで事実と問題の所在を視聴者にわかりやすく伝え続けたことが評価されたのはもちろん、選挙・政治報道におけるメディアとジャーナリズムのあり方と責任を自省しつつ果敢に取材・報道を続けたスタッフの行動力と姿勢も高く評価された。ジャーナリストの矜持と志と共に現代日本の政治と社会に切り込んだ、公共奉仕部門の大賞にふさわしい作品である。(若林 幹夫)

受賞者コメント

このキャンペーン報道は、公益通報をめぐる兵庫県知事の対応の問題に始まり、知事選挙における誤情報、そして誹謗中傷の問題を1年余りに渡って追ったものです。ネットの言論が先鋭化する中でこの報道を続けることには大きな困難が伴いました。リスクを負って取材に協力してくれた方々と共にこの受賞を喜びたいと思います。

公共奉仕部門 大賞:

移民・難民たちの新世界地図 —— ウクライナ発「地殻変動」一〇〇〇日の記録

受賞者氏名

村山 祐介

発表媒体名

書籍(新潮社)

授賞理由

武力紛争や虐殺、密航、偽情報といった定型句ではうかがい知れない、その現場の人びとの実相を伝える。人びとの目に宿った感情までも見えそうな現場ルポの連続である。

著者はジャーナリズムの国際的な基本を愚直に守る。現場に出てひたすらコミュニケーションをし、名前と年齢を明示したクオート(カギカッコ)を丁寧に拾い、人びとの表情と場面を描写する。それが積み上がって、高密度の記録に仕上がっている。ヒューマンかつエモーショナルな部分もあり、かつ、ありすぎない。著者の感情や意見を露出させる部分は最小限、この本が心を揺するのは常に事実の摘示である。

日本でも「外国人問題」論議が広がる。その「問題」はしかし結局、表層かつ末端の表れであって、移民・難民になるほかない人々の出身地域と脱出の痛苦な実情にこそ、本質があることを描く。反移民感情と偽情報の拡大が何をもたらすかも含め、考えさせる力作である。 (澤 康臣)

受賞者コメント

虚偽や扇情的な言葉が飛び交うこの時代、ジャーナリズムの役割の一つは、声なき声、届かぬ声に向き合うことにあると感じています。移民・難民への風当たりがかつてなく強まる今、なぜ人は命をかけてまで旅をするのか――その奥にある思いや不条理を知ってほしいという思いを込めた作品です。受賞を励みに、取材の旅をこれからも続けていきます。

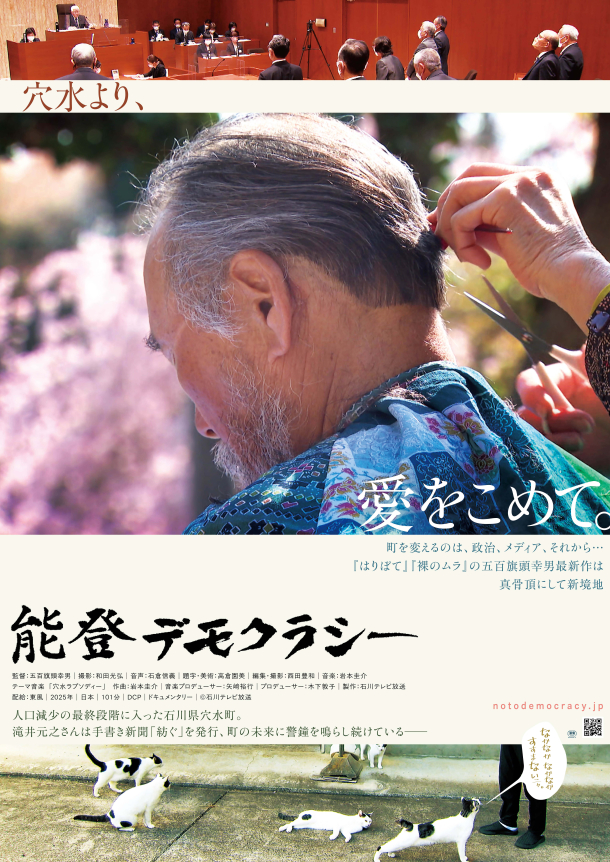

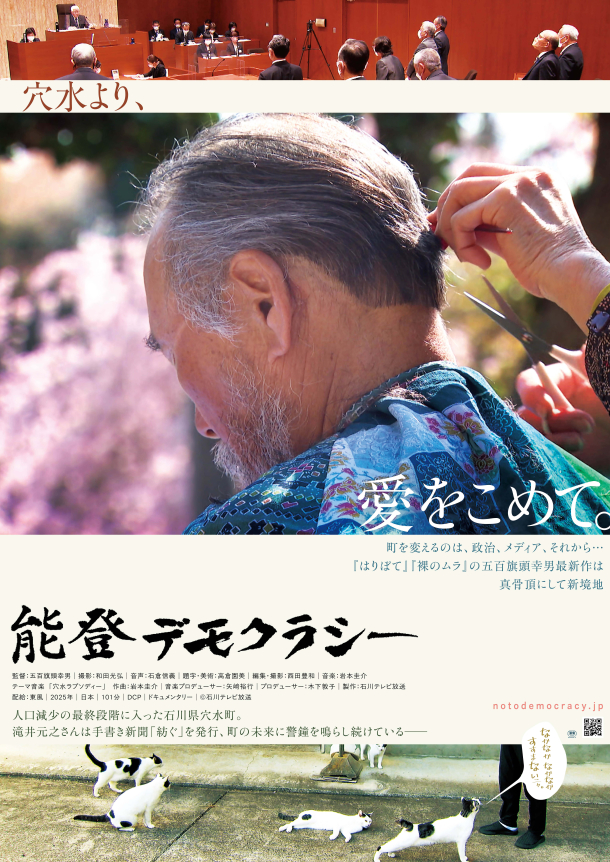

草の根民主主義部門 大賞:

映画「能登デモクラシー」(石川テレビ放送)

受賞者氏名

五百旗頭 幸男

発表媒体名

劇場公開映画

授賞理由

人口7000人未満の石川県穴水町。過疎化が止まらないこの町にじっくり腰を据え、定点で観察すると、そこには多くの問題が浮かび上がる。前町長が所有する土地に現町長が理事長を務める社会福祉法人の施設が補助金で建てられるというスキャンダル。忖度と馴れ合いで二元代表制が形骸化する議会には糾弾する議員はいない。主人公の滝井元之さんは「何もしなければ何も変わらない」と手書きの新聞「紡ぐ」を発行し、町の行政に警鐘を鳴らす。さらに、子どもたちにテニスを教え、議会や地域の集会に顔を出し、能登半島地震後は住民の困りごとに耳を傾ける。カメラは日々、地域に貢献する滝井さんの日常に密着する。その様子をテレビ番組で見た住民に少しずつ変化が現れる。映画は行政の不正を声高に非難することなく、町長や周辺の人間の意識の変化の過程を観察しながらゆるやかに映し出す。善悪二元論ではなく、対話を通じたアプローチによって民主主義を考えさせる力作である。(高橋 恭子)

受賞者コメント

「ニュース砂漠」が近づく奥能登の過疎の町。権力監視の役割を最も担い、町民の信頼が最も厚いメディアは、80 歳の元中学教師、滝井元之さんが発行する手書き新聞でした。人口 6600人の町で 1000 人以上が読む手書き新聞は、今や町役場も隅に置けない存在です。「バズる」とは隔絶した世界線で地道に民主主義を育む「究極のオールドメディア」があることを、受賞を機に知ってもらえれば嬉しいです。

第25回(2025年度) 奨励賞

公共奉仕部門 奨励賞:

被爆80年企画「ヒロシマ ドキュメント」

受賞者氏名

中国新聞「ヒロシマ ドキュメント」取材班

代表:岡田 浩平

発表媒体名

中国新聞、中国新聞デジタル

授賞理由

この連載は、2024 年 8 月 5 日の紙面における 1945 年 8 月 5 日付で終わった女学生の日記についての記述から始まり、原爆投下後の広島について 1946 年 5 月 26 日までのほぼ毎日の出来事をクロニクルとして綴り、特に当時の写真や日記などについて、いつどこで誰がどんな状況で撮影し記録したのかを、多くの証言と突き合わせて検証し、その実態を生々しく蘇らせた。さらに被爆者と広島の戦後を 1947 年から 2025 年の現在に至るまで、放射線影響調査、朝鮮戦争による平和祭の中止、「原爆ドーム」という呼称の誕生、原爆資料館や平和公園の整備、原水爆禁止世界大会、日本被団協の結成、被爆者援護法、オバマ大統領の被爆地訪問など、さまざまな運動と人々の証言を織り込みながら、徹底的に描き出そうとした力作である。並行してウェブサイトでデジタル版も展開され、中国新聞社が戦後 80 年にあたり総力を挙げて被爆地の歴史に取り組んだ作品として高く評価する。(土屋 礼子)

受賞者コメント

米軍による原爆投下がもたらした「人間的悲惨」を浮き彫りにし、戦後の広島の歩みも含めて核時代の教訓を考えるべく、被爆80年企画「ヒロシマ ドキュメント」に取り組みました。取材に協力いただいた被爆者や遺族の皆さんから託された思いをかみしめ、受賞を励みに、引き続き、核兵器も戦争もない世界の実現に資する報道に努めます。

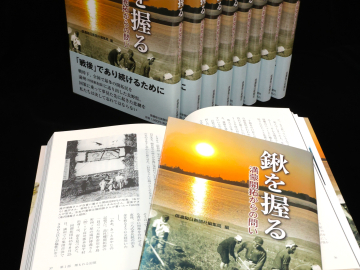

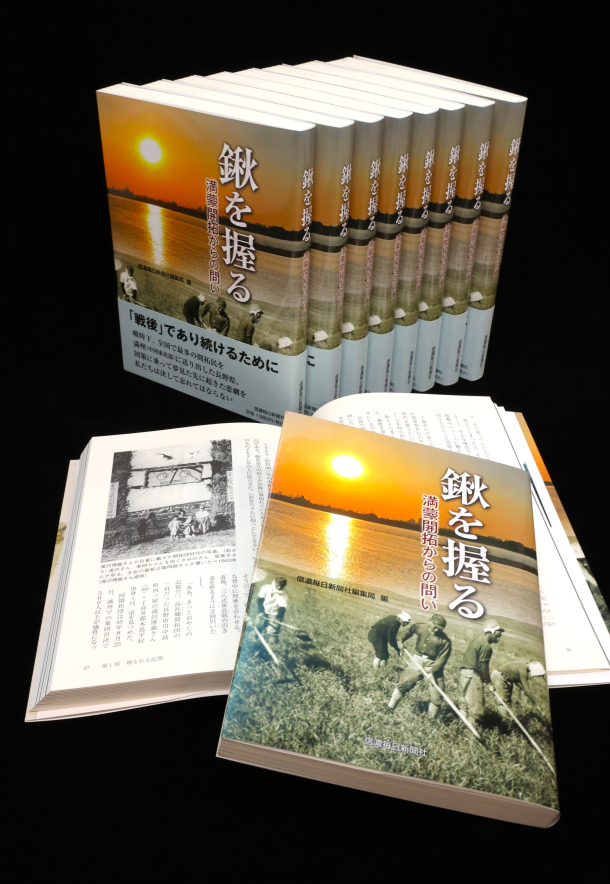

草の根民主主義部門 奨励賞:

鍬を握る 満蒙開拓からの問い

受賞者氏名

信濃毎日新聞社編集局「鍬を握る」取材班

代表:島田 隆一

発表媒体名

信濃毎日新聞および書籍(信濃毎日新聞社)

授賞理由

満蒙開拓団員として満州に渡った27万人のうち最多の3万3千人を送り出した長野県においても、いまや満蒙開拓の認識は低いという。加えて証言者がいなくなることに危機感を覚えて始まった大型企画の書籍化である。

引き揚げの苦難だけでは満蒙開拓を語ることはできない。地元の新聞社として長年にわたって取材を行ってきた信濃毎日新聞は、加害と被害が複雑に絡み合った実態を、本書のもとになった連載で改めて掘り起こした。土地を奪われた側である中国でも取材を行い、さらに満州には差別がないと言われて海を渡った被差別部落や朝鮮の人々のことも取り上げている。戦後、共同体を分断するとして語るのがはばかられてきた面のある、団員を積極的に送り出した地域のリーダーや、ソ連兵に女性を差し出した開拓団ついても取材し、渡満のPRをさかんに行った自社の検証も行った。

個人が国策にからめとられていく過程をつぶさにたどり、「では今はどうなのか?」と考える視点を提供する本作は、過去を「いま」に引き寄せ、「これから」に繋げる、すぐれて現代的な仕事といえる。(梯 久美子)

受賞者コメント

「知ったつもりになっていないか」。そんな反省が出発点でした。いつの間にか個人が国にからめ捕られ、しわ寄せが弱い立場の人に及ぶ。そんな「満州」を巡る記憶をどうしたら今に引き付けられるか、取材班の記者たちは迷ったり悩んだりしながら取材を続けています。背中を押してくれる今回の受賞と、協力いただいている全ての方々に、心から感謝します。

ご参考

選考方法

下記11名の選考委員からなる選考委員会により、本賞の主旨に照らして、商業主義を廃し、中立公平な立場から厳正な審査を行います。

- 綾部 広則:早稲田大学理工学術院教授(科学技術社会論)

- 梯 久美子:ノンフィクション作家

- 角 英夫:元日本放送協会専務理事・大型企画開発センター長

- 澤 康臣:早稲田大学教育・総合科学学術院教授(ジャーナリズム論)

- 瀬川 至朗:東京大学情報学環特任教授(ジャーナリズム研究)、早稲田大学名誉教授

- 高橋 恭子:早稲田大学政治経済学術院教授(映像ジャーナリズム論)

- 武田 徹:ジャーナリスト、専修大学文学部教授

- 土屋 礼子:早稲田大学政治経済学術院教授(メディア史、歴史社会学)

- 三浦 俊章:ジャーナリスト

- ルーシー・クラフト:ジャーナリスト

- 若林 幹夫:早稲田大学教育・総合科学学術院教授(社会学、都市論)