2025年秋の褒章受章者が発表され、商学学術院の薄井 彰 教授、理工学術院の熊谷 隆 教授、田邉 新一 教授が紫綬褒章を受章されました。

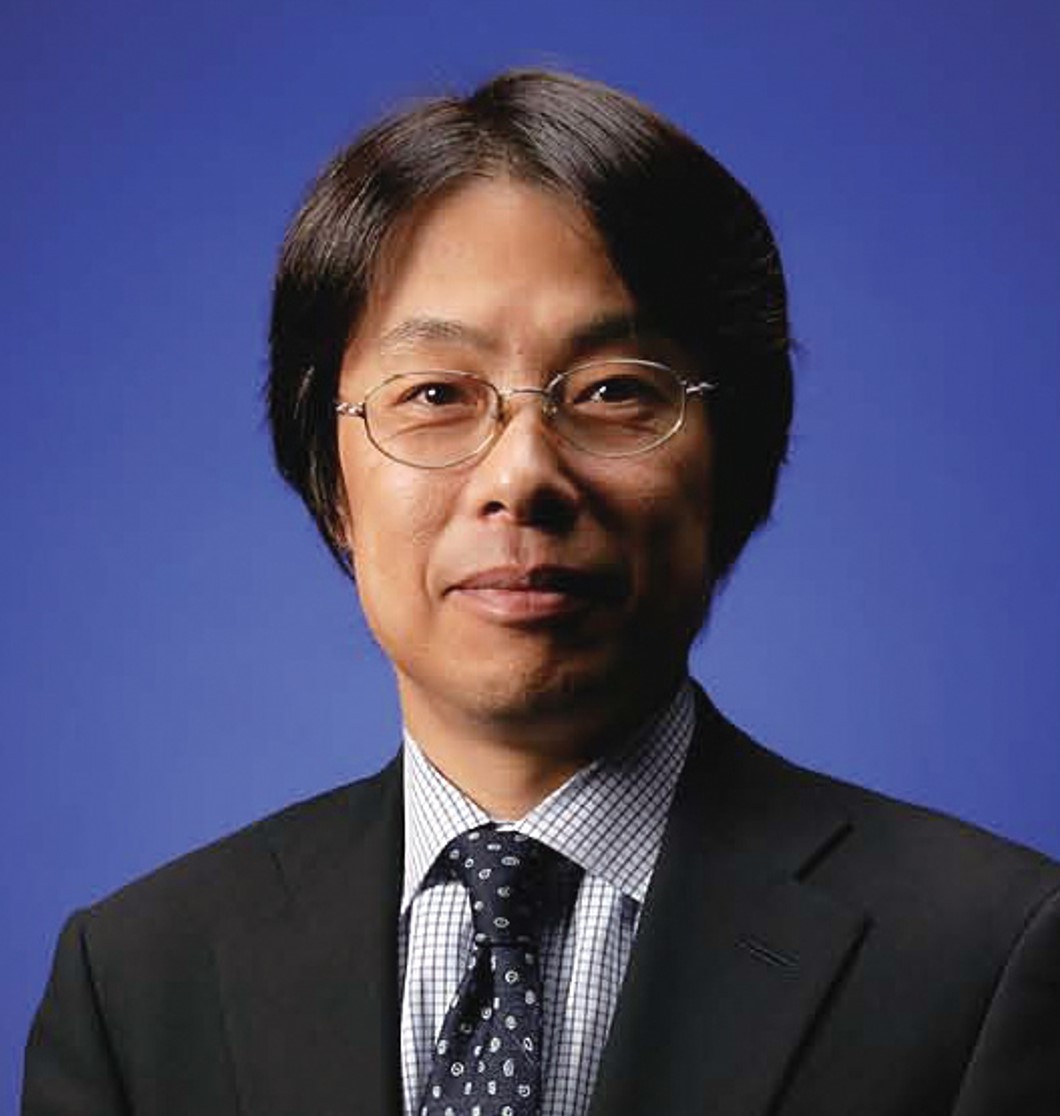

薄井 彰 教授

早稲田大学商学部卒業。早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程退学。早稲田大学より商学修士と博士(商学)を取得。新潟大学助教授、青山学院大学助教授、法政大学教授等を経て、早稲田大学商学学術院教授。この間、コロンビア大学およびオックスフォード大学の客員研究員を歴任。日本会計研究学会会長、日本経済会計学会会長、日本経営分析学会会長および日本ディスクロージャー研究学会会長を歴任。日本ディスクロージャー研究学会名誉会長。日経・経済図書文化賞、日本会計研究学会太田・黒澤賞、日本公認会計士協会学術賞ほか各種学術賞を受賞。

受章のコメント

45年近くアカデミアでただ好きな学問をしてきただけですが、身に余る褒章を賜ることになり、望外の喜びです。恩師、新潟大学、青山学院大学、法政大学、早稲田大学の同僚の先生方と職員の方々、学生の方々、学界や実務界の先生方に心より感謝申し上げます。この度の褒章は、私自身の受章だけでなく、会計実務を支える理論と技術の両方を学術として高く評価してくださったことの証でもあります。

会計(Accounting)は、取引の事象を認識・測定したうえで成果を分配し、それらを記録、報告、保存するという行為といえます。その歴史は古く、文字が発明される前、7,000年以前に会計の記録がメソポタミアに残されています。800年前頃には北イタリアの商人の間で複式簿記が発明され、その後の経済発展の礎となりました。日本でも、江戸時代の商人の間では商業帳簿に基づいて高度な会計管理や経営管理が行われていました。会計学はこうした会計実務のテクノロジーとその発展に密接に関連した学問ですが、1960年代後半からは市場を基礎とした実証的な会計研究も米国を中心に盛んに行われています。これまで私は、会計学の全般にその隣接分野である経済学の数理的・実証的手法を導入し、実証会計学の領域を開拓してきました。具体的には、利益、資本、配当などの会計情報が市場の価格に短期的・長期的に織り込まれるメカニズムの研究や、会計制度が社会的な合意形成や資源配分に果たす役割に関する研究です。会計の長い歴史に比較すれば私の研究は学問をほんの少し前に進めたにすぎません。若い皆さんが会計学に興味をいだき、新しい領域に挑戦して会計学の本質を解明してくれることを期待しています。

熊谷 隆 教授

1967年、大阪市生まれ。京都大学大学院修士課程修了後、博士(理学)取得。京都大学理学研究科教授、数理解析研究所教授を経て、2022年4月より理工学術院教授。

専門は確率論。著書に『確率論』、『Random Walks on Disordered Media and their Scaling Limits』、『Stability of Heat Kernel Estimates for Symmetric Non-local Dirichlet Forms』などがある。

受章のコメント

私が学生の頃、カオスやフラクタルというテーマが新しい研究対象として脚光を浴び始めていました。こうした複雑な図形(空間)では、その形状の複雑さゆえに、熱伝導などの物理現象も通常とは異なる振る舞いを示し、「異常拡散現象」と呼ばれる興味深い現象が観察されます。 このような複雑な系の解析に確率論の手法を用いることに興味を持ち、この分野に足を踏み入れてから気がつけば35年が経ちました。その間、世界的な研究の潮流も大きく変化し、私自身もその流れに刺激と後押しを受けながら研究を続けてきたように思います。確率論の醍醐味は、複雑な物理現象の解析を粒子の動きという直感的な視点から捉えられる点にあります。研究を進めるほどに、その深遠で奥行きのある魅力に一層引き込まれていく感じがします。

自らの至らなさを痛感しながら研究を続けてまいりましたが、今回の受章は身に余る光栄であり、深く恐縮しております。ここまで研究を続けてこられたのは、共同研究者の皆様をはじめ、多くの方々のお力添えの賜物であり、心より感謝申し上げます。今回の受章を、日本の学術研究のさらなる発展に尽くすよう促す励ましと受け止め、今後も一層研鑽を積んでまいります。ありがとうございます。

田邉 新一 教授

1958年福岡県北九州市生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科博士課程単位取得退学。工学博士。早稲田大学助手、お茶の水女子大学助教授、早稲田大学理工学部建築学科助教授を経て2001年4月より同大教授、改組により2007年早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授。2022年12月から同大スマート社会技術融合研究機構機構長。

専門は建築環境設備学。快適性と省エネルギーの両立を研究。第57代日本建築学会会長(2021~2023年)

受章のコメント

このたび建築環境設備学の研究により受賞の栄誉を賜りました。環境設備分野は建築の長い歴史の中では新しい領域であり、近代的な空気調和設備システムの発明は1902年です。酷暑における冷房利用は今や当たり前となっていますが、我が国で本格的に冷暖房が普及したのは1970年代以降であり、東京オリンピック代々木体育館にも1964年には冷房は導入されていませんでした。冷暖房・換気を行うには、在室者にとって快適かつ健康的な環境条件を科学的に把握する必要があります。その一方で、空気調和設備によるエネルギー消費は建築物全体の消費の過半を占め、省エネルギーと快適性の両立を考える評価法の確立が強く求められてきました。

これまで、温熱環境の快適性評価法、シックハウス問題の解決、新型コロナウイルス感染症における換気の重要性の解明、住宅・建築物の脱炭素化に関する研究と国際的発信に取り組んでまいりました。研究を始めた当初はこのような分野では将来食べていけないぞと周囲には言われましたが、恩師の勧めで留学したデンマークでの経験が人生を大きく変えました。また、知り合った海外の研究者たちとの交流は40年近く続いており、今回の受章はそうした縁の積み重ねの賜物だと思っています。思いがけない栄誉を頂けたことに心から感謝するとともに、家族をはじめ支えてくださった皆様に深く御礼申し上げます。

春秋褒章について

科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方を対象とする紫綬褒章のほか、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、藍綬褒章があります。