- Featured Article

進む女性の高学歴化の意味するもの

『東南アジアのリバース・ジェンダー・ギャップ―進む女性の高学歴化は何を意味するのか』出版記念イベント 国際ワークショップ開催(2025年7月17日・7月19日)

Tue 29 Jul 25

『東南アジアのリバース・ジェンダー・ギャップ―進む女性の高学歴化は何を意味するのか』出版記念イベント 国際ワークショップ開催(2025年7月17日・7月19日)

Tue 29 Jul 25

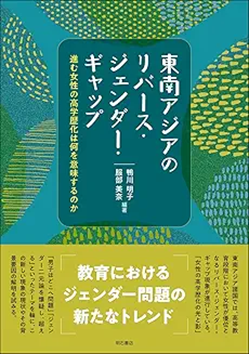

『東南アジアのリバース・ジェンダー・ギャップ―進む女性の高学歴化は何を意味するのか』

科学研究費(基盤B 課題番号23K22246)の助成による研究成果である書籍『東南アジアにおけるリバース・ジェンダー・ギャップ―進む女性の高学歴化は何を意味するのか』(鴨川明子/服部美奈編著、明石書店、2025年)の出版を記念し、2025年7月17日・7月19日に国際ワークショップを行いました。

東南アジアの「リバース・ジェンダー・ギャップ(Reverse Gender Gap: RGG)」

私たちの研究チーム(以下、RGG研究チーム)は、高等教育段階において男女間の教育格差が縮小しているように見えますが、男性よりも女性の数が上回るという”教育におけるジェンダー問題の新たなトレンド”、「リバース・ジェンダー・ギャップ(Reverse Gender Gap: RGG)」現象に注目し、その現象が見られる東南アジア5カ国(インドネシア・マレーシア・フィリピン・タイ・カンボジア)を対象に研究を進めてきました。

『東南アジアにおけるリバース・ジェンダー・ギャップ―進む女性の高学歴化は何を意味するのか』(鴨川明子/服部美奈編著、明石書店、2025年)

第Ⅰ部 タイ若者のオピニオンリーダーによる基調講演「タイ社会の若者文化とジェンダー」

第I部として、一般、学部生、大学院生、教職員を対象に、「タイ社会の若者文化とジェンダー」と題した基調講演を7月17日(木)10:40~12:20に早稲田大学にて開催しました。

講演には、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修了生の研究者であり、タイ社会において若者のオピニオンリーダー的存在として名高い、Asst. Prof. Dr. Jessada Salathong(チュラロンコーン大学 コミュニケーションアーツ学部)をお迎えしました。

基調講演時のジェスサダ氏

ゲームによる趣向を凝らしたプレゼン、フロアとの活発な議論

タイのテレビやラジオでも大活躍のジェスサダ氏は、「タイの若者文化とジェンダー」と題する基調講演を行いました。ジェスサダ氏は、日本でも人気があるタイのBoys Love(BL)文化、大学における制服とジェンダーの問題、LGBTIに関する詳細な統計、「結婚平等法」をめぐる最新の状況などを事例に、具体的かつ分かりやすいエピソードをまじえながら講義しました。

氏の基調講演は、ゲームによるクイズ形式で参加者の興味を引き付けるなど趣向を凝らした、コミュニケーションアーツ学部ご所属の氏ならではの魅力的なご講演でした。

基調講演の後、フロアからの質疑応答では、早稲田大学の教育学部4年生の黛大夢さんから出された、タイの学校教育のジェンダー多様性の実態についての質問の他、大学の学部によって異なるジェンダー多様性への寛容度、性自認の複雑さや多層性について質問が及びました。

RGG研究チームのメンバーである久志本裕子准教授(上智大学)からは、植民地経験の有無と多様性に寛容なタイ社会のありようとの関係性、西洋的な近代化とセクシュアリティとの連関に対してクリティカルな問題点が指摘されました。予定していた時間におさまらないほど、実に様々な観点から活発に議論が行われました。

さらに、タイ教育研究者である森下稔教授(東京海洋大学)には、要所要所でタイ社会に特有の事象について、わかりやすく解説いただき、参加者のより深い理解が促されました。

ジェスサダ氏と熱心に聞き入る参加者

解説する森下稔教授

第Ⅱ部 リバース・ジェンダー・ギャップをローカルなまなざしにより読み解く:

ローカルな独自性と ASEAN の共通性

つづく第Ⅱ部(2025年7月19日(土)14~17:00、於:国立大学法人東京海洋大学)では、RGG研究チームのメンバーに、本書の執筆メンバー等を加えた専門家によるワークショップを開催しました。

第Ⅱ部では、本書の主たる対象である東南アジア・ASEAN諸国のみならず、アメリカ・イギリス・デンマーク・中国や台湾、さらには日本の事例と比較しながら、ローカルなまなざしからRGG現象をどう読み解くかについて議論しました。

特に、Doctoral and Early-Career Researchers Sessionと題し、世界のRGG現象について若手研究者がプレゼンテーションする機会を設けました。本セッションでは、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の博士課程3年生の二村彩菜さんほかが発表しました。

さらに、ジェスサダ氏の基調講演に続いて、スペシャルディスカッサントとして、男性学・男性性研究で著名な多賀太教授(関西大学)に、本書を、「今後の教育におけるジェンダー研究の発展にとって価値ある研究として位置づく書籍」として評価いただくとともに、日本のジェンダー・ギャップのありようについて解説いただきました。

第Ⅱ部では、本書の主たる対象地域である東南アジアのRGG現象について、各国の共通性と独自性だけでなく、国内の多層性にも目配せする必要があるのではという議論に展開しました。

最後に、国際ワークショップ全体を通じて、本学学部生、大学院生、若手研究者の方々の、リバース・ジェンダー・ギャップという教育のジェンダー問題の新たなトレンドに対する関心の高さがうかがえました。

国内外から集まったワークショップ第Ⅱ部の参加者

私たちRGG研究チームによる研究成果をまとめた書籍『東南アジアのリバース・ジェンダー・ギャップ―進む女性の高学歴化は何を意味するのか』の概要は、出版社と朝日新聞社の共同プロジェクトじんぶん堂サイトにて、詳しく紹介していただいております。よろしければご覧ください。

(文責 研究代表者 鴨川明子)

書籍を持つジェスサダ氏と研究代表者