2011年3月に発生した東日本大震災に伴う電力需給ひっ迫は、電力レジリエンスに対する考え方を大きく変える契機となりました。電力供給に対する認識は長い間「電力の使用量に応じて発電量を調整する」という一方向の電力の流れに基づくものでしたが、電力需給ひっ迫を受け「電力供給量に応じて需要側・負荷側の需要量を管理、制御する」という双方向での電力需給調整が不可欠な技術と考えられるようになりました。このため、供給量に応じた需要応答(デマンドレスポンス)を実現するための枠組みの実現が急務となっています。

早稲田大学では、2012年から経済産業省の実証事業である「エネルギーマネジメントシステム標準化における接続・制御技術研究事業」に参画し、特に「デマンドレスポンス実現に向けた国際標準化に係わる先端研究」のテーマで実証事業に取り組んできました。この実証を進める為に、日本を代表する25社の企業から多大な協力を得て設置したのが「EMS実証センター」です。

これまで、「EMS実証センター」の設備では、上記に述べた経済産業省の実証事業をはじめとして、太陽光発電の出力制御実証、VPP実証など多くのプロジェクト、さらに民間企業との共同研究などに対応して次のような実証や試験を実施してきました。

今後も、基本的な設備については継続的に利用する事で、システム開発、アルゴリズム開発に役立てることは勿論、現在実施中の光と睡眠の相関の研究など、様々な用途に活用頂ける様にしていく予定です。

「EMS実証センター」の設備は、大きく3つに分けられます。

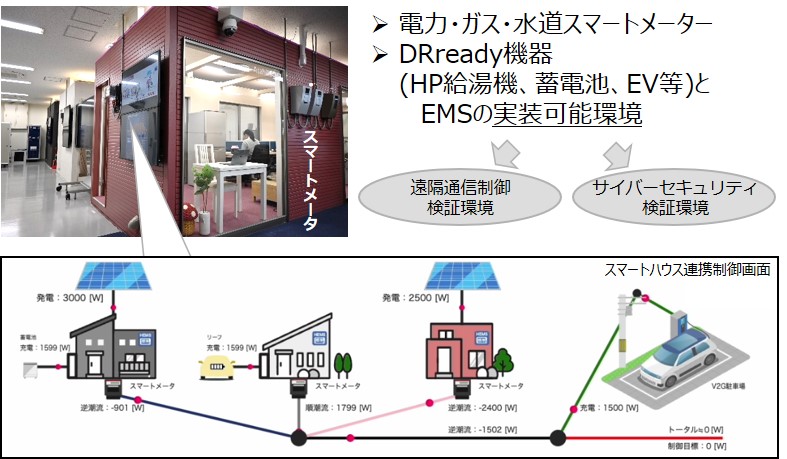

スマートハウスは、大きな部屋の中に小さな家が3軒すっぽり入っており、初めて訪問された方は驚かれることもあります。この小さな家は、ただの家ではなく、最新のエネルギー設備が満載です。具体的には、電力会社側・宅内側の2方向の通信機能を持つスマートメーターを始め、エアコン、エコキュート(ヒートポンプ式給湯機)、蓄電池、太陽光発電システム、電気自動車、エネファーム(燃料電池)などです。これらの機器の中心に位置するHEMSが頭脳となり、各機器の制御を行います。HEMSと各機器を接続する通信規格には、ECHONET Liteを利用しており、複数社の機器を同一ネットワークの中で自由に接続、実証を行っています。

太陽光発電は、実際の太陽光パネルに加え、直流電源シミュレータでの模擬も可能としています。この為、実際の太陽光発電をベースとした実験にとどまらず、データさえ入手すれば、世界各地・各季節の発電条件を模擬することができ、幅広い試験を行うことが可能です。実際の天候に左右されず、夜間においても試験できます。

家庭内の負荷についても、実際の機器以外にインバータや電子負荷装置で電力負荷を模擬出来る構成としているので、独身、夫婦のみ、夫婦+子供、3世代同居、ペットのいる方など、あらゆる居住者のパターン、また、店舗併設型の家など特殊なパターンでも、自由な設定で電力負荷を模擬することが可能です。

さらに、分電盤は回路毎の電力計測が可能な装置を採用している上、特別な設計を行い、停電が発生した時に、蓄電池等、複数の電源設備の電力で家庭の負荷を賄う(自立運転)試験なども実施できる構成です。

スマートメーターは実器を設置し、通信ネットワーク(通称「Aルート」)を経由して電力会社側設備の模擬装置(GridEMS)に接続しており、自動検針動作など、Aルートを使用した各種試験の実施が可能です。

現在、電力会社から、分散型エネルギーリソース(DER)を制御するアグリゲータへの指令には、OpenADR2.0という通信プロトコルが標準として採用されていますが、このプロトコルの採用に向けて、EMS新宿実証センターは大きな役割を果たしてきました。世界的にも非常に早い段階でOpenADR2.0を実装し、米国のOpenADRアライアンスが日本国内のベンダーを集めて相互接続を確認するイベント等にも活用されました。その後、現在の通信プロトコル実用化に至るまで、多くの実証試験の中心として活用を進めてきました。現在でも、電力会社側のサーバ、アグリゲータ用サーバなど多くの設備を擁し、継続的に実証試験などを進めています。

6.6kVの電圧で運用される実際の配電線を400Vの電圧で模擬し、等価な電気回路を構成することで、一部屋の中に数kmの配電線が再現される機能を持っています。配電線路の電圧を計測・開閉する装置、また、電圧を調整する装置なども、実際の配電線と同等の仕様の設備を導入しており、実際の電気現象に従って高精度かつリアルな配電系統のシミュレーションが可能です。

この系統シミュレータから、スマートハウスへ給電をすることも可能で、スマートハウス側での機器の制御が、逆に配電系統へ与える影響の評価も可能としています。