- Featured Article

産学のリーダーが集まり知を共創する

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023 開催レポート

Thu 30 Nov 23

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023 開催レポート

Thu 30 Nov 23

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023 開催レポート

2023年11月9日、10日、大隈記念講堂およびリサーチイノベーションセンター(121号館)にて、「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023(WOI’23)」を開催しました。産学官連携の推進、大学発ベンチャーの紹介、文理融合や社会変革につながる研究の紹介、学外の関係者との連携に向けたマッチングなどを目指す同イベントは、今年で4回目を迎え、ビジネス、アカデミズム領域の多くの皆さまにご参加いただきました。本記事では、WOI’23の各プログラムの様子について、レポートをお届けします。

※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです

総合大学としての早稲田の強みが

複雑な現代社会で求められている

WOI’23は、大隈記念講堂での田中愛治総長の挨拶により開会しました。オープニングでは、文部科学省高等教育局長の池田貴城氏、文部科学省研究振興局長の塩見みづ枝氏より、来賓挨拶をいただきました。企業と大学の連携、分野を超えた知の創造によるオープン・イノベーションの重要性が、参加者に共有されました。

「早稲田大学が培った最先端の科学技術を、どのように企業の皆さまと連携できるのか。WOI’23の2日間では、その可能性を模索し、今後も早稲田大学は、世界で競争できる大学へと発展していきたいと考えております。」(田中愛治総長)

「将来の予測が困難になる社会状況の中、知の拠点である大学への期待は大きくなっています。こうした中、産学官や専門分野を超え、多様な叡智を結集し、あるべき日本社会の姿を議論しながら、イノベーションを創出していく機会は、非常に重要だと考えています」(池田貴城氏)

「昨今の複雑な課題を解決するためには、多様な知の創造、文理融合の総合知といった視点、それらを担う多様な人材の育成が欠かせません。総合大学として幅広い裾野を持つ早稲田大学のポテンシャルを存分に発揮していただき、WOIで素晴らしい成果をあげていただきたいです」(塩見みづ枝氏)

日本が世界でプレゼンスを高める

最後のチャンスに向けて

つづくNTTの川添雄彦氏(日本電信電話株式会社 代表取締役副社長 副社長執行役員CTO、CIO、CDO)による基調講演は、「限界打破のイノベーション‒IOWN 構想から実装へ」がテーマ。NTTグループが進める「IOWN構想」により通信基盤が大幅に変革されることで、ビジネスやライフスタイルが飛躍的にアップデートされること、同社が従来の方法を超えたゲームチェンジに挑んでいることが伝えられました。

「パンデミックやロシアによるウクライナ侵攻、地球規模の気候変動など、今日、世界が抱える課題は、抜本的な解決策を見出せていないものばかりです。予測困難な現代においてはデータの活用が不可欠である一方で、インターネットのトラフィックや使用電力は限界を迎え、半導体の技術進化の指針となる『ムーアの法則』※も終焉が近づいています。つまり、従来のイノベーションにおける“原点”が見直されるべき時期が差し迫っているわけですが、NTTが持つ光を中心とした革新的技術によって、現状を打開するのが『IOWN構想』です。限界打破のイノベーションが起こることで、日本がもう一度、世界における重要なポジションに立つ。そうした思いで、私たちは2019年に構想を発表しました。

※ ムーアの法則:半導体のトランジスタ集積率が18か月で2倍になる、つまり処理性能が18か月で倍増するという経験則のこと。1965年にインテルの共同創業者ゴードン・ムーアが提唱しましたが、近年は物理的・技術的な限界により、その適用が難しくなってきています。

NTTではグループ中期経営戦略として『New value creation & Sustainability 2027 powered by IOWN』を掲げており、『新たな価値創造』と『地球のサステナビリティ』の両軸こそが重要だと考えています。ぜひ早稲田大学とも互いに一つの大きなビジョンを共有し、未来に向けどのような研究が必要なのかをゼロから考えていくことで、骨太の活動を進めていきたいと考えております」(川添雄彦氏)

全産業の基底にある

半導体技術の底上げを

カーボンニュートラル社会の実現に向け包括連携協定を締結した熊本県と早稲田大学は、共同企画・講演として「半導体産業の未来」を開催しました。熊本県商工労働部 産業振興局 産業支援課 課長の辻井翔太氏、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(JASM)ヒューマンリソース部門ディレクターの林田広美氏、Rapidus株式会社取締役会長の東哲郎氏が登壇し、日本が備える半導体産業のポテンシャルについて語りました。

「熊本は現在、半導体産業が注目されています。古くからの企業誘致により半導体のサプライチェーンが整っており、九州地方の中心に位置し、水資源が豊富で、理工系の人材が多いという好条件が、熊本には揃っていました。そして半導体の受託生産で世界最大手のTSMCが、新たな工場を県内に設置することを発表。大きな経済効果の波及が期待されています。私たち熊本県も土地確保や交通インフラ整備、人材供給など、課題解決に向け施策にあたっています。活気づく熊本に、皆さまぜひお越しください」(辻井翔太氏)

「JASMは、台湾のTSMCが熊本県に設立した、日本初の製造拠点です。私たちは、日本における半導体エコシステムの強化に貢献することを目指し、共存・共生、互いに進化、成長し合うことを助ける人材を求めています。TSMCのミッションは信頼される技術と生産能力の提供者でありつづけること。JASMはお客様をサポートするとともに、日本のサプライヤーとともに成長することで、日本経済を活気づけ、各産業の競争力を向上させていきたいと考えています」(林田広美氏)

「AIやデジタル化の進展はもちろん、国家の経済安全保障や安全、地球環境の持続可能性にも、半導体技術は直結しています。半導体産業は『シリコンサイクル』と呼ばれる好況と不況の周期を繰り返しながら成長してきましたが、現在、国をあげて半導体産業を復活させようという気運が高まっています。半導体は全産業の基底にある必要不可欠な戦略的技術であり、今後ますます需要が伸びるでしょう。今回の成長機会を日本の未来につなげるべく、事業環境を取り巻く課題を克服しなければなりません」(東哲郎氏)

カーボンニュートラル実現に向けた

文理融合の重要性

大隈記念講堂では、カーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS)の設立を記念し、トップレベルPI教授による講演・名刺交換会も行われました。早稲田大学では、論文、博士数、外部資金、社会貢献の4つのKPIからトップレベルPI(Principal Investigator)として研究者を選出し、カーボンニュートラルに資する研究教育活動を戦略的に推進しています。本講演では、WCANS所長を務める林泰弘理工学術院教授、副所長を務める所千晴理工学術院教授、下川哲政治経済学術院准教授をはじめ、6 名のトップレベル PIが登壇。カーボンニュートラルを取り巻く課題の解決に向けたソリューションを発表しました。

「早稲田大学は2021年、『カーボンニュートラルを実現する最先端研究』『カーボンニュートラルに貢献する人材育成』『キャンパスのカーボンニュートラル達成』を三位一体で取り組むべく、『Waseda Carbon Net Zero Challenge 2030s』を宣言しました。本学には多彩な領域の教員がおり、それら教員間における連携が強い、総合大学としての特徴があります。自然、人文、社会科学にわたる総合知によりカーボンニュートラル社会の実現を目指すべく、WCANSは設立されました。オープン・イノベーションにおいては、個人の枠にとどまらない、オール早稲田と多様な企業による組織同士の共同研究により、文理融合型の知を育みたいと考えております」(林泰弘教授)

学内の最先端技術と出会う

産学連携の起点

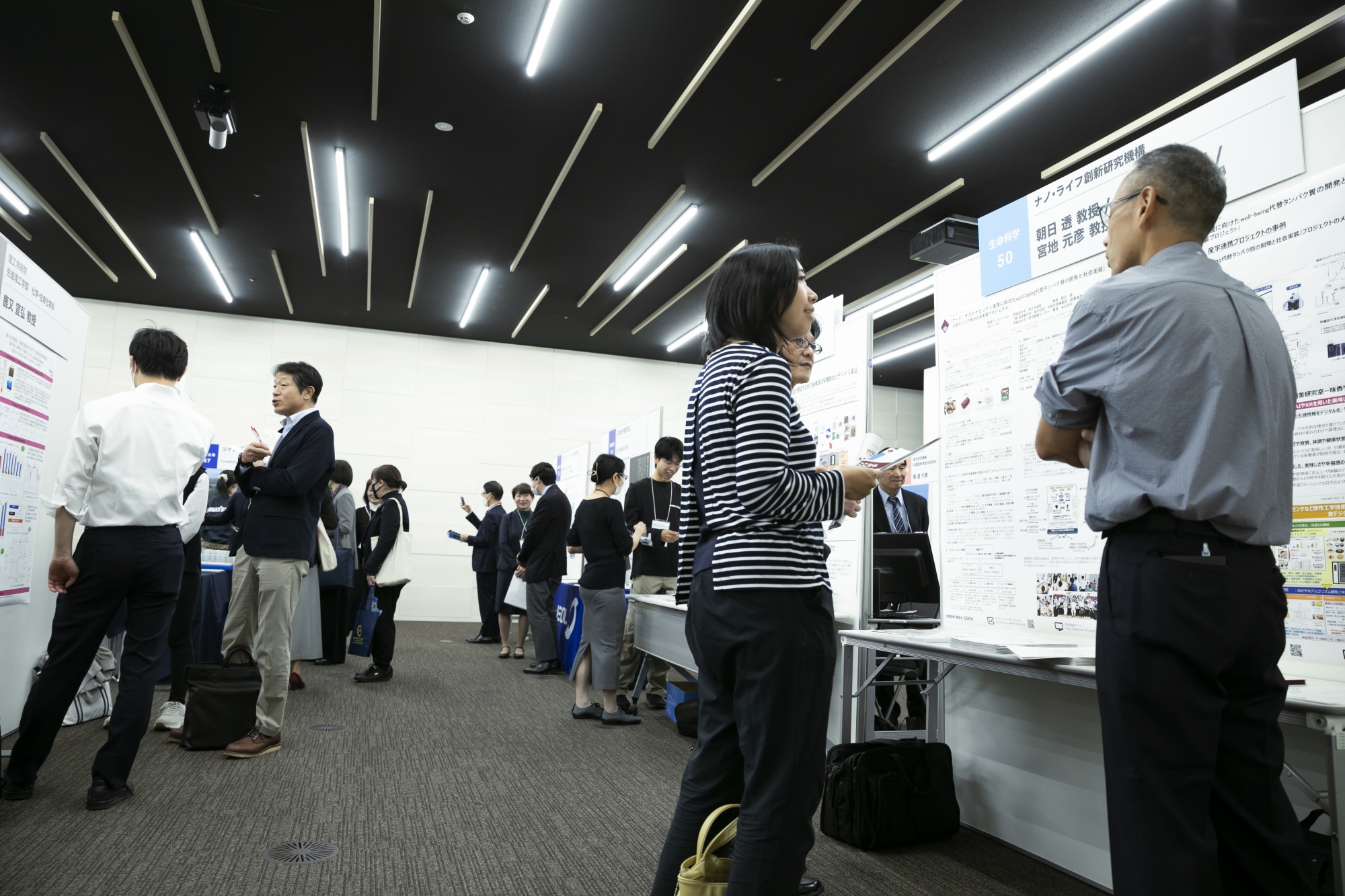

リサーチイノベーションセンターでは、産学連携に向けたマッチングを目的として2日間にわたりブース展示が行われ、学内研究者、学生ベンチャー企業、協賛企業が研究や事業の成果を紹介しました。ブース展示には、企業関係者や現役学生などを中心に約800名の来場者が訪れ、最先端の知見や社会課題、技術シーズに関する交流の場となりました。

全60におよぶブースの多くは学内研究者や協賛企業です。領域はICT、機械工学、生命科学、化学・素材、医療、環境・エネルギー・インフラ、数理、人文社会科学と多岐にわたり、独自性あふれる研究内容が来場者にアピールされました。

「『2次元シートに関する研究』をテーマにブース展示に参加しました。基礎研究を対象にしていることから、普段は企業交流の機会が少ないのですが、幅広い皆さまと出会えるWOIは貴重だと感じます。テクノロジーやエンジニアリング領域の研究者とも情報交換ができました」(高山あかり[理工学術院 先進理工学部物理学科准教授])

展示ブースでは教授・准教授だけでなく、研究室に属する若手研究者も案内を担当。中には自らが手がけた開発品を展示するブースもありました。

「ラミネートフィルム技術、熱溶着技術、メカトロニクス技術を融合することで、オンデマンドで任意に形状を作り出すことが可能な自己成長型ロボットを開発し、今回のWOIで発表しました。企業の方よりロボットの活用シーンなどをヒアリングされるだけでなく、新たなアイデアをいただくこともあり、刺激的な交流を体験できました」(佐竹祐紀さん[大学院創造理工学研究科機械工学専攻])

また、ブース展示には早稲田大学発のベンチャー企業も多数出展。学生のビジネスアイデアから生まれたスタートアップの活動に対し、多くの学外関係者が関心を示しました。株式会社Genicsもその一つであり、すべての人に短時間で効果的な口腔ケアを提供する「全自動歯ブラシ」の実装を進めています。

「自社のビジネスを外へと伝えるだけでなく、学内外のさまざまな領域で研究を進める専門家の方々と出会い、その知見に触れられることに、ブース展示の意義を感じます。リサーチイノベーションセンター1階のステージプログラムでは事業成果の発表も行い、私たちのビジョンをも伝えられました」(栄田源氏[株式会社Genics代表取締役 大学院先進理工学研究科生命理工学専攻])

2日間にわたるWOI’23は、大盛況のうちに無事終了しました。イベント内では他にも、トップ企業の経営者を招いた「早稲田出身のリーディング企業経営者による座談会」「日本が世界に誇るトップ企業の社長によるパネル・ディスカッション」を開催しています。こちらのレポート記事は関連リンクよりぜひご覧ください。