- Featured Article

ドローンとAIで地雷のない世界を

早稲田大学×赤十字国際委員会の共同研究プロジェクト

Tue 25 Mar 25

早稲田大学×赤十字国際委員会の共同研究プロジェクト

Tue 25 Mar 25

早稲田大学×赤十字国際委員会の共同研究プロジェクト

早稲田大学と赤十字国際委員会(ICRC)は、2018年に協力に関する協定を締結。以来、地雷や不発弾などの探知を目的としたソリューションを共同研究・開発しています。その一環として、ドローンとAIを活用した埋没地雷の検出にアプローチするのが、理工学術院の澤田秀之教授です。先端テクノロジーは、人類規模の課題解決にどのように寄与するのでしょうか。本記事では、澤田教授の研究成果についてお届けします。

世界各地に残存する地雷と、除去作業の課題

世界各地には数多くの地雷が残存し、事故による死傷者は後を絶たない。一刻も早い除去が求められるが、金属探知センサなどを用いた従来の方法は、操縦者の安全性が十分に確保されず、作業中にも多くの犠牲者が出ている。また、効率性も不十分であり、コスト面の障壁から除去が進まない地域も多い。

こうした中で模索されているのが、地雷の位置を遠隔操作かつ高精度で探知する方法だ。早稲田大学とICRCは、人道支援という共通の目的のもと、ソリューションの共同研究を始動。ロボティクスや画像情報処理を研究する澤田教授が参加することになった。

澤田秀之教授(理工学術院)

「ウクライナ紛争前の時点で、全世界には1億個以上の地雷が残存するといわれ、現在はいっそう増加していると想定されます。除去に取り組んでいたICRCは、AIやロボット領域を得意とする早稲田大学理工学術院総合研究所と共同で、『ICTを用いた効率的で利用しやすい地雷探知システム』の研究をスタート。私はドローンや画像認識を研究していたため、この研究を応用して地雷除去を支援したいと、協力した形です」

従来の除去方法においてリスクが高くなる原因の一つは、地形や植生、散在する金属片などの障害物が、地雷の正確な検知を困難にしていることだ。安全性・効率性を高める上で、ドローンで地上の画像を撮影し、AIによって地雷の位置を検出する方法が注目されているが、未検出や誤検出を低減することは容易ではない。澤田教授が着目したのが、ドローンに搭載するカメラだった。

「昨今の機械学習で画像認識に用いられるのは、色の情報を取得する『RGBカメラ』が主流です。しかし地中の地雷は画像として特定できないため、RGBカメラは機能を発揮できません。地表に散乱する地雷も、砂塵や草木が被っていれば同様です。この解決策として、私たちは『IR(赤外線)カメラ』を用いた方法にアプローチしました」

サーマルセンシングと機械学習で、地雷検知の精度を向上

赤外線の特性を利用して熱エネルギーを画像化するIRカメラをドローンに搭載することで、IR(赤外線)画像の撮影が可能になる。澤田教授が開発しているのは、取得したIR画像をベースに機械学習を施し、地雷の位置と種類を認識するシステムだ。

「用いる技術は、物体から放射される熱エネルギーを検出・可視化する『サーマルセンシング』です。物体の持つ熱エネルギーの違いは、IR 画像において輝度値の差として表れます。物体の放射率は、素材や温度といった物理特性、熱伝導率は物体や周辺環境の湿度によっても変化します。IR画像から得られる輝度値の違いを基に、地雷と土壌や植生を識別すれば、ある程度地中に埋もれていてもその位置を推定し、また地雷の種類も弁別できるのです」

研究では、現地での実験も進められている。デンマーク北部で実施した実験では、地中約1cmの場所に地雷を埋め込み、IRカメラおよびRGBカメラを備えたドローンで上空から撮影。収集した画像からデータセットを作成し、機械学習を行なった。

ドローンを用いた実験の様子

「機械学習を用いて大量のデータを迅速かつ正確に処理すれば、地雷除去作業を大幅に改善できる可能性があります。画像内の物体における特徴の認識に長けた『畳み込みニューラルネットワーク(CNN)』が有効と考え、私たちは深層学習(Deep Learning: DL)による認識システムの構築を進めてまいります」

DLは「Backbone」「Neck」「Head」という3つの層から構成され、それぞれが個別の機能を果たすことで、画像に映る物体の特徴を、高速で分析・抽出できるのだ。

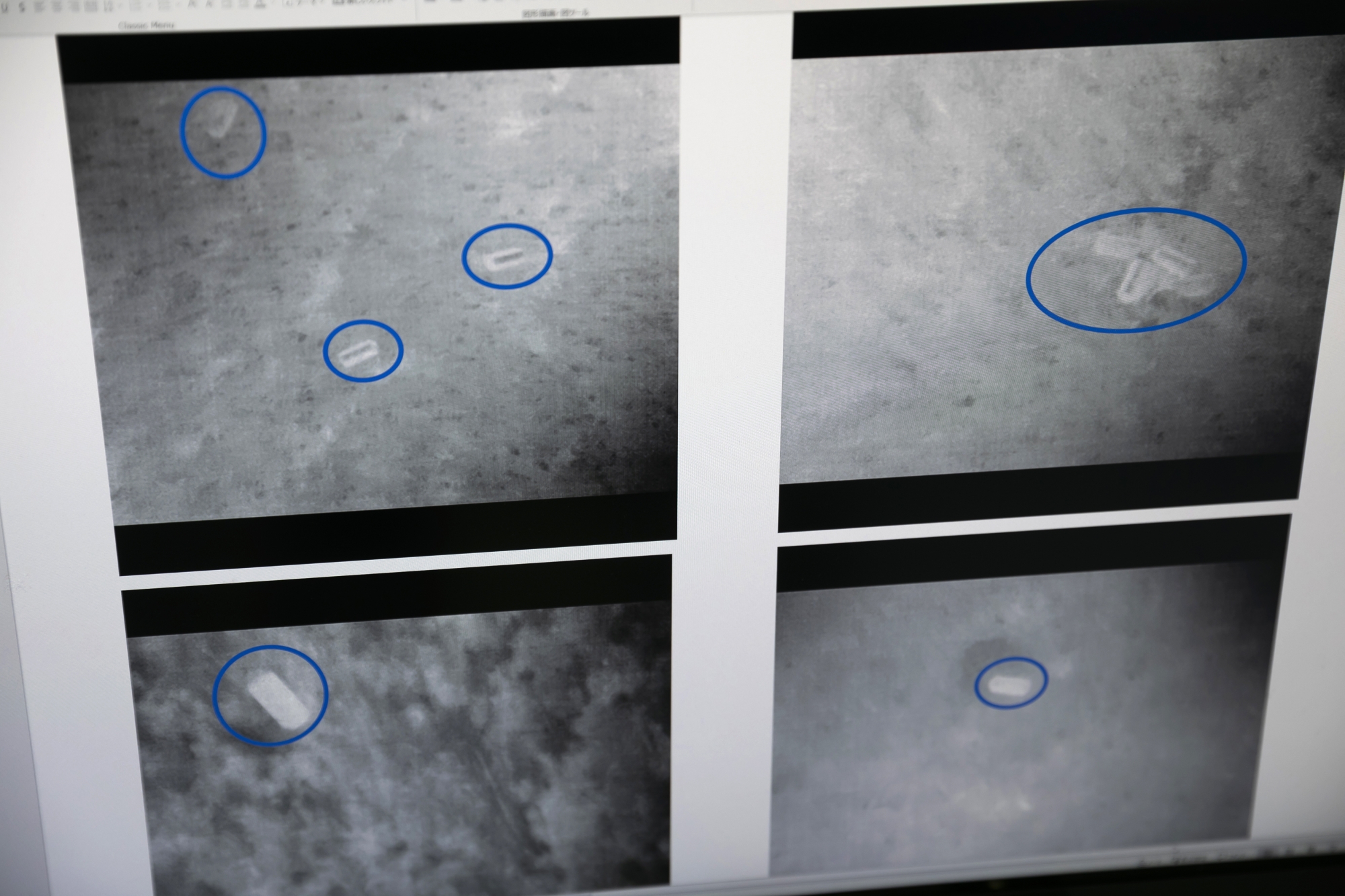

「デンマークの実験では、398 枚の画像からデータセットを作成し、機械学習を実行。そして81枚の画像を入力し、地雷の位置を予測させたところ、全ての画像で正しい予測に成功しました。ヨルダンでも同様の実験を行なっており、同水準の結果が出ています。ただし、信頼度スコアが低いもの、周辺の植生が地雷として誤検出されたものも含まれています。地表の温度や湿度など、土壌の条件によって放射率や熱伝導率が異なり、IR 画像内で輝度値の違いが生じたことが、原因として想定されます」

IR 画像の解析による地雷の位置の特定

信頼度スコアの向上や誤検知の減少に向けては、学習用の画像データ数やラベル付けする対象地雷の種類を増やすことが必要だ。

「機械学習は、いかに多くのデータを集め、学習にかけるかが、パフォーマンスを左右します。今後は埋没深度、撮影高度、天候や気温など、さまざまな条件で撮影した IR 画像を取得し、学習用データセットに加えていくことが必要でしょう。また、誤認識の原因となる地雷以外の物体や環境変動要因についても、ラベル付けしていかなければなりません。まずはドローンへのIR カメラの搭載、IR画像をもとにした機械学習の有効性を示すことができたので、今後は精度向上にアプローチしたいと思います」

多様な現場に応用できる、ドローンとAIの技術

早急な実装が求められる、澤田教授の研究プロジェクト。次のステップとして、どのような研究活動を進めていくのだろうか。

「まずはデータの取得です。現在ICRCとの連携により、ウクライナでの紛争が終結し、安全が確保された時点で、現地での実験を行えるよう準備を進めています。紛争が終結した地域では、インフラや住宅の復旧が必要ですが、そのためにはまず地雷を除去し、作業ができる環境を整えなければなりません。私たちを含め、世界中の技術を結集する必要があるでしょう」

同プロジェクトで得られた知見は、他の社会課題の解決にも応用できると、澤田教授は期待を込める。

「国内でも話題になる不発弾などの武器の除去はもちろん、災害時にも役立てられるでしょう。例えば、地震で倒壊した家屋から人を救助する場合、人体が発する温度を検出できれば、迅速な対応が可能になります。武器の除去や人命救助は、初動における“発見”のプロセスがカギです。ロボティクスやAIの技術を統合することで、課題に応じたソリューションを提供すべく、今後も研究開発を進めていきます」

撮影=西早稲田キャンパス 55号館

- LINK