研究キーワード

研究概要

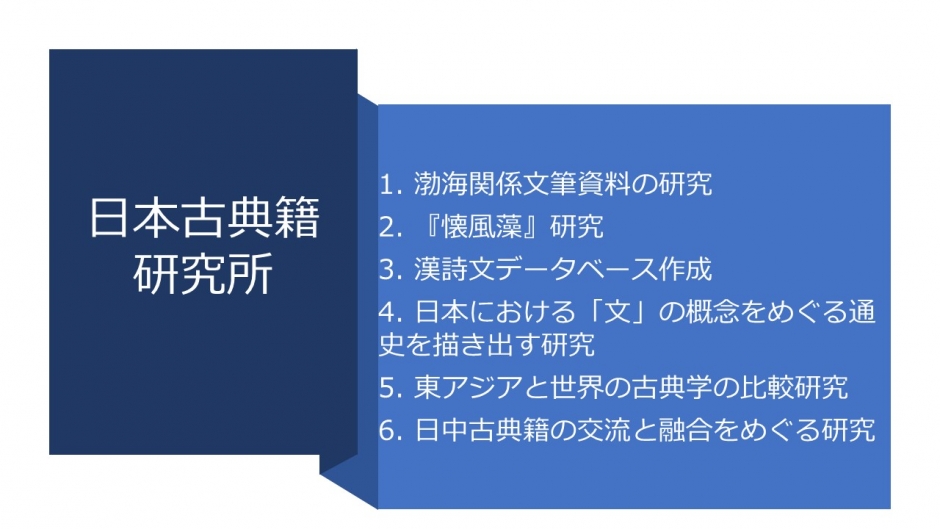

日本古典籍研究所ではこれまで、日本古典籍研究を主軸とし、日本の「文」の世界をめぐる研究を行うとともに、個別の和漢文作品の読解や研究、また古典籍に関する調査や研究を、国内外の研究者とも連携しながら進めてきた。そして2021年度以降は、これまでの研究成果をふまえつつ、21世紀の現在における古典学の意義や課題を改めて問い直し、発信していくことを目指し、さらにグローバルな視野から日本古典籍を捉え、過去から現在に至る人文知の歩みについて研究を継続、展開していく。具体的には、以下の6項目を柱として研究活動を進める。

- 渤海関係文筆資料の研究

- 『懐風藻』研究

- 漢詩文データベース作成

- 日本における「文」の概念をめぐる通史を描き出す研究

- 東アジアと世界の古典学の比較研究

- 日中古典籍の交流と融合をめぐる研究

以下、それぞれの研究計画を記す。

1.渤海関係文筆資料の研究

8世紀から10世紀初頭にかけて行われた日本と渤海との外交に関する文筆資料は、東アジアに展開した漢字漢文文化の貴重な遺産である。これまでも隔月で開催してきた研究会を継続し、日本と渤海の間で取り交わされた文筆資料の精緻な読解と注釈の作成を進め、その成果を『早稲田大学日本古典籍研究所年報』にて公表する。

2.『懐風藻』研究

『懐風藻』詩の精緻な読解と注釈の作成を進めるべく、研究会を毎月1回のペースで継続する。研究会は2021年7月に一旦終了の予定である。研究会の成果は注釈書として刊行する(2022年度中に刊行予定)。

3.漢詩文データベース作成

業者に依頼した電子データの校正作業を行うとともに、新たなテキストの電子化やデータのWeb公開も実現すべく、科研費等の外部予算の獲得を目指す。

4.日本における「文」の概念をめぐる通史を描き出す研究

2015年から2019年にかけて研究を進め刊行を実現した『日本「文」学史』全三冊(勉誠出版)シリーズの執筆から得られた知見を基として、日本における「文」の概念に、いつ、なぜ、いかなる変化や変革があったのかを改めて検討し、文・史・哲の枠を超えた日本の学知の歴史を「文」の概念の変遷や画期から描き出す著作を執筆する。具体的には、招聘研究員のWiebke DENECKEマサチューセッツ工科大学教授と連携し、「文」の概念や文学史研究に関する先行研究や原文資料を共同研究の形で読み進めながら研究を進めていく。

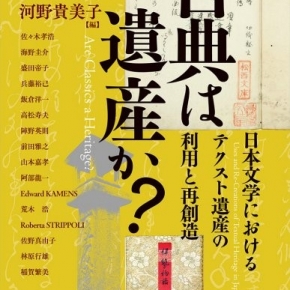

5.東アジアと世界の古典学の比較研究

2019年6月に招聘研究員のWiebke DENECKE教授と共同して開催したワークショップ「21世紀の人文知とは――世界の古典学から考える」におけるディスカッションを基点として、日本、東アジア、インド、ペルシア、ヨーロッパなど世界各地域の古典学の立場から人文知のあり方を比較検討し、論文集として刊行することを目指す。方法としては、比較古典学のビジョンについてのトーク・ディスカッションを開催して重要なコンセプトを抽出し、成果論文集の構成や目次を練り、執筆を進める。

6.日中の古典籍の交流と融合をめぐる研究

日本における日本古典学研究者と、中国における中国古典学研究者との学術交流を通して、日中の古典籍研究のさらなる推進を目指す。具体的には、北京大学人文学部、北京大学中国語言文学系と連携して、「中日古典学ワークショップ」を毎年持ち回りで開催して、その成果を公刊していく。ワークショップにおいては、毎年、古典籍、古典学に関わる具体的なテーマを設定し、それぞれの発表とディスカッションが有効に展開するものとしていく。

日本古典籍研究所では、以上の6つの項目を柱として、研究所員、招聘研究員が協同して、研究を進めていく。人文学の危機、あるいは古典学の危機ともいわれる現況において、その危機を、むしろ人文学や古典学の意味を再考する画期として捉え、改めてその歩みを振り返り検証しながら、現在の人文学や古典学が抱える課題を明らかにしつつ、現在そして将来における人文学や古典学の意義や役割を探ることを目指していきたい。