- ニュース

- 【法学会主催】第68回模擬裁判(民事)活動報告

【法学会主催】第68回模擬裁判(民事)活動報告

Dates

カレンダーに追加1206

TUE 2022- Place

- 大隈記念講堂大講堂

- Time

- 13:00 -

- Posted

- Tue, 24 Jan 2023

第68回模擬裁判(民事)

「AIと製造物の境界線―AIによる医療過誤の責任」

主 催:早稲田大学法学部

構 成:早稲田大学民法研究会

配信協力:早稲田大学放送研究会

日 時:2022年12月6日(火)13:00~15:10

場 所:早稲田大学 大隈記念講堂 大講堂

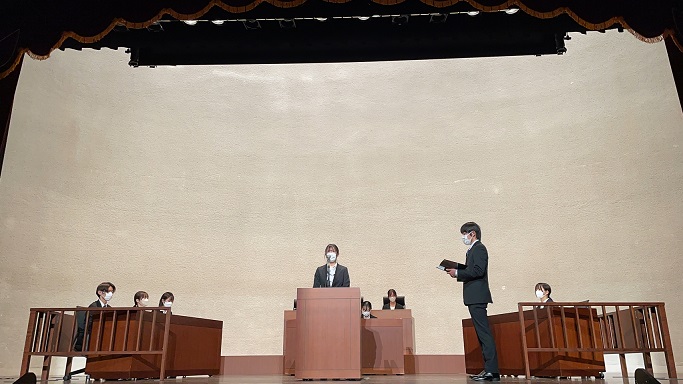

2022年12月6日、早稲田大学大隈記念講堂にて、第68回模擬裁判(民事)「AIと製造物の境界線―AIによる医療過誤の責任」が開催されました。

今回の模擬裁判は、AI(人工知能)をめぐる民事法上の課題に対して、将来起こりうる問題を取り上げ、現行法をベースに、どのような解決がなされるものかの検討を行うものでした

68回目を迎えた今回の模擬裁判は、初の試みとして、大隈記念講堂で行いながらも、同時にYouTubeライブによる自動配信も行うというハイブリッド型で開催されました。

最初に、民法研究会模擬裁判実行委員長の齋藤晴生(法学部学生)が開会の辞を述べたのち、早稲田大学法学会会長の原田俊彦教授(早稲田大学法学部)と、民法研究会会長の山口斉昭教授(早稲田大学法学部)からご挨拶をいただきました。

今回の模擬裁判の経過

今回の模擬裁判では、まず、事案の説明・登場人物の紹介・法的な論点を解説した後、原告・被告双方の主張を整理し、解説しました。その後、第一回から第三回までの口頭弁論をパワーポイントで説明しました。特に、今回の模擬裁判の中心となる製造物責任法について、詳しい解説を行い、原告・被告の立場を明確にしました。

今回取り上げられた争点は、以下の5つです。

①完全自律型の診療ロボットである「セイバーⅡ」が「感染症α」を見逃したことが、製造物責任法の対象になるか。

②「感染症α」について学習していたにも関わらず、原告を「感染症α」と診断できない医療診断システム「TAMAS」を搭載したことが、欠陥にあたるか。

③判断根拠を示すことができない「TAMAS」を搭載したことが、欠陥にあたるか。

④「セイバーⅡ」が原告に対して入院などの措置を講じることなく、風邪と診断して薬を処方するのみであったことが、診療当時の医療水準に達しておらず、欠陥にあたるかどうか。

⑤「セイバーⅡ」の欠陥と原告の後遺障害との間に因果関係があるか。

その後、証人・本人尋問を行う第四回口頭弁論を、模擬裁判本編として、上演しました。証人・本人尋問では、1年生が裁判官や弁護士、証人、原告などの各々の役を演じ、上記の5つの争点をめぐって弁論を繰り広げました。

第五回口頭弁論では、双方の主張を踏まえたうえで、判決が言い渡されました。

裁判所は原告の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却するとの判決を下しました。

閉廷後、判決に関する解説を行ったのち、法律面の監修をいただいた佐藤久文先生(東京弁護士会所属弁護士)と、ご指導をいただいた肥塚肇雄教授(早稲田大学法学部)からご講評をいただきました。

最後に、民法研究会会長の山口斉昭教授(早稲田大学法学部)から事案についての解説をいただいたのち、閉会の辞を刑事法研究会代表の魚住賀月氏(法学部学生)が述べられ、模擬裁判は終了しました。

今回の模擬裁判のポイントとその振り返り

今回の模擬裁判の実行副委員長を務めました丸山朗樹と申します。「AIによる医療過誤の責任」という未知のテーマを取り上げる中で、私は渉外役として学内外の様々な方と関わらせていただきました。今回の模擬裁判を企画・運営するにあたってのポイントを振り返ります。

1.「未来に起こりうる事案」

今回の模擬裁判で取り上げた「AIシステムを搭載した医療用ロボットによる誤診」という事案は、現在ではまだ起こり得ない事例であり、現行の法律でも想定されていないものでした。しかし、科学技術の発展に伴う社会の変化を受けて、あるべき法の姿を模索する「先端科学技術と法コース」が今年度から開講されてことを受け、民法研究会としても「未来を見据えた」事例を模擬裁判で取り上げることを決めました。未来に起こりうる事例であること、AIが登場する事例であること、また医学的な知識も必要とすることから、事例作成の段階で困難が多々ありました。しかし、今回このような形で、私たちが学び、考えた内容を模擬裁判という形でお示しすることができました。今後起こりうる医療とAIの問題に対して、今回の模擬裁判を通じて、一石を投じることができれば幸いです。

民法研究会では、2020年度の第66回模擬裁判(完全自動運転車が起こした事故を取り上げた事例)から、過去に起こった事例に対して検討を行う模擬裁判よりも、未来に起こりうる、社会の変革に合わせた事例を考察する模擬裁判を企画しています。「早稲田大学法学部生」として、また「民法研究会の会員」として、社会課題の解決を目指し、法整備の問題を提起することができたのではないかと考えております。

2.「コロナ禍による影響」

2020年から新型コロナウイルスによる影響で、活動の多くが延期・中止を余儀なくされました。その影響は、2022年に入り、少しずつ収束に向かいつつあります。一方で、今回の模擬裁判の構成を行った民法研究会を含め、多くの法律サークルは会員数の減少という危機に瀕しています。

民法研究会では、コロナ禍前と比較して会員数が約7割まで落ち込みました。特に運営に携わる3・4年生の減少が著しいものでした。前回の第66回模擬裁判では、18名の3年生が模擬裁判に関わっていたなか、今回の第68回模擬裁判において関わった3年生はわずか6名でした。全体の構成を行う3年生が前回の3分の1となったため、当初は模擬裁判の開催自体も危ぶまれました。最終的には、今回の模擬裁判を無事開催することができましたが、コロナ禍のタイミングで、法律サークルが大きな分岐点にあると感じます。また、2年後に行う第70回模擬裁判に向けてどのように準備をし、企画をするのかを考えていく必要があります。

ご挨拶

最後になりましたが、今回の模擬裁判の開催には、ご指導をいただいた先生方、主催者である法学会の先生・職員の方々、事務的な手続きをはじめ様々なサポートをいただいた法学部事務所の方々、また配信の際に多大なるご協力をいただいた大隈記念講堂の管理スタッフの方々や放送研究会の方々、ご協力いただきましたすべての皆さまのご尽力が不可欠でした。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

特に、民法研究会会長として熱心にご指導いただいた山口先生、法律面の書類作成に多大なるご協力をお願いしました佐藤先生、先端科学技術におけるご指導をいただいた肥塚先生、初期の事案構成におけるサポートをいただいた長島先生、医学的な知見から書面作成等のご協力をいただいた川﨑先生には心より感謝の意を表するとともに、一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。また、今回の模擬裁判をご覧いただいたすべての皆様に感謝申し上げ、私からの挨拶といたします。

(文:丸山朗樹・早稲田大学民法研究会幹事長)