- Featured Article

早稲法ゼミ探訪 橋本有生ゼミ

Fri 03 Oct 25

Fri 03 Oct 25

早稲法のゼミってどんなところ?

そんな疑問にお答えするため、早稲法のゼミについて紹介していきます。

橋本 有生ゼミ

2025年度ゼミ集合写真

ゼミ概要

指導教員

研究テーマ

民法の中でも特に親族編、相続編に規定される内容の研究をしています。子ども、高齢者、女性、障害者等、家族内で弱い立場に置かれやすい人に対する法的保護に興味があります。

研究内容・専門分野を目指した理由やきっかけ

大学院進学を希望したきっかけは、大学3年時に外国書研究という科目で、イギリスの家族法学者が書いた論文を輪読する授業に出席したことでした。先生との対話の中から研究の重要性とおもしろさを感じ、この分野を大学院でさらに勉強してみたいと思うようになりました。また、その頃、祖父母が高齢になり、さまざまな困難に直面する状況を見て、特に高齢者を守る研究が必要であると感じ、現在の専門分野を選択する素地ができました。

ゼミ研究テーマ・学びの特徴

民法(家族法)

このゼミでは、民法第4編親族と第5編相続に規定されるルールを中心に勉強しています。親族分野では夫婦・親子関係の形成と解消、相続分野では相続や遺言といった死者の財産承継のプロセスを対象として、それらに関する重要な論点を検討します。

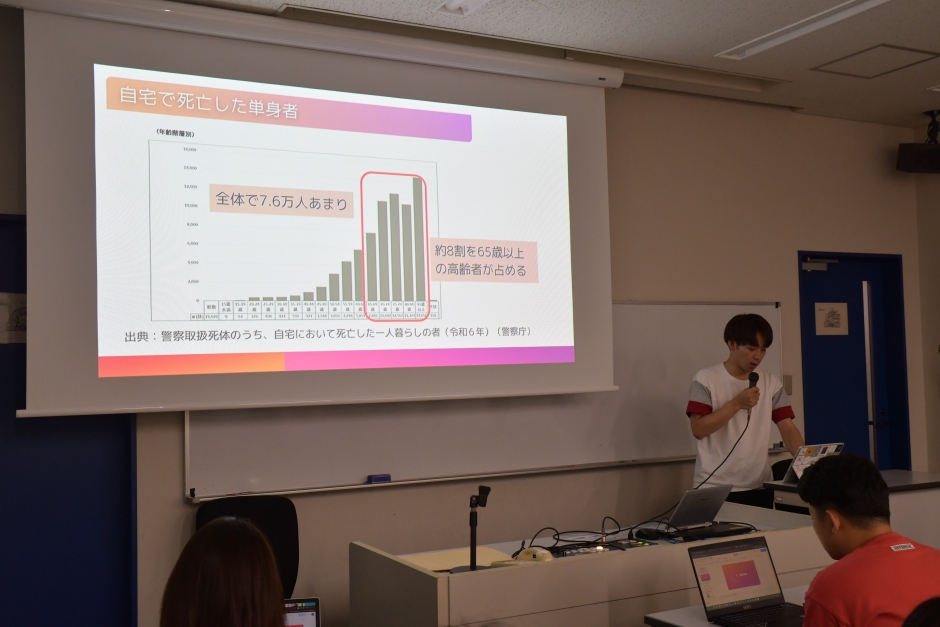

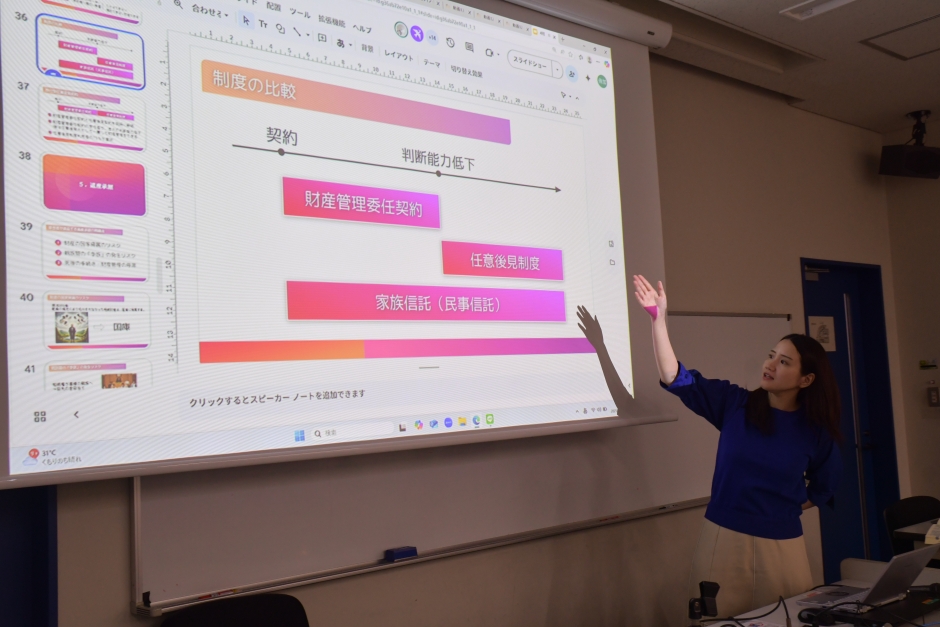

2025年春学期は、同性カップルの家族形成、可視化されづらい精神的DVをめぐる問題、障害のある親による子の養育支援、終末期医療における家族の役割、そして、単身者が直面する法律問題について取り上げました。家族法のゼミで、単身者について学ぶというのは少々意外かもしれませんが、日本の世帯構造を見ると、いまや「単独世帯」が最多であり、この傾向は今後ますます強くなっていきます。家族の形が多様化する現代において、家族とのつながりがあるが故に、またはそれが薄いがために、人々が直面する問題について考えています。

活動内容

通常時

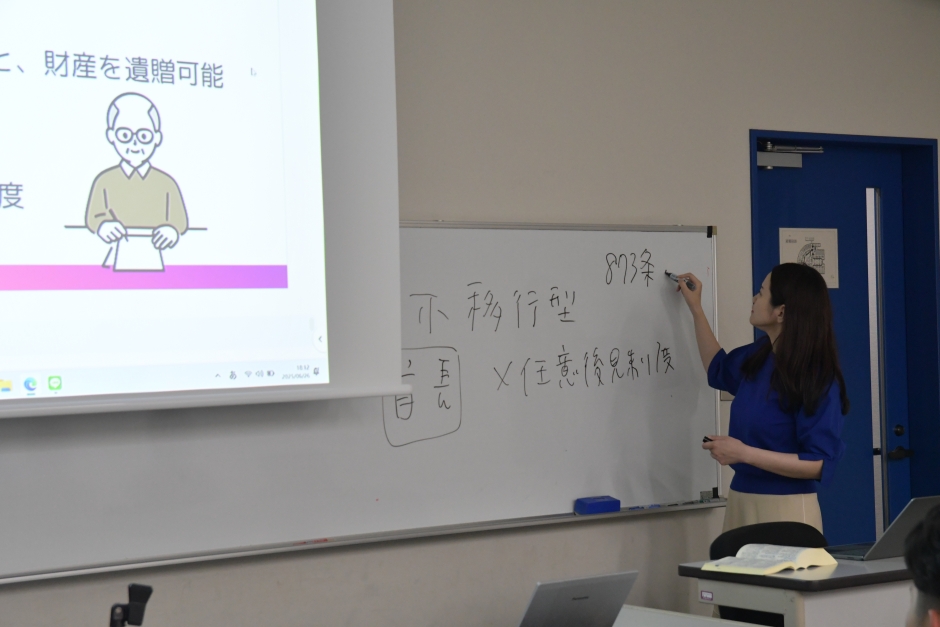

2025年度春学期の授業風景

ゼミの活動形態は、学期ごとに変えています。教員が用意した設例の原告と被告に分かれてディベートをしたり、現行法では十分に対応できない問題に対し、必要な法律を考えてプレゼンテーションをする立法政策コンテストを行う年もあります。優勝したグループには六法や教科書が贈呈されます!(笑)

2025年春学期は、上記に掲げたテーマごとに班を分け、自分たちで問題点を探しだし、適用可能な法令とその限界、海外の法制度との比較を行い、プレゼンテーションを行っています。

学外での活動、特別な活動

年に一度、3年生の春に、東京家庭裁判所に見学しに行きます。調停室や審判廷を見せていただいたり、家庭裁判所調査官や裁判所事務官・書記官の方に、業務に関する解説をしていただきます。実際に、この見学に参加して、調査官や事務官の途に進んだ卒業生もいます。

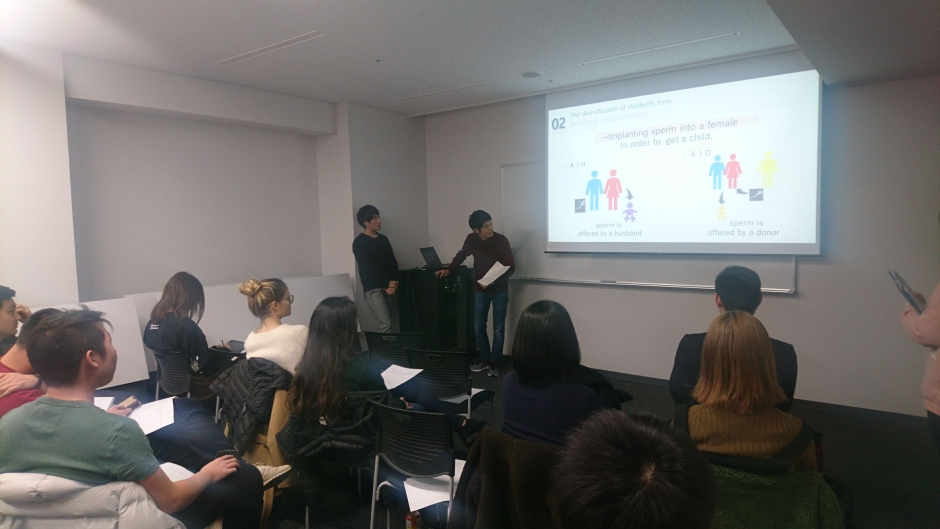

また、アメリカのロースクール等から早稲田の法科大学院に留学中の学生との交流会も実施しています。ゼミ生は、英語で日本の家族法についてレクチャーを行ったり、留学生と一緒に日本法クイズに取り組んだりしながら、親交を深めます。

海外から裁判官を招き、講演頂いたときの様子

海外の学生との交流会

ゼミ生の声

今回、お話を伺ったゼミ生のみなさん

このゼミを選択した理由を教えてください。

田﨑 : 自分は人工的に子供を作る先端技術の発達や同性婚問題など、家族の在り方の多様化や価値観の変化に伴い、法がどのように変化していくのかに興味を持ちました。

山本 : 私は弁護士になり、離婚や親権問題を扱いたいと考えているので、このゼミを選びました。あとは、ゼミの雰囲気の温かさですかね。

寺島 : それはゼミ生全員が感じてることだよね。橋本先生が優しいから、それが伝播して、いい雰囲気になってると思います。

ゼミの活動を通じて、得られたものについて教えてください。

田﨑 : ゼミを通して、家族の形の多様性を知りました。例えば、同性カップルなど結婚をしたくてもできない人、病気を持つ子や障害を持つ親など……色々な人にそれぞれの苦労があり、法律はどのようにこれらの人々を助けられるか、自分で考えながら、視野を広げることができました。

寺島 : 私が特に印象に残っているのは共同親権の話です。話題性のある事柄のメリットやデメリットについて、発表を通じて専門的に学ぶことができました。

印象に残っている活動/訪問先/調査について教えてください。

藤田 : 家庭裁判所(家裁)訪問!実際に調停が行われている部屋や、家裁調査官の方々のお話を聞いて、その実情を理解することができました。

山本 : 家裁見学に行くのは私も初めてだったので、とても新鮮でした。将来自分が働いてる蓋然性が高い場所ということで、気が引き締まりましたね。

田﨑 : 他には橋本ゼミ出身の先輩がスペシャルゲストとして授業に来た回も印象に残っています。大学卒業後の仕事の話などを聞くことができました。

寺島 : 3年生の僕たちはちょうど就職先について悩んでいる時だったので、先輩方のお話はとても参考になりました。

東京家庭裁判所見学

ゼミで学んだことが、将来の目標や進路選択にどう影響しましたか。

寺島 : 家族が絡む問題を学習することを通して、家庭裁判所調査官や裁判所事務官などの進路を選択肢として考えるようになりました。また子ども家庭庁や、子育て支援という側面から地方公務員も視野に入れています。

山本 : 私はまさに家族法に関する事案を扱う弁護士になりたいと思っているのですが、具体的な問題に触れたり、主体性を持って過去の判例などを調べていく中で、将来の目標がより現実味を帯びてきたような感じがします。

このゼミの魅力を教えてください。

藤田 : 自分の意見をアウトプットしやすい環境ですね。グループディスカッションなどでは、自分の考えを言語化していかなければなりませんし、そのなかで、他の人々の意見を取り入れることもできる。先輩や同期とも交流する機会は多く、普段から仲がいいので、授業の際も発言が億劫にならないし、発言しやすい環境なのはありがたいです。また、生徒が突拍子もないことを言い出しても、先生は一旦共感し、それから間違いを優しく正してくださります。それも発言しやすい環境を作り上げていると思います。

教員からのメッセージ

ゼミ発表メンバーとのディスカッション

社会とゼミの学びとの接点

社会との接点を意識した学びとして、国内外で活躍する実務家を特別講師に招き、現実に生じている問題について専門的な視点からお話を伺います。また、映画やドラマといった映像作品を手がかりに、物語の背後にある法的・社会的な問題に目を向けることで、これまで気づかなかった問いや関心に出会うきっかけをつくっています。

学生への期待

ゼミ活動を通じて、普段の生活では必ずしも意識してこなかった問題に出会い、考える力を養ってほしいと思います。少数者の権利にも目を向け、多様な意見に触れながら、考えを深めてもらえればと願っています。本や判例を手がかりに、自主的に学び、その結果を他者に伝える力も伸ばしてもらえたらうれしいです。