- Featured Article

コンピューティング領域をリードする

理工学術院・鷲崎教授、IEEE Computer Society会長就任へ

Tue 13 Feb 24

理工学術院・鷲崎教授、IEEE Computer Society会長就任へ

Tue 13 Feb 24

世界最高峰の学会で、コンピューティング領域をリードする

理工学術院・鷲崎教授、IEEE Computer Society会長就任へ

2023年、IEEE Computer Society(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Computer Society)の2025年会長に、理工学術院の鷲崎弘宜教授が選出されました。IEEEは、電気、電子、情報などに関する世界最大級の学会であり、鷲崎教授はその一つであるIEEE Computer Societyをリードする形です。本記事では、鷲崎教授の研究活動と今回の会長選出の意義、早稲田のアカデミズムに対するメッセージをお届けします。

アジア2人目の会長として、国際社会に貢献する

アメリカに本部を置くIEEEは、世界最大級の国際的学会だ。人類社会に有益な技術革新に貢献する専門家組織であり、分野の異なる39のソサエティから構成される。コンピューティングや計算機工学を扱うComputer Societyは、IEEE内では最大規模。今回、鷲崎弘宜教授が選出された会長職には、過去に理工学術院の笠原博徳教授が就任しており、早稲田大学からの事例は二人目となる。アジアの研究者が抜擢されるのも稀なケースだ。

「IEEEは、世界160カ国以上に会員を擁する非営利学術団体。歴史的に見ると会長職は北米の研究者や実務家が主流で、笠原教授がIEEE Computer Society(IEEE-CS)会長に就任したのも、北米以外では初の事例でした。以後、ヨーロッパなど他地域にも間口が広がり、アジアからは私が二人目となります。今後、研究水準の向上や実践・教育の拡大が期待されているのがアジア地域であり、IEEEとしても人材の多様性を重視しています。今回の会長選出により、日本人研究者である私が舵取りを担うのは、非常に意義のあることだと考えています」

鷲崎弘宜教授

IEEE-CSは、コンピューティングや情報処理に関する研究や教育、出版物の発行、国際標準規格の策定など、さまざまな活動を展開している。同ソサイエティで日本支部長(Japan Chapter Chair)、副会長を歴任した鷲崎教授は、国内外コミュニティ活動をリードするとともに、専門領域であるソフトウェア工学における知識の体系化を推進してきた。そうした実績に対する評価が、会長選出につながった形だ。

「ソフトウェア工学という学問の範囲、他の領域との関係性、エンジニアが習得すべき技術水準や認証、大学におけるカリキュラムなど、一つの学術領域における知の体系化は、さまざまなシーンで求められます。他方、次々と新技術が生まれるコンピューティング領域では、知が分散される傾向がありました。全世界の人々が参照できる国際的な知識体系を目指し、大幅な改定を進めたのが、私の学会活動の一つの軸となります」

鷲崎教授が会長に就任するのは2025年。IEEE-CSで実現したい構想は三つあると意気込む。

「一つ目は、産学官連携の加速です。IEEE-CSにはプロフェッショナルが世界中から集まっています。今後は一層、産業界の人材もIEEE Computer Societyに集まり、最新の知見や研究人材とつながれる場所としての価値を高めます。不確実性の高い現代においては、サステナビリティに代表される地球規模の複雑で答えのない問題に対して、さまざまな専門性を組み合わせながら、迅速に仮説・検証・改善を繰り返すアジリティが求められます。分野横断型の人的ネットワークづくり、規格や標準の整備を推進し、社会ニーズに応えるエコシステムの仕組みを強化していきたいと思います。

二つ目は、現在や未来のプロフェッショナルたちのホームグラウンドとして機能させることです。コンピューティングや情報処理技術は、21世紀における社会の発展、平和、持続のために、重要な基盤技術であることは間違いありません。次世代を担う大学生や若手研究者の育成、人種や国籍、性別などを超えたダイバーシティの推進や学習・キャリア機会等の提供により、会員や関係者のエンゲージメントを高め、未来につないでいくことが重要です。さらには中高生、子どもたちに対しても、コンピューティングに触れる機会を創出し、より長期的な人材育成を実現したいと考えています。

三つ目は、知識体系の発展と持続的なデジタル・オープンサイエンスの推進です。現代はオープンサイエンスの時代。知見が一部の人間・組織に集約されるのではなく、学会、企業、メディア、研究者、そして全ての市民がアクセスできる社会へと向かうべきです。そのためには持続的な形でのデジタルによる基盤づくり、ポリシーの策定などが欠かせません。私たちが旗振り役となり、世界的なオープンサイエンスのムーブメントを後押ししたいです」

アプローチしてきたのは、ソフトウェア開発の基盤そのもの

学会活動に積極的な姿勢を見せる鷲崎教授だが、自身の研究においても国際的な評価を得てきた。同ソサイエティのフラグシップマガジン『IEEE Computer』では、機械学習システムの品質確保に有用な15の設計パターンを明らかにした論文が掲載され、「2022 Best Paper Award」を受賞。鷲崎教授がアプローチするのは、ソフトウェアシステム開発のアップデートだ。

【2022 Best Paper Award】を受賞した鷲崎先生の論文が掲載されている『IEEE Computer』誌 Vol.55 No.3

掲載誌:IEEE Computer(出版社:IEEE)

論文名:Software-Engineering Design Patterns for Machine Learning Applications

著者:Hironori Washizaki, Foutse Khomh, Yann-Gaël Guéhéneuc, Hironori Takeuchi, Naotake Natori, Takuo Doi, Satoshi Okuda

DOI:10.1109/MC.2021.3137227

掲載日:2022年3月

「高品質なソフトウェアシステムを、効率よく生み出す枠組みづくりが、私の研究が目指すところです。つまり特定のシステムを構築するのではなく、個々のシステムの裏側にある開発のあり方や構造そのものを作り出していく。対象は社会のあらゆるソフトウェアであるため、産学官連携が重要になる実践的な学問でもあります」

例えば現在、一つのソフトウェアを多くの人が利用するのが通常だ。しかし実際には、個々のユーザーや利用する状況により必要な機能は異なる。そうしたニーズに対し、迅速にソフトウェアをカスタマイズできる仕組みや開発運用方法を実現するのが、鷲崎教授が進める研究の一つだ。

「そのような世界は、過去に蓄積されたさまざまなソフトウェアを具体的な形で、あるいは、抽象化により設計パターンといった形で部品化し、“再利用”することで可能になります。レゴのブロックのように誰もが組み立てられるため、自分の欲しいソフトウェアを自分で作り上げることもできるでしょう。さらに、要求や環境の変化に応じてアップデートし続けやすくなります。一方、そうした開発効率の高いソフトウェアがしっかりと機能するためには、信頼のおける品質も欠かせません。その品質評価や保証も、私の研究領域の柱の一つです」

人材育成や知識の体系化も、研究活動の重要な柱だ。ソフトウェアシステムを世界的にアップデートさせるためには、担い手となる研究者、技術者が欠かせないからだ。

「再利用、品質保証、人材育成・体系化がリンクし合うことが、私の理想です。こうした軸は学生時代から持っていたのですが、特に近年はAIが重要度を高めています。AI活用によりソフトウェア工学を進化させることはもちろん、AIそのものをソフトウェアと捉え、再利用や品質保証の観点から研究する。このアプローチにより、コンピューティング領域全体をトータルで最適化できるはずです。『2022 Best Paper Award』を受賞したのは、多岐にわたるAIシステムにおいて共通する設計パターンを整理した研究成果でした」

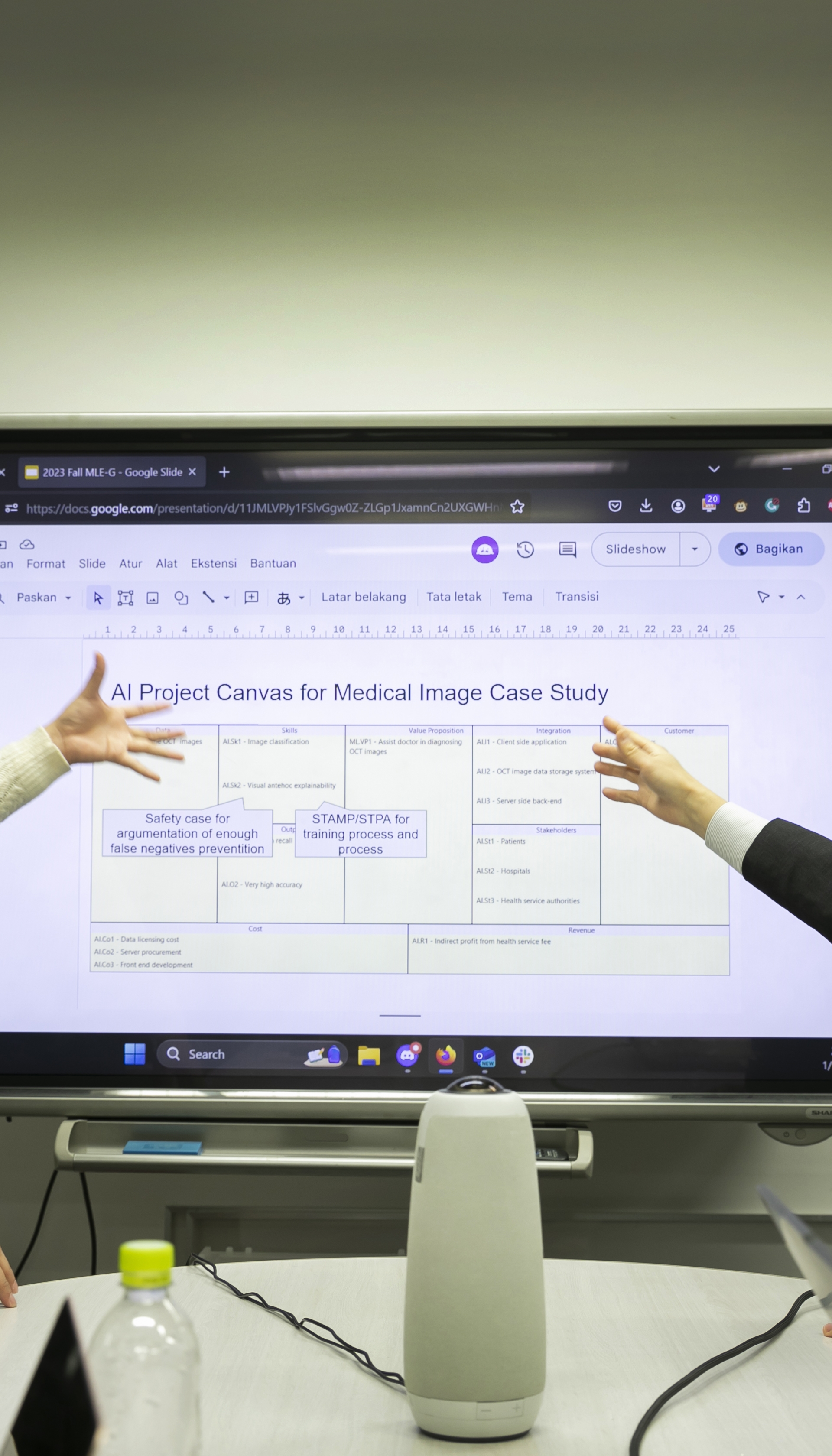

鷲崎教授の研究室。発表に向けた準備など、学生の指導にも積極的な姿勢を見せる

鷲崎教授の研究成果はツールやガイドなどの形で具体化され、一部で社会実装も進んでいる。最終的にどのような形で人類社会に貢献するのだろうか。

「ソフトウェアは、社会を構成する誰かにとって、価値あるものでなければなりません。今後は特に、サステナブルなソフトウェア開発が求められるでしょう。得られるシステムの環境負荷が低いだけでなく、開発プロセスそのものが持続的である必要があります。部品化や再利用は、その上で有効な手段です。そして、迅速なソフトウェア開発、領域横断的な知見の共有が実現されれば、気候変動や人権、紛争など、人類的な課題の解決にも近づくはずです」

次世代の研究者には、キャリアの初期に世界水準を身につけてほしい

早稲田大学の「次代の中核研究者2022」にも選出されている鷲崎教授は、日本のアカデミズムにとっても欠かせない研究人材の一人だ。人材育成にも注力する鷲崎教授は、次世代の研究者に対し、どのような力を求めているのだろうか。

「世界基準で評価されて成果を発信し続けられるようになるために、自分の“本拠地”を持つことは大切です。誰に何をいわれても、生涯を通じた活動の柱を揺るがさない。そういった専門性があるからこそ、イノベーティブな研究成果を創出できます。その上で、世界を俯瞰し、学術領域や産学の垣根を超えた視点、人的ネットワークを構築すれば、活躍の場は広がり、世界をリードしていく立場となるでしょう」

もう一つ、研究活動に必要な視点として、鷲崎教授は「世界ファースト」を強調する。

「国際共同研究や海外インターンシップへの参加、国際学会の運営支援などを通じて、最初から世界水準の場に身を置いてみることは、有意義ではないでしょうか。グローバルなニーズや国際的な問題をキャッチし、最先端のスピード感を身につけつつ、ローカルの課題にアプローチする。そのようなマインドも併せ持つことで、より社会に寄与する研究活動が可能になるはずです。早稲田大学は国際連携や産学連携を実践できる環境が整っています。リソースをフルで活用しながら、自由にチャレンジしてみてください」