下水サーベイランスの追加によるCOVID-19スクリーニング検査の経済効率の改善を解明

発表のポイント

- 個別施設における下水サーベイランスのメリットを、感染者数・死亡者数・医療費への影響を含めてシミュレーションで定量化し、経済効率指標の1つである投資回収率(ROI)(※1)を推定。

- 日本国内の長期介護施設においてCOVID-19のスクリーニング検査を実施する場合、1次スクリーニングの手法として、抗原検査よりも個別施設における下水サーベイランスを用いる方が、経済効率を改善し費用削減を実現する可能性が高いことをシミュレーションで提示。

- スクリーニング検査が費用削減を実現する(ROIが1以上になる)ために必要な条件として、検査費用の項目ごとに許容できる上限額(例:下水サンプル採取の人件費(20万円)、抗原検査(1740円))、長期介護施設が立地している地域の新規感染者数[人口100万人当たり1日当たり]等を損益分岐点として提示。

研究の概要

早稲田大学人間科学学術院および神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科のユウ ヘイキョウ教授らの研究グループは、COVID-19の下水サーベイランス(下水中に存在するヒト由来のウイルスを検査・監視すること)の経済効率性を明らかにしました。

本研究成果は、米国疾病予防管理センター(CDC)が出版する『Emerging Infectious Diseases』(論文名:Economic Evaluation of Wastewater Surveillance Combined with Clinical COVID-19 Screening Tests, Japan)<和訳:日本におけるCOVID-19の臨床スクリーニング検査と組み合わせた下水サーベイランスの経済評価>にて、2023年7月21日(金曜日)にオンラインで掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)

COVID-19を含む大規模な感染症に対し、人を対象とする臨床Polymerase Chain Reaction(PCR)検査と抗原検査は個人レベルの陽性者を検出するために不可欠ですが、これらの検査には検査回避行動や無症状者の検出率の低さ、そして流行ピーク時の高い検査需要が検査機関の受け入れ能力を上回るなど、さまざまな限界があります。その結果、臨床検査に基づく疫学調査では新規感染者数が過小評価される傾向があります。

このような臨床検査の限界に対し、下水サーベイランス(下水中に存在するヒト由来のウイルスを検査・監視すること)は、地域のCOVID-19のまん延状況の把握や、個別施設における感染者の有無の探知を可能とし、効果的・効率的な感染症対策につながることが期待されています(内閣官房のホームページ)。特定の施設における感染者の有無と下水中ウイルス量に関連があることは、2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピック選手村でも実施された下水サーベイランスで実証されました。

臨床スクリーニング検査に比べ、下水サーベイランスの経済効率が高い可能性は先行研究において示唆されてきましたが、我々が文献を検索した限り、下水サーベイランスの経済効率を本格的に評価した研究はこれまで発表されていませんでした。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

本研究の目的は、個別施設で実施する臨床スクリーニング検査と下水サーベイランスを、互いを代替するのではなく補完し合う目的で実施する場合、経済的に正当化できる条件を定量的に提示することでした。施設入居者全員に対する抗原検査(オプション1)または個別施設での下水サーベイランス(オプション2)による一次スクリーニングで陽性結果が出た後に、臨床PCR検査を使用して個人レベルの感染の有無を診断する(オプション1と2に共通)という2段階のスクリーニング方法を比較しました。なお、2021年の東京オリンピック・パラリンピック選手村では、臨床検査と下水サーベイランスの両方が実施されました。

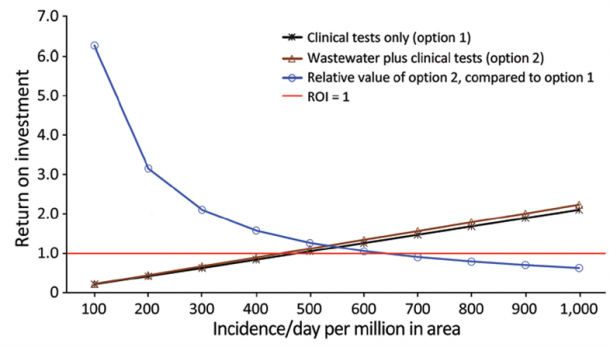

図表1 個別施設でのCOVID-19スクリーニング検査オプションの投資回収率(ROI;縦軸)と新規感染者数の関係[人口100万人当たり1日当たり](横軸)

日本国内にある仮想的な長期介護施設(入居者数100名、平均年齢80歳)において、COVID-19のスクリーニング検査の経済効率(ROI)は図表1のように推定されました。新規感染者数が多いほど、「何もしない場合と比較したオプション1のROI(図表1中の黒色の直線)」と「何もしない場合と比較したオプション2のROI(茶色の直線)」が高くなることを示しています。逆に、新規感染者数が少ないほど、「1次スクリーニングの手法を抗原検査から下水サーベイランスに変更した場合のROI(青色の曲線)」は高くなります。

このことは、新規感染者数が非常に少ない場合、下水サーベイランスの費用の低さが、オプション2の相対的なROIを大きく改善することを意味します。また、新規感染者数が非常に多い(例:人口100万人当たり1日当たり630人以上)場合、1次スクリーニングの検査実施後に結果が得られるまでの時間差(オプション1の抗原検査では1時間、オプション2の下水サーベイランスでは1日)が、オプション2の相対的なROIを低下させることを意味します。

(3)そのために新しく開発した手法

本研究の分析においてオリジナルな点は、上記のオプション2が、オプション1に対して低い費用を「相対的な便益」、オプション1に対して低い便益を「相対的な費用」とみなして、「オプション1に対する相対的な費用便益比・投資回収率(ROI)」を算出したことです。この算出方法を用いることで、下水サーベイランス(オプション2)を経済的に正当化することが、特に、長期介護施設が立地している地域の新規感染者数[人口100万人当たり1日当たり]が少ない場合において、容易になりました。

(4)研究の波及効果や社会的影響

我々が文献を検索した限り、下水サーベイランスによる健康状態の改善・医療費の削減を、標準的な経済効率の指標(例:投資回収率・便益費用比)で評価した研究は、本研究が世界で最初です。本研究で開発した決定モデルと、「2つの選択肢を比較する場合の、相対的な費用・便益の概念」は、下水サーベイランスのさまざまなメリットを、今後の研究で評価する際に有用であると考えられます。

また、本研究の結果は、個別施設で下水サーベイランスを導入し、COVID-19を個人単位で診断するために必要な臨床スクリーニング検査と適切に組み合わせて実施するための、公的なガイドラインの作成(例:長期介護施設の入居者数が81人以上であれば、1次スクリーニングとして下水サーベイランスの導入を勧める)にも寄与すると期待されます。

(5)今後の課題

本研究から導き出された政策含意の1つは、特定のスクリーニング・オプションを開始または一時停止すべき損益分岐点が示されたということです。何もしない場合と比較した、オプション1とオプション2を経済的に正当化できる新規感染者数の損益分岐点はそれぞれ480人以上と450人以上[人口100万人当たり1日当たり]で、これらの損益分岐点はいずれも1,000人を下回っています。

このことは、1,000人の入居者がいる大規模施設において最初の新規感染者1人が見つかる前に、施設が立地している地域全体の新規感染者数を基にスクリーニング検査を開始できれば、スクリーニングの経済効率を更に改善できることを示しています。地域全体の新規感染者数の全数データが無い場合、施設が立地している地域の下水処理場のレベルでも下水サーベイランスを実施して、地域全体の(新規感染者数に相当する)感染レベルの損益分岐点を上回る(ないし下回る)時点で、地域全体の長期介護施設等にスクリーニングの開始(ないし中止)を勧める警告を出すのが一案です。このような、施設レベルと下水処理場レベルを連携する感染症モニターリング・システムの経済評価について、現在我々は、姉妹論文を作成中です。

欧米では、より正確な疫学情報を得るための方法として、下水サーベイランスの活用が進んでいます。既に米国では1,200カ所以上の下水処理場で、欧州連合(EU)加盟国では(人口15万人以上の全ての都市をカバーする)1,300カ所以上の下水処理場で、定期的に下水サーベイランスが実施・公表されています。その一方で日本では、2023年7月現在、国内の下水処理場で下水サーベイランスを継続的に実施し、その結果を公表している自治体は10未満です。

なお、本論文の研究グループは、2021年11月から神奈川県内の下水処理場において定期的な下水疫学調査を実施し、その結果は県のウェブサイトで公表されています。この調査が実施されている相模川流域において、臨床検査に基づく新規感染者数と、下水中の新型コロナウイルスRNA濃度の間には高い相関が認められました。また、相模川流域内の下水中ウイルス濃度データに基づく週当たり新規感染者数を推定しています。ただし、これらの神奈川県内の下水疫学データは、本論文の定量的な分析に用いていません。

(6)研究者のコメント

ユウ ヘイキョウ教授(早稲田大学人間科学学術院/神奈川県立保健福祉大学)

医療経済学の目標は、限られた資源・予算の制約の下で、社会全体の健康状態の改善を最大化することです。上述のように、大規模感染症に対する下水サーベイランスの実施規模において、日本は欧米先進諸国に大きく遅れていますが、下水サーベイランスに関する日本の技術は世界でも最高レベルです。本研究が契機になり、日本での下水サーベイランスの実施規模が拡大し、国際標準に追いつくことを期待しています。

(7)用語解説

※1 投資回収率(ROI)と便益費用比は、概念的には同じ経済効率指標であり、解釈も同じです。具体的には、あるオプションのROIが>1であれば、費用削減が実現されます。たとえば、ROIが1.50の場合、あるオプションに100万円投資すると、150万円の費用削減、すなわち純額で50万円を削減できることを意味します。。

(8)論文情報

・雑誌名:Emerging Infectious Diseases

・論文名:Economic Evaluation of Wastewater Surveillance Combined with Clinical COVID-19 Screening Tests, Japan

<和訳> 日本におけるCOVID-19の臨床スクリーニング検査と組み合わせた下水サーベイランスの経済評価

・執筆者名(所属機関名):

ユウ ヘイキョウByung-Kwang Yoo (早稲田大学/神奈川県立保健福祉大学) 《責任著者》

岩本 遼 Ryo Iwamoto (塩野義製薬株式会社/株式会社AdvanSentinel)

鄭 雄一 Ungil Chung (神奈川県立保健福祉大学/東京大学)

佐々木 朋子 Tomoko Sasaki (独立研究者)

北島 正章 Masaaki Kitajima (北海道大学)

・最終版掲載日時(現地時間):2023年7月21日(金)午前9時

・最終版掲載日時(日本時間):2023年7月21日(金)午後10時

(オンライン掲載)

・掲載URL: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/29/8/22-1775_article

・DOI: https://doi.org/10.3201/eid2908.221775

(9)研究助成

研究費名:神奈川県立保健福祉大学イノベーション政策センターの内部研究費

研究課題名:新型コロナウイルス・パンデミックの公衆衛生対策

研究代表者名(所属機関名):Byung-Kwang Yoo (早稲田大学/神奈川県立保健福祉大学)