- Featured Article

未踏の領域に挑む研究者たち

早稲田大学PI飛躍プログラム 2022年度支援対象者の研究内容

Tue 25 Oct 22

早稲田大学PI飛躍プログラム 2022年度支援対象者の研究内容

Tue 25 Oct 22

未踏の領域に挑む、独創的で気鋭の研究者たち

早稲田大学では、独立した研究室を主宰する研究者(Principal Investigator/以下PI)を支援する「PI飛躍プログラム」を新たに設置。初年度となる2022年度の公募では、23名の研究者より申請があり、3名が採択されました。本記事では、普遍的な知や社会的な価値を創造し、未来へと挑みつづける3名の研究活動を紹介します。

PIのニーズに沿った

テーラーメード型の支援プログラム

より良い未来社会を実現するためには、独創的かつ挑戦的な研究者の果敢な活動が不可欠だ。一方でネットワーク構築や研究費などの支援には、一定の社会的評価が必要となり、その水準に達するまでに研究者たちは長い年月を費やさなければならない。こうした構造を改革し、イノベーティブな研究活動を加速させるために設置されたのが、「PI飛躍プログラム」である。

(学内の方はこちらへ⇒https://waseda-research-portal.jp/research-fund/early-stage-pi/)

本プログラムの対象は、博士学位取得後15年以内が原則。採択されると、研究環境整備などに充てることを想定した研究促進費が助成され、他の研究費との相乗効果を発揮できる。また、アドバイザー数名から成るチームにより、国内外の研究ネットワークの拡大、国際共同研究の企画・提案など、さまざまなアドバイスを得ることも可能に。さらに、本学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクションURA*による、大型の外部研究資金獲得、産学連携の推進などに向けた伴走支援などサポートも受けられる。

PIの研究内容は独創的であるがゆえに、必要となる支援の形もそれぞれ異なる。それぞれのニーズに対し、適切な支援をテーラーメード型で受けられることが、PI飛躍プログラムの最大の特徴といえるだろう。今回採択された3名の研究者は、どのような領域にアプローチし、PI飛躍プログラムを活用していくのか。それぞれの活動を見ていきたい。

*University Research Administrator:研究者および事務職員とともに、研究資源の導入促進、研究活動の企画・マネジメント、研究成果の活用促進を行って、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化を支える業務に従事する人材(拠出:RA協議会WEBサイトhttps://www.rman.jp/ura/)

持続可能な社会に向けた 学際的な研究アプローチ

政治経済学術院 高橋遼准教授

政治経済学術院 高橋遼准教授 撮影場所:早稲田キャンパス高橋研究室

政治経済学術院、高橋遼准教授の専門は開発経済学および環境経済学。今回、「難民流入時における持続的な社会形成に関する研究」というテーマで、PI飛躍プログラムへの採択を果たした。

「世界の難民問題は日々深刻化しており、紛争の件数は過去最高の水準に達しました。他方、戦死者は減少傾向にあります。では生存する人はどこへいくのか。それが難民です。難民の数も過去最高になっていることは事実であり、彼らの多くは近隣の途上国に避難せざるを得ません。すると受け入れる側の地域にも多くの影響が及ぶのですが、その一つが経済です」

近年報告されている多くの研究によると、難民の受け入れは経済的にプラスの恩恵をもたらす可能性が高いとされる。しかし、食糧価格や賃金などミクロな視点に立つと、デメリットを被る人が一定数存在するのも事実だ。低賃金で難民を雇い収益を上げる雇い主、それにより解雇される地元の労働者を例にとるとわかりやすいだろう。こうした“勝ち組”“負け組”の構図は、難民への反感を醸成していく。

「では、難民を受け入れる側の反感をどのように緩和できるのか。その点にアプローチするのが私たちの研究です。実験経済学や行動経済学の手法を使うと、人々の反感を定量化できるのですが、バングラデシュのロヒンギャ難民が滞在する地域では、明らかに反感が高まっていました。この問題に対する有効な解決策として、私は“オンライン上での共同作業”に注目しています。イラクでは対立するキリスト教徒とイスラム教徒が共にサッカーを行ったことで、他の宗教に対して寛容になったという研究報告があるなど、共同作業が反感を低減させる可能性が示唆されています。オンラインでも同様のことができれば、地理的な制約を受けることなく、離れた場所にいる難民への反感の低減にも効果が期待できます。その手法を、現在検証しているところです」

もともとはアフリカ・エチオピアで森林保全の研究をしていた高橋准教授。環境や経済、紛争など幅広い領域に対し、学際的にアプローチすることを重視しているようだ。

「最終的な目的は、持続的な社会を作り出すことです。一言で表すとシンプルですが、そこではさまざまな要素が複雑に絡み合っています。だからこそ、研究対象も、手法も、多角的なアプローチが必要だと考えています」

難民キャンプを管理する現地の行政官との打ち合わせ

現地のアプリ制作会社との打ち合わせ

多彩な領域を横断する高橋准教授の研究活動を、PI飛躍プログラムはどのように前進させるのだろうか。

「国から助成される研究費などはどうしても制約が多く、現地調査で発生する想定外の経費など、海外での活動に不向きな部分もあります。PI飛躍プログラムをこうした使途に活用することで、研究活動を一歩進められるのではないでしょうか。また、学際的な研究を進めるにあたっては、一人の力では限界が訪れます。そうした時、自分の知らないところで活動をする、親和性の高い研究者とのコラボレーションを支援してもらえるのであれば、新たな可能性が広がるはずです。

難民でいうならばウクライナの問題が発生しているように、世界では今後も予期せぬ事態が多発するでしょう。PI飛躍プログラムの支援を最大限活用し、研究を加速させることで、人類がまだ見ぬ問題の解決に寄与することができると考えています」

文化伝達のメカニズムを解明し 人間性の理解を深める

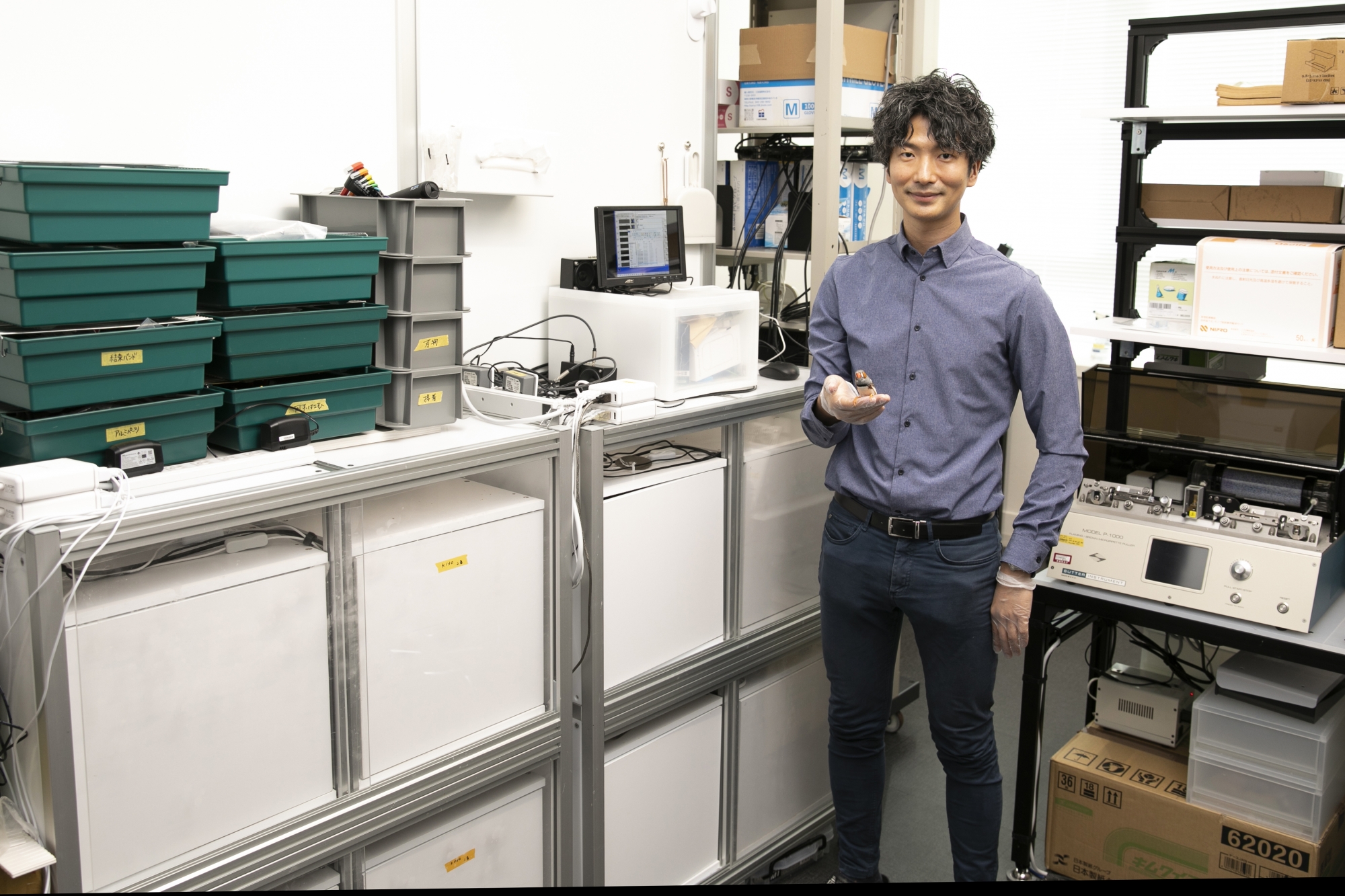

文学学術院 田中雅史専任講師

文学学術院 田中雅史専任講師 撮影場所:戸山キャンパス田中研究室

採択者の一人、文学学術院の専任講師・田中雅史氏の研究課題は「文化伝達の生体基盤解明を目指す学際的研究」。心理学の視点から、文化が伝わるメカニズムの解明を目指している。

「子どものときに習得する言語、芸術に触れ形成される個性など、文化は人間に大きな影響を与えます。その多くは人から人へと伝えられるわけですが、文化伝達のプロセスを明らかにすることが、私の研究テーマです」

人文科学の領域では、文学や美術、音楽と人間との関係性について、個別の研究が進んでいる。しかし、“文化全般”という巨視的なアプローチは発展途上だ。あらゆる要因から複合的な影響を受ける人間は、心理的な因果関係を辿ることが困難であることが、理由の一つとして挙げられる。これに対し田中氏の研究がユニークなのは、動物実験を活用している点にある。

「小さい子どもが上手なピアノの演奏を見ると『自分も弾きたい』と思うように、自然界にも他の個体の真似をする動物がいます。本来、自然界というのは食物や生殖相手を探さなければならず、時間も資源も限られているため、あまり役に立たない複雑な行動を真似する必要はないはずですが、一部の動物はそれを行っている。彼らと人間の共通点を神経回路などの観点から見つけ出すことで、人間の文化伝達の解明に近づけると考えました。そこで現在、私が対象にしているのが、ソングバードです」

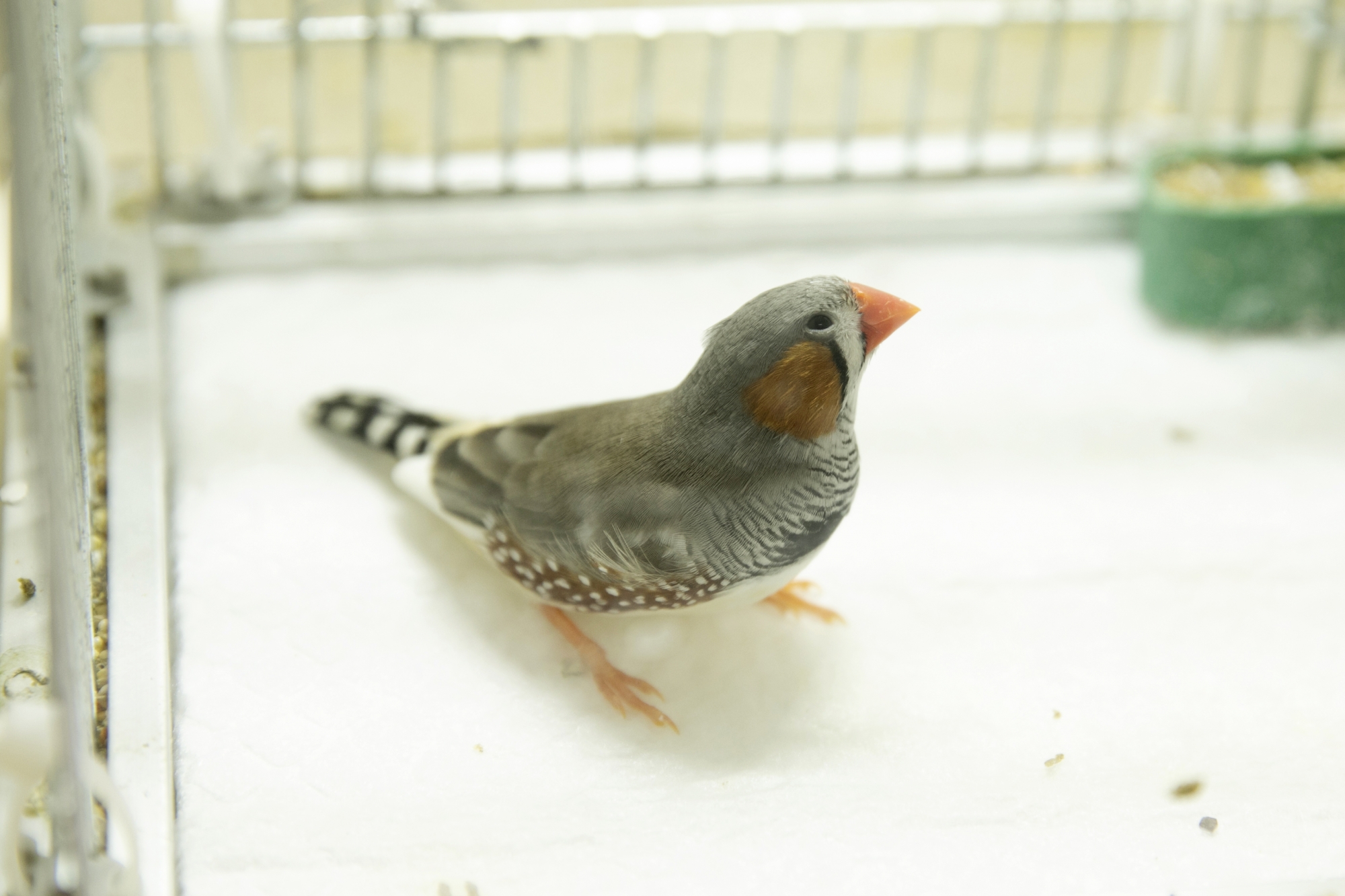

“ソングバード(歌鳥)”とは、複雑な歌をさえずることで知られるスズメ亜目の鳥のこと。ヒトが言語を伝承するように、幼少期に他の鳥から歌を学び、次の世代へと歌を伝えていく能力を持っている。田中氏は、歌鳥の一種であるキンカチョウ※について、歌を受け継ぐ時に使用する脳の領域を研究中だ。

※学名はTaeniopygia guttata。スズメ亜目カエデチョウ科に属する、オーストラリア周辺が原産の鳥で、神経科学の研究によく用いられる。

研究対象であるキンカチョウは、研究室内で飼育されている

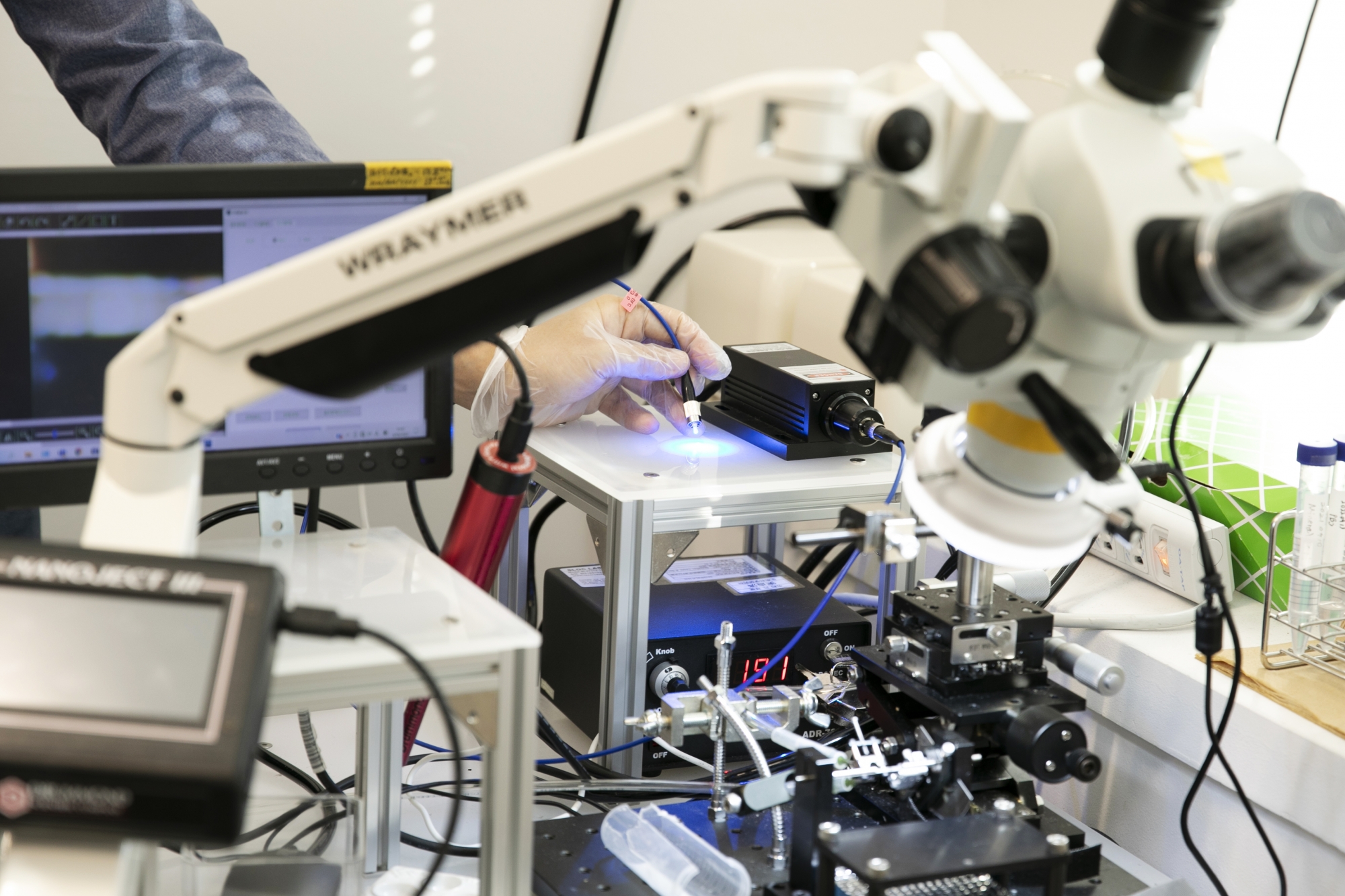

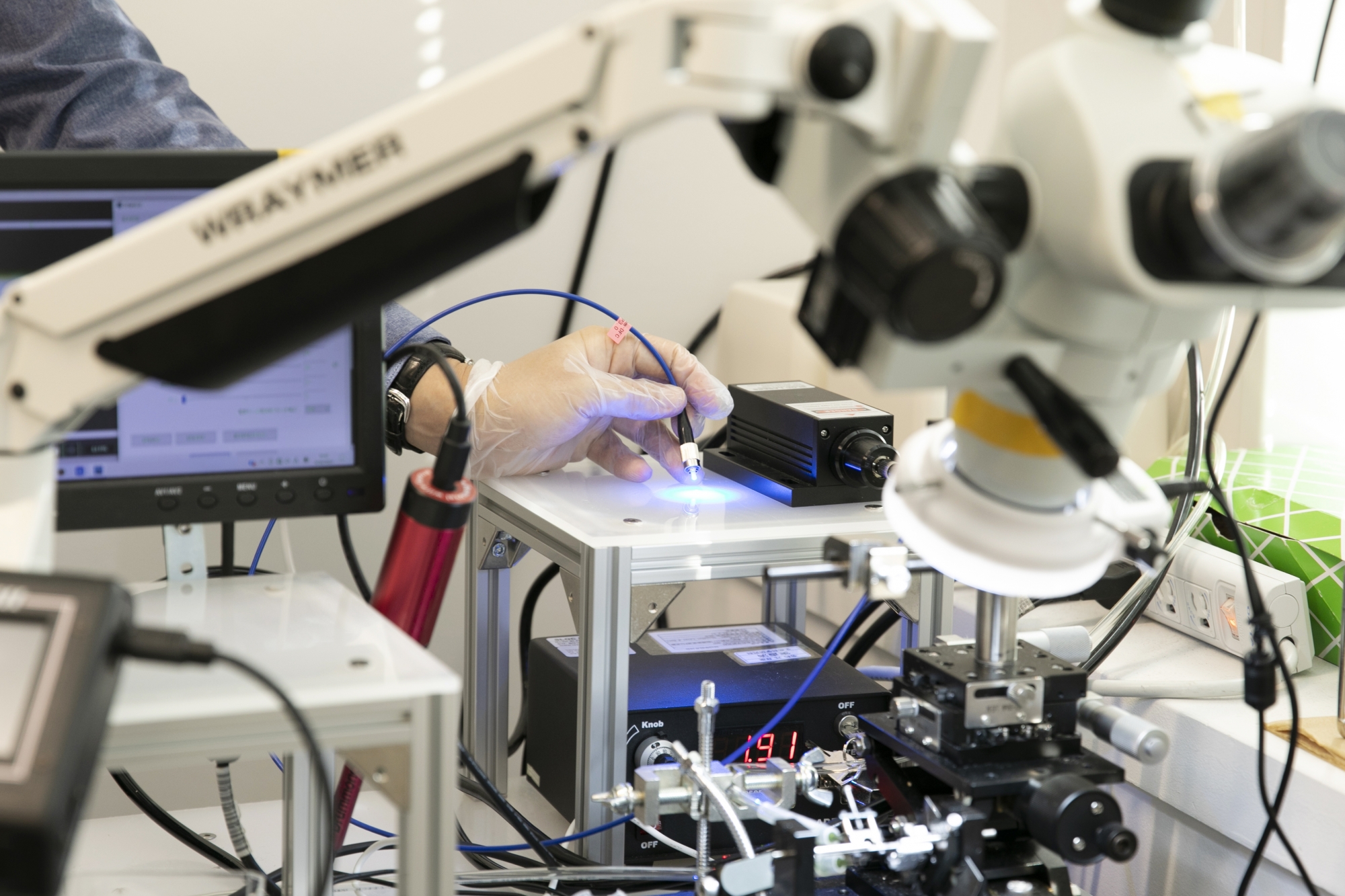

神経活動を計測する装置

「今私が着目しているのは、運動を司る脳の領域『運動前野』です。キンカチョウが歌を受け継ぐ際、ここにドーパミンが放出されることを発見しました。人や霊長類などでも、運動を司る大脳皮質でドーパミンが放出されていますが、これまで模倣との関連はほとんど調べられていません。人の文化伝達において、模倣はとても重要な役割を果たしています。もし、模倣を促進する生体基盤が明らかになれば、人類が効率よく文化を伝えられるようになった進化的背景に迫ることもできるかもしれません。また、文化は、人と人との社会的なつながりにも大きい影響を与えます。文化伝達のメカニズムが解明されれば、同じ文化を伝える人への共感が生まれたり、他の文化を排斥してしまう心の働き、また、社会性とかかわる疾患の理解などにつながる可能性も考えられるでしょう。人間は文化的な動物であるため、文化を理解すれば人間への理解も深まるというのが、私の考えです」

神経科学の研究には、高度な研究設備も必要になる。PI飛躍プログラムにより研究環境を整備できれば、飛躍的に研究成果を高められると、田中氏は語る。

「基礎研究や人文科学は、資金援助との相性が悪い側面があります。それを学内で援助されることで、研究スピードを上げられることは間違いありません。培った知見は研究成果だけでなく、教育にも還元できるはずです。私も教員として、学生の学術的視野を広げ、文理の垣根を越えるような独創的な研究に挑む次世代を育成したいですね」

“バイオイオントロニクス”という 新たな学術領域への挑戦

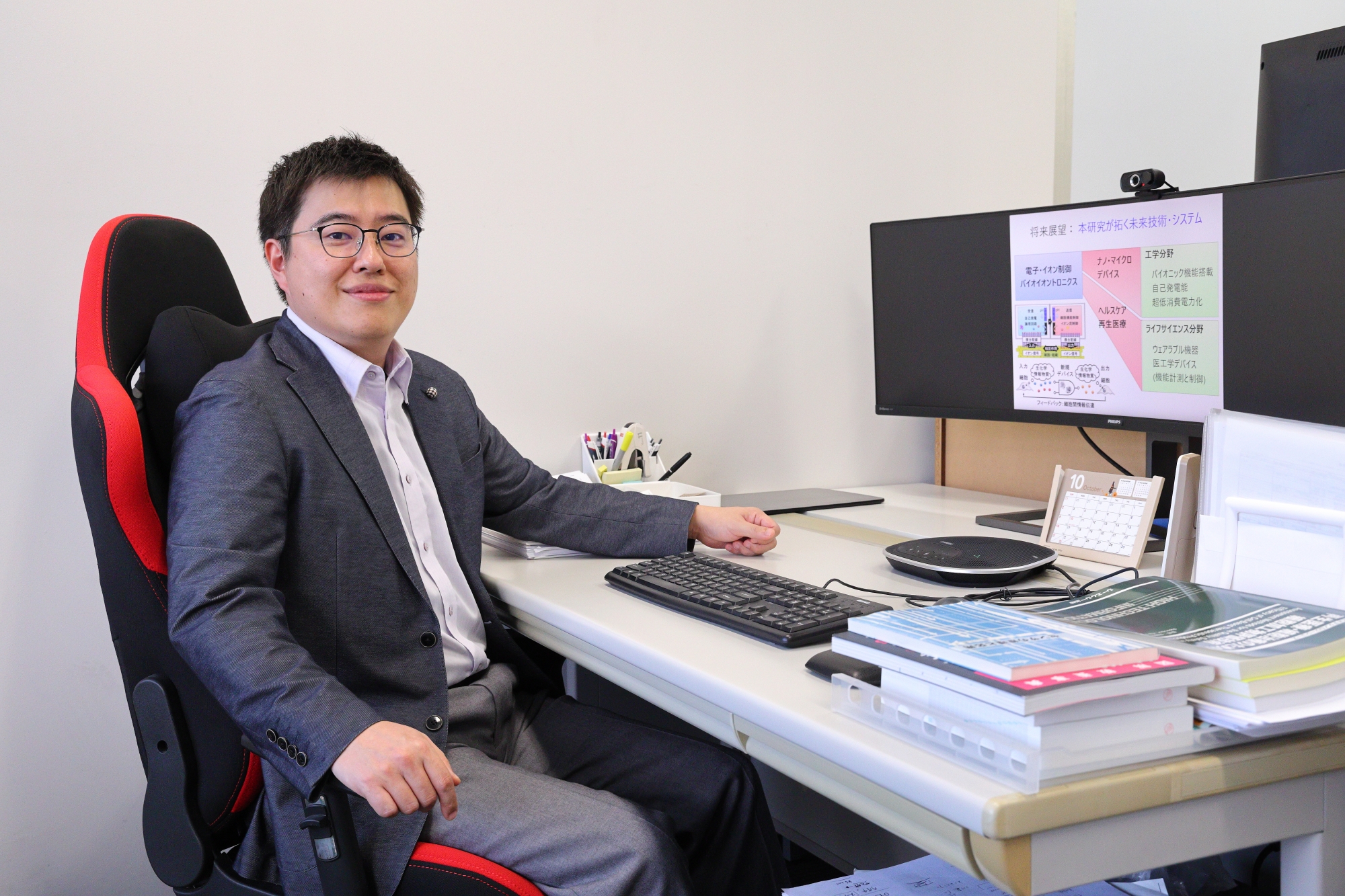

理工学術院 三宅丈雄教授

理工学術院 三宅丈雄教授 撮影:北九州キャンパス三宅研究室

3人目の採択者、理工学術院の三宅丈雄教授は、「バイオイオントロニクス」という新たな学問分野を構築している。研究課題名は「バイオイオントロニクス学際工学の開拓」。私たちの健康や生活を大きく変える、新たなデバイスの創造がゴールだ。

「スマートウォッチや血圧計など、人間の身体に取り付けるデジタルデバイスは、ほぼ全てが電子信号で計測しています。つまり生体からの信号を電子的に計測しているわけですが、例えば身体に不具合が起きた際、感知はできても治療が行えるケースは少ないです。そこで人間の体内にさまざまな形で含まれるイオンの信号をベースに、情報伝達を行えるようにする。その技術を開発することが私の研究目的です」

従来の「エレクトロニクス」が電子、「イオニクス」がイオンの振る舞いを対象にしていたのに対し、「イオントロニクス」は電子とイオンの両方を扱うことになる。そして生体と触れる環境で利用させるデバイスは生体親和性が必要となるが、これを実現するのが「バイオイオントロニクス」だ。

「例えば、目の病気では目薬による薬剤が治療に用いられていますが、自身で点眼する必要があるため、病気の進行に合わせた治療ができません。そこでコンタクトレンズに“計測”と“点眼”の両方の機能を付加すれば、涙液成分などの生体信号を感知と同時に、そのまま目薬をさすことができるパーソナル治療が実現されるでしょう。」

バイオイオントロニクスは、臓器、皮膚、さらには細胞レベルにも適用できる。細胞から生成される培養肉や化粧品、再生医療などへの応用も可能だとされ、さまざまな社会課題の解決が期待されるのだ。

「細胞は“最小単位の製造工場”といえるので、細胞加工により実現できることは多岐にわたります。このプロセスにおいて、イオン信号での情報伝達は極めて重要な役割を果たすはずです。私自身は本領域で基礎研究を進めていますが、未来においては現時点で予測できないような領域に、バイオイオントロニクスが活用されていくでしょう。半導体の歴史を振り返っても、最初は真空管で電子制御をしていたのが、現在はデジタルデバイスのように誰も予想しなかった段階へと発展しています。イオンもそのように進化していってほしいですね」

クリーンルーム内で細胞研究

注目が集まる三宅教授の研究活動には、民間の助成金をはじめ外部資金が集まりつつある。そうした中でも、PI飛躍プログラムには魅力があるようだ。

「学内にある研究室の設備費や特許使用料など、直接的な研究費でない部分は、外部の資金をあてられないこともあります。また、学術的に黎明期となるような基礎研究は、世の中に発信するまでに時間を要します。もちろん世界と戦う上ではスピードも大事ですが、焦ってもいけません。こうした障壁を乗り越える上で、博士学位取得後15年以内という制約があるPI飛躍プログラムは、未来を担う若手・中堅研究者をバックアップしてくれるのではないでしょうか。

現在の情報社会は、ほとんどが電子素材で構成されていますが、生体の情報を知るためには、イオンによるコミュニケーションが必要です。イオンがスタンダードになるような未来を実現できるよう、PI飛躍プログラムを活用しながら研究を加速したいと思います」

始動したばかりのPI飛躍プログラム。今後、どのように独創的な研究成果が生まれていくのだろうか。3人の次なる活動の進展、次年度以降に採択される新たな研究者に期待したい。