細胞の性分化を阻止する長鎖ノンコーディングRNAを発見

細胞内で機能を持つノンコーディングRNAを探し出す方法の開発と実践

発表のポイント

- 細胞研究は従来、DNAや酵素などのタンパク質に着目されてきたが、近年、「ジャンク」とされていた一部の長鎖ノンコーディングRNAが細胞の中で重要な働きを担っていることが明らかになってきた。そのため、未知のノンコーディングRNAを効率よく探し出し、その機能を解明することが求められている。

- 機能を有する未知のノンコーディングRNAを、その二次構造に着目して生物情報科学の手法を用いて探し出す方法を開発した。さらに、分裂酵母S.pombeが有するノンコーディングRNAの中から、性分化を阻止する働きを持つ長鎖ノンコーディングRNA「nc1669」を発見した。

- RNA研究において、二次構造に着目することの有効性を示し、細胞の分化・運命決定をおこなう因子としてノンコーディングRNAが多く関わっている可能性を示した。

概要

早稲田大学大学院先進理工学研究科 博士課程3年の大野 悠(おおの ゆう)、修士課程(研究当時)の片山 研太(かたやま けんた)、同大理工学術院の浜田 道昭(はまだ みちあき)教授、佐藤 政充(さとう まさみつ)教授らの研究グループは、生物情報科学の手法を用いて、機能を有する未知のノンコーディングRNAを探し出す方法を開発し、分裂酵母細胞内に存在するノンコーディングRNAの中から、性分化を阻止する働きを持つ長鎖のノンコーディングRNAを発見しました。

本研究成果は、Oxford University Press発行の『Nucleic Acids Research』(論文名:Structure-based screening for functional non-coding RNAs in fission yeast identifies a factor repressing untimely initiation of sexual differentiation)にて、2022年10月19日(水)に掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

一般的に、細胞の活動に欠かせない実行部隊である酵素などはタンパク質からできていますが、タンパク質はもともとDNAの塩基配列※1がRNA(メッセンジャーRNA)※2に転写され、その後RNAからタンパク質に翻訳されてできたものです。しかし、RNAの中にはタンパク質に翻訳されないものがあり、これらはノンコーディングRNA※3と呼ばれます。中でも、比較的長い塩基配列からなる長鎖ノンコーディングRNAは、機能を持たない、つまり「ジャンク」なものだと長い間考えられてきました。しかし近年、一部の長鎖ノンコーディングRNAが細胞の中で重要な働きを担い、また、がんなどの疾患に関わることが明らかになっています。したがって、従来のようにタンパク質の機能を調べるのみではなく、長鎖ノンコーディングRNAの機能を明らかにしていくことが重要です。

ノンコーディングRNAは酵母細胞内に約1,800種類、ヒト細胞では数万種類存在することがわかっていますが、その中で、具体的な機能が明らかにされたものはわずか1%程度にとどまっています。そこで、莫大な種類のノンコーディングRNAの中から、細胞内で機能を有する未知のノンコーディングRNAを効率よく探し出し、その機能を解明することが求められています。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

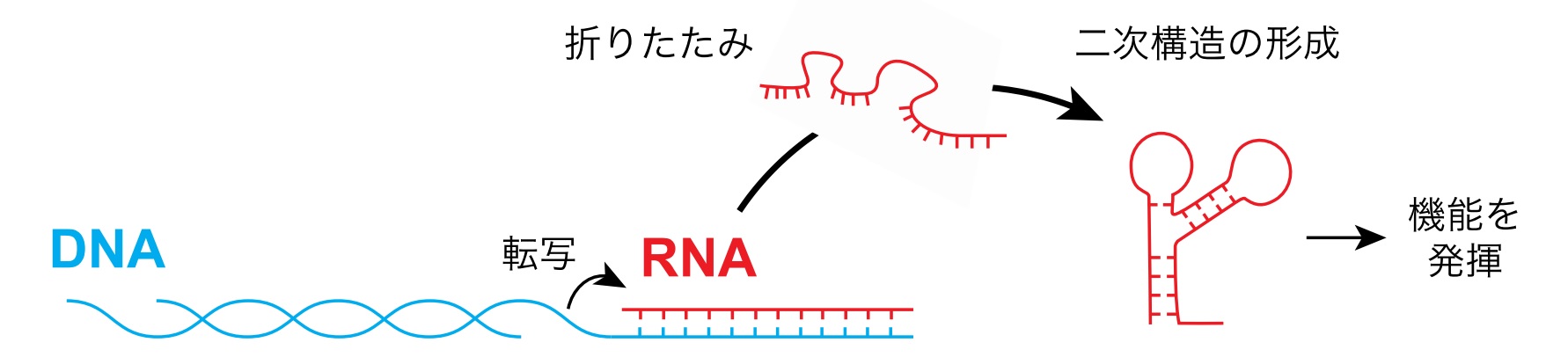

RNAはDNAを鋳型として、1本の鎖のような状態で転写されますが、その後、RNA分子内の相互作用によって立体的な構造を作ります(図1)。これが二次構造※4であり、RNAが機能する上ではこの二次構造のかたちが非常に重要だと知られています。ということは、ある生物種において重要な働きを担う長鎖ノンコーディングRNAについては、異なる生物種においても、やはり同じような配列を持つノンコーディングRNAが存在していて、かつ、それらの二次構造もまた類似する可能性が高いと考えました。

図1:2本鎖DNAから1本鎖のRNAが転写される。なかでもノンコーディングRNAはタンパク質には翻訳されずに、RNAの分子内で部分的に2本鎖を作りながら折りたたまれる。この二次構造を形成することが、細胞内で何らかの機能を果たすために重要である。

そこで、分裂酵母S. pombe※5が有するノンコーディングRNA1,800種類について、近縁種がもつノンコーディングRNAとの配列相同性と二次構造の類似性を指標にした生物情報科学(バイオインフォマティクス)※6の手法による検索手法を確立し、新規の機能性ノンコーディングRNAを検索しました。その結果、分裂酵母とその近縁種において類似した塩基配列および二次構造を持つ長鎖のノンコーディングRNAを71種類見出しました。また、発見した中のひとつであるノンコーディングRNA「nc1669」は、細胞の周囲に栄養源がある状態では性分化に必須の転写因子「Ste11」の発現を抑制する働きをもつことがわかりました。したがって、nc1669は性分化を抑える機能をもつノンコーディングRNAであるといえます。以下に、詳細を説明します。

生物情報科学を用いて新規の機能性ノンコーディングRNAを見つけ出すために本研究では、分裂酵母の細胞内で重要な働きを担うRNAは、進化分類学的に近縁種の酵母においてもその機能が保存されているであろうと想定しました。すなわち、そのような重要なノンコーディングRNAは、おそらく両生物種で塩基配列があまり変化していないはずです。また、RNAが機能を発揮する際は複雑に折りたたまれて「二次構造」を取ることが大事ですから(図1)、両生物種の間でその機能が維持されているのであれば、二次構造もまた類似しているはずだと着想しました。そのようなノンコーディングRNAを探し出すために、分裂酵母ゲノムのデータベースに登録されたノンコーディングRNA約1,800種類と近縁種ゲノムのデータベースに登録されたノンコーディングRNAとを比べて、塩基配列と二次構造が類似しているものを検索し、選出しました。

このようなインフォマティクス解析をおこなった結果、分裂酵母とその近縁種において類似した塩基配列および二次構造を持つ長鎖のノンコーディングRNAが71種類見つかりました。これらの中に、細胞の中で何らかの機能を果たしているものがあることが予想されます。次に、これらの機能を失わせた細胞を1種類ずつ作製し、細胞にどのような影響が現れるかを観察しました。その結果、nc1669という名の長鎖ノンコーディングRNAを欠失させると、分裂酵母の性分化が異常に進行することがわかりました。

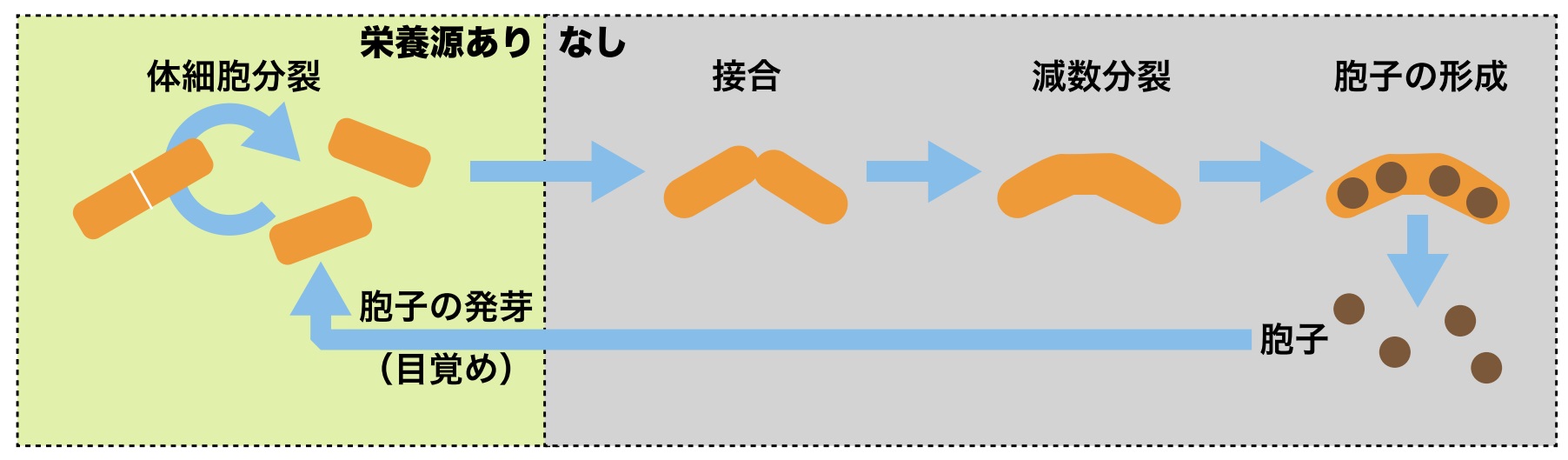

ここでいう性分化は、細胞の分化のひとつです。ひたすら性別によらない体細胞分裂(無性生殖※7)を繰り返していた細胞が、ある時その体細胞分裂をやめて、性別を利用した分裂すなわち減数分裂(有性生殖※8)へと移行することを性分化と呼びます(図2)。細胞が自身のこれからの運命を決める「運命決定」イベントのひとつといえます。本研究が発見したノンコーディングRNAのnc1669はこの運命決定に関わるといえます。

分裂酵母の性分化は、周囲の環境中に含まれる栄養の有無と密接に関係しています。環境中(例えば培地)に栄養が豊富な場合は体細胞分裂を繰り返します(図2)。すなわち、栄養がある時はそのエネルギーを存分に利用して無性的に細胞を増殖させることが種の繁栄に最適です。しかし、環境中の栄養源、特に窒素源が枯渇すると、細胞はそのことを認識して体細胞分裂を停止し、性分化を始めます(図2)。栄養がない時には細胞分裂を繰り返すエネルギーが不足するので、緊急的に性分化して最小限のエネルギーで減数分裂をおこない、胞子(動植物における配偶子=精子や卵子に相当する細胞)を作ります。胞子は環境中に栄養がなくても長期休眠して耐えますが、環境中にまた栄養が増えると 休眠からの目覚めを開始します(参照:以前の研究成果)。

図2:分裂酵母は環境の栄養源(窒素源)が枯渇すると体細胞分裂を停止し、性分化を開始する。すなわち、異なる2つの性別の細胞が「接合」した後に「減数分裂」をおこない、配偶子である胞子を形成する。

つまり、細胞は栄養源が豊富な時はそれを感知して体細胞分裂をおこないますが、そのときは性分化をしないような抑制機構が働いているといえます。

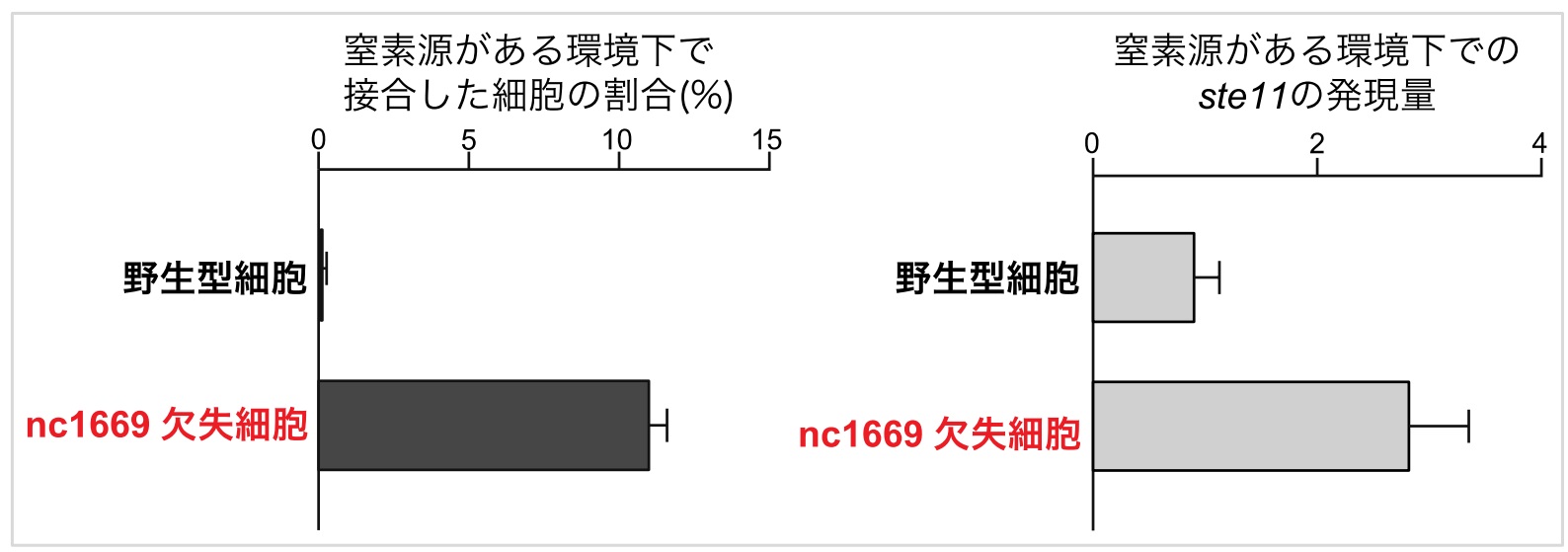

本研究においてバイオインフォマティクスを駆使して発見したノンコーディングRNA「nc1669」を人工的に欠失させた変異細胞を作製して観察したところ、窒素源がある環境下でも一部の細胞が性分化を開始しました(図3左)。さらに、性分化を開始するために必須の転写因子(転写活性化因子)※9を指定(コード)するste11遺伝子の発現がnc1669欠失細胞では異常に増加していることを突き止めました(図3右)。

図3:nc1669欠失細胞では、窒素源がある環境でも細胞の接合が高頻度でみられた(左)。これは、性分化に必須の役割を担う転写因子Ste11の発現がnc1669欠失細胞で増加したためだと考えられる(右)。

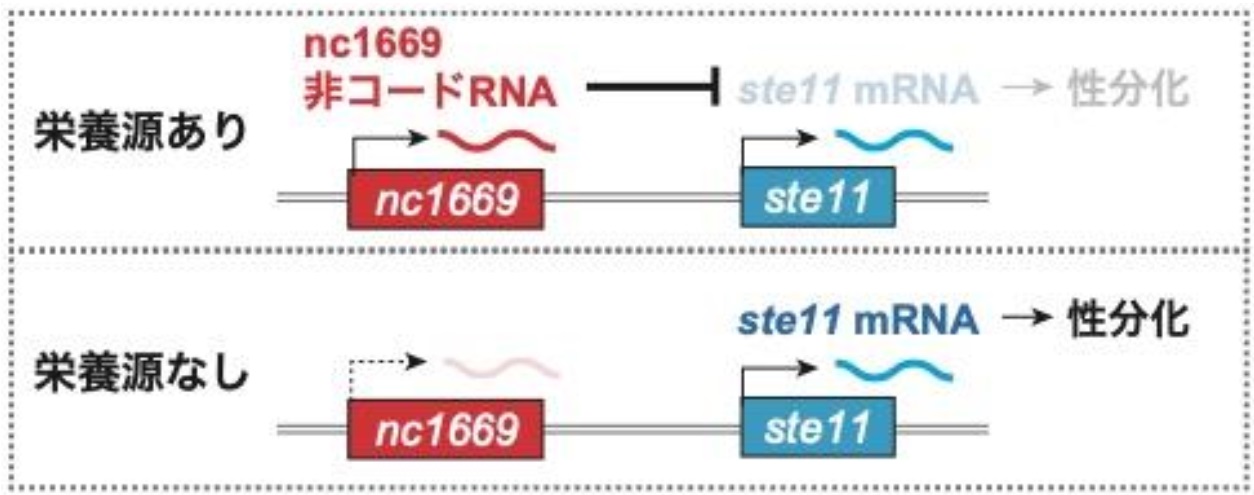

窒素源があり、本来であれば性分化をおこなう場面ではないにもかかわらず、nc1669欠失細胞では転写因子Ste11の異常な増加が起きてしまい、これが性分化のスイッチを入れてしまったと考えられます(図4)。

図4:長鎖ノンコーディングRNAであるnc1669は、窒素源がある時に、転写因子Ste11の発現を抑えることで分裂酵母が性分化しないよう制御している

(3)研究の波及効果や社会的影響

これまでに、機能を持つ長鎖ノンコーディングRNAのスクリーニングは数多く行われていますが、二次構造に着目したスクリーニングはほとんど例がありません。本研究では実際にそれを行い、nc1669の重要な機能を発見しました。RNA研究において二次構造に着目することの有効性がより明確になったといえます。ヒトの疾患の原因となるRNAについて、本研究で開発した手法で近縁種と類似している二次構造を探し出せれば、その二次構造を標的とした薬剤の開発につながることが期待されます。

また、分裂酵母の性分化を制御する長鎖ノンコーディングRNAを発見した成果から、細胞の分化・運命決定をおこなう因子が必ずしも従来のタンパク質だけとは限らず、ノンコーディングRNAが多く関わっていることが徐々に明らかになると考えます。運命決定の考え方は従来とは大きく変わるだろうと捉えています。

(4)今後の課題

今回のバイオインフォマティクス検索で得られた機能性長鎖ノンコーディングRNAの候補の中には、未だその機能を調べられていないものがあります。また、ノンコーディングRNA nc1669が具体的にどのような仕組みでste11の発現を抑制するのかも調べる必要があります。これらを通して、細胞分化の運命決定がどのようになされるのか、細胞内の真実を描き出したいと考えています。

(5)研究者からのコメント

分裂酵母における二次構造に着目したRNAのスクリーニングは世界初の試みでしたが、nc1669の重要な機能を発見することができ非常に意義深い研究であると考えています。ヒトではノンコーディングRNAが疾患と関連する報告例が相次いでおり、今後、本手法を応用したヒトのノンコーディングRNA検索を実施したいと考えます。

(6)用語解説

※1 塩基配列

DNAやRNAといった核酸が結合する順番を、塩基によって表した情報のこと。DNAであればアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類の塩基が存在するので、DNAの塩基配列はA、T、G、Cの並びによって表される。

※2 RNA

核酸のひとつ。RNAを構成する塩基は、アデニン(A)、ウラシル(U)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類である。DNAから転写されて合成される。mRNA(メッセンジャーRNA)や運搬RNA(トランスファーRNA)などはその一種である。

※3 ノンコーディングRNA

DNAから転写されたRNAのうち、タンパク質に翻訳されないもの。一般的に、200塩基以下のものは短鎖ノンコーディングRNA、それよりも長いものは長鎖ノンコーディングRNAと呼ばれる。短鎖ノンコーディングRNAには運搬RNAやリボソームRNAなどがあり、細胞内で重要な機能を果たす。一方で、長鎖ノンコーディングRNAで機能が明らかになったものはごく一部である。

※4 (RNAの)二次構造

RNAが作る立体的な構造。1分子のRNAの内部で塩基どうしが結合することで形成される。主に、アデニン(A)とウラシル(U)、グアニン(G)とシトシン(C)がそれぞれ水素結合によって連結して、塩基対と呼ばれるRNA2本鎖の部分を作る。二次構造はRNAの塩基配列や長さによってさまざまな形・大きさとなり、その構造が、細胞内でRNAが機能するために必須である

※5 分裂酵母S. pombe

真核生物である真菌の一種。遺伝子改変操作が簡便なこと、ヒトとの間で多くの遺伝子が共通していることなどから、細胞内の分子システムを研究するためのモデル生物として活用されている。。

※6 生物情報科学(バイオインフォマティクス)

生物学と情報科学を融合させた学問。DNA、RNA、タンパク質などの生物学的情報を、情報科学や統計学のアルゴリズムによって解析する。

※7 無性生殖

ひとつの個体の体から一部が分離し、新たな個体を形成すること。新しく生まれた個体は、元の個体と全く同じ遺伝情報を持つ。性別を利用しない生殖の形態といえる。

※8 有性生殖

性の異なる2つの個体の間で遺伝子のやり取りを行い、新たな個体を形成すること。新しく生まれた個体は両親と異なる遺伝情報を持つ。遺伝子をミックスして分配することで多様な個体がうまれることが、性別を利用した生殖の最大のメリットである。

※9 転写因子

DNAに結合するタンパク質で、結合したDNA部分からのRNAの転写を促すことで、遺伝子発現を活性化する働きをもつ。

(7)論文情報

雑誌名:Nucleic Acids Research

論文名:Structure-based screening for functional non-coding RNAs in fission yeast identifies a factor repressing untimely initiation of sexual differentiation

執筆者名(所属機関名):大野悠1、片山研太1,3、大沼友樹1、久保顕登2,3、露崎隼1,3、浜田道昭2,3,4、佐藤政充1,4,5

1. 早稲田大学 大学院先進理工学研究科 生命医科学専攻

2. 早稲田大学 大学院先進理工学研究科 電気・情報生命専攻

3. 産総研・早大 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ

4. 早稲田大学 構造生物・創薬研究所

5. 早稲田大学 先進生命動態研究所

掲載日時:2022年10月19日(水)

掲載URL:https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkac825/6763385

DOI:10.1093/nar/gkac825

(8)研究助成

研究費名:科研費 新学術領域研究「遺伝子制御の基盤となるクロマチンポテンシャル」

研究課題名:細胞の目覚めを引き起こす遺伝子制御の基盤となるクロマチンの時間的変化

研究代表者名(所属機関名):佐藤 政充(早稲田大学)